Angelo Fabroni

Angelo Fabroni, biographe et historien italien, surnommé le Plutarque italien, né le à Marradi (Toscane), mort le . Il fut prieur de la basilique de Saint-Laurent à Florence, provéditeur de l'Université de Pise, et jouit de la faveur du grand-duc Léopold de Toscane et du pape Clément XIV.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Pseudonyme |

Finarbo Euroteo |

| Activités |

| Membre de | |

|---|---|

| Maître |

Biographie

Angelo Fabroni naquit le 25 septembre 1732 à Marradi, dans le Grand-duché de Toscane ; sa famille y avait été riche et puissante, mais la fortune de son père était bornée, et il était le dernier de onze enfants. Après de premières études, faites dans sa patrie, il obtint en 1750, à Rome, une place dans le collège Bandinelli, fondé par un boulanger de ce nom, pour l’éducation d’un certain nombre de jeunes Toscans. Les élèves de ce collège étaient admis aux cours de celui des Jésuites. Fabroni suivit deux cours de rhétorique, l’un le matin, l’autre le soir. Son professeur du soir, le P. Giuseppe Maria Mazzolari, était excellent, celui du matin, le P. Girolamo Pichi, était le plus inepte des professeurs ; il donnait quelquefois pour devoir à ses écoliers une de ces petites antiennes que l’église chante aux fêtes des Saints. Fabroni aima mieux passer pour inepte lui-même aux yeux d’un maître que de se distinguer dans ce genre de compositions ; mais ayant trouvé, dans la classe du soir, l’occasion de faire un discours latin contre les plagiaires qui se font une réputation aux dépens des auteurs qu’ils ont pillés, ce discours reçut, dans le collège, une approbation générale, et donna de grandes espérances de son auteur. Il était à Rome depuis trois ans, et avait, dès la première année, perdu son père, qui l’avait laissé sans fortune.

Il avait étudié la logique, la physique, la métaphysique, la géométrie, et sentait la nécessité de se livrer à des occupations utiles, lorsqu’il fut présenté au prélat Giovanni Gaetano Bottari, vieillard triste et sévère, qui lui fit cependant un très favorable accueil. Il fut même arrangé entr’eux, peu de temps après, que Fabroni remplirait, pour lui, les fonctions d’un canonicat de Ste. Marie in transtevere. Bottari était un des soutiens du parti janséniste ; pour lui plaire, Fabroni se mit à étudier la théologie, et à traduire en italien des ouvrages français, tels que la Préparation à la mort, du Quesnel, les Principes et règles de la Vie chrétienne, de Letourneux, et les Maximes de la marquise de Sablé ; ce dernier ouvrage était accompagné d’amples Commentaires. Ils parurent tous trois chez Pagliarini, qui était le libraire ordinaire de la secte; ainsi, un élève des Jésuites fit ses premières armes littéraires sous la bannière de Jansénius.

Il remarqua bientôt que les livres qui réussissaient le mieux à Rome étaient écrits en latin ; il s’était habitué, dès sa jeunesse, à écrire élégamment en cette langue : le premier ouvrage latin qu’il publia fut une Vie du pape Clément XII. Elle est fort médiocre, au style près ; mais il serait difficile de la juger plus sévèrement qu’il ne la jugeait lui-même. Le cardinal Neri Corsini en fut cependant si satisfait, qu’il fit les frais de l’impression, et récompensa en outre magnifiquement Fabroni. Peu de temps après, il fut choisi par le maître du sacré palais pour prononcer devant Benoît XIV, dans la chapelle pontificale, un discours latin sur l’Ascension ; le pape, à qui il le présenta, reçut cet hommage avec une bonté particulière, et saisit, peu de temps après, l’occasion de lui faire du bien. La princesse Camille Rospigliosi avait laissé, en mourant, une somme d’argent qui devait être partagée entre des jeunes gens auxquels il était imposé pour condition d’être citoyens de Pise, d’étudier la jurisprudence, et d’avoir pris tons leurs degrés dans cette faculté.

Les ancêtres de Fabroni avaient été admis, dès le commencement du XVIIe siècle, parmi les patriciens de Pise ; il avait fait son droit à Cesena, et y avait été reçu docteur ; enfin, depuis plusieurs années, il joignait l’étude des lois à celle de la théologie ; il demandait donc à avoir part au legs de la princesse ; il éprouvait, de la part de la famille, des refus, que Benoît XIV fit cesser en disant seulement qu’il désirait qu’on ne lui fit pas d’injustice. Fabroni put alors vivre avec plus d’aisance et se laissa, pendant quelques années, entraîner à la dissipation du monde, sans cependant interrompre ses études, ni perdre le goût des bonnes mœurs. La jurisprudence ecclésiastique était toujours l’object particulier de ses travaux ; il étudiait surtout à fond le Jus ecclesiasticum de van Espen ; il resserrait ou étendait le texte de cet auteur, et y faisait des additions et des notes ; enfin, il avait fait, sur ce livre, un nouveau livre qui aurait pu être utile pour l’étude de cette branche du droit ; mais il ne l’a point publié et n’y a jamais mis la dernière main.

Au bout de huit ans, terme auquel expirait le bienfait des Rospigliosi, il quitta enfin ce genre d’étude, qu’il n’avait embrassé que par convenance et par raison, et il se livra entièrement aux belles-lettres. Il prononça en latin, dans l’église de Ste. Marie, l’oraison funèbre du prétendant Jacques François Stuart ; le cardinal d’York, fils de ce prince, présent à cette cérémonie, fut ému jusqu’aux larmes et témoigna, par un présent considérable, sa satisfaction à l’orateur.

Ce fut vers ce temps-là que Fabroni conçut l’idée d’écrire en latin les vies des savants Italiens qui ont fleuri dans le XVIIe et le XVIIIe siècle, ouvrage qui devint, dès ce moment, le principal objet de ses recherches, de ses travaux, et qui a le plus contribué à sa réputation. Il en publia le premier volume en 1766 ; il avait donné, peu de temps auparavant, une traduction italienne des Entretiens de Phocion, de l’abbé de Mably. Cette publication ne fut pas généralement approuvée : à Venise, surtout, quelques patriciens regardèrent l’austérité de mœurs, recommandée aux républiques par Phocion, comme une censure de la licence que le Sénat était accusé d’autoriser parmi le peuple pour le distraire et l’asservir. Ils voulurent faire censurer l’ouvrage et prohiber la traduction ; mais la partie la plus sage du Sénat blâma cette rigueur, et permit qu’on en fît, à Venise même, une seconde édition. Cependant l’admiration de Fabroni pour un philosophe qui enseignait des choses qu’à Rome[1], selon ses propres expressions, on ignore ou l’on méprise ; son éloignement pour les démarches et pour les complaisances qui conduisent aux honneurs, et enfin, s’il faut l’en croire, l’inimitié des Jésuites, à qui ses liaisons avec Bottari le rendaient suspect ; toutes ces causes s’opposaient à son avancement et l’écartaient du chemin de la fortune ; il céda enfin aux instances d’amis puissants qui l’appelaient à Florence ; il s’y rendit en 1767, et le grand-duc Léopold lui donna, comme on le lui avait fait espérer, la place de prieur du chapitre de la basilique de Saint-Laurent.

Il partagea son temps entre les fonctions religieuses de sa place, qu’il remplissait avec beaucoup d’exactitude, et ses travaux littéraires, qui devinrent son seul amusement, ayant dès lors, à la musique près, renoncé aux plaisirs du monde qui prenaient à Rome une partie de son temps. Deux ans après, il obtint un congé pour aller à Rome revoir ses anciens amis. Le cardinal Ganganelli, qu’il avait compté autrefois parmi ses protecteurs, et qui venait d’être élevé au pontificat, lui fit le plus gracieux accueil, le nomma, presque malgré lui, l’un des prélats de la chambre pontificale, et fit, pour le retenir à Rome, les plus grands efforts ; mais Fabroni, attaché par la reconnaissance au grand-duc, qui venait encore de le créer provéditeur de l’Université de Pise et prieur de l’Ordre de Saint-Étienne, résista aux offres et aux instances du pape, sur les promesses duquel il fait d’ailleurs entendre assez clairement qu’il ne fallait pas toujours se fier. Après avoir fait un voyage à Naples, où il fut reçu avec bonté par la reine, et bien vu des gens de lettres et des savants, il retourna directement à Florence. Il profita de son crédit auprès du grand-duc pour obtenir la permission de tirer, des archives de Médicis, des lettres de savants du XVIIe siècle, adressées au cardinal Léopold de Médicis, qu’il publia en deux volumes, et qui jettent beaucoup de lumière sur l’histoire littéraire de ce temps-là. Il engagea un certain nombre de gens de lettres à entreprendre avec lui le journal de’ Letterati de Pise, dont ils firent paraître, par an, quatre volumes, et dont il fournissait lui-même une grande partie. Cette entreprise lui occasionna un surcroît de travail, souvent excessif, et lui attira, comme il arrive toujours, beaucoup de désagréments. Mais il la soutint avec courage, et poussa jusqu’à cent deux volumes la collection de ce journal.

Au milieu des travaux dont il était occupé, il apprit que le grand-duc l’avait choisi pour précepteur de ses enfants. Il craignit que cette faveur n’excitât contre lui l’envie ; et, ne pouvant se soustraire au joug honorable qui lui était imposé, il crut devoir s’éloigner de Florence jusqu’au moment où il devrait entrer dans les fonctions de son emploi. Il demanda donc la permission de voyager. Le grand-duc non-seulement le lui permit, mais lui fit compter, par le trésor de l’Ordre de Saint-Étienne, la somme nécessaire pour son voyage. Fabroni vint à Paris, y fit un assez long séjour, passa en Angleterre, où il ne resta que quatre mois, et revint en France.

A Londres comme à Paris, il vit ce qu’il y avait de plus élevé par rang et de plus distingué dans les sciences, les lettres et les arts. Mais il mettait une grande différence entre le caractère et la manière de vivre des deux nations, et toutes ses préférences étaient pour les français. Il retourna en Toscane dans l’été de 1773 ; le grand-duc avait changé d’avis relativement à l’éducation de ses enfants ; quelle que fût la cause de ce changement, Fabroni s’en félicita, et se trouva heureux de conserver son indépendance. Son Recueil biographique devint plus que jamais son travail de prédilection. Il retoucha, augmenta et publia de nouveau cinq volumes de Vies qui avaient déjà paru. Il en ajouta de nouvelles, qui se suivirent rapidement. Enfin il forma le projet d’écrire, indépendamment de ce Recueil, la Vie de trois grands hommes qui ont fondé la gloire et l’élévation de la maison de Médicis. Il commença par Laurent le Magnifique, remonta ensuite à son aïeul, Cosme l’Ancien, père de la patrie, et redescendit à son fils, le pape Léon X, mais seulement huit ans après avoir publié la Vie de Cosme. Dans cet intervalle il fit un voyage en Allemagne, visita Vienne, Dresde, Berlin, vit les grands, les savants, les académies, et fut à son retour, en 1791, engagé par le grand-duc à écrire l’Histoire de l’Université de Pise. Il en publia trois volumes en moins de quatre ans, sans interrompre ses Vies des savants, ni la composition de sa Vie de Léon X, ni son Journal. Il continua ce dernier ouvrage jusqu’à la première entrée des Français en Italie (1796), qui interrompit les communications entre la Toscane, la Lombardie, Venise, et plusieurs autres états avec lesquels il avait besoin de correspondre pour alimenter son Journal.

Ses autres travaux souffrirent aussi des circonstances publiques. Cependant à Lucques, où il alla passer deux mois, en 1800, il écrivit encore les Vies de deux savants (Beverini et Tabarrani) ; mais il sentit les premières atteintes de douleurs de goutte, qui augmentèrent bientôt, au point de lui interdire toute espèce de travail. Lorsqu’elles lui laissaient quelqu’intervalle, il revenait aux objets habituels de ses études. Mais en 1801, il se fit en lui un changement de goûts et de volontés ; il dit adieu aux occupations littéraires, et se livrant exclusivement à celles qui avaient la religion pour objet, il n’écrivit plus que des ouvrages de dévotion, tels que, pour la Fête de Noël, en 1801, pour Notre-Dame de Bon Secours. en 1803. A cette dernière époque de vie. il se reprochait quelques légèretés et quelques traits de passion qui lui étaient échappés dans ses écrits ; il se repentait surtout d’avoir dit, en parlant des Jésuites, qu’ils étaient comme les cochons, qui, lorsque vous en avez blessé un, fondent tous ensemble sur vous ; et il est vrai que cela n’était digne, ni d’un aussi bon chrétien, ni d’un aussi élégant écrivain. C’était dans la Vie d’Apostolo Zeno qu il avait écrit cette phrase ; et, par un oubli des bienséances, presque incroyable dans un homme tel que lui, il avait dédié et adressé cette Vie au célèbre Tiraboschi, son ami, qui avait été jésuite, et qui, malgré la douceur de son caractère, ne put pas n’en être point offensé.

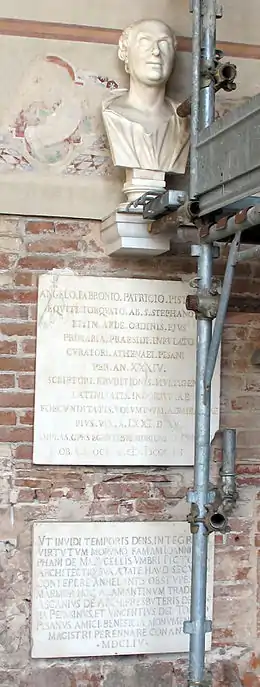

Aux vacances de l’Université de Pise, Fabroni se retira dans une solitude auprès de Lucques, appelée S. Cerbon, chez les Franciscains réformés, uniquement occupé, pendant un mois, de sa fin qu’il sentait approcher. De retour à Pise, il ne fit plus que souffrir, et voir s’accroitre chaque jour les progrès de son mal. Il expira enfin 22 septembre 1803, après avoir rempli tous les devoirs de la religion. Ses obsèques furent faites avec magnificence dans l’église de S. Étienne, et sa sépulture décorée d’une inscription honorable. On en a gravé une autre plus-étendue an dessous de son buste en marbre, placé à Pise, dans le Campo-Santo. On a dû aussi en mettre une en son honneur dans le nouvel hôpital de Marradi sa patrie, pour la fondation duquel il avait donné le premier une somme d’environ trois mille écus, et auquel il avait procure des libéralités considérables, tant de la part des princes de Toscane, que de ses plus riches concitoyens.

Œuvres

Les principaux ouvrages de Fabroni sont :

- Vitæ Italorum doctrina excellentium qui sæculis XVII et XVIII floruerunt. La meilleure édition, et la plus complète, est celle de Pise, commencée en 1778, in-8°, et dont il donna successivement 18 volumes, le dernier, en 1799. Le 19e et le 20e parurent après sa mort, à Lucques, 1804 et 1805 ; l’un composé de Vies écrites dans ses dernières années, et qu’il était prêt à faire imprimer ; l’autre, de sa propre Vie, écrite par lui-même, jusqu’en 1800, avec un supplément de l’éditeur, M. Dominique Pacchi ; et d’un choix de Lettres adressées à Fabroni par des princes et par des savants. Elles prouvent de quelle considération il jouissait, et contiennent des détails intéressants pour l’histoire littéraire. Cette collection biographique ne renferme pas moins de 154 Vies, y compris la sienne. Il est vrai qu’il y en admit 21 écrites par différents auteurs de ses amis ; mais tout le reste lui appartient ; et si l’on songe au nombre infini d’objets que l’auteur embrasse, aux recherches qu’exigeait la discussion des faits, à la variété des connaissances que supposent les notices claires et suffisantes de tant d’ouvrages scientifiques de tous genres, enfin, à l’élégance continue avec laquelle ces Vies sont rédigées, on ne sera pas surpris du grand succès qu’elles ont eu dans le monde savant. L’abbé Andrés, dans le 3e volume de son Histoire générale de la Littérature, n’a pas craint de dire que si, dans l’histoire littéraire, l’Italie peut regarder Tiraboschi comme son Tite-Live, elle doit aussi se vanter d’avoir son Plutarque dans Fabroni.

- Giornale de’ letterati, Pise, 105 vol. in-12 On peut mettre au nombre des ouvrages de Fabroni, ce journal qui lui dut sa naissance, dont plusieurs volumes sont entièrement de lui, et auquel il ne cessa point de fournir des articles intéressants, principalement sur les beaux-arts anciens et modernes. L’étude qu’il en avait faite et ses recherches sur cet objet lui fournirent les matériaux d’une Histoire des arts du dessin, ouvrage imparfait sans doute, mais où se trouvent cependant beaucoup d’observations peu communes et de bon goût. C’est encore à cette classe de ses écrits que se rapporte sa Dissertation sur la fable de Niobé. L’occasion pour laquelle il l’écrivit lui donne un titre de plus à la reconnaissance des Florentins. Des statues antiques du plus grand prix étaient toujours restées à Rome, dans le palais des Médicis, et manquaient à la galerie de Florence. Fabroni engagea le comte de Rosenberg, ministre du grand-duc Léopold, à obtenir de ce prince l’ordre de faire transporter à Florence ces antiques, parmi lesquelles se trouvait l’admirable groupe des seize statues de Niobé et de ses enfants. En les examinant de près et de suite, Fabroni conclut, de la perfection de cet ouvrage et de plusieurs autres indices, qu’il n’était point de Praxitèle, comme on le croyait communément, mais de Scopas ; et il appuya, dans cet écrit, son opinion sur les raisons les plus solides, quoique le fameux peintre Raphaël Mengs, qu’il avait consulté, ne fût pas de cet avis, et que l’on ait sur cet objet, dans le Recueil de ses Œuvres, publiées par le chevalier Azzara (Rome, 1787, in-4°, p. 357 et 362), deux lettres adressées à Fabroni, pour combattre son opinion.

- Laurentii Medicis magnifici Vita, Pise, 1784, 2 vol. in-4°, traduite en français par Jacques Accarias de Sérionne, Berlin, 1791, in-8°. Le premier volume contient l’histoire ; le second, les notes, les monuments et pièces justificatives. Ces monuments précieux, la plupart inconnus jusqu’alors, et que l’auteur eut le premier l’idée et la permission de tirer des archives de la maison de Médicis, rendirent tout nouveau cet intéressant sujet. Cette Histoire de Laurent le Magnifique, écrite avec beaucoup d’ordre, de clarté, d’élégance et d’impartialité, donna, pour la première fois, une idée juste du plus grand homme de cette maison célèbre et de l’un des plus grands hommes des temps modernes. William Roscoe, en suivant la même marche, en puisant dans les mêmes archives, y a fait de nouvelles découvertes, et a produit, dans sa langue, un ouvrage encore meilleur ; mais ce n’est pas peu de gloire pour Fabroni que d’avoir frayé cette route et d’y avoir si heureusement marché le premier.

- Magni Cosmi Medicei vita, Pise, 1789, 2 vol. in-4°. Le plan et le mérite de cet ouvrage sont les mêmes que ceux du précédent. Le caractère, au moins extérieur, de Cosme, qui fut surnommé le Père de la patrie, y est fidèlement tracé ; il n’y manque que quelques traits plus profonds, qui auraient dévoilé les secrets de l’ambition de cet homme simple et populaire, mais adroit et même rusé[2], qui s’éleva, par la faveur du peuple, au-dessus des grands et des nobles. On n’y voit peut-être pas assez, comme dans son germe, l’étonnante fortune et la haute destinée de cette famille de commerçants, qui devint peu de temps après une dynastie de souverains.

- Leonis X pontificis maximi vita, Pise, 1797. Dans cette Vie d’un grand protecteur des lettres et des arts, l’auteur avait à embrasser un horizon politique plus étendu ; il devait mêler en plus grande proportion les affaires d’état aux intérêts de la république des lettres ; il n’est pas sûr qu’il y ait également réussi, Ici l’histoire n’est suivie que de notes. Ce n’était plus dans les archives de Florence, c’eût été dans celle de Rome qu’il eût fallu puiser, pour en tirer des monuments secrets et authentiques : mais cette faculté n’était accordée à personne, et quand M. Roscoe a voulu ajouter, comme Fabroni, une Vie de Léon X à celle de Laurent, il a dû se contenter, comme lui, de ce que pouvaient lui fournir les archives florentines et de ce que Fabroni lui-même avait déjà publié. Il eût bien fait de n’y pas ajouter tant de choses imprimées ailleurs, tant de pièces de vers tirées de recueils connus, et de ne pas surcharger de 450 pages d’appendix l’histoire trop volumineuse de ce pontife.

- Historia Lycæi Pisani, Pise, 3 vol. in-4°, 1791, 1793 et 1795, 3 vol. in-4°. Cette histoire embrasse toute la darée de l’Université de Pise, depuis son origine jusqu’à la fin de la domination des Médicis. Un 4e volume devait comprendre l’histoire de l’université sous les grands-ducs de la maison d’Autriche ; mais la difficulté d’écrire sur des choses et des personnes si voisines de son temps, et sur celles de son temps même, arrêta l’auteur. Il paraît qu’il n’avait rien écrit de ce volume que sa vie, qui devait en former le premier chapitre, et qui a été trouvée parmi ses manuscrits, avec ce titre : De curatore Academiæ caput I.

- Francisci Petrarchæ vita, Parme, Bodoni, 1799, in-4°. L’auteur avait formé avec M. Baldelli, auteur d’une Vie italienne de Pétrarque, publiée à Florence en 1797, le projet d’une nouvelle édition des Lettres de ce grand homme, où ils auraient ajouté toutes celles qui sont encore inédites. Elles devaient être précédées d’une nouvelle Vie de Pétrarque, écrite en latin comme les Lettres. Fabroni l’avait composée avec un soin particulier ; le malheur des temps ayant empêché cette publication intéressante, il donna son manuscrit à Bodoni, qui l’imprima. L’ouvrage contient peu de choses nouvelles, et n’est à peu près qu’un abrégé de ce que d’autres avaient déjà écrit ; mais il se fait lire avec plaisir, et cette édition est recherchée par ceux qui aiment à voir élégamment imprimés les livres élégamment écrits.

- Elogj d’illustri Italiani, Pise, 2 vol. in-8°, 1786 et 1789, 2 vol. in-8°. Après avoir tant écrit en latin à la louange de ses illustres compatriotes, Fabroni voulut aussi leur consacrer des éloges en langue italienne : parmi ceux que contient le premier de ces deux volumes, il y en a trois qui se trouvaient déjà dans ses Vies latines ; ils ne sont point traduits, mais refaits, et peuvent être regardés comme nouveaux ; les autres le sont entièrement. Ils ne sont pas tous consacrés aux sciences ; on y trouve ceux de deux grands poètes, Carlo Innocenzo Frugoni et Pietro Metastasio. Le second volume renferme, outre les éloges de plusieurs savants Italiens, ceux du roi de Prusse Frédéric II et du grand peintre Raphaël Mengs.

- Elogj di Dante Alighieri, di Angelo Poliziano, di Lodovico Ariosto, e di Torquato Tasso, Parme, Bodoni, 1806.

Notes

- Sed hæc Romæ aut ignorantur aut contemnuntur. (Vie de Fabroni, écrite par lui-même.)

- Fabroni dit de lui que Laurent fut un plus grand homme, mais qu’il surpassa en ruse et en finesse (calliditate) et Laurent et tous les autres Médicis.

Bibliographie

- « Fabroni (Ange) », dans Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne : histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes avec la collaboration de plus de 300 savants et littérateurs français ou étrangers, 2e édition, 1843-1865 [détail de l’édition]

- Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Angelo Fabroni » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, (lire sur Wikisource)

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :