Amastrianum

L’Amastrianum (en latin : Amastriánum, en grec : τά Αμαστριανοῦ) était une place publique de la cité de Constantinople, aujourd’hui Istanbul (en Turquie). Important marché aux chevaux, utilisée également pour les mutilations publiques et les exécutions, elle disparut complètement après la chute de l’Empire byzantin.

Emplacement

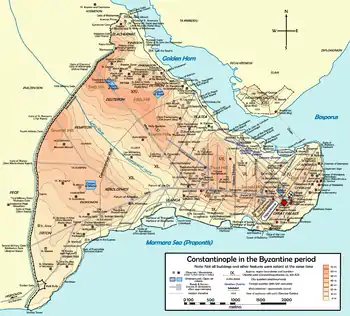

On ignore l’emplacement précis de cette place publique. Dans son De Ceremoniis, Constantin VII Porphyrogénète (r. 913 - 959) cite l’Amastrianum comme l’un des arrêts de la procession ayant lieu à la fête de l’Ascension[1]. Il situe cette septième « réception » ou rencontre entre celle ayant lieu au forum du Bœuf où il recevait le domestique des excubites et la huitième réception se déroulant au Philadelphion. À l’Amastrianos, il recevait les hommages du domestique des Scholes.

C’est à cet endroit que la Mesē, principale artère de Constantinople, se séparait en deux branches, l’une allant vers la porte Dorée, l’autre vers la porte de Charisios[2].

On peut donc situer l’Amastrianum dans la vallée où coule le ruisseau Lycus, entre la septième et la troisième colline de Constantinople, à mi-chemin entre ce qui sont de nos jours les quartiers Şehzadebaşı and Aksaray[3]. Toutefois, une autre source la situe dans la plaine au sud des pentes de la quatrième colline de Constantinople, plus ou moins là où de nos jours les rues Atatürk Caddesi et Şehzadebaşı Caddesi se croisent[4]. Quoi qu’il en soit, sur le plan administratif, elle faisait partie de la IXe région de Constantinople[5].

Histoire

Aucune source byzantine ne donne précisément à l’Amastrianum le qualificatif de « forum »[N 1]; toutefois, le contexte indique clairement qu’il s’agissait d’une place publique, possiblement située à la jonction des deux branches de la Mesē[6]. L’Amatrianum n’est donc pas généralement inclus parmi les quatre forums qui s’alignaient le long de la Mesē, à partir du Milion : forum de Constantin, forum de Théodose, forum du Bœuf et forum d’Arcadius.

Son nom dérive de la ville d’Asmara[7] (aujourd’hui Amasra) en Paphlagonie (région côtière de la mer Noire en Anatolie), soit qu’un citoyen de cette ville soit venu à Constantinople et y ait été assassiné, soit parce qu’il s’agissait d’une place où l’on exécutait les criminels, les Paphlagoniens ayant une réputation d’assassins[6]. Selon la Patrologia latina[N 2] on trouvait sur le square deux statues, l’une d’un Paphlagonien, l’autre de son esclave, toutes deux continuellement couvertes d’ordures et d’excréments[6]. Le quartier jouissait en effet d’une mauvaise réputation et les exécutions publiques y étaient fréquentes. C’est là que Michel III (r. 842 – 867) fit bruler les restes exhumés de l’empereur iconoclaste Constantin V Copronyme (r. 741 – 775) et que Basile le Macédonien (r. 867 -886) fit bruler les esclaves responsables d’avoir assassiné leur maitre. En 932, Romain Ier Lécapène y condamna au bucher Basile Main-de-Cuivre, chef rebelle qui avait pris l’identité de l’usurpateur Constantin Doukas et qui avait mené une rébellion en Bithynie dans les années 920.

L’Amastrianum était aussi reconnu comme le principal marché aux chevaux de Constantinople [8].

Architecture

_01.jpg.webp)

La place devait être de forme rectangulaire[3]. Elle était ornée de plusieurs statues païennes dont une de Zeus représenté en Hélios et une d’Héraclès endormi[3]. On y trouvait également des groupes représentant des tortues et des oiseaux ainsi que seize statues de canards. Elle était entourée d’une ceinture de marbre dont les petites colonnes étaient surmontées de croissants. Cette ornementation plutôt étrange, ainsi que le fait que s’y déroulaient des exécutions publiques, avait fait naitre dans la population la croyance que l’Amastrianum était habitée par des démons[3]. D’après la Parastaseis syntomoi chronikai, ensemble de textes datant des VIIIe siècle et IXe siècle contenant de brefs commentaires sur la topographie de Constantinople et de ses monuments, spécialement sur ses sculptures grecques classiques, se trouvait sur cette place un monument appelé Modion (en grec : Μόδιον)[9]. Situé devant la demeure d’un certain Krateros, cet édifice à plan centré et surmonté d’une pyramide abritait un exemplaire d’argent du « modius », la plus volumineuse unité de mesure romaine pour marchandise sèche utilisée surtout dans le commerce des céréales[N 3] . Cet exemplaire devait servir d’unité de base pour ce même genre d’unité partout à travers l’Empire byzantin[9]. Sur la façade de ce monument on pouvait voir deux mains humaines en bronze fichées sur des lances[3]. Elles devaient servir à prévenir les marchands de blé de ne pas utiliser de fausses mesures, les coupables voyant leur main droite amputée, comme il arriva au Ve siècle lorsque deux marins furent accusés d’avoir fraudé l’empereur en lui vendant des céréales[9]. Cette place avait été choisie pour y mettre ce monument, car elle était à proximité des dépôts de blé dits « égyptien » et de « Théodose », tous deux situés à proximité du port d’Éleuthérios[10]. Le Modion avait été érigé par l’empereur Valentinien Ier (r. 364 – 375) qui avait officialisé cette unité de mesure à Constantinople[3]. L’empereur était du reste représenté sous la voute du monument tenant une de ces mesures. Toutefois, au cours des ans, la fonction originelle des mains de bronze avait disparu; la place n’en resta pas moins un lieu de punition des criminels, notamment par mutilation[3].

Bibliographie

Source primaire

- Constantin VII Porphyrogénète. Le livre des cérémonies. vol. 1, ainsi que Commentaires, vol. 1. Paris, Les Belles-Lettres, 1967.

Sources secondaires

- (fr) Janin, Raymond. Constantinople Byzantine (2 ed.). Paris, Institut français d'études byzantines, 1964. ISSN 0402-8775.

- (en) Mamboury, Ernest. The Tourists' Istanbul. Istanbul. Çituri Biraderler Basımevi, 1953.

- (de) Müller-Wiener, Wolfgang. Bildlexikon zur Topographie Istanbuls: Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul bis zum Beginn d. 17 Jh. Tübingen, Wasmuth, 1977. (ISBN 978-3-8030-1022-3).

- (en) Necipoglu, Nevra. "Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life". Leiden, Brill, 2001. (ISBN 978-9-004-11625-2).

- (en) Sumner-Boyd, Hillary & John Freely "Strolling through Istanbul, a guide to the city", Blumsberry, 2019 (ISBN 978-1-838-60002-0).

- (en) Van Millingen, Alexander. Byzantine Churches of Constantinople. London, MacMillan & Co, 1912. Reprint: e-Kitap Projesi & Cheapest books, 2015. (ISBN 978-15-0771-8223).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Amastrianum » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Certains ouvrages comme l’Oxford Dictionary of Byzantium emploient le terme dans certains articles [Constantinople, monuments of, vol. 1, p. 517], mais l’excluent dans les cartes de la ville [Map of Constantinople, vol. 1, p. 509]

- Collection majeure de textes du christianisme primitif, de l'Antiquité tardive et du Moyen Âge, contenant les écrits des Pères de l’Église et d’auteurs ecclésiastiques, publiée par Jacques-Paul Migne entre 1844 et 1855.

- La mesure équivalait à 2 2⁄3 congii ou à 8.73 litres.

Références

- De Ceremoniis, livre I, chap. 8.

- De Ceremoniis, Commentaires, chap. 8.

- Janin (1964) p. 69

- Mamboury (1953) p. 73

- Mamboury (1953) p. 67

- Janin (1964) p. 68

- Kazdhan (1994) vol. 1, « Amastris », p. 74

- Janin (1964) p. 95

- Janin (1964) p. 104

- Janin (1964) p. 55

Voir aussi

Liens internes

Lien externe

- Time Line Project. « Timeline Travel - Milion, Mese, Fora, Monumental Columns in Constantinople”. YouTube, [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=EL9AaGB1WX0&t=221s.