Philadelphion

Philadelphion (en grec : Φιλαδέλφειον) était le nom donné à Constantinople (aujourd’hui Istanbul, en Turquie) à une place publique située sur la Mesē, là où celle-ci se séparait en deux tronçons, l’un allant vers le nord, l’autre vers le sud. Cette place était considérée comme le centre (mesomphalos) géographique de la Constantinople byzantine. Entre autres statues célèbres, on y retrouvait celle des quatre tétrarques, aujourd’hui à Saint-Marc de Venise.

Emplacement

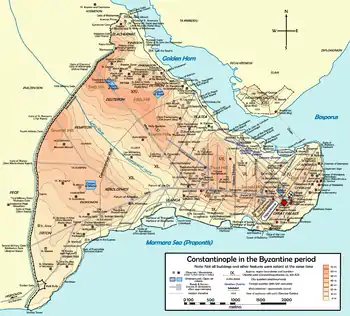

Partie du Milion, la Mésè (en grec ἡ Μέση [Ὀδός], litt. « rue centrale ») passait par le forum de Théodose avant de se séparer en deux tronçons : l’un se dirigeant vers le nord longeant les quatrième, cinquième et sixième collines de Constantinople vers la porte de Charisius (correspondant aux actuels quartiers de Şehzadebaşi et Fatih); l’autre se dirigeant vers le sud-ouest parallèlement à la mer de Marmara et aboutissant à la porte d’Or (quartiers actuels de Cerrahpaşa, Aksaray et Yedikule). L’embranchement où ces deux routes se séparaient formait une petite place appelée Philadelphion, laquelle était considérée comme le centre (mesomphalos) de la cité. Selon les recherches de Cecil Striker, la place aurait été située à une centaine de mètres de ce qui est aujourd’hui la mosquée Lâleli et probablement au sud de Belediye Sarayı (tr) (hôtel de ville)[1].

Histoire

_01.jpg.webp)

Selon la Parastaseis syntomoi chronikai[N 1], ce qui allait devenir la place Philadelphion était connu sous le nom de « Proteichisma» ou « avant-murs » et aurait été le site d’une porte dans un mur construit sous l’empereur Carus (r. 283 – 284)[2]. Raymond Janin pour sa part a émis l’hypothèse qu’il s’agissait d’un mur extérieur de défense protégeant celui érigé par Septime Sévère (r. 193 - 211) lors de la reconstruction de Byzance, donnant à croire que l’agglomération s’était déjà étendue au-delà du mur de Sévère[3].

C’est sur cette place que devait se situer le Capitolium, édifice érigé semble-t-il par Constantin Ier[4]. Le terme devait alors désigner un temple sur le modèle de la Triade capitoline. Servant de temple païen ou semi-païen à l’origine, sa vocation dut être modifiée par la suite, car on sait qu’une croix monumentale surplombant une colonne ou un pilier devant le temple fut renversée lors d’une tempête en 407 et fut par la suite restaurée. Un fragment de la base en marbre blanc de cet obélisque fut découvert dans les années 1930 immédiatement à l’ouest de la mosquée Lâleli. Selon la Parastaseis, la colonne aurait été érigée par Constantin pour commémorer la vision qu’il avait eue d’une croix descendue du ciel à cet endroit; des études récentes ont montré toutefois que le monument est d’une date postérieure et aurait plutôt commémoré la découverte de la Sainte Croix par sa mère, Hélène[5]. En 425, cet édifice fut transformé en une académie et les petits commerces situés dans les absides (exedrae) furent fermées[4]. Le capitolium n’est plus mentionné dans les sources par la suite, mais dut exister probablement en ruines, pendant plusieurs siècles[6].

Architecture

Nous ignorons comment se présentait l’espace situé à cet embranchement. On sait cependant que devant le capitolium se trouvaient plusieurs colonnes de porphyre surmontées par des statues. Leur décoration permet de croire que ces colonnes étaient des spolia et appartenaient auparavant au palais de l’empereur Dioclétien (r. 284-305) à Nicomédie (Izmit)[6]. Toujours selon la Parastaseis, on y aurait trouvé des statues de Constantin Ier (r. 306 – 337), de sa mère Hélène ainsi que de ses fils, assis sur des trônes, autour de l’imposante colonne de porphyre carrée, surmontée d’une croix dorée mentionnée plus haut[7], de même que des statues de Julien (r. 361 – 363) et de son épouse appelée Anastasia par erreur dans la Parastaseis. Il se pourrait qu’il se soit agi de la sœur de Constantin qui s’appelait Anastasia[8]. Enfin, la Patria de Constantinople[N 2], autre collection de textes sur les monuments de Constantinople, on y aurait aussi trouvé les statues des deux fils de Constantin assis sur des trônes et faisant face à la colonne. Ces statues auraient survécu jusqu’au début du XVe siècle et étaient communément appelées « les Vrais Juges »[9].

La mieux connue de ces statues est un groupe comprenant deux statues de porphyre juxtaposées formant un coin, appelé « les Tétrarques », groupe qui devait par la suite donner son nom à la place, « Philadelphion » (litt : Place de l’amour fraternel). Le groupe fut probablement réalisé en Asie après la création de la tétrarchie par l’empereur Dioclétien en 293 et représente quatre personnages, se donnant l’accolade deux à deux. On discute encore de l’identité de ces quatre personnages; il est toutefois raisonnable de croire que l’un des deux groupes représente l’Auguste et le César d’Occident, l’autre l’Auguste et le César d’Orient [10]. On peut aussi penser qu’ils représenteraient le concept de la Tétrarchie et de son unité, plutôt que des portraits personnels, les personnages n’ayant pas de traits physiques distinctifs, sauf que les deux personnes portant la barbe sont probablement les Augustes, alors que ceux qui n’en portent pas seraient les deux Césars.

Toutefois, selon la Parastaseis, le groupe représenterait la rencontre entre les trois fils de Constantin après la mort de celui-ci en 337 et leur accolade scellant une entente entre eux, donnant ainsi à la place le nom de place « de l’amour fraternel ». Comme il n’y eut d’autre rencontre entre les frères que brièvement en Pannonie, il est possible que la Parastaseis se réfère en fait à une statue de trois personnages perdue en mer sous le règne de Théodose II (r. 408 – 450) et qui représentait Constantin et ses deux fils, Constant et Constance[11]. Toutefois, comme le soulignent les commentateurs de la Parastaseis, les divergences existant entre ce groupe de personnages et la description qu’elle en fait sont trop importantes pour que l’on soit certain de quel groupe il s’agit[12].

En 1948, Paolo Verzone démontra que ce groupe appelé « les Tétrarques »[13], que l’on trouve maintenant à un angle de la cathédrale, intégré à la porta della Carta, provenait bien de Constantinople dont elle aurait été rapportée par les Vénitiens en 1204. L’identification fut corroborée par la découverte du talon manquant de l’un des tétrarques (voir la différence de matériaux dans l'image du groupe de Saint-Marc) et de la base sur laquelle il repose lors de fouilles au Myrelaion (aujourd’hui Mosquée Bodrum)[14] - [N 3].

Notes et références

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Philadelphion » (voir la liste des auteurs).

- La Parastaseis syntomoi chronikai (en grec :Παραστάσεις σύντομοι χρονικαί, litt: "Brèves notes historiques") est un texte byzantin du VIIIe siècle donnant de brefs commentaires sur la topographie de Constantinople et de ses monuments, en particulier sur les statues grecques qui s’y trouvaient. Il ne s’agit pas de descriptions objectives, mais plutôt d’anecdotes historiques ou légendaires se rapportant à ces objets.

- Les Patria de Constantinople (en grec : Πάτρια Κονσταντινουπόλεως) sont une collection d'origine byzantine de textes d’origine diverses sur l'histoire et les monuments de Constantinople rassemblés en un recueil à la fin du Xe siècle; tout comme ceux de la Parastaseis, il faut les interpréter avec prudence car la fiction s’y mêle souvent à la réalité.

- Ce talon et la base qui le supporte sont aujourd’hui au musée archéologique d’Istanbul.

Références

- Striker (1981) p. 7.

- Cameron et Herrin 1984, p. 131.

- Janin (1964) pp. 19-20.

- Mango (2000) p. 177.

- Cameron et Herrin 1984, p. 135 et 247.

- (en) « Capitolium and Philadelphion », Byzantium 1200.

- Cameron et Herrin 1984, p. 135.

- Cameron et Herrin 1984, p. 151, 153 et 266.

- Cameron et Herrin 1984, p. 247.

- Reese (1993), p. 183.

- Cameron et Herrin 1984, p. 151 et 265-266.

- Cameron et Herrin 1984, p. 265.

- Verzone (1958) pp. 8 -14.

- Striker (1981) pp. 1, 29.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Constantin VII Porphyrogénète. Le livre des cérémonies. vol. 1, ainsi que Commentaires, vol. 1. Paris, Les Belles-Lettres, 1967.

- (en) Averil Cameron et Judith Herrin, Constantinople in the Early Eighth Century. The Parastaseis Syntomoi Chronikai: Introduction, Translation, and Commentary, Brill Archive, (ISBN 9004070109).

- (it) Verzone, Paolo. "I due gruppi in porfiro di San Marco in Venezia ed il Philadelphion in Costantinopoli". Palladio, 1958. N.S. 8: 8–14.

- (fr) Janin, Raymond. Constantinople Byzantine (2 ed.). Paris, Institut français d'études byzantines, 1964. ISSN 0402-8775.

- (en) Mamboury, Ernest. The Tourists' Istanbul. Istanbul. Çituri Biraderler Basımevi, 1953.

- (en) Mango, Cyril. "The Triumphal Way of Constantinople and the Golden Gate" (PDF). Dumbarton Oaks Papers. Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, 2000. 54 (54): 173. doi:10.2307/1291838. JSTOR 1291838. Archived from the original (PDF) on September 29, 2007. Retrieved 2020.02.28.

- (de) Müller-Wiener, Wolfgang (1977). Bildlexikon zur Topographie Istanbuls: Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul bis zum Beginn d. 17 Jh. Tübingen, Wasmuth, 1977. (ISBN 978-3-8030-1022-3).

- (en) Necipoglu, Nevra. "Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life". Leiden, Brill, 2001. (ISBN 9789004116252).

- (en) Rees, Roger. “Images and Image: A Re-Examination of Tetrarchic Iconography.” Greece & Rome, vol. 40, no. 2, 1993, pp. 183. [en ligne] www.jstor.org/stable/643157. Retrieved 30 November 2017.

- (de) Schemel, Elisabeth Maria. “Die Selbstdarstellung der ersten Tetrarchie”, Université d’Innsbruck, 2003, [en ligne] https://www.uibk.ac.at/klassische-archaeologie/Institut/Diplomarbeiten/SchemelDipl.html.

- (en) Striker, Cecil L. (1981). The Myrelaion (Bodrum Camii) in Istanbul. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1981.

- (en) Sumner-Boyd, Hillary & John Freely "Strolling through Istanbul, a guide to the city", Blumsberry, 2019 (ISBN 9781838600020).

- (en) Van Millingen, Alexander. Byzantine Churches of Constantinople. London, MacMillan & Co, 1912. Reprint: e-Kitap Projesi & Cheapest books, 2015. (ISBN 978-15-0771-8223).

Liens externes

- (en) « Capitolum and Philadelphion », Byzantium 1200.