Affaire du Tonkin

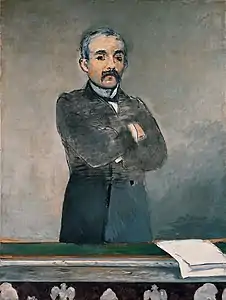

L’affaire du Tonkin est une crise politique française qui a éclaté en mars 1885 dans les dernières semaines de la guerre franco-chinoise. Elle mit fin à la carrière de président du Conseil de Jules Ferry, et marqua un brusque coup d’arrêt à la succession de gouvernements républicains inaugurée quelques années plus tôt par Léon Gambetta. Le soupçon au sein de la classe française publique et politique que les troupes françaises avaient été envoyées à la mort loin de chez eux, tant au Tonkin qu’ailleurs, pour un profit difficile à évaluer discrédita, par la même occasion, les partisans de l’expansion coloniale française, pendant près d’une décennie, et raviva le mouvement anticolonialiste en France.

.jpg.webp)

Le « télégramme de Lạng Sơn »

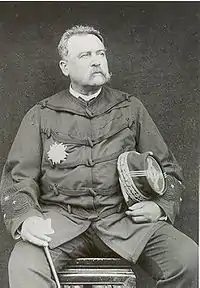

L’affaire fut déclenchée le par la très controversée retraite de Lang Son, ordonnée par le lieutenant-colonel Paul-Gustave Herbinger, le commandant par intérim de la 2e brigade, moins d’une semaine après la défaite, le , du général de Négrier à la bataille de Bang Bo qui avait réduit à néant les succès de la campagne de Lang Son de février. Le commandant en chef des forces françaises au Tonkin, à Hanoï à l’époque, le général Brière de l'Isle, avait l’intention de déplacer son siège à Hung Hoa, pour superviser une offensive planifiée contre l’Armée du Yunnan, autour de Tuyên Quang. Sans attendre de passer au crible les informations trompeuses contenues dans les câbles alarmistes envoyés de Lạng Sơn par Herbinger, Brière de l’Isle en conclut que le delta du fleuve Rouge était en danger et il envoya dans la soirée du un télégramme pessimiste au gouvernement français pour l’avertir que s’il n’était immédiatement renforcé, le Corps expéditionnaire du Tonkin frôlait le désastre : « Je vous annonce avec douleur que le général de Négrier, grièvement blessé, a été contraint d’évacuer Lạng Sơn. Les Chinois, débouchant par grandes masses sur trois colonnes, ont attaqué avec impétuosité nos positions en avant de Ki Lua. Le colonel Herbinger, devant cette grande supériorité numérique et ayant épuisé ses munitions, m’informe qu’il est obligé de rétrograder sur Dong Song et Than Moï. Tous mes efforts sont appliqués à concentrer nos forces à la passe autour de Chu et de Kep. L’ennemi grossit toujours sur le Song Koï (fleuve Rouge). Quoi qu’il arrive, j’espère pouvoir défendre tout le delta. Je demande au gouvernement de m’envoyer le plus tôt possible de nouveaux renforts[1]. »

Les nouvelles contenues dans la dépêche aussitôt baptisée « télégramme de Lạng Sơn » déclenchèrent immédiatement une crise politique à Paris : la réaction dans l’ensemble de la France fut vive. La retraite de ces 2 500 hommes, qui avaient regagné leur position de départ sans même être poursuivis par l’ennemi prit, vue d'Europe, les proportions d’une catastrophe irrémédiable. « À la Bourse, le , le 3 % baisse de 3 fr. 50 ; il n’avait baissé que de 2 fr. 50 le jour de la déclaration de guerre en 1870[2]. » Tous les journaux étaient pleins d’accusations contre le Conseil des ministres, de faux rapports des « féroces combats » que la 2e brigade, enveloppée par les Chinois, avait dû mener pour se désengager, de craintes pour l’ensemble du corps expéditionnaire, dont la situation était dépeinte comme tragique. À la Chambre, les députés résolument opposés, comme Jules Delafosse, à l’établissement français au Tonkin jubilaient, et les partisans d’une politique coloniale n’osaient défendre leurs positions[3].

Chute du ministère Ferry, 30 mars 1885

Le câble de Brière de l’Isle du avait donné l’impression qu’une catastrophe s’était abattue sur le corps expéditionnaire du Tonkin, et aucune de ses assurances ultérieures ne réussit à effacer complètement cette impression initiale. Bien qu’il fût connu dès la soirée du , qu’Herbinger avait arrêté sa retraite à Song Dong, et que Brière de l’Isle stabilisait la situation, le ministère de la guerre, abasourdi à la nouvelle de l’abandon de Lang Son, décida de divulguer les contenus des deux câbles à l’Assemblée nationale le . Jules Ferry tenta de profiter de cette occasion pour réclamer un crédit d’urgence pour renforcer le corps expéditionnaire du Tonkin, mais le débat qui s’ensuivit fut l’un des plus virulents de l’histoire politique française.

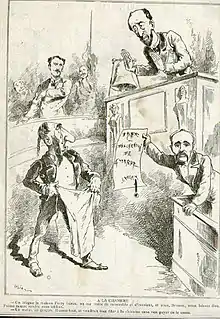

Le au matin, une députation de l’« Union républicaine » et de la « Gauche républicaine », les deux groupes représentant l’essentiel du soutien à Ferry pendant la guerre non déclarée avec la Chine, supplia le Premier ministre de démissionner avant le débat. Ferry savait la chute de son ministère inéluctable, mais il refusa de se retirer sans combattre. Dans l’après-midi, il entra dans la chambre au milieu du silence désapprobateur de ses partisans et d’une tempête d’imprécations et d’insultes de ses adversaires, dirigés par Georges Clemenceau. Ferry, qui n’avait pas dormi la nuit précédente, se dirigea gravement vers la tribune à pas lents et là, le visage pâle et soucieux, comme un condamné à l’échafaud, il donna les dernières nouvelles sur la situation militaire au Tonkin à la chambre des députés. Il expliqua les mesures qu’il avait prises en conséquence. « Nous devons venger notre échec à Lang Son, dit-il. Nous devons le faire non seulement pour assurer notre emprise sur le Tonkin, mais aussi pour sauvegarder notre honneur dans le monde. » À droite, le député Duval s’écria : « Qui l’a compromis notre honneur ? » Une clameur fit irruption dans la Chambre. Quand il finit par parvenir à se faire entendre à nouveau, Ferry demanda un crédit extraordinaire de 200 millions de francs, à être répartis à parts égales entre les ministères de la guerre et de la marine. Il poursuivit : « Je n’entrerai pas dans les détails de ces dépenses dans cette enceinte. Nous allons en discuter davantage avec la Commission d’examen. » Clemenceau cria dédaigneusement : « Qui pourra jamais vous croire ? » Ferry implora les députés de ne pas considérer le vote sur les crédits comme un vote de confiance. S’ils voulaient, ils pourraient renverser son cabinet après, et choisir un nouveau gouvernement. Mais pour l’amour des troupes françaises au Tonkin, ils devaient d’abord voter pour envoyer plus de navires et plus d’hommes. Il conclut par une demande formelle de vote des crédits.

Ses adversaires laissèrent éclater leur colère. À gauche, l’un des partisans de Clemenceau, le radical Georges Périn, intervint : « Il y a trop longtemps que vous en vivez de cet honneur du drapeau, c'est assez. » Clemenceau s’en prit au premier ministre : « Nous en avons complètement fini avec vous ! Nous ne vous écouterons plus jamais ! Nous n’allons pas débattre des affaires de la nation à nouveau avec vous ! » La Chambre éclata en applaudissements, et Clemenceau continua : « Nous ne vous reconnaissons plus ! Nous ne voulons pas vous reconnaitre ! » Nouvelle salve d’applaudissements : « Vous n’êtes plus des ministres ! Vous êtes tous accusés ! » — tonnerre d’applaudissement des députés de la gauche et la droite, et après une pause dramatique de Clemenceau — « de haute trahison ! Et si les principes de responsabilité et de justice existent encore en France, la loi va bientôt vous donner ce que vous méritez ! »

Les adversaires de Ferry exigèrent une discussion immédiate de l’interpellation de Clemenceau. Ferry contra en déclarant que le vote sur les crédits devrait d’abord être effectué. Au milieu de l’agitation et des scènes de colère, les députés rejetèrent sur la motion de priorité Ferry par une large marge de 306 voix contre 149. Ses adversaires saluèrent cette défaite qui marquait la fin de son gouvernement avec des hurlements de plaisir. Le jour même, il remettait la démission du Gouvernement au président de la République, Jules Grévy[4].

Alors que Ferry tentait de quitter le Palais Bourbon pour revenir à l’Élysée, il dut passer à travers une foule furieuse de manifestants réunis par Paul de Cassagnac qui criaient sur le Premier ministre déchu, pointant furieusement le doigt vers lui en hurlant : « À bas Ferry ! Mort à Ferry ! » Des amis de Ferry réussirent à le faire passer au travers de cette foule furieuse. Mais le pire était à venir. La nouvelle de la chute du cabinet avait fait le tour de Paris comme une trainée de poudre et, en face du Palais Bourbon, une foule dont la frénésie avait été excitée par des agitateurs des partis d’extrême-droite, et que des journalistes estimèrent à environ 20 000 personnes, se pressait sur le pont de la Concorde. À la vue de Ferry, celle-ci se déchaina : « À bas Ferry ! Jetez-le dans la Seine ! Mort au Tonkinois ! » Jamais Premier ministre français n’a affronté une telle vague de haine[5].

Retentissement

La conséquence immédiate de l’affaire du Tonkin fut de parvenir à une fin rapide de la guerre franco-chinoise. La chute soudaine du second gouvernement de Jules Ferry élimina les derniers obstacles à un accord de paix entre la France et la Chine. Charles de Freycinet, successeur de Ferry, conclut rapidement la paix avec la Chine. Le gouvernement chinois accepta de mettre en œuvre la convention Li-Fournier du , reconnaissant implicitement le protectorat français sur le Tonkin, et le gouvernement français renonça à son ancienne exigence d’indemnité pour l’embuscade de Bac Le. Un protocole de paix mettant fin aux hostilités fut signé le , et le traité de Tianjin fut signé le entre Li Hongzhang et le ministre Patenôtre des Noyers[6].

L’effet à long terme de l’affaire du Tonkin fut de discréditer les partisans de l’expansion coloniale en France. En , dans le soi-disant « Débat du Tonkin », le gouvernement d’Henri Brisson ne put obtenir de nouveaux crédits pour le Corps expéditionnaire du Tonkin que par une marge minuscule. Jules Ferry, qui ne devait plus jamais être premier ministre, devint une figure de mépris populaire. L’effondrement de son ministère fut un embarras politique majeur pour les partisans de la politique d’expansion coloniale française d’abord soutenue en 1870 par Léon Gambetta. Il fallut attendre le début des années 1890 que le parti colonial français retrouve un soutien politique national[7].

Les conséquences de la politique coloniale s’étendirent au-delà du Tonkin, ou même de Paris. Comme l’écrit un historien du colonialisme français à Madagascar, « Il y avait un désir général d’en finir avec les autres expéditions coloniales encore en cours[8] ». Cela dit, cette perte de popularité politique ralentit peu les forces menant l’expansion coloniale française. Deux ans plus tard, l’Indochine française était consolidée sous une administration unique, tandis qu’en Afrique, les commandants militaires, comme Joseph Gallieni et Louis Archinard maintenaient, quel que soit le climat politique à Paris, leur pression sur les États locaux. Les grandes maisons de commerce, telles que la société Maurel & Prom, continuèrent à poursuivre leurs opérations à l’étranger en exigeant le soutien militaire de cette expansion. La création officielle en 1894 du groupe de pression politique de l’Union coloniale française, financé par ces intérêts, marqua la fin, à Paris, de l’époque post-Tonkin qui, comme telle, fut de courte durée.

Notes et références

- Jean-Michel Gaillard, « Le désastre de Lạng Sơn », L’Histoire, no 203, octobre 1996, p. 34.

- La conquête de l’Indochine : avec vingt-deux croquis, Auguste Thomazi, Paris, Payot, 1934, p. 260

- Ibid., p. 261.

- Christophe Bertrand, Caroline Herbelin, Jean-François Klein, Indochine. Des territoires et des hommes, 1856-1956, Gallimard, , p. 304

- Le Journal des débats, 31 mars 1885; Reclus, p. 334-49 ; Thomazi, p. 262.

- Lung Chang, p. 369-71 ; Thomazi, p. 261-2.

- Voir : Charles-Robert Ageron, France coloniale ou parti colonial ?, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Pays d'Outre-Mer », , 302 p. (ISBN 978-2-130-35340-9).

- Hubert Deschamps, « Madagascar and France », Desmond J. Clark, Roland Anthony Oliver, A. D. Roberts, John Donnelly Fage (dir.), The Cambridge History of Africa, 1975, p. 525.

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Tonkin Affair » (voir la liste des auteurs).

Voir aussi

Sources primaires

- Albert Billot, L’Affaire du Tonkin : histoire diplomatique de l’établissement de notre protectorat sur l’Annam et de notre conflit avec la Chine, 1882-1885, par un diplomate, Paris, J. Hetzel, 1888 (Texte en ligne, Gallica).

- Jacques Harmant, La Vérité sur la retraite de Lang-Son, Paris, A. Savine, 1892.

- Jean-François-Alphonse Lecomte, Lang-Son : combats, retraite et négociations, Paris, H. Charles-Lavauzelle, 1895.

- Maurice Reclus, Jules Ferry, 1832-1893, Paris, Flammarion, 1886.

- Auguste Thomazi, La Conquête de l’Indochine, Paris, Payot, 1934.

Bibliographie

- Jean-Michel Gaillard, « Le désastre de Lang Son », L'Histoire, no 203, , p. 34-35.

- Gilles Manceron, 1885 : le tournant colonial de la République. Jules Ferry contre Georges Clemenceau et les autres affrontements parlementaires sur la conquête coloniale, Paris, La Découverte, 2007.

Article connexe

Lien externe

- « Le débat parlementaire sur la politique coloniale en 1885 », Retronews, lire en ligne.