Affaire Papin

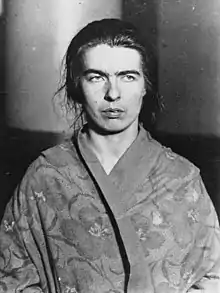

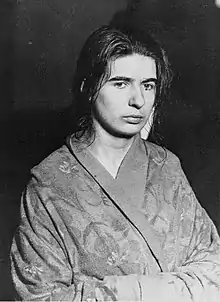

Christine Papin ( - ) et Léa Papin ( - ), plus connues sous le nom des sœurs Papin, sont deux employées de maison ayant commis un double meurtre sur leurs patronnes le au Mans. Ce fait divers tragique, qui deviendra « l'affaire Papin » avec le procès des domestiques « modèles », a éveillé l'intérêt de la France entière, des couches populaires aux milieux littéraires et intellectuels. Cela dit, cet engouement s'est plus apparenté à une excitation généralisée, les uns exigeant la mise à mort, les autres niant la singularité de ce crime ou au contraire vantant sa valeur de transgression et soulevant la question de l'exploitation des classes laborieuses.

L'affaire a inspiré par la suite de nombreux auteurs. Bien qu'il ait toujours nié s'en être inspiré, Jean Genet a fait monter en 1947 une pièce de théâtre intitulée Les Bonnes, qui sera adaptée au cinéma quelques années plus tard par Nikos Papatakis sous le titre Les Abysses (1963). Claude Chabrol a repris la trame dramatique du destin des sœurs Papin en l'adaptant pour son film La Cérémonie en 1995[1], avec Isabelle Huppert et Sandrine Bonnaire, un an après que Nancy Meckler (en) a réalisé au Royaume-Uni Sister My Sister sur le même thème, avec Joely Richardson et Jodhi May. Jean-Pierre Denis reprendra ce fait divers dans son film Les Blessures assassines (2000), mettant en évidence que, 67 ans après, l'affaire des sœurs Papin suscite toujours interrogations, inquiétudes, voire passions.

Contexte de l'affaire

En , Léonie Lancelin (née Léonie Rinjard, 56 ans), épouse de René Lancelin, ancien avoué honoraire et administrateur à la Mutuelle du Mans, décide de renouveler son personnel domestique dans sa maison bourgeoise au 6 rue Bruyère du Mans. Elle engage une cuisinière, Christine Papin et une femme de chambre, sa sœur Léa. Les règles dans cette maison sont strictes, notamment ne s'adresser à personne d'autre que les patrons (les époux Lancelin et leur fille Geneviève, 21 ans), mais elles sont bien payées (salaire mensuel de 300 francs français), sont nourries, logées et blanchies si bien qu'en sept ans de service, elles ont économisé 22 200 francs français sur leur salaire[2].

Au début février 1933, alors que la ville du Mans s'apprête à fêter le 10e anniversaire des 24 Heures du Mans, un procès défraye la chronique : le scandale financier du Comptoir d'Escompte ruine les petits actionnaires y ayant souscrit auprès des Mutuelles du Mans. Le patron des sœurs Papin, René Lancelin, est inculpé dans cette affaire[3].

Le soir du crime, Léa a laissé tomber pour la deuxième fois des objets (des petits pains) à un endroit différent de la place qui leur était habituellement réservée. La première fois, cinq ans plus tôt selon ses dires, Léa avait laissé par inattention sur le tapis un morceau de papier tombé de la corbeille. Madame Lancelin l’avait alors appelée pour la punir en la prenant par l’épaule et en la pinçant fortement, la mettant à genoux en lui ordonnant de ramasser. Étonnée de ce geste de mauvaise humeur inhabituel chez sa patronne, Léa l’avait relaté le soir même à sa sœur en ajoutant : « Qu’elle ne recommence pas ou je me défendrai. »

Les experts ont considéré cet épisode sans incidence du fait que Christine et Léa disaient ne plus y avoir pensé, affirmation douteuse du fait du caractère exceptionnel de la punition.

La psychothérapeute Isabelle Bedouet, originaire du Mans, a retrouvé dans la région le crime des époux Anjubault, commis, sept mois avant cette affaire, contre un couple de fermiers et qui présente d'étranges similitudes avec le crime Papin. Elle détaille dans son livre[4] ce fait divers et considère qu'il a pu largement inspirer les sœurs[5].

Crime

Le jeudi , Léonie Lancelin et sa fille Geneviève, les patronnes, ont quitté la maison une partie de l’après-midi ; l'aînée des deux sœurs Papin, Christine, repasse le linge, tandis que Léa, la cadette, fait le ménage. Pendant leur absence, le fer à repasser, tombé en panne (bien qu'un électricien auquel il avait été apporté le jour même ne lui ait trouvé aucun défaut), a provoqué une coupure de courant.

Selon la reconstitution ultérieure, le crime se serait déroulé en deux temps[6] : au retour de leurs patronnes vers 17 h 30, Christine a tout d’abord informé « Madame » du dysfonctionnement du fer pour expliquer le noir dans la maison, ce qui a entraîné une dispute entre « Madame » et l'aînée des sœurs. La dispute se transforme rapidement en une bagarre entre Christine, « Madame » et « Mademoiselle », qui sont tabassées principalement par Christine, folle de rage. La scène tourne très vite au massacre : Christine, qui aurait ordonné à sa sœur d’arracher un œil à Mme Lancelin, arrache ensuite un œil de la fille et le jette dans l’escalier ; Léa l’aurait imitée, arrachant les deux yeux de la mère avec ses doigts. Léa va chercher un couteau et un marteau. C'est avec ces deux armes et un pot en étain que les sœurs tailladent et martèlent les deux victimes, s'acharnant sur elles jusqu'à ce qu'elles meurent. Le docteur Chartier, médecin légiste, parle dans son rapport de « bouillie sanglante ». Puis les deux sœurs se lavent, se mettent ensemble au lit de Christine, projetant de dire qu’elles s’étaient défendues d’une attaque de leurs patronnes[7].

René Lancelin, de retour de son cercle à 19 heures, trouve la maison close. Il appelle le commissaire Dupuy qui dépêche deux gardiens de la paix et le greffier Bouttier[8]. Ces hommes découvrent les deux cadavres de femmes énucléées, frappées à coups de marteau et de couteau, et ciselées comme des lapins prêts à cuire, puis les deux sœurs, collées l’une à l’autre au fond du même lit un étage plus haut[9] (dans leur chambre de bonne enfermées à double tour, ce qui nécessite l'intervention d'un serrurier). Elles avouent sans la moindre hésitation avoir commis le double meurtre de leurs patronnes, sans motif ni préméditation.

Dès le lendemain de l’acte, l’information sur le double crime fait la une du journal local La Sarthe, ouvrant ainsi la voie à un demi-siècle d’interprétations les plus diverses, que ce soit sous la forme de polémiques d’experts ou de créations artistiques.

En 1933, la France entière s’est passionnée pour ce « doublet-redoublé » (deux criminelles - deux victimes) et s’est scindée en deux[10] : une grande partie de la population réclamait vengeance, tandis qu'un public plus minoritaire, le magazine Détective ou la presse de gauche comme L'Humanité, s’emparait du fait divers pour faire des sœurs Papin les victimes exemplaires de la lutte des classes. Bien qu’à première vue éloignées, ces deux réactions procédaient finalement de la même logique : à savoir le déni de la subjectivité des sœurs Papin et de la singularité de leur crime. Pour ne pas avoir à aborder la question de « l’humanité » de ces criminelles, les deux camps comparaient ces sœurs à des animaux, « bestiales » pour les premiers, victimes – étymologiquement des bêtes offertes aux dieux – pour les seconds.

Parmi les journalistes qui ont couvert l’affaire Papin, deux frères étaient également atteints d’un « complexe » fraternel. En effet, les journalistes J. et J. Tharaud se faisaient appeler comme tels alors que leurs initiales n’étaient pas J. et J. Le journal Paris-Soir les présentait d’ailleurs comme « leur envoyé spécial Jérôme et Jean Tharaud », comme s’ils n’en formaient qu’un. Ces deux frères employaient le « je » tout en cosignant leurs articles.

Les sœurs Papin

Les sœurs Papin sont nées de l’union de Clémence Derré, épouse infidèle et peu maternelle, et de son mari Gustave Papin, cultivateur, homme faible et buveur[11]. Le couple s'est marié en à Saint-Mars-d'Outillé (Sarthe), où Clémence donne naissance en , quatre mois après son mariage, à Emilia, fille aînée du couple. Puis elle donne naissance à Christine le à Marigné-Laillé et à Léa le [12] au Mans. Clémence quitte son mari après la découverte du viol d’Emilia par son père lorsque celle-ci est âgée de 10 ans. Le divorce est prononcé en 1913 sans que l’inceste soit dénoncé et Emilia part en maison de correction, placée par sa mère. Emilia, qui rentre dans les ordres à seize ans, est alors traitée comme la fautive, probablement aussi parce qu’il existe un doute sur la paternité biologique de Gustave[13].

Ni Christine, ni Léa ne sont élevées par leur mère, qui les place et déplace à son gré tout au long de leur enfance et de leur adolescence, jusqu’à leur entrée chez les Lancelin. Quand elles ne sont pas placées dans des institutions religieuses, chacune de ces deux sœurs vit comme bonne avec une femme seule, avant de se retrouver ensemble. Christine et Léa changent assez souvent de maisons sur ordre de leur mère, qui considère toujours leurs gages insuffisants. Clémence place Christine chez les Lancelin à 22 ans, celle-ci ayant obtenu deux mois plus tard que sa sœur soit engagée pour l’assister. Les règles en vigueur dans la maison sont posées dès l’embauche : les domestiques n’ont de rapport qu’avec Madame Lancelin qui ne donne d’ordre (souvent par simples billets) qu’à Christine qui transmet à Léa. Les deux sœurs sont dépeintes comme des servantes modèles par leurs anciens employeurs ainsi que par Monsieur Lancelin et les voisins et amis, qui notent cependant presque tous une intolérance teintée de bizarrerie de la part de Christine vis-à-vis des observations que peuvent lui faire ses employeurs.

L'absence de motif un tant soit peu rationnel à ce crime apparaît également du fait qu’à plusieurs reprises lors du procès, les deux sœurs ont répété qu’elles n’avaient absolument rien à reprocher à leurs patronnes, possédant suffisamment d’économies pour chercher un autre travail si elles avaient voulu les quitter. Elles étaient bien nourries, bien logées et bien traitées chez les Lancelin. En six ans, elles n'avaient d’ailleurs demandé aucune autorisation de sortie. Lors du temps libre dont elles disposaient, les deux sœurs se retiraient dans leur chambre, et ne sortaient que pour se rendre à la messe, coquettes et élégantes le dimanche matin. Elles ne liaient jamais connaissance avec un garçon ou avec les domestiques des maisons voisines, ni avec les commerçants du quartier qui les trouvaient bizarres. Une affection exclusive liait Christine et Léa qui s’étaient juré qu’aucun homme ne les séparerait jamais.

Trois événements, traversant ces six ans de cohabitation Lancelin-Papin, peuvent également éclairer d’un jour nouveau le passage à l’acte :

- En 1929, Madame Lancelin, touchée par l’application de ses bonnes à leur travail, avait dérogé à la règle de neutralité qu'elle avait posée au départ en intervenant directement auprès de leur mère, pour que Christine et Léa gardent désormais leurs gages dans leur intégralité. Dès lors, Madame Lancelin apparaissait sous un jour nouveau : elle n'était plus simplement une patronne, mais une femme qui se souciait du bien et du bonheur de ses employées. Léa et Christine ont reçu ce geste comme une marque d’affection, qui instaurait entre elles un lien d’un autre ordre que celui d’employeur à employé. Désormais, les deux sœurs appelaient Madame Lancelin « maman », dans le secret de leurs confidences.

- Le deuxième événement a été la rupture ultérieure de Léa et Christine avec leur mère Clémence en 1929, rupture soudaine, définitive, sans motif apparent, sans dispute et sans parole. Clémence, interrogée sur l’événement, déclarait ne pas avoir su pour quel motif ses filles ne voulaient plus la voir. Léa et Christine, interrogées à leur tour, évoquaient les « observations » de Clémence, ce qui ne peut que souligner leur intolérance à la remarque. Désormais, Christine n’employa que l’expression impersonnelle « cette femme » pour parler de sa mère. Monsieur Lancelin et son beau-frère s’inquiétèrent fortement de cette rupture car elle avait rendu les deux sœurs sombres et taciturnes.

- Le troisième acte s’est joué à la mairie du Mans, fin . Alors que les Lancelin étaient en vacances, les deux sœurs, dans un état de tension et de surexcitation extrêmes, prirent contact avec le maire Arsène Le Feuvre. Christine, approuvée en silence par Léa, avait tenu un discours incompréhensible, dans lequel elle voulait l'émancipation de sa sœur et disait que leurs patrons les persécutaient et les séquestraient, accusant le maire de leur nuire plutôt que de les défendre. Il les avait alors priées de contacter de sa part le commissaire. Cet événement avait fait évoquer la folie au maire et au secrétaire général de la mairie du Mans, qui les avait déclarées « piquées »[14].

Procès

L'instruction dure 25 semaines. En , Christine Papin change de version devant le juge d'instruction Hébert, s'accusant des deux meurtres. Le juge modifie l'acte d'accusation, Léa devenant seulement la co-accusée du meurtre de Madame Lancelin. Lors du procès, aussi bien l’instruction que l’étude psychiatrique montrent le peu d'empressement des personnels à recueillir des informations précises. La précipitation à conclure du juge, de l'accusation et des jurés, est par ailleurs dénoncée par de nombreux observateurs, dont le chroniqueur de L'Œuvre qui écrit dès le lendemain du verdict : « On ne devrait pas rendre ainsi la justice dans la fièvre des après-dîners et des digestions difficiles »[15].

Le procès, très médiatisé, s'ouvre le au tribunal du Mans et dure une journée. Les abords de la cour d'assises sont envahis par une foule immense au point que, pour la première fois, un arrêté du maire réglemente l'accès du palais de justice[16].

Malgré la demande de la défense (Maître Germaine Briere, première femme inscrite au Barreau du Mans) d'une seconde expertise psychiatrique, appuyée par la déclaration du Dr Benjamin-Joseph Logre contestant ses collègues (il insiste sur l'effet d'entraînement du crime à deux et soulève plusieurs thèses d'anomalie mentale, la persécution, la perversion sexuelle, l'épilepsie ou hystéroépilepsie), les jurés souscrivent immédiatement au point de vue des experts Pierre Schützenberger, Victor Truelle et Jacques Baruk, considérant le crime comme une crise de colère (« colère noire ») dégénérée en fureur par deux sœurs parfaitement saines d’esprit[15].

Le droit pénal part du principe qu’une personne « démente » au moment des actes ne peut tomber sous le coup de la loi tout d’abord parce qu’au moment des faits la personne ne pouvait avoir le discernement nécessaire à la naissance d'une volonté consciente, et d’autre part parce que sa psychose ne lui permet pas de comprendre le sens de la sanction. Il faut, cela dit, rappeler que la question de l’irresponsabilité pénale du fait de l’existence de troubles délirants au moment de l’acte ne fonctionne pas comme une excuse, surtout si le procès pénal a lieu et si des nuances sont apportées, ce qui aurait pu être le cas dans cette affaire. En effet, quand on y regarde de plus près, il est fort probable que Christine, qui prend tout le crime sur les épaules dans le courant du mois de juillet, ait été la plus « folle » des deux, et que, de son côté, Léa ait pu être considérée comme responsable de ses actes, malgré l’emprise de sa sœur sur elle.

Les experts ne tiennent pas compte des antécédents familiaux des deux sœurs (père alcoolique, violences conjugales, inceste sur la sœur aînée, un cousin aliéné, un oncle pendu, basculement possible des deux sœurs dans une relation incestueuse bien que leur comportement marque plus une intimité fusionnelle) ni de la vie singulière qu’elles ont menée. La déclaration du commissaire à propos de l’incident de la mairie s’est trouvée réduite à néant par la thèse du sentiment de persécution des sœurs à l’égard de leurs patronnes. L’acharnement sadique sur les corps des victimes ne tenait pas comme argument en faveur de la thèse de la folie pour les experts, du fait que les criminelles avaient fait preuve de sang-froid en nettoyant leurs ustensiles et en se couchant après l’acte. La ressemblance avec la préparation d’un plat n’a pas été relevée, ce qui va pourtant bien avec un acte insensé. Les multiples crises de Christine à la prison (hallucinations, pertes de mémoire, propos incompréhensibles, automutilations, délire mystique) et les déclarations des codétenues et des gardiennes à ce propos ont été tenues pour négligeables car Christine avouait avoir « joué la comédie », ce terme ayant dans la région du Mans un sens différent du sens commun, puisqu’il signifie « faire une scène ».

Le , après 40 minutes de délibération (temps très court pour le jugement d'un double meurtre) est prononcé le verdict, que Christine Papin reçoit agenouillée. Il condamne cette dernière à mort pour double meurtre et Léa Papin à dix ans de travaux forcés et vingt ans d'interdiction de séjour pour meurtre avec collaboration. L'aînée est graciée par le président Albert Lebrun le , et sa peine commuée aux travaux forcés à perpétuité.

Christine Papin est alors transférée à la prison centrale de Rennes où elle sombre dans un état dépressif avec refus systématique de toute alimentation. Elle est hospitalisée le à l’asile public d’aliénés Saint-Méen de Rennes où elle sombre dans la schizophrénie, le plus souvent prostrée, immobile, muette. Souffrant de malnutrition, elle y meurt le , de cachexie vésanique, à l'âge de 32 ans[17].

Léa Papin quant à elle retrouve sa mère à sa libération en 1943. Elle travaille des dizaines d'années comme femme de chambre dans divers hôtels du Grand Ouest. À sa vieillesse, elle est recueillie à Nantes (au no 13 de la rue Dobrée) par un couple qui la fait passer pour une troisième mamie à leurs enfants. Elle meurt le à l'âge de 89 ans, sans s'être jamais mariée ni avoir eu d'enfant (elle est enterrée au cimetière La Bouteillerie à Nantes[18]).

Analyses

Ce fait divers est entré dans la mythologie contemporaine. Les surréalistes sont fascinés par ce double meurtre, tels Paul Éluard et Benjamin Péret qui saluent la dimension onirique de la scène meurtrière. Le jeune Jacques Lacan développe le thème de la psychose paranoïaque dans Motifs du crime paranoïaque : le double crime des sœurs Papin. Réfutant la conclusion de l'expertise psychiatrique judiciaire, il voit dans l'origine de la paranoïa de Christine et Léa, leur homosexualité ou leur relation incestueuse et critique la décision de la cour de juger les sœurs responsables de leurs actes. Simone de Beauvoir considère que les sœurs sont unies par un amour érotique et qu'elles sont les victimes d'une société archaïque, « broyeuse d’orphelins, machine à fabriquer des assassins ». Jean-Paul Sartre en fait deux héroïnes qui s'attaquent à la bourgeoisie par vengeance consciente contre un système gorgé de partis pris et d'injustice[19] - [20].

Pour expliquer ce crime complexe, Jean Lebrun sur France Inter invoque le crime de haine sociale malgré le déni mais aussi le crime paranoïaque ou le délire partagé[21].

Adaptations

Plusieurs œuvres sont inspirées plus ou moins librement de l'histoire des sœurs Papin :

- 1947 : Les Bonnes, pièce de théâtre de Jean Genet. Si la similitude entre Les Bonnes et l'histoire des sœurs Papin est frappante, Jean Genet a toujours farouchement nié s'être inspiré d'un fait divers particulier pour sa pièce ;

- 1963 : Les Abysses, film français de Nikos Papatakis ;

- 1994 : Sister My Sister, film britannique de Nancy Meckler (en) ;

- 1977 : L'Analphabète (titre original : A Judgement in Stone), roman de Ruth Rendell inspiré par ce fait divers ;

- 1995 : La Cérémonie, film français de Claude Chabrol, adaptation du roman de Ruth Rendell qui avance la thèse de la lutte des classes pour expliquer le crime ;

- 2000 : Les Blessures assassines, film français de Jean-Pierre Denis, adaptation du livre L’Affaire Papin de Paulette Houdyer ;

- 2000 : En quête des sœurs Papin, documentaire français de Claude Ventura[22] ;

- 2005 : Maudite Clochette (Dies irae, dies illa), chanson française de la chanteuse Juliette sur l'album Mutatis Mutandis.

Notes et références

- Isabelle Bedouet, Le crime des sœurs Papin Les dessous de l'affaire, Imago, , p. 150

- Jean Cau, L'orgueil des mots, Filipacchi, , p. 206

- Frédéric Chauvaud, L'effroyable crime des sœurs Papin, éd. Larousse, 2010, 239 p.

- Isabelle Bedouet, Le crime des sœurs Papin, Imago, , p. 50-62=184.

- Sophie Moulin, « Son livre lève le voile sur le crime des sœurs Papin », sur ledauphine.com/, .

- (Dupré 1984).

- Serge Cosseron, Jean-Marc Loubier, Les Femmes Criminelles de France, Éditions De Borée, , p. 153

- Traumatisé par cette scène, il constituera postérieurement au procès un dossier parallèle à l'instruction, dont les photos de la scène du crime.

- Les soeurs Papin.

- (Allouch 1981).

- (Houdyer 1966, p. 47-48).

- Paulette Houdyer, L'Affaire des sœurs Papin : le Diable dans la peau, Éditions J'ai lu, , p. 32.

- Serge Cosseron, Jean-Marc Loubier, Les Femmes Criminelles de France, Éditions De Borée, , p. 154.

- Sylvain Larue, Les Grandes Affaires Criminelles de France, Éditions De Borée, , p. 267.

- Christine Mattei, Crimes et criminels, Lulu.com, , p. 142.

- Myriam Tsikounas, Éternelles coupables: les femmes criminelles de l'Antiquité à nos jours, Éditions Autrement, , p. 102.

- De l'Aumônerie de Saint-Méen au Centre Hospitalier Guillaume-Régnier (1627-1997): regards sur un établissement, Centre hospitalier Guillaume-Régnier, , p. 86.

- Éric Lhommeau et Karen Roberts, Guide du cimetière de la Bouteillerie Nantes, Nantes, Le Veilleur de nuit, , 88 p. (ISBN 978-2-9528652-5-8), p. 26.

- Geneviève M. Fortin, L'affaire Papin. Stylisation du fait divers, University Press of America, , p. 20, 22 et 32.

- Dr Louis Le Guillant, « L'affaire des sœurs Papin », Les Temps Modernes, , p. 868-913

- Jean Lebrun, La Marche de l'histoire, sur France Inter, 1er avril 2011.

- Xavier Lardoux, « En quête des sœurs Papin, de Claude Ventura », Études, t. 394, , p. 251-254 (lire en ligne)

Voir aussi

Bibliographie

- J. Allouch, « Exorbitantes sœurs Papin », Littoral, no 9, .

- Anne-Claude Ambroise-Rendu, « Papin, sœurs », dans François Angelier et Stéphane Bou (dir.), Dictionnaire des assassins et des meurtriers, Paris, Calmann-Lévy, , 607 p. (ISBN 978-2-7021-4306-3, présentation en ligne), p. 449-455.

- Isabelle Bedouet, Le Crime des sœurs Papin. Les dessous de l'affaire, Paris, Éditions Imago, 2016.

- Frédéric Chauvaud, L'effroyable crime des sœurs Papin, Paris, Larousse, coll. « L'histoire comme un roman », , 239 p. (ISBN 978-2-03-584589-4, présentation en ligne).

- Frédéric Chauvaud, « L'énigme des servantes aux mains sanglantes : l'affaire des sœurs Papin (Le Mans, 1933) », dans Jean-Marc Berlière (dir.), Les grandes affaires criminelles du Moyen Âge à nos jours, Paris, Perrin, , 368 p. (ISBN 978-2-262-08102-7), p. 203-219.

- Patrick Clervoy, « Histoires de bonnes : engouements autour du crime des sœurs Papin », Perspectives psychiatriques, Paris, vol. 41, no 5, , p. 400-405 (ISSN 0031-6032).

- Michel Coddens, « La colère rouge : le procès des sœurs Papin », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, vol. 9, , p. 95-171 (lire en ligne).

- François Danet et Sophie Ferrucci, « L’affaire Papin : le procès fou d’une folie à deux », Nervure, vol. XIV, no 8, , p. 42-47.

- Francis Dupré, La « solution » du passage à l'acte : le double crime des sœurs Papin, Toulouse, Érès, coll. « Littoral. Fabrique du cas », , 266 p. (ISBN 2-86586-024-8, lire en ligne) ; La « solution » du passage à l'acte. Le double crime des sœurs Papin, précédé de « Les soeurs Papin étaient trois et n’ont jamais été “sœurs” » par Jean Allouch, Paris, éditions Beauchesne, 2021, (ISBN 9782701023281) [lire en ligne]

- Magali Fleury, « À propos d'un cas de violence criminelle : le double meurtre des sœurs Papin », Études psychothérapiques, vol. 9, , p. 93-100.

- Gérard Gourmel, L'ombre double : dits et non dits dans l'affaire Papin, Le Mans, Éditions Cénomane, , 255 p. (ISBN 2-905596-74-0).

- Paulette Houdyer, Le diable dans la peau, Paris, René Julliard, , 1re éd., 308 p.

- Max Kohn, « La recherche de la vérité dans un crime : les sœurs Papin », Recherches en psychanalyse, no 2 « Le crime », , p. 97-108 (ISBN 2-84795-044-3, lire en ligne).

- Jacques Lacan, « Motifs du crime paranoïaque : le crime des sœurs Papin », Minotaure, nos 3-4, , p. 25-28.

- Marie-Magdeleine Lessana, Entre mère et fille : un ravage, Paris, Pauvert, , 413 p. (ISBN 2-720-21385-3)

- Véronique Lesueur-Chalmet, Femmes et criminelles : des sœurs Papin à Simone Weber, une histoire sanglante des faits divers, Paris, Le Pré aux clercs, , 144 p. (ISBN 2-84228-125-X, présentation en ligne)

- Julia Minkowski, Par delà l'attente, JC Lattès, 2022.

- P.-C. Racamier, « Troubles de la sémantique », in Encycl. Med. Chir., Paris, Psychiatrie, 37130 C10, 1-7, 1955.

- Yves Roumajon, « De J. Genet à J. Lacan : le double crime des sœurs Papin », L'Information psychiatrique, vol. 63, no 7, , p. 869-874 (ISSN 0020-0204).

- Denis Tiberghien, « Pierre Schützenberger (1888–1973) : un aliéniste, expert dans l'affaire des sœurs Papin (Partie I) », Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, vol. 176, no 1, , p. 103-114 (DOI 10.1016/j.amp.2017.10.008).

- Denis Tiberghien, « Pierre Schützenberger (1888–1973) : un aliéniste, expert dans l'affaire des sœurs Papin (Partie II) », Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, vol. 176, no 3, , p. 310-323 (DOI 10.1016/j.amp.2017.10.009).

- G. Vialet-Bine et A. Coriat, Les sœurs Papin ou la folie à deux, Séminaires psychanalytiques de Paris, Enseignement de 7 grands cas de psychanalyse, 1995.

Articles connexes

Liens externes

- François Danet et Sophie Ferrucci, « L'affaire Papin travestie (tribune) », Libération, (lire en ligne).