Accordage

L'accordage, ou l'accord[1], est l'action d'accorder un instrument de musique, c'est-à-dire son réglage pour en obtenir les notes désirées[2]. L'accord se fait par la modification de la tension d'une corde ou d'une membrane, de la longueur d'un tuyau (par exemple en tirant sur le barillet d'une clarinette ...), etc. Selon l'instrument concerné, celui-ci peut être effectué par le musicien lui-même (guitare, flûte, hautbois, clavecin, harpe…) ou par un spécialiste, appelé par exemple « accordeur » pour le piano ou « harmoniste » pour l'orgue. L'accordage d'un instrument se fait soit à l'oreille, soit à l'aide d'un diapason ou d'un accordeur, et peut s'étendre d'un instrument seul à tout un ensemble.

Étymologiquement, l'accord est le résultat, et l'accordage est l'action de construire cet accord.

L'action qui réalise l'accord d'un instrument a deux synonymes en français : « accordage » et « accordement »[3].

La réalisation de l'accord se fait selon un système d'accord (ou tempérament).

Référence

L'accord peut être réalisé en référence à une « fréquence étalon », par exemple le la du diapason. Il serait plus juste de parler du la « d'un » diapason, puisque, si actuellement la fréquence de celui-ci est conventionnellement fixée à 440 Hz, par le passé le diapason n'était pas fixé, ou seulement en un lieu précis : il en résulte que certaines œuvres de musique ancienne et certains instruments peuvent préférer l'emploi d'un diapason différent.

L'accord des instruments à sons fixes se conforme selon le type de musique, l'époque, le lieu, à un système d'accord spécifique.

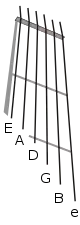

Accordage d'un violon

Les cordes d'un violon, de la plus grave à la plus aiguë, sont accordées à la quinte de la manière suivante : sol, ré, la et mi. Écouter les cordes à vide ; écouter comment on accorde un violon désaccordé. On peut cependant accorder le violon autrement pour obtenir un effet, la scordatura par exemple.

Accordage d'un alto

Les cordes d'un alto, de la plus grave à la plus aiguë, sont accordées à la quinte de la manière suivante : do, sol, ré et la. À noter que les cordes sol, ré et la sont les mêmes que celles du violon

Accordage d'un violoncelle

Les cordes d'un violoncelle, de la plus grave à la plus aiguë, sont accordées à la quinte de la même manière qu'un alto mais une octave plus bas : do, sol, ré et la.

Accordage d'une contrebasse

Les cordes d'une contrebasse, de la plus grave à la plus aiguë, sont accordées de la manière suivante : mi, la, ré et sol.

Accordage d'une basse

Les cordes d'un basse électrique, de la plus grave à la plus aiguë, sont accordées le plus souvent en mi standard : mi, la, ré et sol. Il s'agit du même accordage que la contrebasse vu précédemment et que la guitare sans les 5e et 6e cordes quand celle-ci est en mi standard.

Il existe d'autres formes d'accordage notamment en mi bémol standard ou drop D par exemple.

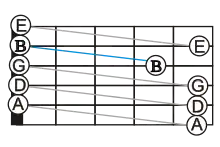

Accordage d'une guitare

Accordage standard

L'accordage standard d'une guitare à six cordes, de la plus grave à la plus aiguë (de 6 à 1), est : Mi La Ré Sol Si Mi (E A D G B E). Les cordes consécutives d'une guitare sont donc accordées à la quarte juste (deux tons et un demi-ton diatonique) à l'exception de l'écart entre la 3e et la 2e corde où c'est une tierce majeure (deux tons).

| Corde | Note | Notation anglophone | Fréquence |

|---|---|---|---|

| 1 (la plus fine) | Mi 3 | E 4 | 329,6 Hz |

| 2 | Si 2 | B 3 | 246,9 Hz |

| 3 | Sol 2 | G 3 | 196 Hz |

| 4 | Ré 2 | D 3 | 146,8 Hz |

| 5 | La 1 | A 2 | 110,0 Hz |

| 6 (la plus grosse) | Mi 1 | E 2 | 82,4 Hz |

En pratique, pour obtenir une guitare dont les cordes sont accordées les unes par rapport aux autres, il faut que :

- la note donnée par la corde 6 en appuyant sur la 5e case soit égale à la note donnée par la corde 5

- la note donnée par la corde 5 en appuyant sur la 5e case soit égale à la note donnée par la corde 4

- la note donnée par la corde 4 en appuyant sur la 5e case soit égale à la note donnée par la corde 3

- la note donnée par la corde 3 en appuyant sur la 4e case soit égale à la note donnée par la corde 2

- la note donnée par la corde 2 en appuyant sur la 5e case soit égale à la note donnée par la corde 1

Un autre moyen d'accordage particulièrement efficace sur guitare électrique consiste à faire sonner les harmoniques. On accorde premièrement la corde de La (5e) à l'aide d'un diapason ou accordeur.

- Puis on fait résonner la corde de La en plaçant le doigt sur la corde (sans appuyer) au-dessus de la 7e frette (et non 7e case), ce qui fait résonner sa troisième harmonique (Mi). On fait ensuite résonner (immédiatement après, on doit encore entendre la première harmonique) la corde de Mi (la corde au-dessus) au-dessus de la 5e frette, ce qui fait résonner sa quatrième harmonique (Mi). On tourne ensuite la mécanique de la corde « désaccordée » (ici par exemple la corde de Mi) jusqu'à obtenir l'unisson parfait entre ces deux harmoniques, sans « vibrations » (battements).

- On recommence ensuite sur la corde en dessous (Ré) qu'on accorde avec la corde de La (doigt au-dessus de la 5e case sur la corde de La et au-dessus de la 7e case sur la corde de Ré), et ainsi de suite de quarte en quarte.

- Pour accorder la corde de Si, une tierce au-dessus du Sol, cette technique ne fonctionne pas. Il faut accorder le Mi aigu sur la quatrième harmonique du Mi grave (5e frette), puis accorder la corde du Si par rapport au Mi aigu.

| Fichier audio | |

| écouter les cordes à vide (fichier midi) | |

Des difficultés à utiliser ces médias ? | |

|---|---|

Pour une explication plus détaillée, voir sur wikibooks : Accorder sa guitare

Accordages alternatifs

La guitare se prête particulièrement à la pratique de la scordatura, courante déjà dans la musique pour luth, et qui présente notamment l'intérêt de faciliter l'usage des cordes à vide, qui peuvent alors constituer un accord ouvert.

- scordature

- All fourths tuning ou l'accordage en quartes : E A D G C F / Mi La Ré Sol Do Fa

Dans cet accordage, l'intervalle entre la note d'une corde à vide et la suivante est toujours le même, la quarte juste (2 tons et demi). Il est simple à obtenir à partir de l'accordage standard : le Si aigu monte en do (1 demi ton) et le Mi aigu monte en Fa (1 demi ton). Cet accordage permet de retrouver tous les "schémas" visuels partout sur le manche. - All fifths tuning ou l'accordage en quintes : C2-G2-D3-A3-E4-B4 / Do Sol Ré La Mi Si Hypothèse théorique calquée sur l'accordage du violon, offrant, entre autres avantages, une plage plus étendue que les autres accordages à nombre de cordes identique. Il nécessite des cordes extrêmes spéciales, la Mi grave habituelle devenant trop molle quand elle est détendue vers le Do, et la Mi aiguë ne supportant pas la tension nécessaire à la pousser en Si.

- NST (New Standard Tuning) : C2-G2-D3-A3-E4-G / Do Sol Ré La Mi Sol Cet accordage pragmatique inventé par Robert Fripp en , adapté du All fifth tuning en ceci que le Si est remplacé par une corde de Sol à cause de la tension extrême appliquée sur cette corde, conduisant à sa rupture prématurée. En 2012 Fripp a proposé l'utilisation d'une corde de La de 7/1000 de pouces au lieu du Sol pour se rapprocher du All fifth tuning idéal, et suggéré d'appeler cette nouvelle approche le NST 1.2.

- Open E : E B E G# B E / Mi Si Mi Sol# Si Mi

Cet accord, utilisé principalement dans le folk et le blues américain, présente l'avantage de permettre le jeu des basses alternées à l'octave, soit à vide, soit en barré soit avec un bottleneck - Open G : (D) G D G B D / (Ré) Sol Ré Sol Si Ré

Cet accordage a été rendu célèbre par Keith Richards (voir Open G), aussi bien en acoustique sur ses Martin qu'en électrique sur ses Telecaster. Il est quelquefois joué sans la 6e corde ; on raconte que Keith Richards, jouant en concert avec un accordage normal et ayant cassé sa corde de Mi grave, descendit d'un ton sa corde de La et sa corde de Mi pour jouer en Sol majeur sur 5 cordes. Il trouva alors son "son" légendaire. - Drop D :D A D G B E / Ré La Ré Sol Si Mi

Cet accordage consiste à descendre la corde la plus grave d'un ton (Mi → Ré). Très répandu dans les groupes de rock et de metal, il permet de jouer un accord de quinte sur les trois cordes graves avec un seul doigt (on parle de jouer en barré) ce qui permet entre autres d'enchainer plus rapidement les accords. Parmi les nombreux exemples, on peut citer : Rammstein, System of a Down, Rage Against the Machine, Linkin Park, … - Drop C : C G C F A D / Do Sol Do Fa La Ré

C'est l'accordage Drop D où les cordes de La Ré Sol Si Mi est un ton plus grave. La grosse corde, quant à elle, est 2 tons plus bas. La tension des cordes étant faible, il est conseillé d'utiliser des cordes plus épaisses. Dans la continuité, on trouvera le Drop B, encore plus grave. Le drop C est utilisé généralement par les groupes de metal comme Godsmack, Bullet for My Valentine et Disturbed - 1/2 step down ou Eb (accordage en Mi bémol) : Eb Ab Db Gb Bb Eb / Mi b La b Ré b Sol b La b Si b où chaque corde est accordée un demi ton en dessous du Mi Standard.

- All fourths tuning ou l'accordage en quartes : E A D G C F / Mi La Ré Sol Do Fa

Cependant, les musiciens désigneront les notes comme si l'accordage était standard. On peut l'utiliser pour plusieurs raisons : avoir un son plus lourd, être plus facilement en harmonie avec la tessiture du chanteur ou des cuivres (souvent en Si bémol ou Mi bémol). Exemples : Black Sabbath, Slayer, Motörhead

- full step down ou D (accordage en Ré) : D G C F A D / Ré Sol Do Fa La Ré où chaque corde est accordée un ton en dessous du Mi Standard.

- C Standard ou C (accordage en Do): C F Bb Eb G C / Do Fa Si b Mi b Sol Do où chaque corde est accordée deux tons en dessous du Mi Standard.

- Accordage Baryton ou B (accordage en Si): B E A D F# B / Si Mi La Ré Fa# Si où chaque corde est accordée deux tons et demi en dessous du Mi Standard. Accordage proposé pour la Fender VG Stratocaster sortie au printemps 2007.

- Fa# en 8 cordes : F# B E A D G B E / Fa# Si Mi La Ré Sol Si Mi

Accordage pour guitares 8 cordes dont les tirants de cordes sont très gros pouvant aller jusqu'à 0,72 de diamètre pour la corde de Fa#. L'accordage utilisé entre autres par le groupe Meshuggah est F Bb Eb Ab Db Gb Bb Eb. - À titre de curiosité, et pour donner un aperçu des possibilités offertes par la scordatura on peut citer deux accordages originaux utilisés par le guitariste Owoo Mahaoia :

- Accord "Dagdee" (utilisé dans John Dagdee's Ad et Metamorphoseis): E E D G A D / Mi Mi Ré Sol La Ré

- E F G# A D E / Mi Fa Sol# La Ré Mi (utilisé dans la pièce Bhagavad Gîtâ)

- Accords ouverts

- Ré majeur ou "Vastopol" : D A D F# A D / Ré La Ré Fa# La Ré

Très utilisé dans le blues, particulièrement lorsqu'il est joué au bottleneck. - Ré mineur : D A D F A D / Ré La Ré Fa La Ré

- DADGAD : D A D G A D / Ré, La, Ré, Sol, La, Ré

- Ré majeur ou "Vastopol" : D A D F# A D / Ré La Ré Fa# La Ré

Cet accordage est majoritairement utilisé dans les musiques à consonance celtique (musique bretonne, musique irlandaise) et parfois aussi pour une certaine consonance orientale/indienne (écouter le morceau Kashmir de Led Zeppelin (Physical Graffiti, 1975)). Sur le morceau The End des Doors, Robbie Krieger est accordé ainsi.

- sol majeur: D G D G B D / Ré Sol Ré Sol Si Ré

- sol mineur: D G D G Bb D / Ré Sol Ré Sol Sib Ré

Les accords de sol majeur et sol mineur, similaires à ceux du banjo sont appréciés de guitaristes tels que John Renbourn, et conviennent particulièrement à la musique dite "celtique". - Open C : C G C G C E / Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi

Cet accordage est utilisé principalement dans le blues, le rock et le métal, un de ces avantages est de simplifier l'utilisation de Power Chords comme avec un accordage en Drop D, mais en allant encore plus loin, en posant un doigt et en jouant toutes les cordes on a un accord complet (un Do Majeur avec les cordes à vide), ce qui peut être pratique pour le jeu utilisant un Bottleneck. Cet accordage, initiés par des guitaristes acoustiques contemporains comme John Fahey ou Leo Kottke, est utilisé par de nombreux musiciens, comme Ben Harper, Jimmy Page, John Butler, Devin Townsend, et beaucoup de groupes ne composent quasiment qu'avec cet accordage comme King's X ou Skindred. - Les guitares à sept cordes comportent une corde plus grave, souvent accordée en Si, ce qui donne B E A D G B E / Si Mi La Ré Sol Si Mi.

Cet accordage a l'avantage de permettre les riffs très graves - souvent utilisés dans le Death metal - sans modifier la disposition des cordes et conserver ainsi les schémas de gammes usuelles. Parmi les utilisateurs de ces guitares on peut citer Steve Vai, Brian Welch et James Shaffer de Korn, Joe Satriani et Dino Cazares de Fear Factory.

Accordage d'une basse

L'accordage standard d'une basse quatre cordes, de la plus grave à la plus aiguë, est : Mi La Ré Sol (E A D G). Cet accordage est très répandu dans tous les styles de musique. Tout comme pour la guitare, il existe des alternatives :

- Accordage en Mi bémol, où toutes les cordes sont un demi-ton plus bas : Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol (Eb Ab Db Gb).

- 'Dropped D', où la corde la plus grave est en Ré au lieu du Mi standard : Ré La Ré Sol (D A D G). Tout comme l'équivalent à la guitare, il permet d'atteindre deux demi-tons plus graves, et forme aussi un accord de quintes naturellement sur les trois premières cordes.

Les basses à cinq cordes comportent une corde plus grave, souvent accordée en Si grave : Si Mi La Ré Sol (B E A D G). Parmi les utilisateurs de basses cinq cordes, on peut citer Robert Trujillo actuel bassiste de Metallica, Fieldy de Korn, Jason Newsted de Voivod et Nathan East de Fourplay.

Les basses à six cordes comportent une corde plus aiguë, souvent accordée en Do : Si Mi La Ré Sol Do (B E A D G C), ce qui diffère avec l'accordage d'une guitare, où la corde équivalente (plus aiguë que le Sol) est accordée en Si (le fait de l'accorder en Do permet de garder un écart constant de quarte entre deux cordes, alors que l'accorder en Si crée une rupture, avec un écart de tierce majeure entre le Sol et le Si). Parmi les adeptes de la basse à six cordes, on peut citer John Myung de Dream Theater, Anthony Jackson et John Patitucci.

Accordage d'un banjo

Le banjo 5 cordes

Le banjo 5 cordes s'accorde sur le principe de l'Accordage ouvert. La spécificité de ce type de banjo est que la corde la « plus haute sur le manche » est la plus aiguë. Voici trois exemples d'accordages du banjo 5 cordes :

- Sol : Sol3, Ré2, Sol2, Si2, Ré3 (gDGBD), cet accordage est fréquemment rencontré dans le style bluegrass

- Do : Sol3 Do2 Sol2 Si2 Ré3

- Sol modal : Sol3 Ré2 Sol2 Do3 Ré3

Le banjo ténor

Le banjo ténor ne compte que 4 cordes, accordées do2, sol2, ré3, la3 comme l'alto (cordes frottées). On trouve également, chez les banjoïstes irlandais ou écossais l'accordage sol, ré, la, mi, soit une quinte plus haut (comme le violon) dans le cas du banjoline — de la taille d'une mandoline —, soit une quarte plus bas.

Accordage d'un piano

Accorder un piano est une opération difficile et nécessite l'intervention d'un accordeur professionnel. L'emploi d'accordeurs simples ne permet pas l'obtention d'un accord correct au piano en raison des distorsions provoquées par l'inharmonicité des cordes. De ce fait incontournable, les fréquences théoriques d'un tempérament quelconque ne peuvent y être appliquées sous peine de vitesses de battements d'intervalles du tempérament choisi non respectées, lesquelles sont les seules vraiment perçues par l'oreille humaine qui ne tient aucun compte des fréquences isolées des sons fondamentaux (1ers partiels) pour analyser la hauteur et la couleur d'un son musical.

Devant ces constats, au fil des décennies les accordeurs et facteurs de piano ont élaboré dans le secret des ateliers, un certain nombre de stratégies acoustiques pour combattre et contourner les effets perturbateurs de l'inharmonicité sur les vitesses de battement des intervalles; lesquels ne présentent pas les rapidités calculées et ceci d'autant plus lorsque les longueurs de cordes sont réduites (cas des petits pianos droits).

De plus une grande expérience par rapport aux réactions des cordes à la rotation des chevilles, très variables en fonction de l'âge et de la facture du piano, est nécessaire pour obtenir une bonne stabilité de l'accord.

Pour la réalisation de la partition, cellule essentielle, clef de voûte de l'accord de tout instrument à sons fixes (piano, orgue, clavecin, accordéon, harmonium, etc.), l'écoute et la comparaison des battements d'intervalles de quintes, quartes, tierces, sixtes accordés dans un certain ordre indiqué par l'expérience, combinées à certaines pratiques personnelles (lesquelles n'ont pas forcément cours de façon homogène au sein de l'ensemble des ateliers ou usines de facteur de pianos), permettent aux accordeurs expérimentés d'arriver à un calibrage très sûr, sans le moindre appareillage ni logiciel d'accord, des hauteurs de notes constituant la gamme.

Le piano est, dans la majorité des cas, accordé au tempérament égal. Mais, comme énoncé en début de ce paragraphe, il s'agit de la version acoustique de ce tempérament et non de la version fréquentielle lesquelles divergent plus ou moins considérablement en présence d'inharmonicité. En effet toute mesure de fréquences effectuée sur un piano, après son accord par un technicien expérimenté, montrera des décalages en regard des fréquences calculées de ce tempérament ce qui est strictement normal dès qu'on tient compte des effets, pris au sens large, de l'inharmonicité des cordes. De plus des phénomènes d'influence des chevalets et de la table d'harmonie, viennent modifier les fréquences produites, principalement dans la tessiture grave du piano. Ce qui explique de nombreuses divergences de vue, à la suite de ces mesures, quant à la réalisation réelle du tempérament égal au piano.

Comment accorder un piano (cf [PIE]) :

Une Quinte a un rapport de Fréquence de 3/2. Ainsi, le second Harmonique du sol a la même Fréquence 3f que le troisième Harmonique du do de Fréquence Fondamentale f. Si do et sol sont un peu désaccordés, ces Harmoniques produiront un Battement audible quand les deux Notes seront jouées ensemble. En accordant le sol pour faire disparaître le Battement avec le do, on s'assure que la Fréquence Fondamentale du sol est exactement 3/2 de celle du do, soit une Quinte parfaite. Les autres Notes peuvent être, elles aussi, accordées de cette façon.

Autre rapport intéressant : une Quarte a un rapport de Fréquence de 4/3. Ainsi, le troisième Harmonique du fa devrait avoir la même Fréquence 4f que le quatrième Harmonique du do (qui est le do situé deux Octaves au-dessus du premier do).

Les accordeurs de piano ont une méthode systématique : - Ils accordent d'abord les Intervalles à l'intérieur d'une même Octave pour obtenir un nombre fixé de Battements par seconde conduisant à la Gamme tempérée. - Une fois que ces douze Notes sont accordées, ils accordent ensuite toutes les autres par la méthode des Octaves, sans Battements. Toute Note du piano prise isolément a en effet son second Harmonique 2f situé une Octave plus haute que le son Fondamental f de la Note. Pour chaque Octave, ils écoutent alors les Battements entre le second Harmonique de la Note du bas et la Fondamentale de la Note du haut. Quand le Battement disparaît, l'Octave est juste.

À noter que les pianos sont souvent accordés avec des Octaves élargies, parfois en raison de la raideur des cordes qui s'ajoute à l'effet de tension, parfois parce que le pianiste préfère le Timbre plus brillant qui en résulte.

Autres instruments à cordes

- la mandoline : Sol Ré La Mi

- le dulcimer : Ré La (bourdons) Ré Ré (chanterelles)

- le ukulélé : Sol Do Mi La

Il s'agit là des accordages les plus couramment rencontrés.

Accordage des percussions

Certaines percussions comme les timbales peuvent s'accorder, suivant la tonalité souhaitée. Par extension, le réglage de la tension des peaux d'un tambour, est appelé accordage, même si ce réglage se base sur des considérations peu précises quant aux fréquences.

Accordage des instruments à vent à trous latéraux

Les instruments à vent à trous latéraux disposent de caractéristiques mécaniques indéformables comme la longueur du tube, la forme de la perce, la disposition, le diamètre et la forme des trous, le matériau (essence de bois, métal) qui sont figées à la conception pour un diapason donné. L'écartement des trous latéraux dépend du diapason.

« En toute rigueur, la clarinette (comme les autres instruments à trous latéraux : flûte, hautbois, saxophone, basson) ne s'accorde pas, elle doit être jouée dans le diapason où on l'a construite. »

— Ernest Ferron[4]

Sur une clarinette droite, le bec et le corps du haut sont enfoncés jusqu'en butée en position nominale. Pour accorder, il faut tirer sur le barillet au niveau du corps, ce qui conduit à baisser le diapason. Autrement, il faut changer le barillet en place pour un modèle plus court. Les trous du haut sont les plus affectés par cette opération d'accordage; le registre du chalumeau est également plus affecté que celui du clairon et l'instrument perd de son homogénéité

Les instruments à vent de la famille des bois de l'orchestre symphonique sont généralement construits au diapason 440 Hz pour le marché nord-américain et au diapason 442 Hz pour le marché européen.

L'instrumentiste est donc invité à choisir le modèle qui convient à sa pratique.

Beaucoup d'instruments à vent fabriqués avant la première guerre mondiale, comme les clarinettes système Albert par Eugène Albert ont été établis pour un diapason très haut : la3 à 452 Hz (Albert High pitch ou HP), ce qui signifie qu'après la Première Guerre mondiale, peu de clarinettistes professionnels ont joué ces modèles. Le diapason à 440 Hz est appelé en anglais : Low pitch (ou LP).

Notes et références

- Silvio Riolfo Marengo (dir.), L’encyclopédie de la Musique, Le Livre de poche, coll. « Pochothèque », , 1143 p. (ISBN 978-2-253-13035-2)). Cet ouvrage ne connaît que le second terme, ainsi que le Larousse en ligne.

- Abromont 2001, p. 26

- Asselin 2000, p. 183.

- Ferron 1992, p. 25.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- L'accordeur de guitare - Logiciel pour l'accordage standard

- Comment accorder sa guitare avec un accordeur en ligne ? - Guide pour accorder sa guitare avec un accordeur en ligne

- Comment accorder sa guitare avec un accordeur ? - Méthode pour accorder sa guitare

- Accordeur multi-instrument - Logiciel pour instruments à cordes et open-tunings (gratuit pour les lecteurs de Wikipedia qui en feront la demande)

Bibliographie

- Claude Abromont et Eugène de Montalembert, Guide de la théorie de la musique, Librairie Arthème Fayard et Éditions Henry Lemoine, coll. « Les indispensables de la musique », , 608 p. [détail des éditions] (ISBN 978-2-213-60977-5)

- Pierre-Yves Asselin, Musique et tempérament, Éditions JOBERT, , 236 p. (ISBN 2-905335-00-9)

- John R. Pierce, Le son musical - Musique, acoustique et informatique, Pour la Science, Diffusion Belin, 1984, (ISBN 2-902918-35-6)