Abbaye de Sorèze

L'abbaye de Sorèze est une ancienne abbaye bénédictine située à Sorèze, dans le département du Tarn. Elle est devenue un lieu d'enseignement novateur : collège, puis école royale militaire et repris comme collège par les dominicains sous la direction de Henri Lacordaire. Depuis 2015, elle abrite le musée de la tapisserie Dom Robert, le musée de l'abbaye-école ainsi qu'un hôtel.

| Type | |

|---|---|

| Destination actuelle |

musée, hôtel |

| Patrimonialité | |

| Site web |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune |

| Coordonnées |

43° 27′ 07″ N, 2° 04′ 06″ E |

|---|

Localisation

L'abbaye est située dans le département français du Tarn, sur la commune de Sorèze.

Elle est implantée au nord de la montagne Noire, sur un site marécageux sur la rive du Sor[1].

Historique

L'abbaye (IXe siècle-1790)

L'abbaye Sainte-Marie -de-la-Sagne, installée au début du IXe siècle, probablement dans un site inculte comme le montre son qualificatif de la sagne qui se traduit par des marécages. L'abbaye était placée au pied du castrum de Verdun (Virdiminus ou Verdinius) qui est devenu le village fortifié d'origine, Berniquaut (Brunichellis), situé au-dessus de Sorèze au XIIe siècle. Ce village était une co-seigneurie possédée au début du XIIe siècle par la famille de Trencavel et l'abbé de Sorèze. En 1141, ils le donnent au seigneur de Roquefort. Ce village a été progressivement abandonné. La première mention d'une maison près de l'abbaye date de 1057. La première mention de l'église paroissiale Saint-Martin date de 1120[3].

L'origine de l'abbaye est discutée car aucun acte d'origine n'est parvenu. L'acte de fondation n'est connu que par un vidimus datant de 1391 signé d'un viguier de Toulouse[4]. Une retranscription est donnée dans le livre de Jean Antoine Clos[5] précisant que le roi Pépin, pour l'amour de Dieu et le remède de son âme, fonde un monastère dans le diocèse de Toulouse dédié à la Vierge Marie, au pied d'une place forte appelée Verdinius, près du ruisseau du Sor. Cet acte a été donné le 7 des calendes de septembre, la seconde année, grâce au Christ, de Sire Pépin, roi, indiction septième au palais d'Aix-la-Chapelle. Certains ont attribué la fondation de l'abbaye à Pépin le Bref, en 754, d'autres à Pépin Ier, roi d'Aquitaine en 817. Les historiens bénédictins dom Claude Devic et dom Joseph Vaissète ont écrit dans l'Histoire générale du Languedoc qu'il n'était pas aisé de préciser l'époque de fondation de l'abbaye[6]. Le seul acte authentique citant l'abbaye de Sorèze est le capitulaire du de l'empereur Louis le Pieux plaçant l'abbaye parmi les abbayes de troisième classe ne devant que des prières pour la prospérité de l'empereur et le bonheur de l'État[7].

L'abbaye a peut-être été fondée par l'ordre des Bénédictins en 754 sous Pépin le Bref qui leur en confia la gestion[8]. Il s'ensuit alors un travail en matière de développement agricole et de construction de la part des moines, qui a rendu attractif le village pour les habitants de la région. Le nom de la ville de Sorèze vient du latin « Suricinum », qui signifie Le petit Sor.

Abritant des richesses, l'abbaye a connu plusieurs assauts[8] et pillages comme l'attaque des Normands commandée par Pépin II d'Aquitaine, probablement en 864, ne laissant derrière chaque pillage que des ruines et des cendres. L'abbé Walafride a reconstruit l'abbaye en 903[9].

La ville de Sorèze est prise par les protestants le , puis de nouveau . Ils font de la ville leur place-forte, détruisant entièrement l'abbaye et ne laissant de l'église paroissiale Saint-Martin que l'abside et le clocher qui le surmonte.

À partir de 1638 commence l'ultime reconstruction de l'abbatiale Notre-Dame-de-la-Paix grâce aux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur[8] venus de Paris pour la reconstruction qui durera quatre ans. Les bâtiments de l'abbaye actuels, en dehors de l'église qui a été démolie avant 1859, ont été reconstruits en 1778-1781 pour la basse-cour, en 1782-1783 pour les bâtiments autour de la cour d'honneur, et vers 1785 pour le cloître.

Le collège (1682-1776)

Elle devient un collège en 1682 et de profonds remaniements sont effectués, remplaçant les bâtiments d'époque.

L'école royale militaire (1776-1793)

La qualité de l'enseignement est telle que Louis XVI en fait une école militaire en 1776[2]. Les jeunes nobles sont éduqués avec discipline sur le plan culturel et physique, pour en faire des gentilshommes accomplis[1].

Le collège de 1793 à 1991

_-_Jean_Jalabert_Inv.893.2.433.jpg.webp)

L'école devient privée à la suppression des écoles royales militaires[10] en 1793. Les dominicains reprennent l'école en 1854 sous la direction d'Henri Lacordaire. Malgré la volonté d'un groupe de personnes habitant la région[8], la structure ferme en 1991[1], mais laisse un véritable héritage culturel qui est encore visible de nos jours.

L'abbaye-école de Sorèze

Depuis , l'abbaye abrite le musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle, le musée de l'abbaye-école ainsi qu'un hôtel dans les anciens bâtiments de l'abbaye construits à la fin du XVIIIe siècle.

Protection

L'ensemble des bâtiments sauf deux bâtiments modernes, le parc avec ses statues, le sol des cours sont classés au titre des monuments historiques le [11].

Elle a obtenu en 2013, le label Maisons des Illustres en hommage à Henri Lacordaire.

Architecture

Les bâtiments sont de style classique en pierre de taille. Les façades régulières entourent des cours intérieures, vestiges de l'organisation monacale du XVIIe siècle[11].

Les travaux d'aménagement et agrandissement des XVIIIe siècle et XIXe siècle ne modifient pas le style architectural, gardant une homogénéité de style.

Liste des abbés de Sorèze

Liste des abbés de Sorèze dressée à la fin du XVIIe siècle par le bénédictin dom Étienne Dieulaura dans un manuscrit intitulé Sinopsis rerum memorabilium abbatiæ beatæ Mariæ olim de Sanha, loci de Soricinio, diocœsis Vaurensis (Des choses mémorables de l’Abbaye Sainte Marie de la Sagne, au lieu de Sorèze, dans le diocèse de Lavaur)[12]. Il y a 49 abbés jusqu'en 1638 d'après la liste donnée dans Histoire générale du Languedoc[13].

- Bertrand, en 817,

- Walfred, en 843,

- Romald, en 850.

Il n'y a pas d'abbé connu jusqu'en 903. L'abbaye a été détruite par les Vikings alliés à Pépin II d'Aquitaine, probablement en 864 au cours de leur incursion jusqu'à Toulouse.

- Walafride, en 903, qui fait reconstruire l'abbaye[14],

- Dacbert (ou Dorbertus), originaire d'Agde, il assiste au Concile d'Ausède, le [15]. I

- Reynald, en 970,

- Seniorellus ou Senoriel, en 1024

- Pierre Ier, 1057-1061.

L'abbaye est affiliée en 1062 à l’abbaye Saint-Victor de Marseille[16].

- Raymond Ier, 1071-1093. Il a été élu après une vacance de dix ans.

- Pierre II, en 1093, quand il reçoit de Géraud de Roquefort et son frère Aymeri la restitution de dîmes de l'abbaye.

- Arnaud Ier de Villaborais, il signe en 1128 l'acte de soumission de l'abbaye à l'abbaye Saint-Pierre de Moissac en présence de l'évêque de Toulouse pour rétablir la régularité dans l'abbaye qui avait été sécularisée. Il meurt le .

- Arnaud Ier de Villaborais, 1132-1153

- Guillaume Ier, il meurt le ,

- Bernard Ier de Saint-Michel, 1160-1187,

- Bertrand II de Pierrelade, 1192-1224[15]. Du fait de son grand âge, Conrad, légat du pape, lui a donné un coadjuteur pour gérer le temporel de l'abbaye[17].

- Isarn-Armand, 1225-1230,

- Pierre III de Pierrelade ou de Roquefort, prieur en 1237, abbé en 1240, 1251,

- Pierre IV de Goust, 1251-1262, puis élu abbé de La Grasse,

- Bertrand III de Saint Genest, 1263-1267,

- Arnaud II de Montaigu, 1267-1277. L'abbaye prend le nom de Notre-Dame de la Paix en 1273[15],

- Arnaud III, 1277-1289,

- Aymeric de Roquefort, 1289-1291,

- Pierre V Philippe d'Auriac, 1291-1313. Il a contribué à la guerre de Flandre.

- Aymeri II de Roquefort, 1313-1327. Il donne en 1327 250 florins d'or pour sa part dans les contributions du clergé.

- Raymond II de Solignac, 1330-1340. Il a conclu un accord avec les consuls de Sorèze en 1330. Il est mort le .

- Jouffroi ou Godefroi, qualifié de fidèle conseiller des rois Philippe VI de Valois et Jean le Bon. Il est mort le .

- Philippe Crolle, 1365-1390. Il assiste au concile de Lavaur en 1368. La ville de Sorèze est occupée par les Grandes compagnies en 1377. La ville est saccagée mais l'abbaye est épargnée.

- Jean Ier, 1390,

- Hugues de Goust, 1391-1409. Il est mort .

- Stoldus de Passis, ou Stod de Pazzi, originaire d'Avignon, nommé abbé de Sorèze par bulles du pape Jean XXIII datées du . Il est cité dans les actes jusqu'en 1426, 1435.

- Étienne, abbé en 1435,

- Jean II de Leyrac, prieur et chambrier, il succède à Étienne en 1435, confirmé par le pape Eugène IV, 1441.

- Gallard des Ondes (de Undis), originaire de Castres, 1443. Il meurt le .

- Jean III Duverdier, il succède à Gallard. Il oblige les habitants de Sorèze à payer la dîme en 1457. Il donne à ferme le moulin de Durfort en 1460, 1464.

- Louis Ier d'Albret, prieur de Pontons, évêque d'Aire, cardinal, mort le ,

- Richard de Longueil, abbé, évêque de Constance, 1465-1470,

- Pierre VI du Lion, protonotaire apostolique, 1470-1475, puis archevêque de Toulouse.

- Jean IV Jacques Duverger, religieux de Sorèze, 1475-1488,

- Béranger Albert, vicaire du précédent, 1488. Il a conservé ce siège pendant deux ans, mais à sa mort les religieux n'ont pas réussi à se mettre d'accord laissant le siège vacant jusqu'en 1493.

- Florent Galand, nommé en 1493, mort en 1509. Sous cet abbé, le maître maçon Gilabert Forgo est chargé de l'agrandissement de l'abbatiale. Il fait reconstruire la maison abbatiale. À sa mort, les religieux se sont partagés entre Pierre de Soulage, ouvrier, et Olivier, sacristain. Le roi et le pape ont choisi Pierre Raymond de Guert

- Pierre VII Raymond de Guerchy ou de Guert, évêque d'Alet choisi pr le roi en , 1509-1523. Il fait entièrement reconstruire l'abbatiale à partir de 1514 par les maîtres maçons Jacques Cabbalh et Étienne Carcenac.

- Jean V de Langeac, 1523-1529, premier abbé commendataire,

- Antoine Lascaris de Tende, 1535-1546, évêque de Riez, puis de Beauvais, puis de Limoges.

- Honoré d'Esparron, dit de Villeneuve, nommé par le roi, et Antoine de Tende, nommé par le pape. L'abbaye est administrée par un vicaire général. Il se démet en 1549 en faveur du suivant.

- le cardinal Odet de Châtillon, en 1549. S'étant converti au protestantisme, un marchand de Limoges est nommé économe de l'abbaye en 1564.

- le cardinal de Bourbon est abbé de Sorèze en 1565. Le syndic des religieux négocie un accord avec l'abbé un accord dit de "séparation de table" en 1565. Il se démet de l'abbaye peu après.

- le cardinal de Lorraine, succède au cardinal de Bourbon en 1570 jusqu'à sa mort en 1574, mais il ne peut jouir des revenus de l'abbaye à cause des troubles religieux. La ville de Sorèze est prise par les protestants en 1571, puis entre 1573 et 1580 où elle est transformée en place forte. L'abbaye est entièrement détruite.

- Vincent de Grazelles, élu en 1575 par les religieux qui se sont réfugiés à Montolieu.

- François Ier de Ferrals, 1590-1602, qui s'est arrangé avec les protestants pour se partager les revenus de l'abbaye. En 1601, les commissaires du roi ont fait rétablir l'office divin à Sorèze et restituer les biens aux religieux.

- N. Hurault de L'Hôpital, seigneur de Bu, nommé par le roi en 1606. Pendant son temps, l'office divin est célébré dans un souterrain par crainte des calvinistes.

- Guarin de Palarin, protégé par la reine Marguerite, nommé en 1610, jusqu'en 1631, a cherché à récupérer les biens aliénés de l'abbaye. Il est mort à Toulouse.

- Louis II François Mitte, fils de Melchior Mitte de Chevrières, comte de Miolans, marquis de Saint-Chamond. Il a mené plusieurs missions diplomatiques. Il s'est démis en 1636.

- Barthélemy de Robin, 1637-1656. Il est nommé par le roi Louis XIII le . Il est natif de Bourges et moine de l'abbaye mauriste Saint-Corneille de Compiègne. Il a adopté la réforme de Saint-Maur et a posé solennellement la première pierre de l'abbatiale le . L'église est terminée en un peu plus que quatre années. Sa bénédiction solennelle a eu lieu le . La partie gauche a été utilisée par la paroisse qui n'avait plus d'église et la partie droite était réservée aux moines. Il a fait démolir le temple qui avait été construit sur le site de l'ancienne église. La communauté des moines est rétablie le . Anselme Anteaume est nommé prieur claustral[18]. Il est mort le .

- François II de Rebé, nommé par le roi en 1656.

- Louis III Fouquet, évêque d'Agde, abbé commendataire entre 1656 et 1702[19]. Il a été un des bienfaiteurs du collège institué dans l'abbaye et dont l'inauguration a été faite le . Il est mort le .

- Le cardinal de La Trémoille, nommé par le roi le . Mort le .

- Henri de Rosset de Ceilhes de Recosel, nommé par le roi le . Il se démet en 1740.

- Charles François Denis d'Agay de Mion, est abbé commendataire en 1740.

- Jean VI Gabriel d'Agay de Mion, neveu de Charles-François, abbé en 1779, décédé en 1788, dernier abbé de Sorèze[20].

- Nationalisation des biens de l'Église le .

- Suppression des ordres religieux le .

- Départ de la majorité des moines bénédictins le . Dom François Ferlus, moine ayant prêté serment, devient le directeur de l'école.

Élèves illustres de l'École de Sorèze[21]

- Antoine François Andréossy, général de l'Empire, ambassadeur.

- Etienne Arago dramaturge et homme politique.

- Gabriel d'Arboussier, ministre de la Justice du Sénégal, directeur-adjoint de l'UNESCO.

- Hugues Aufray, auteur-compositeur-interprète, guitariste et sculpteur.

- Jean-Paul Auffray, scientifique,

- Armand Barbès militant politique, activiste révolutionnaire.

- Frédéric Bastiat, économiste libéral, député des Landes.

- Simón Bolívar, Libertador, général et fondateur de la République de Bolivie (hypothèses divergentes quant à son passage sur les bancs de cette École. Il figure néanmoins sur les listes d'élèves de 1795 à 1798).

- Alfred Bruyas, collectionneur, amateur d'art et mécène.

- Joseph Cachin, ingénieur.

- Louis Marie Maximilien de Caffarelli du Falga, général de la Révolution.

- Marie François Auguste de Caffarelli du Falga, général de l'Empirre, frère du précédent.

- Jean-Baptiste de Caffarelli du Falga, évêque, frère du précédent.

- Joseph de Caffarelli, vice-amiral, conseiller d'État, frère des précédents.

- Ange Jean Michel Bonaventure de Dax d'Axat, militaire et homme politique.

- Jean-François-Aimé Dejean, général de l'Empire, ministre, sénateur.

- Marie-Joseph-Alexandre Déodat de Séverac, compositeur de musique.

- Henri Ey, psychiatre

- Charles Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle, Maréchal de France.

- Cyprien Gaulon, imprimeur-lithographe

- Louis Auguste Victor de Ghaisne de Bourmont, Maréchal de France.

- Jean Joseph Ange d'Hautpoul, général de l'Empire.

- Raymond Lacave-Laplagne, Pair de France, avocat général à la Cour de Cassation.

- Henri Lacordaire, député, académicien, illustre Père Supérieur de l'École Militaire de Sorèze.

- Jean-François de La Pérouse, navigateur.

- Henri de La Rochejaquelein, généralissime de l'Armée catholique et royale de Vendée.

- Adolphe Marbot, général d'Empire.

- Marcellin Marbot, général d'Empire, frère du précédent.

- Jean Mistler, ministre, secrétaire perpétuel de l'Académie française.

- Claude Nougaro, auteur-compositeur-interprète et poète.

- Nubar Pacha, premier ministre égyptien.

- Joseph Saturnin de Peytes, contre-amiral.

- Henri-Amédée-Mercure de Turenne, Général de l'Empire.

Illustrations

_L'Abbaye-%C3%A9cole.JPG.webp) Façade classique de l'école royale militaire.

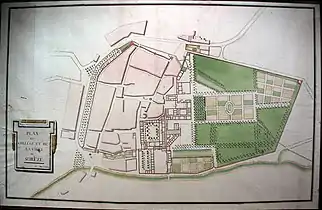

Façade classique de l'école royale militaire. Plan ancien de la ville et de l'abbaye de Sorèze.

Plan ancien de la ville et de l'abbaye de Sorèze. La salle des Illustres de l'école de Sorèze.

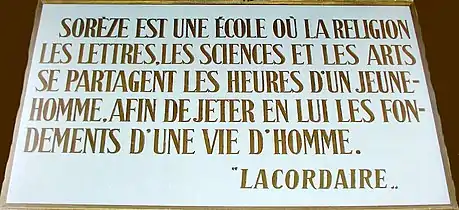

La salle des Illustres de l'école de Sorèze. Citation du Père Lacordaire dans la salle des Illustres de l'abbaye-école de Sorèze.

Citation du Père Lacordaire dans la salle des Illustres de l'abbaye-école de Sorèze. 18 rue Lacordaire avec la statue de Lacordaire

18 rue Lacordaire avec la statue de Lacordaire

Références

- « Visitez l'abbaye-école et traversez 13 siècles d'histoire », Site officiel de l'abbaye-école de Sorèze (consulté le )

- « Les visites culturelles », Site « ville-soreze.fr » de la ville de Sorèze (consulté le )

- Nelly Pousthomis-Dalle, « L'église paroissiale Saint-Martin de Sorèze (Tarn) », Archéologie du Midi Médiéval, no 5, , p. 119-129 (lire en ligne, consulté le )

- Marie-Odile Munier, Implantation du christianisme en Albigeois : l'apport des ordres monastiques et religieux (lire en ligne [PDF]), p. 39

- Jean Antoine Clos, Notice historique sur Soprèze et ses environs, (lire en ligne), p. 10-15

- Dom Claude Devic et Joseph Vaissette, Histoire générale de Languedoc, t. 2, Toulouse, J.-B. Paya propriétaire-éditeur, (lire en ligne), p. 183

- Abbé de Foy, Notice des Diplômes, des chartes et des actes relatifs à l'histoire de France, t. 1, Paris, Imprimerie royale, (lire en ligne), p. 318-320

- « SOREZE - ASSOCIATION SOREZIENNE : Histoire de l'Ecole », sur soreze.online.fr (consulté le )

- Dom Claude Devic et Joseph Vaissette, Histoire générale de Languedoc, t. 2, Toulouse, J.-B. Paya propriétaire-éditeur, (lire en ligne), p. 362

- Marie Jacob, « L’École royale militaire : un modèle selon l’Encyclopédie ? », Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, no 43, , p. 105–126 (ISSN 0769-0886, DOI 10.4000/rde.3552, lire en ligne, consulté le )

- « École », notice no PA00095646, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Sorèze », Revue historique, scientifique et littéraire du département du Tarn, vol. 2, 1878-1879, p. 192-194 (lire en ligne, consulté le )

- Dom Claude Devic et dom Joseph Vaissète, « Abbés de Sorèze », dans Histoire générale du Languedoc (lire en ligne), p. 510-514

- Jean Antoine Clos, Notice historique sur Sorèze et ses environs, p. 17-18

- « Les grandes dates de l'Abbaye et de l'École », sur Association Sorézienne (consulté le ).

- Abbé de Foy, Notice des Diplômes, des chartes et des actes relatifs à l'histoire de France, t. 1, Paris, Imprimerie royale, (lire en ligne), p. 558

- Notes de l'Histoire générale du Languedoc, p. 512.

- Père J. De Metz, « Le rétablissement de l'abbaye de Sorèze après les guerres de religion », Les Cahiers d'histoire de Revel, Société d'histoire de Revel-Saint-Ferréol, no 16, (lire en ligne, consulté le )

- « Fouquet (Louis) », sur www.chateauversailles-recherche-ressources.fr (consulté le )

- Il y a eu six abbés de Sorèze après Barthélemy de Robin jusqu'à Jean VI Gabriel d'Agy de Mion (Marie-Odile Munier, « L'implantation du christianisme en Albigeois : l'apport des ordres monastiques et religieux », dans Philippe Nélidoff (dir.), Foi, art et culture en pays Tarnais, Albi, Centre albigeois d’histoire du droit et des institutions, Presses du Centre universitaire Champollion, (ISBN 978-2-915699-97-5, lire en ligne), p. 40)

- « ASSOCIATION DES ANCIENS DE SOREZE-Anciens ayant leurs bustes » (consulté le ), « ASSOCIATION DES ANCIENS DE SOREZE-Anciens ayant fait carrière militaire » (consulté le ), « ASSOCIATION DES ANCIENS DE SOREZE-Anciens, notices indviduelles » (consulté le )

Annexes

Bibliographie

Par ordre chronologique de publication :

- Dom Michel Germain, Matériaux du Monasticon Gallicanum, ms. Latin 11821 « Regalis abbatia B. Mariæ de Soricinio »

- Jean Antoine Clos, Notice historique sur Soréze et ses environs, Toulouse, imprimerie de Bénichet Cadet, , 2e éd. (1re éd. 1822) (lire en ligne)

- Anacharsis Combes, Histoire de l'école de Sorèze,

- Auguste Galabert, L'Abbaye de Soréze,

- [Perroud 1910] Claude Perroud, « L'école de Sorèze pendant la Révolution », Revue des Pyrénées et de la France méridionale, Association pyrénéenne et de l'Union des sociétés savantes du Midi, t. 22, , p. 593-638 (lire en ligne)

- Roger Massio, « Les fils de Colons bigourdans de Saint-Domingue, élèves de l’École de Sorèze, au XVIIIe siècle », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 10, no 2, , p. 247-249 (lire en ligne, consulté le )

- Jacques Fabre de Massaguel, « L'école de Sorèze de 1758 au 19 fructidor an IV () », Cahiers de l'Association Marc Bloch de Toulouse. Études d'histoire méridionales, no 2,

- Jacques Fabre de Massaguel, « L'enseignement à l'École de Sorèze sous Louis XVI », Actes du Colloque international de Sorèze « Le règne de Louis XVI et la Guerre d'indépendance américaine », , p. 299-343

- Marie-Madeleine Compère et Dominique Julia, « 81- Sorèze, école militaire, collège de plein exercice », Les collèges français, 16e-18e siècles. Répertoire 1. France du Midi, Publications de l'Institut national de recherche pédagogique, no 10, , p. 608-622 (lire en ligne)

- Nelly Pousthomis-Dalle, « Les chapiteaux de type corinthien altéré de Sorèze (Tarn) », Archéologie du Midi Médiéval, no 2, , p. 71-80 (lire en ligne, consulté le )

- Nelly Pousthomis-Dalle, « L'abbaye et le collège de Sorèze aux XVIIe et XVIIIe siècles », Congrès archéologique de France. 140e session. Albigeois. 1982, Paris, Société française d'archéologie, , p. 438-459

- Nelly Pousthomis-Dalle, « Nouvelles sculptures romanes de Sorèze (Tarn) », Archéologie du Midi Médiéval, no 4, , p. 21-47 (lire en ligne, consulté le )

- Marcel Durliat, « Les sculptures romanes de Sorèze », Bulletin Monumental, t. 146, no 2, , p. 139-140 (lire en ligne, consulté le )

- Collectif, L'Abbaye-école de Sorèze. 12 siècles d'histoire et d'enseignement, 1, APAMP éditions (ISBN 978-2905564313)

- Conseil d'architecture d'urbaniste et de l'environnement du Tarn, Guide du patrimoine du Tarn, Sorèze, Albi, éditions Un Autre Reg'Art, coll. « Patrimoine en Montagne Noire », (ISBN 978-2-916534-24-4), p. 6-8, 18-21, 32-33

- Marie-Odile Munier, « L'éducateur de Sorèze », Lumière & Vie, no 289, , p. 97-105 (lire en ligne [PDF], consulté le )

- Serge Vaucelle, « “La plus grande utilité publique”. Renouveau pédagogique et éducation du corps au Collège de Sorèze (1759-1854) », Les cahiers de Framespa, no 18, (lire en ligne, consulté le )

- Claude Perroud, « L’École de Sorèze pendant la Révolution ; Histoire d’un professeur pendant la Révolution », dans Études révolutionnaires, s. l., Bibliothèque du Bois-Menez, coll. « Textes oubliés / Études et mélanges de Claude Perroud ; 5 », , 325 p. (ISBN 978-2-490135-19-6, ISSN 2557-8715, lire en ligne), p. 159-211. — La deuxième étude concerne Nicolas Rémi Paulin, professeur de mathématiques et de fortifications à l'École de Sorèze, père du baron Jules-Antoine Paulin.

Liens internes

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative au spectacle :

- (en) Carthalia

- Ressource relative à la musique :

- Hôtel de l'abbaye-école de Sorèze

- Société d'histoire de Revel Saint-Ferréol : L'abbaye et le bourg monastique de Sorèze

- Association Sorézienne : Sorèze, son histoire de douze siècles

- Collection du Musée de l'Éducation : Vue du Collége de Sorèze. D'après le tableau de T. C. Battaglini, ancien élève de cette École, vers 1840