Abbaye de Lisle-en-Barrois

L'abbaye de Lisle, dans le département de la Meuse (France) a été fondé vers 1140 par Ulrich de Lisle qui lui a donné son nom.

| Abbaye de Lisle | |

.JPG.webp)

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Type | Abbaye |

| Rattachement | Diocèse de Verdun |

| Début de la construction | XIIe siècle |

| Fin des travaux | XVIe siècle |

| Style dominant | Ogival |

| Géographie | |

| Pays | |

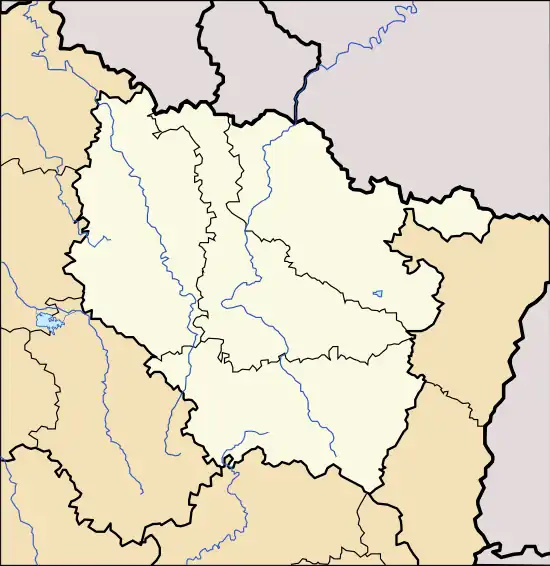

| Région | Lorraine |

| Département | Meuse |

| Ville | Lisle-en-Barrois |

| Coordonnées | 48° 53′ 43″ nord, 5° 07′ 34″ est |

Fondation

L'abbaye est fondée vers 1140 par Ulrich de Lisle et son épouse Mathilde, qui donnèrent leurs terres et maisons des Anglecourts (à Courcelles-sur-Aire) à l'abbé Eustache de Montiers-en-Argonne. Ce dernier s'y établit avec huit chanoines qui y édifièrent une église dédiée à Notre-Dame. En 1143, Albéron de Chiny (46e évêque de Verdun), exempta cette abbaye de toutes redevances. Le pape Lucius III confirma cette exemption par une bulle spéciale en 1144. Dès 1150, les Cisterciens de Saint-Benoît-en-Woëvre vinrent remplacer les chanoines de Montiers aux Anglecourts. Vers 1160, en souvenir du premier fondateur, quelques religieux essaimèrent des Anglecourts pour s'établir à Lisle au lieu-dit « Melche », dans la vallée de la Melche.

Avec les donations que Rainiers d'Aspremont et Elvide, son épouse, firent à Albert de Mercy (47e évêque de Verdun) des droits de pâture sur Rembercourt, Mondrecourt et Seraucourt, les moines construisirent, près de leur monastère de Lisle, leur église abbatiale à l'honneur de Notre-Dame.L'abbaye de Lisle devint vite très puissante et très riche. De nombreuses bulles d'exemption et de protection lui furent accordées, entre autres par les papes Alexandre III, Lucius III, Innocent III, Innocent IV, Urbain IV et Léon X. Par lettres patentes de 1263, Thibaut, comte de Bar, lui assura protection.

En 1609, l'abbé de Lisle jouissait de la haute, moyenne et basse justice sur ses terres (pouillé de Verdun tome II, p.748).

Architecture

L’église abbatiale de style ogival du XIIe siècle avait un transept doublé d'un collatéral surbaissé, en encadrant l'autel abbatial de quatre autels mineurs comme Rembercourt. En 1936, on voyait encore dans le mur d'enceinte de la propriété Collet, des pierres faites de tronçons de colonnes jumelées très fines. Consacrée en 1202, cette église avait subi une sérieuse réfection en 1744.

D'après Dom Guyton, voici comment se présentait l'église abbatiale de Lisle en 1744 : « Elle est fort belle, longue, beau sanctuaire, beau chœur, nouveau ; la couverture en thuiles creuses posait sur la voûte immédiatement, c’est ce qui, à la suite des temps, a surchargé la voûte et fait écarter les murailles et met en danger ladite église. On y remédie actuellement et on fait une charpente pour recevoir les thuiles. La sacristie est de plain-pied, fort mignone, nouvelle, a trois autels fort propres. Le chapitre a deux piliers. Du cloître, on monte à l’église par onze marches. » Une tour carrée à galerie ornait l’entrée de l’église Notre-Dame, à droite. Elle contenait quatre grosses cloches et quatre petites, donnant une bonne, forte et harmonieuse sonnerie. Cette tour était bien ouvragée, haute et coiffée d’un clocher en bois de très belle allure.

L’église abbatiale était bâtie dans le grand pré qui borde à l’est l’ancienne cour d’honneur du monastère.

Liste des abbés

L'abbaye fut gouvernée par 41 abbés, dont les noms sont consignés sur le pouillé de Verdun.

- Jean Ier, premier inscrit au registre.

- Hugues, qui transféra le monastère des Anglecourts à Lisle, vers 1162. Il est mort en 1170.

- Gonthier, qui souscrivit d'importantes chartes en 1175, 1183 et 1190.

- Arnulphe était abbé de Lisle en 1197, 1198 et en 1201.

- Jeoffroy, qui acheta une métairie à Aracost, en 1202.

- Jean II gouvernait l'abbaye en 1226.

- Gérard, qui en 1234, signa un acte d'accord avec l'abbé de Saint-Paul de Verdun concernant quelques terres laissées en cens, au bénéfice de l'abbaye verdunoise.

- Galon, en 1235.

- Philippe, en 1245, d'après Dom Calmet.

- Pierre, en 1250.

- Nicolas Ier, qui signa en , les lettres de protections accordées aux religieux de Lisle par Thiébaut, comte de Bar. En 1279, cet abbé affranchit Deuxnouds à la loi de Beaumont.

- Jean III de Xammes, vers 1286.

- Philippe, qui fut inhumé au chapitre en 1309.

- Jean IV de Mussey, abbé en 1314 jusqu'en 1320.

- Nicolas II signa divers actes de 1321 à 1327.

- Jacques, qui signa un accord entre Édouard, comte de Bar, et Jean d'Autrécourt, en .

- Jean V de Revigny, qui signa divers actes en 1339, 1348. Il mourut en 1350.

- Etienne, qui abdiqua la crosse abbatiale en 1352. Il fut inhumé au chapitre en 1354.

- Jeoffroy, qui fit inventorier devant l'official de Toul les diplômes et chartes de son abbaye en 1335.

- Jean VI de Xammes était abbé en 1362, 1364 et 1367. Il fut inhumé dans le cloître, près de la porte de l'église Notre-Dame.

- André de Fresne, dont on trouve mention en divers actes datés de 1367 à 1392, année de sa mort.

- Thiébauld, abbé vers 1392 jusqu'en 1417. Sa tombe était au chapitre.

- Michel de Villette souscrivit différents actes durant les années 1441, 1446 et 1453.

- Nicolas III de Marat, désigné au cartulaire de Lisle sous les noms de Nicolas Lalias et Nicolas de Maraul. Ce moine était abbé en 1460. Il déposa la dignité abbatiale en 1495 et mourut en 1501, âgé de 86 ans. Sa sépulture était dans la salle du chapitre.

- Jean Morel prit la crosse abbatiale en 1495. Il mourut en 1507. Ses moines l'inhumèrent au chapitre où on voyait son épitaphe funéraire.

- Sébastien Boban, qui semble être originaire de Rembercourt, fut élu régulièrement en 1507 et confirmé dans sa dignité le . Il décéda en 1513.

- Dominique Xaubourel, élu en 1513, fut inhumé au chapitre en 1519.

- Nicolas IV Musnier, élu le . Il se démit de sa charge en faveur de son neveu en 1532. Il mourut en 1537.

- Jean VII Musnier, appelé à la dignité abbatiale par une bulle du pape Clément VII, en date du 7e jour des calendes d'. Il continua la construction de la haute tour de l'église abbatiale commencée par son prédécesseur. Il mourut le .

- Louvent Lécossois, élu en 1558, confirmé en sa dignité par l'abbé de Cîteaux, le . Mort en 1562, il fut inhumé au chapitre.

- Didier Ier Cabouillet, docteur en la Faculté de Paris, fut élu en 1562. Il assista impuissant au sac et à l'incendie de son abbaye par les Huguenots, en 1567. Emmené par les hérétiques au château de Dieulouard, il fut mis à mort en 1568. Son corps, ramené à Lisle, fut inhumé au chapitre.

- Jean VIII, dit Jallans, élu en 1558, fit refondre toutes les cloches du monastère. Il mourut en 1578 et son corps fut inhumé au chapitre.

- Didier II de Florainville, élu en 1579, il mourut en 1582. Son corps fut inhumé au chapitre.

- Nicolas V de Michel reçut la bénédiction abbatiale en 1582. Il se démit de sa dignité en 1594, en faveur du fils de sa sœur rappelé à Dieu en 1606, il fut inhumé dans la chapelle de Saint-Pierre et de Saint-Paul dans l'église abbatiale.

- Didier III de Reims, précédemment chanoine de Saint-Pierre de Bar, succéda à son Oncle. Il fut bénit abbé en 1606. Dom Didier de Reims était le fils de Maistre Didier de Reims, conseiller à la chambre des comptes de Bar, et de Louise de Michel. Il fonda aux Anglecourts la Chapelle Sainte-Barbe en 1621. La statue de cette chapelle est aujourd'hui conservée dans l'église de Courcelles. En 1622, ce prélat construit à Bar, dans la rue du Coq, le petit couvent des Cisterciens pour la formation des novices. On trouve les armoiries de dom Didier sculptées aux fonts de baptême de l'église paroissiale de Lisle, qui lui servit de chapelle personnelle. Elle portaient : d'or à la fasce de gueules, accompagnée de trois merlettes de sables, deux en chef et une en pointe. Dom Didier de Reims mourut à Lisle en 1625 et fut inhumé dans l'église abbatiale.

Après la mort de ce moine distingué, l'abbaye tomba en commende et ses riches bénéfices allèrent aux courtisans qui, par faveur royale, prenaient le titre d'abbés commendataires de Lisle. Ces derniers, plus préoccupés de leurs intérêts et de leur vie mondaine, n'eurent aucune influence heureuse sur les religieux exploités et finalement découragés.

En 1661, le traité de Vincennes, entre Louis XIV et Charles IV de Lorraine, attribua les revenus de Lisle à la Primatiale de Nancy. Benoît XIII, en 1726, et Clément XII, en 1731, ratifièrent cette clause du traité de Vincennes, en sorte que le Primat de Nancy devenait l'abbé commendataire de Lisle.

- Antoine de Sève, aumônier du roi, prieur de Champdieu et d'Ulnon, nommé abbé commendataire de Lisle par Louis XIII en 1625. Il mourut dans son bénéfice en 1662.

- Nicolas-François de Lorraine, cardinal, primat de Nancy de 1662 à 1670.

- Mathurin Savary, conseiller et aumônier du roi, évêque de Séez. D'abord nommé économe de l'abbaye, il en devint abbé commendataire en 1673. Il décéda le .

- Charles de Lorraine, archevêque-électeur de Trèves, évêque d'Osnabruck et primat de Nancy. Il prit possession de son bénéfice en 1698. Il mourut en 1715.

- François-Vincent-Marc de Beauvau de Craon, primat de Nancy. Nommé par le duc de Lorraine, il mourut en 1742.

- Antoine-Clériadus de Choiseul Beaupré, grand aumônier du roi Stanislas, primat de Nancy, prince du Saint-Empire romain, cardinal-archevêque de Besançon, qui fut nommé au bénéfice, le .

- Louis-Appolinaire de la Tour du Pin de Montauban, nommé par le roi de France en 1769. Sacré évêque de Nancy le , le titre abbatial de Lisle fut supprimé de son temps et les revenus de l'abbaye dotèrent le nouvel évêché. Ce fut normalement la fin de la vie conventuelle à Lisle.

Domaine du monastère

.JPG.webp)

Les propriétés immobilières de l'abbaye comprenaient tout le finage actuel de Lisle et environ 1 700 hectares de forêts auxquels s'ajoutaient un moulin, des étangs et les fermes de Vaudoncourt, Lamermont, Yvraumont, Merchines, Cheminel, Bois Japin, Barbotte, le prieuré des Anglecourts, une maison et des terres à Courcelles, le petit couvent de Bar et plusieurs maisons. En outre, ce monastère avait encore en sa possession des propriétés, des gagnages, des terres, des prés et des vignes à Vaubecourt, Chardogne, Louppy-le-Château, Louppy-le-Petit, Laheycourt, Rembercourt, Varney, Naives, Montplonne, Erize-la-Grande, Erize-la-Petite, etc.

Les abbés et religieux percevaient de plus une part des dîmes à Condé, Rembercourt, Courcelles, Seraucourt, Deuxnouds, Beauzée, Erize-la-Grande et Louppy-le-Château.

En 1711, la mense abbatiale était de 10 000 livres. La mense conventuelle était de 6 000 livres en 1620, de 5 000 en 1711 et de 9 000 livres en 1737. En 1763, les revenus annuels pour toute la maison étaient de 28 000 livres.

Quant au personnel, la riche abbaye ne fut jamais très peuplée. Les actes du cartulaire du monastère mentionnent, le , l'abbé et onze religieux ; en 1513, l'abbé et neuf religieux-prêtres ; le , l'abbé et huit religieux ; le , l'abbé et vingt religieux ; en 1588, l'abbé et quatorze religieux ; en 1594, 1610 et 1619, l'abbé et 12 religieux. En 1695 on n'y compte plus que dix religieux, tandis qu'en 1753 le nombre baisse à sept.

L'église paroissiale actuelle de Lisle-en-Barrois fut un lieu de pèlerinage à Saint-Christophe et à Saint-Fiacre. Le cartulaire de l'abbaye contient une attestation faite par devant notaire, en date du , d'une guérison miraculeuse : « Un nommé François Certain, notaire à Bar, atteste qu'il a esté guéri par l'intercession de saint Fiacre, posant en l'église de Lisle-en-Barrois, d'un mal de genouil qui le travaillait depuis 12 ans, mal jugé incurable par tous les chirurgiens, qui avaient opiné à lui couper la jambe. »

Le , les religieux de Lisle firent bail de la moitié de leur ferme d'Yvraumont à Jean Géminel de Rembercourt, moyennant un canon annuel de 450 livres cours de France.

Une note de Dom Guyton portée à l'annuaire de la Meuse, pour l'année 1845, donne quelque idée de l'ensemble de la Trappe de Lisle : « Au XVIIe siècle, l'abbaye de Lisle avait à peu près la forme et l'aspect des autres abbayes cisterciennes. On y arrivait par une avenue bien dégagée ; belle porte d'entrée, cour spacieuse, terrasse en face du logis des hôtes, cloître à quatre allées assez étroites, salle du chapitre garnie de boiseries sculptées, deux réfectoires, dortoir pour treize religieux, infirmerie, logement du prieur, maison abbatiale construite en 1755, vastes jardins autour du monastère, tous les bâtiments et leurs dépendances paraissaient régulièrement ordonnés et soigneusement entretenus. »

Le pouillé de Verdun ajoute cependant qu'en 1790, on constate que la partie affectée au logement des moines nécessite une reconstruction.

Fin de l'abbaye

Le , à 10 heures du matin, les commissaires nationaux se présentent à l'abbaye. Ils dressèrent l'inventaire de l'église, de la sacristie et de la bibliothèque.

En 1791, un certain Guiot, de Longeville, acheta la maison abbatiale 4 625 livres, tandis que le sieur Guillaume Richard, de Naives, s'adjugeait le reste du monastère pour 68 000 livres. De 1807 à 1825, un certain nombre de bâtiments furent démolis ainsi que l'abbatiale, dont le riche mobilier fut vendu pour le prix de 5 821 livres.

Tous les religieux consentirent à se retirer, à l'exception de Révérend père Balthazard qui exprima le désir de rester curé conventuel des serviteurs de l'abbaye, les huit autres reprirent leur liberté.

Aujourd'hui, seules quelques dépendances extérieures situées à l'ouest du domaine subsistent. Dans le parc de l'ancienne abbaye on peut encore admirer un ensemble de quatre statues en pierre de taille humaine représentant les quatre saisons, qui ont fonction décorative et attestent du luxe de cette époque.