Égliseneuve-des-Liards

Égliseneuve-des-Liards est une commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Égliseneuve-des-Liards | |||||

La brocante du 15-Août. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Puy-de-Dôme | ||||

| Arrondissement | Issoire | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire | ||||

| Maire Mandat |

Christophe Vezon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 63490 | ||||

| Code commune | 63145 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

153 hab. (2020 |

||||

| Densité | 18 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 34′ 08″ nord, 3° 25′ 29″ est | ||||

| Altitude | Min. 480 m Max. 804 m |

||||

| Superficie | 8,35 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Issoire (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Brassac-les-Mines | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Puy-de-Dôme

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

Géographie

Égliseneuve-des-Liards est une petite commune de 835 ha située sur les premiers contreforts du Livradois à 4 km de Sauxillanges et une vingtaine de minutes d'Issoire et de l'A75. Il s'agit d'une commune rurale dont l'activité principale est l'agriculture et l'élevage. Les zones boisées ont une emprise assez importante sur ce territoire. Elle compte quinze hameaux pour 153 habitants. La montagne de Liards culmine à 804 mètres et le hameau le plus bas — Pré long — - se trouve à 480 mètres. Deux cours d'eau longent ou traversent la commune : la Sablonnière qui rejoint l'Astrou. La montagne de Liards est composée en bonne part de basalte. Le reste de la commune est composé d'un sol granitique.

Communes limitrophes

Les 15 hameaux

Le Bourg, Cassot, Charel, la Cour, le Cros, la Diane, l'Escunlerie, le Fay, Jeanlong, Lavancie, Liards, Prélong, la Vernière, la Verrerie, la Vigerie.

Le bourg : Egliseneuve Le nom d’Égliseneuve est mentionné pour la première fois entre 1060 et 1073, dans la charte no 625 « apud aecclesiam Novam ». Dans ce texte, Gabriel Fournier nous signale que Maurice de Montboissier le seigneur de la région) s’engage à ne rien réclamer aux religieux de Sauxillanges qui possèdent des terres sur Égliseneuve. Cette possession est mentionnée dans quatre chartes à la fin du XIe siècle. La fondation de l’église Notre-Dame est attestée dans la charte no 625 entre 1060 et 1073. Avant le XIXe siècle, on disait Église-Neuve de Liard.

Lavancie : Vient du latin lavatio, qui signifie action de laver, nettoyage. Signifie aussi action de se baigner, de baigner, bain ou les bains (édifices). A l’époque gallo-romaine il y avait peut-être un petit édifice pour les bains.

La Cour : Ce mot est issu du bas latin curtis, « enclos comprenant maisons et jardins ». Le terme entre dans l’ancienne langue avec un sens proche de son étymologie : « espace découvert, entouré de bâtiments et de murs » (seconde moitié du Xe siècle). Dans un contexte rural, le mot a désigné par extension la « ferme », le « domaine rural ».

Liard : Un liard était, jusqu’au XVIIe siècle, une petite monnaie de bronze valant le quart d’un sou. Au XIXe siècle, on l’employait comme synonyme de « sou ». Plus vraisemblablement, le Liard est l’autre nom du peuplier noir. Toutefois, l’étymologie actuelle Les Liards mis au pluriel remonte au XIXe siècle.

Le Fay : Du gallo-roman FAGETU, dérivé de FAGU « hêtre » à l'aide du suffixe collectif -ETU, d'où le sens global de hêtraie.

Le Cros : Attesté en latin médiéval sous la forme Illo Croso. Ce qui signifie « le creux » (lieu encaissé), mot issu du gaulois. On trouve ce nom au Moyen Âge sous les formes : de Crocho, Crossos et Crosso.

L’Equinlerie : Vient du latin médiéval Scutlaria ou Scultaria qui viendrait de scudier ou écuyer. Dans le patois auvergnat, on ajoute souvent E avant les mots commençant par la lettre S suivie d’une consomme (exemple : especial pour spécial). Au XVIIIe siècle, la carte de Cassini mentionne le nom de Les Cuenlerie. Au XIXe siècle, ce hameau non loin du bourg, s’appelait l’Escuillerie.

La Verrerie : Vient du latin médiéval Victriaro : Verrerie. Il y avait très probablement une verrerie forestière implantée sur ce hameau pour produire le verre dont avaient besoin les moines du monastère de Sauxillanges tout proche.

Charel : Viendrait du prénom Charles… Au XIXe siècle, on l’écrivait Charelle. Cependant, dans le cartulaire de Sauxillanges, il est mentionné la donation de cinq manses (un manse correspondait à une exploitation agricole) au début du Xe siècle lors de la fondation du monastère de Sauxillanges. Son nom en latin médiéval dans le cartulaire était Jarello ou Carello.

La Vigerie : Mot dérivé du bas-latin vicaria qui signifie « viguerie ». Une viguerie ou vicaria est une juridiction administrative médiévale dans le Sud de la France et en Catalogne. Elle tient son nom de celui du lieu où elle était rendue.

La Diane : Ce hameau n’apparaît qu’au XIXe siècle.

Cassot : Terme de papeterie au XIXe siècle. Ce mot vient du nom d’une caisse à compartiments pour le triage des chiffons. Ces chiffons étaient ensuite utilisés pour la fabrication de papier (comme au moulin Richard de Bas).

La Vernière : Lieu planté de vernes ou vergnes autre nom de l’aulne. Ce nom vient du mot gaulois –uerno.

Le Rocher du Diable On l’aperçoit depuis la route entre Sauxillanges et Condat-lès-Montboissier. En contrebas, on peut voir les vestiges du moulin du Fay. Sur la photo on devine le front bien marqué. Un nez épais et aquilin. Une gueule de lion ! Tout autour de la tête du Diable on peut encore voir quelques fresques…

Il existe de nombreux lieux en France qui portent ce toponyme :

Chapelle Notre-Dame d'Aubune Rigole du diable Beaumes-de-Venise Saint-Rivoal Lanester

Le Rocher du Diable.

Le Rocher du Diable. Le Jocker.

Le Jocker. L'Ange Bleu.

L'Ange Bleu.

Urbanisme

Typologie

Égliseneuve-des-Liards est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Issoire, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 53 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[4] - [5].

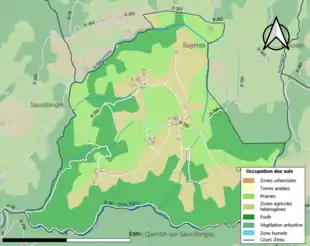

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (54,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (54,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (45,5 %), prairies (30,4 %), zones agricoles hétérogènes (24 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Histoire

La montagne des Liards semble avoir été occupée dès la période gauloise et gallo-romaine. Des vestiges furent trouvés par Pierre-Pardoux Mathieu, professeur de lettres et archéologue originaire d'Égliseneuve, au milieu du XIXe siècle. La voie gallo-romaine qui vient de Manglieu vers Condat passe au pied de la montagne.

Égliseneuve apparait au XIe siècle, lorsque vers 1060-1076 Maurice de Montboissier s'engage à ne rien réclamer sur les possessions du prieuré bénédictin de Sauxillanges. Sur le même acte sont mentionnés dix-neuf manses dépendant de la paroisse, ce qui prouve un peuplement relativement dense sur un territoire assez peu étendu.

Jusqu'en 1789, Égliseneuve dépendit du prieuré de Sauxillanges, mais une partie des hameaux actuels appartenaient à la paroisse de Sugères (le Fay).

Lors de la visite épiscopale de 1773, l'évêque compta environ 200 communiants. Il n'y avait ni école ni sage-femme.

En 1793, au moment de tomber le clocher de l'église sur ordre de Couthon, un couvreur grimpa sur la flèche, enleva la croix de fer et la jeta ainsi que la pierre où elle était scellée. Il dit : « Vous êtes obéi, quant au reste je ne m'en charge pas, je tiens à vivre encore. »

C'est ainsi, nous dit la tradition populaire, que le clocher fut sauvé.

Dans sa description de la commune, Pierre-Pardoux Mathieu notait qu'en plus de l'agriculture, il existait une carrière de granite et, la présence de calcaire et d'argile aurait pu permettre l'établissement de fours à chaux et de tuileries. Il signale aussi qu'il y eut des recherches afin de trouver des filons de quartz nécessaire aux verreries. La commune était dotée d'un couvent tenu par les sœurs dominicaines de Gramond dès le XIXe siècle qui enseignaient aux jeunes filles. Ce couvent fut définitivement fermé en 1923. Une école de garçons fut construite à la fin du XIXe siècle. L'école publique est fermée depuis la fin des années 1980. Elle abrite aujourd'hui la salle des fêtes et un gîte communal.

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[10]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[11].

En 2020, la commune comptait 153 habitants[Note 3], en augmentation de 9,29 % par rapport à 2014 (Puy-de-Dôme : +2,74 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Historique

Le nom d’Égliseneuve est mentionné pour la première fois entre 1060 et 1073, dans la charte no 625 « apud aecclesiam Novam ». Dans ce texte, Gabriel Fournier nous signale que Maurice de Montboissier s’engage à ne rien réclamer aux religieux de Sauxillanges qui possèdent des terres sur Égliseneuve. Cette possession est mentionnée dans quatre chartes à la fin du XIe siècle. La fondation de l’église Notre-Dame est attestée dans la charte no 625 entre 1060 et 1073.

Descriptif

L'église est composée d’une nef à trois travées, d’un collatéral nord, prolongé par une chapelle à fond plat, d’une travée droite de chœur et d’une abside polygonale. Le chevet remonte à la seconde moitié du XIIe siècle.

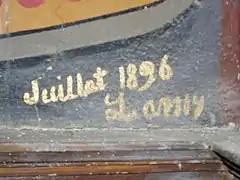

Les façades ouest et sud, la nef ainsi que le bas-côté nord et la chapelle nord ont été construits au XVe siècle. Les parements sont difficilement visibles du fait de l’épaisseur du crépi et par endroits des couches de ciment ! Cependant, on peut voir dans ces parties que le granite domine le chantier avec des utilisations en réemplois d’arkose rouge et blonde sur le pignon ouest. L'intérieur est décoré de décors géométriques peints par Lamy en 1896.

Chevet de l'église.

Chevet de l'église. L'église après sa restauration, en 2017.

L'église après sa restauration, en 2017. Portail sud de l’église, fin XVe siècle.

Portail sud de l’église, fin XVe siècle. Détail des fresques murales.

Détail des fresques murales.

Les croix

La commune d'Égliseneuve conserve encore de nombreuses croix aux carrefours des chemins, dans les hameaux et vers l'église. Pour la plus grande part, elles ont été taillées au XIXe siècle. Seule, l'ancienne croix de l'ancien cimetière daterait du XVe ou du XVIe siècle. Une autre enfin, au carrefour de l'ancien couvent, date sans doute du XVIIIe siècle. Elle représente sur une seule face, le Christ en croix.

Le matériau le plus employé est le granit : pour les trois plus anciennes le granit est utilisé exclusivement. Pour les autres le socle est en granit et la croix est soit en fer forgé, soit en fonte. La grande croix monumentale du cimetière est en pierre de Volvic.

Croix des Pères, 1889.

Croix des Pères, 1889. Croix des Rampeaux, détail, XVIIIe siècle.

Croix des Rampeaux, détail, XVIIIe siècle. Croix du Fay, 1881.

Croix du Fay, 1881.

Les carrières

Sur la commune d’Égliseneuve-des-Liards, au hameau de Fay, la montagne du Rocher du Diable abrite d’anciennes micro-carrières de granit agrémentées de petites maisons de tailleurs. Ces maisons datent du début du XXe siècle.

Depuis toujours, les gens extrayaient le granit au-dessus du rocher. Ils utilisaient les carrières pour construire leur maison :

- les moellons ou déchets de taille étaient utilisés pour faire les murs ;

- les gros blocs étaient taillés pour faire les encadrements des portes, des fenêtres, des pierres tombales, des cheminées, des éviers...

Quand le travail était terminé, ils faisaient glisser les pierres sur un quai puis les retournaient pour qu’elles tombent dans une charrette.

Les tailleurs de pierre travaillaient l’hiver, car le reste de l’année ils étaient paysans ! À la fin du XIXe siècle, certains paysans–tailleurs se spécialisèrent dans la taille de pierre ; c’est à ce moment-là que les petites maisons apparurent.

Maison F dite du Carabin.

Maison F dite du Carabin. Cabane E.

Cabane E. Vue en coupe des carrières.

Vue en coupe des carrières.

Ces carrières furent réutilisées jusqu'à la fin des années 1970 par un tailleur de pierre, Charlie Guglielminotti, venu d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Malheureusement, les petites constructions s’écroulent petit à petit et une sauvegarde de ce patrimoine unique devient urgente.

Patrimoine naturel

- La commune d'Égliseneuve-des-Liards est adhérente du parc naturel régional Livradois-Forez.

Personnalités liées à la commune

- Eugène-Paul Coupat (1842-1890), missionnaire et évêque en Chine.

- Pierre-Pardoux Mathieu (1799-1880), professeur de français né à Egliseneuve des Liards, érudit, archéologue du XIXe siècle. Spécialiste de la période gallo romaine.

Archives

- Registres paroissiaux et d'état civil depuis 1569.

Archives départementales du Puy-de-Dôme

- Délibérations municipales depuis 1824.

Annexes

Bibliographie

- Pierre-Pardoux Mathieu, Notice sur Égliseneuve des Liards, Clermont-Ferrand, Imprimerie Thibaud-Landriot frères, .

- André-Georges Manry (dir.), Histoire des communes du Puy-de-Dôme. Arrondissement d'Issoire, Clermont-Ferrand, Éditions Horvath, .

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Issoire », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Liste des maires du Puy-de-Dôme » [PDF], Préfecture du Puy-de-Dôme, 9 avril 2014 (consulté le 23 juin 2014).

- « Liste des Maires du Puy-de-Dôme », sur amr63.asso.fr, Association des maires ruraux du Puy-de-Dôme (consulté le ).

- Supplément « Annuaire des maires Puy-de-Dôme », La Montagne, , p. 27 (édition du Puy-de-Dôme).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.