Église Notre-Dame du Phare

L’église Notre-Dame du Phare (grec moderne : Θεοτόκος τοῦ Φάρου, Theotókos tou Phárou) était l’une des quelque trente églises et chapelles situées dans l’enceinte du Grand Palais de Constantinople. Elle était ainsi nommée parce que située près d’un phare (pharos)[1]. Principale chapelle des empereurs byzantins, elle fut aussi appelée « Sainte-Chapelle » par les chroniqueurs occidentaux du Moyen Âge, car c’était le plus grand dépôt de reliques sacrées en dehors de Jérusalem et saint Louis adoptera ce terme pour désigner la chapelle qu’il fera construire en 1248 pour abriter les reliques de la passion du Christ acquises de l’empereur latin et jusque-là déposées à Notre-Dame du Phare.

Emplacement

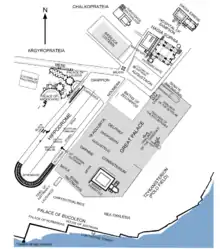

L’église Notre-Dame du Phare ayant été complètement détruite pendant le sac de Constantinople par la Quatrième Croisade et aucune ruine n’ayant subsisté, on ignore son emplacement exact; on peut cependant le déduire grâce à la description que fait Anne Comnène d’une tentative d’assassinat visant son père, l’empereur Alexis Ier (r. 1081 – 1118)[N 1].

Au sein du Grand Palais, l’église se trouvait dans la partie dite « Palais sacré » (to hieron palation) que les chroniqueurs du Moyen Âge et les pèlerins latins appelleront fréquemment Boukoleon. Elle était construite sur une plateforme d'où l'on pouvait voir le phare (Pharos)du Palais, ce qui lui valut son nom. Cette section du Grand Palais était particulièrement importante parce qu’elle abritait aussi le Chrysotriklinos (litt : la chambre d’or), salle du trône où se déroulaient les grandes cérémonies impériales. Entre le Chrysotriklinos et l’église on trouvait une terrasse (atrium). Au sud, des bains pour le palais, et au nord les appartements privés de l’empereur. Tout près de l’église se trouvaient les deux petites chapelles de saint Élie et de saint Clément construites par Basile Ier (r. 867 – 886), ainsi que celle de saint Dimitri construite par Léon VI (r. 886 – 912)[2].

Histoire

Construite par Constantin V (r. 741 – 775), l’église est mentionnée pour la première fois dans les textes par Théophane le Confesseur[3] en lien avec les fiançailles d’Irène d’Athènes à Léon IV (r. 775 – 780)[4]. Michel Ier (r. 811 – 813) y trouvera refuge avec sa famille après avoir été déposé par Léon V ((r. 813 – 820), lequel sera assassiné dans la même église sept ans plus tard[5]. Après la fin de la période iconoclaste et le triomphe de l’orthodoxie, le transfert à Constantinople de reliques d’un peu partout à travers le monde à la suite des conquêtes sur le monde musulman deviendra un objectif politique de la dynastie macédonienne. L’église Notre-Dame du Phare (ainsi que le Chrysotriklinos) sera restaurée par l’empereur Michel III (r. 842 – 867) et vraisemblablement consacrée en 864. Avec la Nea Ekklesia construite par Basile Ier (867 – 886) et la chapelle de Saint-Étienne, également au cœur du Grand Palais, l’ensemble formera un lieu sacré, une Nouvelle Jérusalem au sein de l’Empire byzantin et un centre de pèlerinage important[6].

On sait que pendant le règne de Constantin VII Porphyrogénète (r. 944 – 959) elle abritait deux précieuses reliques : la Sainte Lance et une partie de la Vraie Croix[7]. D’autres reliques de la passion du Christ s’y ajouteront au cours du Xe siècle à la suite des campagnes militaires en Asie qui feront d’elle un « Saint Sépulcre » hors de Jérusalem. Constantin VII y fera transférer le bras droit de Jean le Baptiste alors que Romain Ier Lécapène (r. 920 – 944) rapportera d’Édesse le prestigieux Mandylion[N 2]. Nicéphore II Phokas (r. 963 – 969) en 968 et Jean Ier Tzimiskès (r. 969 – 976) en 975 y déposeront le Mandylium (hagion keramion)[N 3] et les sandales du Christ, alors que la fameuse lettre du Christ au roi Abgar y sera ajoutée par Romain III Argyros (r. 1028 – 1034) en 1032. Outre ces reliques, l’église abritait à la fin du XIIe siècle la Couronne d’épines, un clou ayant servi à la crucifixion, le Collet de fer que le Christ porta au cou, le suaire de lin dans lequel il fut déposé après sa mort, le linge avec lequel il essuya les pieds de ses apôtres le Jeudi saint, sa Robe pourpre, le Roseau qu’il tint à la main pendant la flagellation ainsi qu’une pierre de son Tombeau [8].

L’église sera complètement détruite lors du sac de Constantinople en 1204 par la Quatrième Croisade ne laissant subsister aucune ruine qui permettrait de connaitre son emplacement exact.

Architecture

Si nous connaissons assez bien les reliques que contenait l’église ainsi que leur histoire, notre connaissance de l’apparence extérieure et intérieure de l’église ne peut qu’être déduite des témoignages écrits que nous ont laissés divers témoins, dont la dixième homélie prononcée par le patriarche Photios lors de la consécration de l’église rénovée en 864[9] - [N 4].

D’après les sources, l’église devait être relativement petite et construite selon un plan en « croix inscrite » et être constituée de trois nefs avec absides, d’un dôme supporté par quatre colonnes et d’un narthex avec atrium. À l’extérieur sa façade était couverte de marbre blanc finement poli dont les plaques s’ajustaient parfaitement les unes aux autres en motifs géométriques. À l’intérieur, les murs étaient couverts de marbre polychrome alors que le sol était recouvert de mosaïques. Selon le patriarche, tout ce qui n’était pas en marbre était plaqué d’or ou d’argent; les chapiteaux étaient couverts d’argent et étaient soulignés par des guirlandes d’or. Le mobilier était couvert d’argent (autel et ciborium) de même que les portes du sanctuaire, ce qui fit grande impression sur Robert de Clari : « L’une d’entre elles (les trente églises du Grand Palais) était si riche et majestueuse qu’il n’y avait pas de gond ou jointure ou aucune autre partie […] qui ne soit entièrement d’argent; il n’y avait pas de colonne qui ne soit faite de jaspe ou de porphyre ou de quelque autre pierre précieuse [10] ».

Le programme iconographique déployé dans l’église était également remarquable et constitue à la fois le premier exemple que nous possédions d’un tel programme après la période iconoclaste en même temps que la première décoration figurative dans une église à croix inscrite[11]. Selon le patriarche, le dôme contenait une image du Christ Pantocrator accompagné de ses anges; il ne précise toutefois pas s’il s’agissait d’un buste ou d’une représentation du Christ assis sur un trône. L’abside derrière l’autel contenait une image de la Vierge « étendant ses mains sur nous et protégeant le basileus lui donnant la victoire sur ses ennemis », une des plus vénérables « Virgens orans »[N 5] de l’iconographie byzantine. Dispersés dans l’église, on pouvait voir les reproductions de saints, de martyrs d’apôtres, de prophètes et de patriarches, certains d’entre eux tenant entre les mains des rouleaux de parchemin sur lesquels étaient inscrits des passages de la Bible. Selon Mesaritès, on trouvait également dans l’église des scènes de la vie de Jésus comme Sa naissance, Son baptême, la résurrection de Lazare, etc. Toutefois, selon Cyril Mango, il pourrait s’agir d’anachronismes, ces scènes ayant été ajoutées selon lui sous les Comnènes [12].

Importance

Constantinople était perçue comme une cité sainte, une deuxième Jérusalem. Ses églises étaient considérées comme les dépositaires de reliques et d’icônes uniques qui y exerçaient leur activité bienveillante[13]. Bien que depuis Constantin, divers empereurs et leurs épouses aient déjà fait venir de nombreuses reliques dans la capitale, la reconquête en 629 de la Syrie-Palestine tombée aux mains des Perses en 614 fut l’occasion de ramener à Constantinople la Sainte Croix, la Sainte Lance et la Sainte Éponge qui furent exposées à Hagia Sophia pendant plusieurs jours. Bien que l’empereur Héraclius ait retourné la Sainte Croix à Jérusalem l’année suivante, la perte de la cité aux mains des Arabes força son retour définitif à Constantinople où elle fut mise en sureté à l’intérieur du Grand Palais[14]. Non seulement ce rôle de gardien de la Sainte Croix renforçait-il le mandat divin de l’empereur au sein de l’empire, mais il lui apportait la considération des souverains chrétiens et autres potentats d’Europe[15].

Manuel Ier (r. 1143-1180) fit personnellement visiter l’église à Louis VII de France et à sa femme Aliénor d’Aquitaine, visite guidée qu’il refit quelques jours plus tard pour son beau-frère, l’empereur germanique Conrad (empereur 1237 – 1254) [16]. Après la reconquête de la cité en 1271, ces mêmes reliques serviront à renflouer les finances de l’empire. En 1356, l’impératrice Hélène Cantacuzène vendra une ampoule contenant des gouttes de sang du Christ, une pièce de Sa tunique, une relique de Jean Chrysostome pour la somme de 100 000 hyperpères à un marchand florentin, alors que Manuel II (r. 1391 – 1425) fut forcé de tailler une des deux tuniques du Christ en sa possession pour obtenir d’une aide militaire[16].

Les reliques de l’église et la Sainte-Chapelle

Si l’église fut complètement détruite lors de la prise de Constantinople par les croisés en 1204, la collection de ses reliques demeura pratiquement intacte et fut achetée par Louis IX (r. 1226 – 1270) pour une somme astronomique à l’empereur latin Baudouin II (r. 1118 - 1131). Entre 1239 et 1241, les reliques furent transportées à Paris pour être placées dans une réplique gothique de Notre-Dame du Phare, la Sainte-Chapelle, qui fut consacrée en 1248 et qui transforma Paris en un nouveau centre de la chrétienté[17] - [6]. La majorité de ces reliques furent détruites par les révolutionnaires de 1793, mais certaines parmi les plus importantes dont la couronne d’épines, un fragment de la Sainte Croix et un des clous ayant servi à crucifier le Christ furent transportées à la Bibliothèque Nationale pour y être étudiées; celles-ci sont maintenant dans la sacristie de Notre-Dame de Paris, alors que le reliquaire contenant une pierre du Saint-Sépulcre se trouve au Louvre[18].

Bibliographie

Sources primaires

- Anna Comnena, The Alexiad, (trad.) Elizabeth A. Dawes, London, 1928.

- Antoine de Novgorod. Le Livre du Pèlerin. Trad. fr. M. Erhard, Romania 58, 1932 pp. 44 – 65.

- Nicolas Mésaritès. Nikolaos Mesarites. Die Palastrevolution des Johannes Komnenos, August Heisenberg (éd.), Würzburg, 1907.

- Photios. Photi Orationes et Homiliae LXXXIII, ed. St. Aristarchis, I + II (1900). Traduction anglaise : Cyril Mango, The Homilies of Photius Patriarch of Constantinople, 1958.

- Robert de Clari. Robert de Clari, La Conquête de Constantinople, ed. Ph. Lauer, 1956 [1924].

Sources secondaires

- (en) Angold, Michael. The Fourth Crusade: Event and Context. Pearson Education, 2003 (ISBN 978-0-582-35610-8).

- (fr) Ciggaar, Krijnie. « Une Description de Constantinople traduite par un pèlerin anglais » (in) Revue des études byzantines, 34,1976, pp. 2U-267. 21 (Liste des reliques de l’église Notre-Dame du Phare).

- (fr) Durand, Jannic (éd.) Le trésor de la Sainte-Chapelle. Exposition Paris, Musée du Louvre, – . Réunion des Musées Nationaux, Paris 2001, (ISBN 2-7118-4275-4).

- (fr) Guilland, Rodolphe. "L’église de la Vierge du Phare". (dans) Byzantinoslavica, 12, 1951. pp. 232-234.

- (fr) Janin, Raymond. La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin. vol. I : Le siège de Constantinople et le patriarcat œcuménique, vol. III, Paris, 1953.

- (en) Jenkins, Romilly J.H. & Cyril Mango. “The Date and Significance of the Tenth Homily of Photius” (in) Dumbarton Oaks Papers, 9/10, 1956. pp. 125-140.

- (en) Klein, Holger A. Bauer, F.A. (ed.). "Sacred Relics and Imperial Ceremonies at the Great Palace of Constantinople" (PDF). BYZAS (5), 2006. pp. 79–99. [en ligne] http://www.columbia.edu/cu/arthistory/faculty/Klein/Sacred-Relics-and-Imperial-Ceremonies.pdf.

- (en) Lidov, Alexei. “A Byzantine Jerusalem. The Imperial Pharos Chapel as the Holy Sepulchre” (In) Annette Hoffmann, Gerhard Wolf (ed.): Jerusalem as narrative space – Erzählraum Jerusalem (= Visualising the Middle Ages Bd. 6). Brill, Leiden-Boston 2012, pp. 63–103 [en ligne] http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/3595/1/Lidov_A_Byzantine_Jerusalem_The_Imperial_Pharos_Chapel_2012.pdf.

- (fr) Magdalino, Paul. « L'église du Phare et les reliques de la Passion à Constantinople (Vlle/VlIle-XIlle siecles) », (in) Byzance et les reliques du Christ, Jannic Durand/Bernard Flusin (ed), Paris 2004, pp. 15-30.

- (en) Maguire, Henry. Byzantine court culture from 829 to 1204, Dumbarton Oaks, 2004 (ISBN 978-0-88402-308-1).

- (en) Mango, Cyril. The Art of the Byzantine Empire 312–1453: Sources and Documents, University of Toronto Press, 1986.

- (fr) Miranda, Salvador. Les Palais des empereurs byzantin. Mexico, Impr. du Journal français, 1965.

- (en) Necipoğlu, Nevra. Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life, Istanbul, Brill, 2001 (ISBN 90-04-11625-7).

- (fr) Vogt, C. Constantin Porphyrogénète. Le Livre des Cérémonies, Commentaires, Livre 1, Paris, Les Belles Lettres, 1967.

Notes et références

Notes

- La chambre impériale où dormaient les empereurs était située à gauche de la chapelle palatine dédiée à la mère de Dieu (Notre-Dame du Phare); nombreux sont ceux qui disaient qu’elle était dédiée au grand martyr Dimitri. À sa droite se trouvait un atrium pavé de marbre dont la porte conduisant à la chapelle était ouverte à tous. Ils [les assassins] comptaient dès lors entrer dans la chapelle par cette porte, forcer les portes qui menaient à la chambre à coucher de l’empereur et ainsi pouvoir le tuer par l’épée. (Anne Comnène. Alexiade XII,6.)

- Relique consistant en une pièce de tissu rectangulaire sur laquelle l’image du visage du Christ (ou Sainte Face) aurait été miraculeusement imprimée de son vivant.

- Tuile de céramique sur laquelle se serait imprimé le Mandylion.

- Outre cette homélie du patriarche Photios, nous possédons également un texte de Robert de Clari dans sa description de la Conquête de Constantinople et une description rédigée par Nicolas Mésaritès en 1200 de l’autel et du ciborium (Lidov (2012) p. 72

- Reproduction traditionnelle de la Vierge Marie en prière avec les bras étendus.

Références

- Klein 2006, pp. 79-80.

- Lidov (2012) p. 64

- Theoph. 444 dans la trad. anglaise de Mango-Scott, 1997, 613

- Klein (2006) p. 79

- Lidov (2012) p. 66

- Klein (2006) p. 80

- Klein (2006) p. 91

- Klein (2006) p. 92

- Lidov (2012) p. 71

- Robert de Clari, 68-69. Lauer (1956).

- Lidov (2012) p. 73

- Jenkin-Mango (1956) pp. 136 – 139

- Lidov (2012) p. 63

- Klein (2006) p. 88

- Klein (2006) p. 89

- Atchison (2008) «Passion Relics and the Pharos Church in Constantinople »

- Lidov (2012) p. 82

- Pour leur description voir Durand, « Le trésor de la Sainte-Chapelle », 2001.

Voir aussi

Liens externes

- Atchison, Bob. « Passion Relics and the Pharos Church in Constantinople » My World of Byzantium. [en ligne] https://www.pallasweb.com/deesis/church-virgin-pharos-relics+-constantinople.html. (Images des principales reliques de l’église Notre-Dame du Phare)