Viaduc de Sénouard

Le viaduc de Sénouard est un viaduc ferroviaire, courbe, de la ligne de Béziers à Neussargues. Réalisé en maçonnerie, il permet le franchissement du ruisseau de Sénouard, sur le territoire de la commune de Marvejols, en Lozère, dans la région Occitanie.

| Viaduc de Sénouard | |

_par_Cramos.JPG.webp) L'X 2907 (bleu) et l'X 2844 (rouge) sur le viaduc de Sénouard, à l'occasion d'une marche spéciale pour fêter les 150 ans de la gare du Lioran, en 2018. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | France |

| Commune | Marvejols |

| Coordonnées géographiques | 44° 33′ 40″ N, 3° 17′ 07″ E |

| Fonction | |

| Franchit | ruisseau de Sénouard |

| Fonction | ferroviaire |

| Itinéraire | ligne de Béziers à Neussargues |

| Caractéristiques techniques | |

| Type | maçonnerie |

| Longueur | 231,10 m |

| Portée principale | 18 m |

| Hauteur | 43 m |

| Matériau(x) | Maçonnerie |

| Construction | |

| Construction | 1879-1883 |

| Mise en service | |

| Ingénieur(s) | Léon Boyer |

| Maître d'ouvrage | Ministère des travaux publics |

| Gestion | |

| Propriétaire | SNCF |

| Historique | |

| Protection | non |

Construit en 1880-1881 par l'État, il est dû à l'ingénieur des ponts et chaussées Léon Boyer. Il est mis en service en 1887 par la Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne lorsqu'elle ouvre cette section de sa ligne de Marvejols à Neussargues. C'est aujourd'hui un viaduc ferroviaire de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Situation ferroviaire

Établi à 725 mètres d'altitude et permettant le franchissement du ruisseau de Sénouard[1], le viaduc de Sénouard, long de 231 m est situé entre les points kilométriques (PK) 622,191 et 622,422 de la ligne de Béziers à Neussargues, entre la gare ouverte de Marvejols et la gare de Saint-Sauveur-de-Peyre fermée[2].

Histoire

Le viaduc de Sénouard est un ouvrage d'art de la ligne de Marvejols à Neussargues, déclarée d'utilité publique en 1874 et concédée en 1878, dont l'infrastructure est à réaliser par l'État[3]. Cette ligne est entièrement construite sous la direction de l'ingénieur des ponts et chaussées Léon Boyer. Elle traverse un parcours très accidenté qui nécessite la réalisation de nombreux ouvrages d'art. Parmi ceux-ci se trouvent plusieurs ponts remarquables, comme : le viaduc de Garabit en fer, long de 564,69 m et haut de 122 mètres, et plusieurs viaducs en maçonnerie, le plus important, pour sa hauteur, étant celui de Crueize, long de 218,80 m et haut de 63,30 mètres, mais il y a également : Chanteperdrix, long de 235 m et haut de 43 mètres, Sénouard, long de 231 m et haut de 50 mètres, et Piou, long de 169,50 m et haut de 45 mètres[4].

L'adjudication du lot n°1, concernant comme principal ouvrage d'art le viaduc de Sénouard, prévu pour avoir une longueur de 228,86 m et une hauteur de 43 mètres, est faite à Mende le [5]. Le , l'ingénieur en chef A. Bauby indique que le chantier de construction du viaduc de Sénouard est ouvert, comme ceux des viaducs de Chanteperdrix et Crueize ainsi que celui du tunnel de Sainte Lucie[6]. Le , Bauby prévoit que ces ouvrages d'arts doivent être terminés avant la fin de cette campagne[7].

En 1885, l'administration estime que la section de ligne de Marvejols à Saint-Chély doit pouvoir être livrée au service au printemps 1886 mais finalement ce sont les chantiers de superstructures, les gares, réalisées par la Compagnie des chemins de fer du Midi (concessionnaire) qui retardent l'ouverture[8]. Le ministère des travaux publics autorise la compagnie du Midi à ouvrir, le , la section, longue de 32 km, entre les gares de Marvejols et Saint-Chély[9], via le viaduc de Sénouard.

- Photos du viaduc au début des années 1900

voir note[alpha 1]

voir note[alpha 1]

Caractéristiques

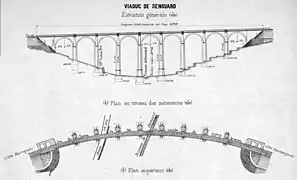

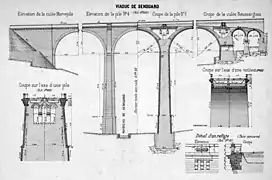

Les caractéristiques principales de l'ouvrage sont les suivantes :

- Ligne d'origine : Marvejols à Neussargues[10],

- Années de construction : 1879-1883[10],

- Nombre de voies : construit pour deux voies[10],

- Ouvrage en courbe avec un rayon de courbure de 350 m[11],

- Rampe d'un maximum de 27,5 mm/m [11],

- Hauteur maximum : 43 m[12] - [13] - [14] - [alpha 2],

- Longueur totale : 231,10 m[12] - [13] - [14]

- Ouverture totale : 162 m[13],

- Arches : 9 arches de plein cintre, de 18 m d'ouverture maximum[12] - [14],

- Coût total : 1 080 878,12 fr[13],

- Coût au mètre linéaire : 4 677,10 fr[13].

- Élévations et coupes du viaduc

Notes et références

Notes

- Cette carte postale utilise une graphie erronée « viaduc du Sénoir » du nom du viaduc.

- D'autres sources indiquent 45 m, notamment les Annales des ponts et chaussées en 1881[11].

Références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail..

- Reinhard Douté, Les 400 profils de lignes voyageurs du réseau ferré français, vol. 2 : Lignes 601 à 990, Paris, Les Éditions La Vie du rail, , 239 p. (ISBN 978-2-918758-44-0), chap. 722/4 (« Marvejols - Neussargues »), p. 87.

- « Ministère des travaux publics, direction générale des chemins de fer, direction de la construction (1ère et 2e divisions) : situation, à la fin du 4e trimestre de 1897, des travaux de chemins de fer d'intérêt général déclarés d'utilité publique et non livrés à l'exploitation », Le Journal des chemins de fer, no 5245, , p. 104 (lire en ligne, consulté le ).

- Ch Talansier, « Travaux Publics : Viaduc de Crueize », Le Génie Civil, no 10, , p. 1-2 (lire en ligne, consulté le ).

- Préfet, « Ministère des travaux publics : Avis », Journal officiel de la République française, , p. 10896 (lire en ligne, consulté le ).

- A. Bauby, « Service des chemins de fer : Ligne de Marvejols à Neussargues », Rapports et délibérations / Département de la Lozère, Conseil général, , p. 36-37 (lire en ligne, consulté le ).

- A. Bauby, « Service des chemins de fer : Ligne de Marvejols à Neussargues », Rapports et délibérations / Département de la Lozère, Conseil général, , p. 7 (lire en ligne, consulté le ).

- A. Bauby, « Service des chemins de fer : Ligne de Marvejols à Neussargues », Rapports et délibérations / Département de la Lozère, Conseil général, , p. 102 (lire en ligne, consulté le ).

- « Chronique : Chemins du Midi », Journal des chemins de fer, no 5622, , p. 340 (lire en ligne, consulté le ).

- Séjourné 1916, p. 71.

- « Mémoires et documents : 1e Viaduc de Sénouard », Annales des ponts et chaussées : Partie technique. Mémoires et documents relatifs a l'art des constructions et au service de l'ingénieur, , p. 233 (lire en ligne, consulté le ).

- Marcel Prade, Ponts & viaducs au XIXe siècle : techniques nouvelles et grandes réalisations françaises, Brissaud, , 407 p. (ISBN 9782902170593, lire en ligne), p. 63.

- Charles Bricka, Cours de chemins de fer : professé à l'École nationale des ponts et chaussées. Matériel roulant et traction, exploitation technique,..., t. 2 : Matériel roulant et traction - Exploitation technique - Tarifs - Dépenses de construction et d'exploitation - Régime des concessions - chemins de fer de systèmes divers, Paris, Gauthier-Villars et fils, coll. « Encyclopédie des travaux publics », , 709 p. (lire en ligne), p. 646.

- Séjourné 1916, p. 102.

Bibliographie

- Paul Séjourné, Grandes voutes, t. VI : Pratique des voûtes, Bourges, Vve Tardy-Pigelet et Fils, , 283 p. (lire en ligne), p. 71, 77 et 102.