Vallée de l'Ouzom

La vallée de l'Ouzom est une vallée des Pyrénées françaises dépendant à la fois du département des Pyrénées-Atlantiques en Nouvelle-Aquitaine et de celui des Hautes-Pyrénées en Occitanie. Sa partie haute, appelée pour des raisons géographiques et historiques, « vallée de Ferrières » fait partie du val d'Azun, une des sept vallées du Lavedan. La vallée de l'Ouzom est comprise entre la vallée d'Ossau à l'ouest, et deux vallées du Lavedan (val d'Azun et Estrèm de Salles) à l'est.

| Vallée de l'Ouzom | |||

| Massif | Massif du Granquet (Pyrénées) | ||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Régions | Occitanie Nouvelle-Aquitaine |

||

| Départements | Hautes-Pyrénées Pyrénées-Atlantiques |

||

| Communes | Arbéost, Ferrières Arthez-d'Asson |

||

| Coordonnées géographiques | 43° 01′ nord, 0° 16′ ouest | ||

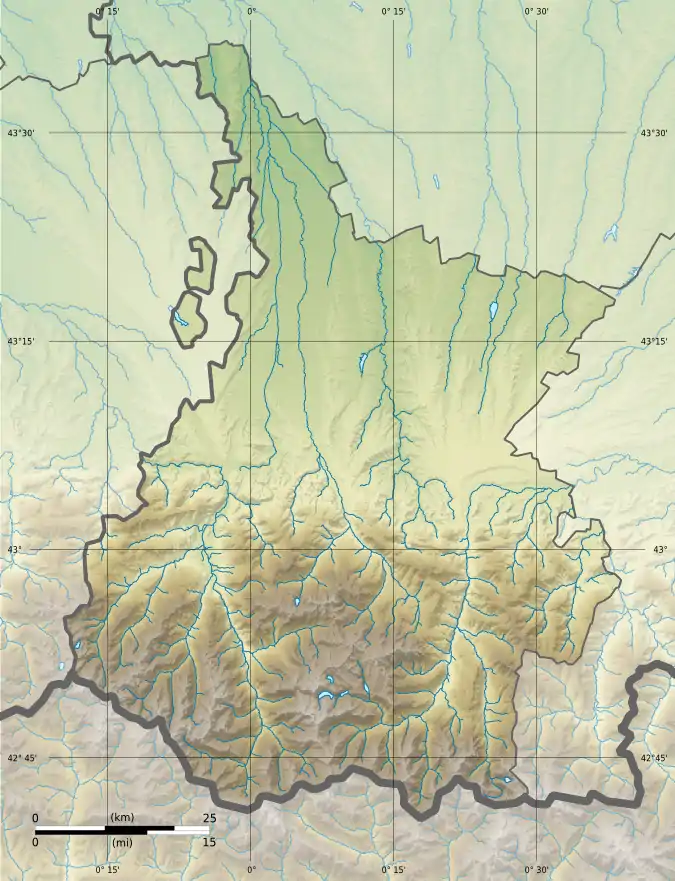

| Géolocalisation sur la carte : Pyrénées

Géolocalisation sur la carte : Hautes-Pyrénées

| |||

| Orientation aval | nord | ||

| Longueur | 20 km | ||

| Type | Vallée glaciaire | ||

| Écoulement | Ouzom | ||

| Voie d'accès principale | D 126 | ||

Toponymie

Elle doit son nom au torrent qui la parcourt, l'Ouzom. Le nom vallée de Ferrières vient de celui de la commune de Ferrières (Hautes-Pyrénées).

Géographie

La vallée de l'Ouzom, enserrée entre la vallée d'Ossau à l'ouest et celles du Lavedan à l'est est relativement exiguë (163 km2). Long d'une trentaine de kilomètres, l'Ouzom prend sa source dans le cirque du Litor et se jette dans le gave de Pau à Igon, entre Coarraze et Nay. La haute et la basse vallée forment deux pays distincts, séparés par une gorge étroite à hauteur des falaises d'où jaillissent les résurgences de l'Aygue Nègre et de l'Aygue Blanque.

En amont de ce défilé, la vallée s'ouvre sur le modeste bassin de Ferrières enchâssé entre des crêtes élevées. Plus haut, les hameaux d'Arbéost occupent de petits replats. Le cirque du Litor, à 1 300 m d'altitude offre un moutonnement de croupes herbeuses dominées par les hautes crêtes du massif des Gabizos.

En aval des gorges, à partir d'Arthez-d'Asson, la vallée s'élargit modérément vers la plaine du gave, entre les collines formant le piémont pyrénéen.

Particularités administratives

La haute vallée de l'Ouzom est partagée entre les départements des Hautes-Pyrénées, rive droite de l'Ouzom (communes de Ferrières et d'Arbéost) et des Pyrénées-Atlantiques, rive gauche (communes de Béost, Louvie-Soubiron, Louvie-Juzon). Mais, si les deux villages bigourdans de Ferrières et d'Arbéost sont situés dans la vallée même, les villages béarnais situés dans la vallée voisine d'Ossau, au-delà des crêtes, n'y possèdent que des bois et des pâturages - à l'exception d'un petit hameau habité, celui des Etchartès dépendant de Louvie-Soubiron.

La basse vallée, en aval des gorges, est pour sa plus grande partie béarnaise sur les territoires d'Asson, Arthez-d'Asson et Igon. Il existe toutefois dans la partie haute du vallon de l'Arriusec, une zone de forêts et de pâturages appartenant à la petite vallée bigourdane d'Estrem-de-Salles.

Histoire

L’histoire de la vallée de l’Ouzom est déterminée par deux éléments fondamentaux :

- la colonisation de la haute vallée par les gens de la vallée voisine du Lavedan,

- la production de fer à partir du minerai de la mine de Baburet.

La colonisation agricole et pastorale de la vallée de l'Ouzom

La géographie particulière de la vallée dont l'aval et l'amont sont séparés par une gorge difficilement franchissable explique en partie son mode d’occupation.

La basse vallée comporte deux gros bourgs : Igon cité dès le XIIe siècle et Asson, mentionné dès le XIe[1]. Jusqu'à l'entrée des défilés, la vallée fut défrichée à partir d'Asson, puis occupée par des fermes dispersées. Ce mode de peuplement, à partir de la basse vallée, est tout à fait habituel dans la montagne pyrénéenne.

L'implantation humaine dans la haute vallée suivit une logique différente. Pratiquement inaccessible de l'aval, elle fut d’abord utilisée comme pâturages par les habitants des vallées voisines du Lavedan et d’Ossau. Dès le Moyen Âge, les cadets d’Arrens, de Marsous et d’Aucun en Lavedan s'installèrent dans tous les endroits propices. Ils construisirent de petits hameaux et des fermes isolées, en habitat dispersé inhabituel dans les vallées de la montagne pyrénéenne. Les Ossalois ne créèrent que le petit hameau des Etchartès. Au XIIe siècle, la vallée était ainsi partagée entre Asson, au nord des gorges, et Ossau et Lavedan, au sud. Les seigneurs de Béarn et de Bigorre entérinèrent ce partage. Lors de la création des départements, en 1790, on reprit les mêmes limites.

Les habitants de la haute vallée revendiquèrent leur indépendance par rapport à leurs communautés d’origine. Après de longs conflits, des territoires communaux cohérents leur furent cédés : Arbéost devint autonome en 1743 et Ferrières en 1790.

Les activités sidérurgiques

La production de fer dans des « forges[2] » à bas-fourneaux à partir du minerai de la mine de Baburet permit peu à peu la jonction des deux parties de la vallée.

La vallée de l'Ouzom est riche en minerais de fer[3]. On n'a aucune certitude sur les débuts de leur exploitation[4], mais la toponymie fournit une indication : l’ancien nom du village de Ferrières, Herrariis, figure dans un document du début du XIIIe siècle, le cartulaire de Bigorre[5].

L’existence d’une mouline à fer (la forge de Louvie) près de Ferrières, au plus près de la mine de Baburet, est attestée par un document de 1512. Dans la basse vallée, la forge d’Asson est reconstruite en 1588. En 1612, les deux forges – et la mine de Baburet - sont la propriété des seigneurs de Louvie. Le fer produit est exporté vers la plaine (Morlaàs, Nay, Oloron, Tarbes) et un chemin de communication est créé le long de l'Ouzom, entre la haute et la basse vallée. Dès lors, les histoires des deux parties de la vallée se confondent autour de l’activité liée au fer. Les forges de la vallée de l’Ouzom emploient des mineurs, des « forgeurs », des charbonniers. Autour d’elles, de petites industries apparaissent : cloutiers, fabriques de chapelets en perles de buis, tissages.

Depuis la fin du XVIe siècle, Antoine d'Incamps et ses descendants contrôlèrent peu à peu toutes les forêts de la vallée de l'Ouzom pour leurs besoins en charbon de bois. L'héritier des Incamps, Jean-Paul d'Angosse obtint, en 1787, la création de la communauté indépendante d'Arthez-d'Asson, une véritable enclave taillée à l'intérieur même du territoire d'Asson.

Les forges, notamment la forge de Nogarot fonctionnèrent jusqu’en 1866. La mine de Baburet fut exploitée à nouveau, principalement de 1937 à 1962, et desservie par une voie ferrée de 22 km établie entre Ferrières et la gare de Coarraze-Nay pour le transport du minerai.

Voir aussi

Bibliographie

- J. B. Laborde, « La mine de fer de Baburet et les anciennes forges de la vallée de l’Ouzom », Le Patriote des Pyrénées, Pau, 27-.

- Jean Defos du Rau, « La vallée de l'Ouzom et ses habitants », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1944, Tome XV, p. 5-55.

- Émile Pujolle, « Mines et ferraries de la vallée de l’Ouzom : organisation fonctionnelle et symbolique d’un territoire », Bulletin des amis de Nay et de la Batbielle, dix-neuvième année, 2000.

Articles connexes

Notes et références

Notes

Références

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, 1863, Paris, Imprimerie impériale. Réédition, Ekaina, Bidart.

- Forge : installations produisant du fer dans des bas-fourneaux, par la méthode de réduction directe.

- Outre de petits affleurements qui furent exploités en minières à ciel ouvert, on y trouve les galeries de quatre mines. Dans la haute vallée, celle de Groute - sur le territoire de Béost - et celles de Clot Méné et de Baburet sur celui de Louvie-Soubiron. Dans la basse vallée, celle d'Arrioulet, sur le territoire d'Asson.

- Une exploitation du minerai de fer de Baburet est évoquée dès l’âge du fer, mais on manque de preuves archéologiques. Cf. D. Roux, Protohistoire des piémonts pyrénéens : la transition âge du bronze-âge du fer et les phases anciennes du premier âge du fer entre Garonne et Èbre, p. 256-257.

Le travers-banc de la mine de Baburet a été attribué, toujours sans preuves, aux « Romains » Cf. Bernard de Palassou, Essai sur la minéralogie des Monts-Pyrénées, 1784, Paris, Didot jeune, p. 123. - Louis-Antoine Lejosne, Dictionnaire topographique du département des Hautes-Pyrénées, rédigé en 1865. Imprimé à Pau, 1992, sous la direction de R. Aymard.