Usine sidérurgique de Florange

L’usine sidérurgique de Florange est un complexe sidérurgique dans la vallée de la Fensch, en Moselle, essentiellement situé sur les communes de Hayange, Serémange-Erzange, Ébange et Florange. Zone de production sidérurgique très ancienne, l'usine connait une évolution majeure en 1948 quand les Wendel décident d'organiser la coopérative Sollac.

| Type d'usine |

Usine sidérurgique |

|---|

| Opérateur | |

|---|---|

| Effectif |

2100[1] (2016) |

| Produits |

Tôles en acier nu ou révêtu |

|---|

|

|

En 2012, ArcelorMittal emploie dans cette usine 2 600 personnes, dont les services qualité et logistique du groupe, et 630 sur le haut fourneau, qui fait travailler aussi 500 à 700 personnes chez les sous-traitants. Mais en 2020, il ne reste de l'usine à chaud que le laminoir à chaud, les installations aval (laminoirs à froid et lignes de revêtement) ayant été maintenues.

La sidérurgie à Florange avant l'usine

La présence de minerai de fer a donné naissance à une activité métallurgique probablement aussi ancienne que les Celtes. Les Gallo-romains prolongent cette tradition en exploitant le minerai qui affleure alors à Florange : une statue de Vulcain en grès trouvée en 1903 confirme la vitalité de l'industrie métallurgique à cette époque[SF 1].

Aux XVe et XVIe siècles, le savoir-faire local est reconnu et les documents abondent, faisant état d'accidents, de transactions, ou de bilans économiques. Par exemple, « les comptes du domaine en 1580 précisent que la forge de Suzange prend sa Myne dans les Montaignes de Florhenges. En 1766, Hayange se fournit aussi en forêt de Florange »[SF 1].

Des documents montrent que le minerai est encore exploité dans des affleurements du « Bois de l’Étoile » jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Des indices permettent de dire que fers à cheval, pinces et clefs ont été fabriqués sur place. Au XIXe siècle, le minerai de Florange est lavé au lavoir de Marspich : le minerai lavé contient 27 % d'argile et de sable, 12 % d'eau et 61 % d'oxyde de fer[SF 1].

Histoire de l'usine

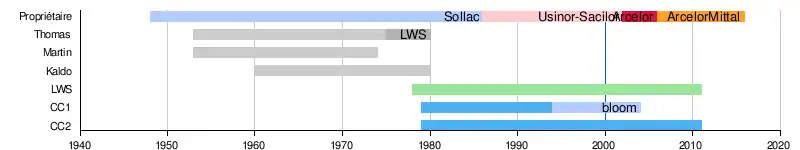

Hauts fourneaux de Patural à Hayange

Seuls les arrêts identifiés et de plus de 1 an ont été représentés

L'usine à fonte

La première cokerie de Serémange-Erzange, composée de deux batteries, est mise en service entre 1952 et 1954. Elle est destinée à l'alimentation en coke des hauts fourneaux d'Hayange. Les fours de cette cokerie arrivant en fin de vie au milieu des années 1970, une nouvelle cokerie est mise en chantier en 1975 et démarrée en 1978, dans le prolongement de la batterie de fours utilisée alors. Ses 64 fours assurent une production identique à celle des 120 anciens fours : 600 000 tonnes/an de coke et 300 m3/tonne de gaz de houille par tonne de charbon enfournée. Située quasiment en plein centre ville, cette nouvelle cokerie a bénéficié d'un effort particulier au niveau de la pollution, la construction d'installations de dépoussiérage et de traitement des eaux ayant constitué près de 20 % du coût d'investissement[2].

Les hauts fourneaux, qui datent du début du XXe siècle, sont également agrandis. En particulier, les hauts fourneaux P3 à P6, dont la conception s'inspire des standards américains, doublent de volume. Vers 1956, le P4 devient même, avec un creuset de 7,5 m de diamètre, une cuve de volume utile 900 m3[SF 2] et une capacité de production de 1 000 tfonte/j, le plus gros et le plus productif d'Europe. Il ne sera supplanté par le J1 de l'usine sidérurgique de Jœuf qu'en 1961[SF 3]. C'est aussi à ce moment que Wendel et Cie lance la construction d'un septième haut fourneau, le P7, dans l'alignement des 6 premiers. Mais seule la batterie de copwers, finie en 1962, est construite, la construction du four étant abandonnée. En 1964, ces 3 cowpers sont alors connectés au P6, en remplacement de la batterie d'origine[SF 2].

En démarre la première chaîne de l'usine d'agglomération de minerai de fer lorrain, installée à Suzange. En 1962, la deuxième chaîne, parallèle à la chaîne no 1, est démarrée. L'usine est alors capable de traiter la totalité des fines de minerai issue des usines de Jœuf et de Hayange. En 1970, la chaîne no 1 est agrandie de 99 à 104,5 m², la deuxième passe de 132,5 à 141,2 m² en 1971. L'ensemble est alimenté par un parc d'homogénéisation, renforcé en 1968 par une installation de broyage[SF 4].

Les Grands Bureaux de la Sollac sont construits à Florange en 1964. Au fil du temps, ces locaux emblématiques ont été le siège de la direction de la branche des produits plats d’Usinor-Sacilor en 1987, puis ceux de Sollac Lorraine en 1999, de l’U. O. Centre d’Arcelor en 2001 et d'ArcelorMittal à partir de 2004[SF 1].

En 1980, deux usines d'agglomération de minerai, à Fontoy et Suzange, louées à Sacilor, produisent 4,1 millions de tonnes d'agglomérés, permettant une marche des hauts fourneaux à 100 % d'aggloméré[2].

Les 3 plus gros hauts fourneaux de la division de Patural (P3, P4 et P6) sont complètement reconstruits entre 1973 et 1978. Leur modernisation entraîne l'arrêt des hauts fourneaux voisins de Knutange (un arrêté en 1973, l'autre en 1975), ainsi que des deux hauts fourneaux de Hayange -division de Fourneau- (éteints en 1977). La capacité de production de l'ensemble rénové reste stable : en 1973, les 8 hauts fourneaux de la Fensch avaient produits 1 996 000 tonnes de fonte brute, en 1979, les 4 hauts fourneaux de Patural produisent 1 812 000 tonnes de fonte[note 1]. Cette modernisation entraîne aussi la fermeture des deux derniers hauts fourneaux de l'usine de Knutange (en 1973 et 1975) et des deux hauts fourneaux de la division de Fourneau (en 1977)[2].

En 1988, l'usine d'agglomération de Suzange est arrêtée[SF 4].

En , la pandémie de Covid-19 amène à l'anticipation de la fermeture de la cokerie. L'outil est en bon état et pérenne jusqu'en 2032, mais le site de Dunkerque, unique client du coke depuis l'extinction des hauts fourneaux de Patural, ne sait plus absorber l'excédent de coke produit. Le coke florangeois, pénalisé par des surcoûts logistiques, est condamné[3]. Le , la cokerie de Florange produit la dernière tonne de coke, la batterie de 64 fours agée de plus de 40 ans est définitivement arrêtée[4].

Aciérie de Serémange

Entre 1952 et 1954 est mise en service une aciérie à Serémange-Erzange, constituée de deux groupes de convertisseurs : 4 convertisseurs Thomas de 55 tonnes et 4 fours Martin de 140 et 200 tonnes. Elle est renforcée en 1960 par un convertisseur Kaldo d'une capacité de 110 tonnes, à l'époque le plus gros convertisseur à l'oxygène pur de la sidérurgie lorraine. Celui-ci représente alors un vrai pari technologique puisqu'il s'agit du deuxième au monde de ce type, le premier étant un démonstrateur de 30 tonnes[5] - [6].

En 1974, les deux convertisseurs Martin de 140 tonnes ont une capacité de 180 tonnes[7]. Depuis deux ans, ce sont les derniers de ce type opérationnels en Lorraine, ils ferment à leur tour[8]. En 1975, les quatre convertisseurs Thomas sont transformés en convertisseurs LWS à soufflage d'oxygène par le fond, d'une capacité de 65 tonnes chacun[2] - [9].

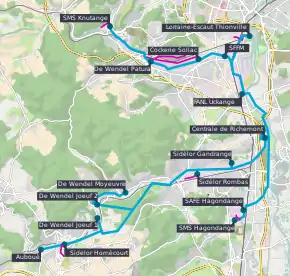

En 1978, les convertisseurs LWS ayant vérifié tous les espoirs, alors que les contreperformances des convertisseurs Kaldo de l'aciérie de Gandrange ont condamné le convertisseur rotatif, une nouvelle aciérie est construite autour de deux gros convertisseurs LWS de 240 tonnes. Cette nouvelle aciérie alimente deux machines de coulée continue de brames, qui démarrent un an après les convertisseurs. Le convertisseur Kaldo est arrêté quelques mois la mise en service de l'aciérie LWS. La vieille aciérie Thomas-LWS est arrêtée prématurément en 1980 à cause de la mauvaise conjoncture économique, ainsi que la coulée en lingot et le slabbing associé. La capacité de production théorique est de 3 millions de tonnes annuelles de brames[2] (mais elle ne dépassera jamais 2,5 millions de tonnes).

Ainsi, en 1978, avec des hauts fourneaux rénovés, une cokerie et une aciérie neuve, la filière à chaud de Florange est totalement modernisée. Elle forme un ensemble cohérent et moderne[2], avec des choix technologiques audacieux (gueulard Paul Wurth aux hauts fourneaux, procédé LWS, etc.). 30 ans après, la physionomie générale de l'usine n'aura presque pas changé, confirmant la justesse de choix techniques de l'époque… mais aussi l'absence de volonté de maintenir l'avance technologique de l'usine.

Le laminoir à chaud

Le grand train à bandes est décidé en 1948 dans le cadre du plan Marshall. Pour la sidérurgie européenne, qui a accumulé un retard technologique avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, « c'est une révolution technologique. Ce sera une révolution économique quand on aura examiné toutes les répercussions économiques qu'aura cette invention pendant plus d'un demi-siècle à travers le monde[6]. » Ce train est au cœur de la constitution de la Sollac, coopérative de neuf sociétés qui s'étaient associées pour le financer et l'alimenter[10]. Il entre en service en 1953, en même temps que l'aciérie Thomas et Martin[SF 5]. En 1983, un four à brames est couplé au train pour l'alimenter en continu[11]. Un an après, le train est complètement rénové[SF 5].

L'aciérie Tomas-Martin construite entre 1952 et 1954 est équipée d'un slabbing, c'est-à-dire un laminoir dégrossisseur transformant les lingots en brames. La masse maximum des brames, initialement 14 tonnes, est portée rapidement à 17 tonnes[2]. Le slabbing et les fours pits associés arrêtent dès la mise en service des deux coulées continues[SF 5].

En 1998, un deuxième four à brames est construit en parallèle du premier. Ce four permet de consommer des brames froides, libérant l'aciérie de la nécessité d'une production en juste à temps. Mais il permet aussi au laminoir de fonctionner avec des brames issues d'autres usines[11]…

Les laminoirs à froid

Sous l'égide de la Sollac, des installations de laminage sont construites[SF 5] :

- 1952 : train à froid 5 cages 48" d’Ébange ;

- 1954 : train à froid 3 cages 80" et ligne d’étamage à Ébange ;

- 1958 : électrozingage en feuille à Ébange, et 2e ligne d’étamage ;

- 1962 : recuit en bobine expansée à Ébange ;

- 1962/64 : 5 cages de laminoir et 3e ligne d’étamage à Ébange.

Puis les investissements basculent sur le nouveau site de Ste Agathe, sur le ban de Florange, de l'autre côté de la route D18 :

- 1969 : Ligne de refendage de fer-blanc et de tôles minces[SF 5] ;

- 1983 : Mise en service de la ligne d'électrozingage ELSA (ÉLectrozingage de Ste Agate), selon le procédé CAROSEL[SF 5] ;

- 1985-1986 : tandem décapage-train à froid 4 cages[12] ;

- 1988 : Mise en service de la ligne de recuit continu RCM (Recuit Continu Mixte)[13] ;

- 1989 : ligne de vernissage (à Ébange)[12] ;

- 1991 : ligne de galvanisation et ligne de revêtement organique[12] ;

- 1997 : ligne d'inspection LISA (Ligne d'Inspection de Ste Agate)[12] ;

- 2020 : conversion de la ligne électrozingage ELSA en ligne de galvanisation à chaud, nommée GALSA 2 (GALvanisation Sainte-Agathe n°2)[14].

En 1980, le site dispose de deux laminoirs à froid à Ébange et de un à Florange. Ces trains alimentent deux lignes d'étamage électrolytique à Ébange. Florange dispose en outre de la ligne d'électrozingage ELSA, destinée essentiellement à la construction automobile[2].

Les dénominations successives de l'usine de Florange

- Sollac en 1982,

- Sollac Florange en 1986,

- Sollac Groupe Usinor en 1999,

- Sollac Lorraine Groupe Usinor en 2000,

- Sollac Lorraine Groupe Arcelor en 2002,

- ArcelorMittal Atlantique et Lorraine en 2006.

Débat sur la fermeture de l'usine

Trois ans après la fermeture de l'usine de Gandrange, le groupe ArcelorMittal met successivement à l’arrêt, en juin et , les deux hauts fourneaux de son usine de Florange. Bien que le groupe parle de « mise en veille conjoncturelle, temporaire et provisoire », les ouvriers du site craignent une fermeture définitive[15].

Le rapport Faure

Il a été commandé par le ministre Arnaud Montebourg le à Pascal Faure, vice-président du « Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies » pour analyser la filière acier et le site de Florange. Le rapport a été remis au ministre le [16]. Ce rapport La filière acier en France et l’avenir du site de Florange présente Florange comme un site viable[17] et l'un des « trois sites d'ArcelorMittal les plus performants en termes de coûts de production ». Les hauts fourneaux d'Hayange et l'agglomération de minerais de Rombas ont par ailleurs, selon ce rapport, une capacité à « consommer des minerais de moindre qualité », appréciable en période de minerai rare et cher (p. 54).

Une usine viable et rentable

Un document interne au groupe, rendu public par la CFDT le , montre que c'est l’un des sites ArcelorMittal les plus rentables d’Europe du Nord[18], malgré « le surcoût de 24 euros de transport à la tonne »[19].

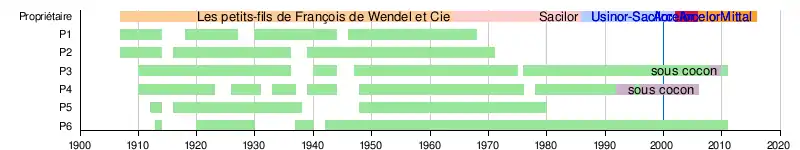

Le charbon à coke et le minerai de fer y sont acheminés de l'étranger, via le port Rotterdam et le port d'Illange, par 400 kilomètres[20] de voies d'eau à grand gabarit : le Rhin et son affluent, la Moselle. Sa capacité correspond exactement à celle du laminoir (220 salariés) et de l'usine d'emballage (180 salariés)[21]. Depuis son arrêt à l'été 2011, ceux-ci sont approvisionnés via Dunkerque, malgré l'absence de lien fluvial direct, ce qui « peut compliquer la logistique »[21]. ArcelorMittal déplore de son côté une « capacité limitée de production » par rapport aux coûts fixes[20] et les 400 km de distance avec Rotterdam.

Les hauts fourneaux représentent cependant une immobilisation financière importante, en stocks de minerai de fer. Arrêter leur production, mais sans les vendre, permet de se désendetter, tout en conservant une option de forte rentabilité en cas de reprise économique, en attendant que l'offre mondiale de minerai de fer s'adapte à l'envol des cours. L'arrêt d'un haut fourneau entraînant « des dégradations très importantes »[22], avec un redémarrage « particulièrement long et délicat », ArcelorMittal a maintenu les cowpers chauds, avant de renoncer à cette dépense d'énergie inutile. Il possède aussi des hauts fourneaux et des aciéries à Dunkerque et Fos-sur-mer, moins coûteux car donnant directement sur la mer. Modeste, l'écart de coût de transport est loin de justifier le démontage du haut-fourneau de Florange. La pollution des paysages générée par la sidérurgie requiert par ailleurs d'utiliser d'abord les hauts fourneaux existants.

Projet de nationalisation temporaire

Lors du débat sur l'avenir de la sidérurgie, le premier ministre Jean-Marc Ayrault a déclaré sur France2 le que le groupe socialiste a préparé « une proposition de loi pour obliger » une entreprise, lorsqu'elle veut céder un site, « à rechercher un repreneur »[23], reprenant une promesse de campagne de François Hollande.

Le ministre français du redressement productif Arnaud Montebourg propose alors de reprendre temporairement Florange, sur le modèle de la nationalisation de General Motors réalisée par les États-Unis en 2009, le constructeur automobile étant alors très endetté, puis placé sous la protection de la justice. Objectif, revendre Florange à un repreneur moins endetté et plus motivé qu'ArcelorMittal. Il déclare devant l'Assemblée nationale le qu'il « y a comme une sorte d'unité nationale qui se construit progressivement autour du projet de nationalisation temporaire car nous ne pouvons pas accepter que la société ArcellorMittal ferme des hauts fourneaux qui sont rentables et que certains repreneurs se proposent de sauver »[24].

Selon une note de dix pages de Catherine Bergeal, directrice juridique du Ministère des finances, révélée par le Canard Enchaîné, l'opération est possible sur le plan légal car « la nationalisation (…) peut ne concerner qu'un bien ou qu'un établissement »[25]. Plusieurs repreneurs sont approchés : le Français Bernard Serin, patron du belge Cockerill Maintenance et Ingénierie (CMI), le sidérurgiste italo-suisse Duferco et le Russe Severstal.

Le Projet Séraphin, élaboré selon les calculs du Fonds stratégique d'investissement (FSI) et du cabinet Mac Kinsey dans un document du , évalue l'investissement total à 1,1 milliard d'euros sur la période 2013-2015, dont 630 millions en capitaux propres et 470 millions en dette, structure financière plus équilibrée que celle d'ArcelorMittal. Les 630 millions de capitaux propres se répartissent en 410 millions d'euros pour les pouvoirs publics (FSI), Bernard Serin et Severstal apportant chacun 110 millions[26].

Abandon du projet

Cette option est finalement écartée le , par peur de détourner les investisseurs internationaux du pays, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ayant trouvé un accord avec Lakshmi Mittal : il s’engage à ne pas licencier les salariés du haut-fourneau de Florange, ce qui évite à l’État de reconstituer le stock de minerai de fer au moment où les cours mondiaux sont élevés, même si Florange a la particularité de pouvoir consommer des minerais meilleur marché que la moyenne. Une pétition réclamant la nationalisation temporaire du site a recueilli 30 000 signatures en quelques semaines en [27].

Le , on apprend que les hauts-fourneaux ne seront jamais rallumés. L'officialisation de la nouvelle interviendra en 2019 mais ArcelorMittal ne souhaite plus utiliser ce site auquel il veut trouver une autre utilisation[28]. Cette décision intervient au terme du délai de six ans fixé par Jean-Marc Ayrault au cours duquel le leader européen de la sidérurgie s'engageait à ne licencier aucun salarié de Florange. Une décision inéluctable qui entraîne des réflexions pour ne pas laisser l'industrie de Florange au point mort.

Bibliographie

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « ArcelorMittal » (voir la liste des auteurs).

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article. - Hayange fait partie des actifs de British Steel convoités par le fonds turc, Ouest-France Londres (AFP), 12/08/2019.

- Rachat de British Steel : le chinois Jingye mise sur Hayange, "Le Républicain lorrain", Édition Thionville - Hayange

Notes et références

Notes

Références

- Vincent Michelon, « François Hollande à Florange : a-t-il oui ou non "tenu ses engagements" de 2012 ? », LCI,

- Monique Thouvenin, « De WENDEL-SIDÉLOR à SACILOR-SOLLAC : 1968-1980. 13 années de mutations difficiles en Lorraine. », Revue Géographique de l'Est, vol. 21, no 1, , p. 53-56 (lire en ligne)

- Clément Lhuillier, « ArcelorMittal : la fermeture de la cokerie de Serémange-Erzange se précise », France Bleu Lorraine Nord,

- François Pelleray, « La cokerie d'ArcelorMittal s’éteint à Serémange-Erzange », France Bleu Lorraine Nord,

- (en) James Albert Allen, Studies in Innovation in the Steel and Chemical Industries, Manchester University Press, , 246 p. (ISBN 0-678-06790-2 et 978-0678067901), p. 141

- Jean-Yves Debost et Bernard Réal, Les rapports des industries de la manutention avec l'évolution des processus de production et des moyens de transport dans le cours de l'internationalisation du capital, Université des Sciences Sociales de Grenoble, Institut de Recherche Economique et de Planification, (lire en ligne [PDF]), partie 2, p. 47-64

- (en) Harry George Cordero, Iron and Steel Works of the World, , p. 144

- Pascal Raggi, « Industrialisation, désindustrialisation, ré-industrialisation en Europe : Le cas de la sidérurgie lorraine (1966-2006) », Rives méditerranéennes, , § 8

- « Sollac », sur industrie.lu,

- Thouvenin 1981, p. 41

- (en) Patrick Zygmunt et Alain Puissant, « Starting up of the second furnace at the Sollac Florange hot strip mill », La revue de métallurgie, vol. 98, no 1, , p. 87-95 (DOI https://doi.org/10.1051/metal:2001161)

- Historique du site d'Arcelormittal Florange, Prospectus des 60 ans, 2008

- « Recuit Continu Mixte » (consulté le )

- Damien Golini, « ArcelorMittal : la nouvelle ligne Galsa 2 galvanise les troupes », Le Républicain lorrain, (lire en ligne)

- « Florange : des promesses à la fermeture des hauts fourneaux, retour sur cinq ans de crise », sur lemonde.fr, .

- Rapport Faure sur le site redressement-productif.gouv.fr

- www.michel-liebgott.com

- « Révélation : un document interne confirme la rentabilité du site de Florange » par Hélène Messang – Eric Molodtzoff et Emmanuel Bouard, le 12 décembre 2012 sur France 3

- « ArcelorMittal : le document qui prouve la compétitivité de Florange », par Laurence Schmitt, dans le Républicain lorrain du 13 décembre 2012.

- « Florange, un des sites les plus rentables de Mittal, dit la CFDT », Reuters, le 13 décembre 2012

- « la filière acier en France et l’avenir du site de Florange », rapport au Ministre du Redressement productif, par Pascal Faure, vice-président du CGIET, page 49

- « La filière acier en France et l’avenir du site de Florange », rapport au Ministre du Redressement productif, par Pascal Faure, vice-président du CGIET, p. 12

- SIPA du 27 novembre 2012

- Le Parisien du 29 novembre 2012

- « Après Mittal, Arnaud Montebourg menace maintenant Rio Tinto », par Cédric Pietralunga, dans Le Monde du 12 décembre 2012

- Selon un proche des négociations, cité par le quotidien Le Monde. « Après Mittal, Arnaud Montebourg menace maintenant Rio Tinto », par Cédric Pietralunga, dans Le Monde du 12 décembre 2012

- Pétition pour la nationalisation de Florange, dépêche AFP du 3 janvier 2012

- « ArcelorMittal ne veut pas rallumer les hauts-fourneaux de Florange », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

Jacques Corbion (préf. Yvon Lamy), Le savoir… fer — Glossaire du haut fourneau : Le langage… (savoureux, parfois) des hommes du fer et de la zone fonte, du mineur au… cokier d'hier et d'aujourd'hui, , 5e éd. [détail des éditions] (lire en ligne)

- § Florange

- § Saga des hauts fourneaux de Lorraine : leurs campagnes de marche

- § Hayange

- § Suzange

- § Sollac