Centrale thermique de Richemont

La centrale thermique de Richemont est une ancienne centrale thermique située dans la commune française de Richemont, dans le département de la Moselle.

.jpg.webp)

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Coordonnées |

49° 16′ 56″ N, 6° 10′ 46″ E |

| Propriétaire | |

| Opérateur | |

| Construction | |

| Mise en service |

1954 |

| Mise à l’arrêt définitif | |

| Statut |

Démantelée (2010-2012) |

| Effectifs |

500 agents (1960-1980)[1] |

| Type d'installation | |

|---|---|

| Énergie utilisée |

| Production annuelle |

2 TWh en 1974 0,7 TWh en 1993 |

|---|

|

|

De sa mise en service, en 1954, jusqu'à son arrêt, en 2010, la centrale valorise le gaz de haut fourneau produit par la trentaine de hauts fourneaux des usines sidérurgiques des vallées de la Fensch et de l'Orne. Grâce à son gazomètre, elle optimise et répartit l'utilisation du gaz entre les différentes usines.

Historique

Fondation

Le , 5 sociétés[note 1] sidérurgiques du bassin mosellan (Sidélor, Nord & Lorraine, la SAFE, de Wendel et l'UCPMI), s'associent pour construire une centrale thermique au gaz. La société, née sous la forme d'une coopérative, est appelée la Sté Centrale Sidérurgique de Richemont. Elle grossira en 1960 avec l'arrivée de Lorraine-Escaut à Thionville, et, en 1966, avec la Sté Métallurgique de Knutange (SMK)[3].

Le , soit 3 ans après cette fondation, la première tranche de la centrale est couplée au réseau électrique[1]. Elle est installée au bord de la Moselle, seule capable de fournir le débit d'eau suffisant pour assurer la condensation de la vapeur après détente dans les turbines. En effet, en l'absence de tour aéroréfrigérante, « une usine de 100 kW nécessite quelque 25 m3/h d'eau froide soit, en période d'étiage, la moitié du débit total de la Moselle »[3]. La proximité du canal et du port fluvial a été sans influence, le charbon étant livré par convoi ferroviaire[1].

En 1960, un gazomètre est construit pour aider au maintien d'une pression stable dans le gazoduc[1]. Il améliore le fonctionnement de la centrale, bien que celle-ci ait été conçue à l'origine avec un niveau d'automatisation exceptionnel : malgré les fluctuations incessantes de l'arrivée de gaz, une vingtaine d'hommes suffisent à assurer la marche[4]. À cette époque, la centrale est la 3e plus puissante centrale thermique de France[5].

La centrale

D'une puissance initiale de 180 MW, la centrale est située à la confluence de l’Orne, du canal des mines de fer de la Moselle, et de la Moselle. Fonctionnant grâce aux gaz de haut fourneau fourni par les hauts fourneaux des vallées de l’Orne, de la Fensch et de la Moselle, elle centralise la distribution du gaz entre les différentes usines sidérurgiques et transforme le surplus en électricité. Un bloc de trois chaudières d’une puissance de 55 MWe par unité est d’abord construit, les tranches entrant en service entre 1952 et 1959. Un second bloc de deux chaudières de 125 MWe est mis en service au début des années 1960. Ces cinq groupes pouvaient consommer du charbon lorrain, du fioul lourd, et du gaz de haut fourneau[6].

| Tranche 1 | Tranche 2 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | Bloc 4 | Bloc 5 | |

| Puissance (MW) | 55 | 55 | 55 | 125 | 125 |

| Combustible | Gaz de haut fourneau - Fioul | Gaz de haut fourneau - Charbon | |||

| Date de couplage[1] | 26/06/1954 | 12/01/1955 | 18/04/1959 | 04/10/1960 | 10/10/1960 |

| Date d'arrêt | années 1990 | 01/01/2010 | années 1990 | 12/11/2008 | |

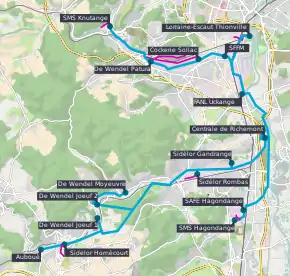

Un énorme gazoduc (la conduite mesure entre 1,8 et 2,6 m de diamètre, supporté par des pylônes de 4 à 17 m de haut[3]) connecte cette centrale aux hauts fourneaux de Rombas[1]. La construction commence après 1950 avec le premier tronçon (nommé Moselle 1), de l'usine d'Uckange à celle de Rombas, et est prolongé jusqu'en 1962 : le tronçon Orne 1 en 1954, Orne 2 en 1958, etc.[2] Le dernier tronçon est construit en 1966, pour connecter la SMK, à Knutange[3]. Les ramifications de ce gazoduc, qui s'étendent sur 70 km[note 2] de long, connectent 11 batteries de hauts fourneaux (soit une trentaine de fours) des vallées de l'Orne, de la Fensch et de la Moselle, qui partagent ainsi leur gaz. À son développement maximal, 26 surpresseurs, installés au départ des usines sidérurgiques, peuvent y pousser 1,4 Mm3/h de gaz[2].

Le mix combustible utilisé dans les chaudières est en moyenne de 65 à 75 % de gaz de haut fourneau, le complément étant assuré par du charbon en provenance des Houillères de Lorraine et, pendant quelques années, du fioul lourd[1].

Déclin et fermeture

De 1960 à 1980, dans sa période la plus faste, la centrale produit annuellement entre 2,5 et 3 TWh, mais en 1993, la production n'est plus que de 0,7 TWh[2].

À la suite de la crise de la sidérurgie dans le bassin lorrain et des fermetures en cascade des hauts fourneaux locaux, la centrale est devenue propriété d'EDF. Le réseau et les postes électriques sont revendus à EDF en 1989[3], la centrale le 1er janvier 1995. La centrale ne valorisait, en 2000, que le gaz produit par les deux hauts fourneaux de l'usine sidérurgique de Florange (c'est-à-dire les hauts fourneaux P3 et P6 situés sur le ban de Hayange). À cette date, une tranche de 125 MWe (no 5) fonctionnant toute l’année au gaz de hauts fourneaux acheminé par gazoduc depuis Hayange, et une tranche de 55 MWe (no 3) consommant également du gaz, utilisée en secours, suffisait à la valorisation du gaz[6].

Le contrat de fourniture de gaz avec ArcelorMittal se terminait en 2010[6]. La période de croissance qui a précédé la Crise des subprimes, ainsi que l'OPA de Mittal Steel Company sur Arcelor permet d'imaginer une survie des hauts fourneaux de Hayange au-delà de cette échéance. Mais, le , une grosse casse de la turbine à gaz no 5, la plus grosse, en pleine crise économique, nécessite plusieurs millions d'euros d'expertise et de réparation[2]. Cette réparation n'est jamais réalisée : ArcelorMittal, en pleine tourmente financière, ne peut ni ne veut la payer, et EDF refuse de s'engager au vu de ses obligations contractuelles et de l'incertitude économique entourant alors la sidérurgie lorraine[note 3] ainsi que les handicaps structurels de la centrale elle-même (éloignement des hauts fourneaux, sur-dimensionnement, âge des installations…).

Après deux ans d'arrêt, et à la suite de l'échec des négociations de remise en état, le gazomètre et le gazoduc qui cheminait jusqu'à Hayange est démantelé en 2010-2011[7]. EDF a néanmoins évoqué la construction d'une nouvelle centrale sur le même site[8]. Le en matinée, les deux cheminées de la centrale d'une hauteur de 113 mètres, ainsi qu'une plus petite, sont dynamitées[9]. Le , l’ancien bâtiment des machines est démoli par une procédure de semi-froudroyage[10]. Le 22 juillet 2018, les deux dernières tranches de la centrale sont démolies, et EDF prévoit la réhabilitation du site d’ici 2020[11].

Notes et références

Notes

- Certaines sources évoquent 6 sociétés, sans les recenser[2].

- Quelques sources donnent 72 km[2].

- La fermeture des derniers hauts fourneaux avait été planifiée par Guy Dollé en 2010. EDF annonce alors la fermeture de la centrale de Richemont au . L'OPA de Mittal Steel Company sur Arcelor brouille cependant la vision stratégique.

Références

- Yves Villard, « La centrale sidérurgique de Richemont : Une entreprise lorraine particulière »,

- [PDF]Jacques Corbion (préf. Yvon Lamy), Le Savoir… fer — Glossaire du haut fourneau : Le langage… (savoureux, parfois) des hommes du fer et de la zone fonte, du mineur au… cokier d'hier et d'aujourd'hui, 5, [détail des éditions] (lire en ligne), § Gazoduc

- [PDF]Jacques Corbion (préf. Yvon Lamy), Le Savoir… fer — Glossaire du haut fourneau : Le langage… (savoureux, parfois) des hommes du fer et de la zone fonte, du mineur au… cokier d'hier et d'aujourd'hui, 5, [détail des éditions] (lire en ligne), § Centrale sidérurgique pour la production d'électricité

- « Puissance et dynamisme de la sidérurgie française », Commerce franco-suisse, , p. 17 (lire en ligne)

- « Reportage sur la sidérurgie », Institut national de l'audiovisuel,

- [PDF]« Centrales thermiques EDF », Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée - Robin des Bois/ASN,

- Le Républicain lorrain, En passant par… Energique Richemont, dimanche 17 avril 2011, p. 15.

- « Source d'énergie : les différentes sources d'énergie en France », sur Fournisseurs-electricite by Selectra, (consulté le ).

- https://www.youtube.com/watch?v=tAUa940t-_s Destruction des deux cheminées de la centrale de Richemont

- « Revivez l'abattage de l'ancienne centrale de Richemont », sur republicain-lorrain.fr,

- « L'ancienne centrale thermique EDF de Richemont réduite en poussières - Le Journal des Entreprises - Lorraine », sur Le Journal des Entreprises (consulté le )