Trou d'harmonie

Un trou d'harmonie (aussi appelé trou de tonalité, trou de résonance ou simplement trou latéral) est une ouverture latérale dans le corps d'un instrument à vent qui, lorsqu'il est alternativement fermé et ouvert, change la hauteur du son produit. Les trous d'harmonie peuvent servir à des fins spécifiques, comme un trou de trille (qui offre un doigté alternatif adapté à cette ornementation aux dépens d'une justesse ou d'une stabilité de la note jouée) ou un trou de registre (qui est utilisé pour atteindre un registre supérieur, en créant un ventre de vitesse). Un trou d'harmonie est, « dans les instruments à vent[,] un trou qui peut être bouché par le doigt, ou une clé, pour changer la hauteur du son produit[1]. »

Histoire

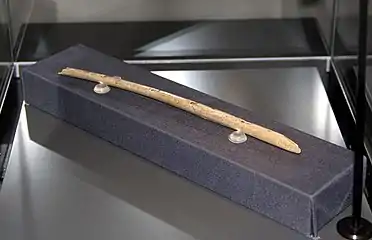

Les plus vieux instruments de musique connus, sont des flûtes à encoche de type quena à 5 trous latéraux datant d'au moins 35 000 ans. Elles ont été retrouvées dans des grottes du Jura Souabe, région située au sud-ouest de l'Allemagne[2].

L’évolution de la facture instrumentale a accompagné l'évolution des différents genres musicaux selon les continents (cycle des quintes dans les pays d'Extrême-Orient, échelle « équiheptatonique » thai-khmer, échelle pentatonique pelog en Indonésie, gammes et tempéraments dans la musique occidentale...), des goûts musicaux et du répertoire au cours de l'histoire : le jeu chromatique s'est déployé dans le répertoire de la fin du 19ème siècle et du 20ème siècle avec l'apparition de la gamme tempérée (généralisation de l'accompagnement au piano)[3] et a généralisé l'emploi d'instruments chromatiques plus complexes nécessitant un nombre accru de trous latéraux, de clefs et d'anneaux en musique occidentale.

Disposition des trous sur la perce

Les fréquences de résonance de la colonne d'air dans un tuyau sont inversement proportionnelles à la longueur effective du tuyau. En d'autres termes, un tuyau plus court produit des notes plus aiguës. Pour un tuyau sans trou mais ouvert aux deux extrémités, la longueur effective est la longueur physique du tuyau, augmentée des deux petits volumes d'air juste au-delà des extrémités du tuyau qui sont également impliqués dans la résonance. Un trou ouvert n'importe où entre les deux extrémités du tuyau raccourcit la longueur effective du tuyau et augmente donc la hauteur des notes qu'il produit. Plus un trou ouvert est proche de l'extrémité d'excitation, plus la longueur effective restante est courte et plus la hauteur des notes est élevée.

À partir du trou utile à la note la plus grave, les trous sont percés sur le tube avec un espacement dépendant de la gamme choisie[4]. Pour une gamme tempérée, l'espacement entre les trous de demi-tons répond à la formule : , soit 6%[5].

En première approche, on considère qu'un trou du diamètre de la perce est équivalent à couper le tube à cet endroit[6].

La dimension d'un trou dans une position donnée modifie la longueur effective[6], il doit donc être remonté par rapport à la position attendue avec un tuyau coupé; plus le trou est petit, moins il réduit la longueur effective lorsqu'il est ouvert. Fermer le trou augmente la longueur effective et abaisse à nouveau la hauteur du son.

Trous fermés

Cependant, un tuyau avec un trou fermé n'est pas acoustiquement identique à un tuyau sans trou ; la forme du bout du doigt (doigt fin ou épais), du tampon, l'éventuel résonateur, la forme du trou (cylindrique, conique...) et l'épaisseur de la paroi qui ferme le trou définissent un volume variable qui modifie le volume interne du tuyau et sa longueur effective. Ces trous fermés abaissent les notes produites par rapport à un tube sans trou fermé.

Les différents volumes enfermés par les trous fermés piègent et affectent les harmoniques des composantes du spectre du son projeté, donc le timbre et l'homogénéité de l'instrument dans les différents registres[7].

« Les anciens disaient : les trous fermés « mangent le son ». »

— Ernest Ferron[7]

Trous ouverts

Le son s'échappe et se projette par les trous ouverts de l'instrument ; ils permettent aux composantes spectrales élevées du son de se diffuser. Ces dernières sortent également par l'extrémité ouverte ou le pavillon[8].

La portion de perce située entre deux trous ouverts est appelée « bout mort »[8] et peut entrer en résonance si sa longueur est un multiple d'harmonique du son joué et contribue à sa stabilité, à jouer les notes suraigues et les sons multiples.

L'emploi du barillet pour accorder un instrument impacte le rôle stabilisateur des « bouts morts »[8].

Lorsqu'il existent plusieurs trous ouverts, le premier trou ouvert (le plus proche de l'extrémité d'excitation) possède la plus grande influence sur la longueur effective du tuyau. Cependant, le fait de fermer les trous situés en dessous du premier trou ouvert sans fermer le premier trou peut également abaisser la hauteur du son de manière significative ; de tels « doigtés particuliers » peuvent souvent être utiles pour corriger la justesse d'une note ou exciter des sons polyphoniques. En général, la hauteur et le timbre des notes produites dépendent de la position, de la taille, de la hauteur et de la forme de tous les trous, qu'ils soient ouverts ou fermés. Des modèles théoriques permettent de calculer ces effets avec une certaine précision, mais la conception des trous d'harmonie et de la perce reste dans une certaine mesure une question d'essais et d'erreurs.

Le facteur d'instrument dispose d'une palette de technique pour fabriquer et corriger un trou latéral: perce cylindrique, perce conique convergente ou divergente, chambrage d'un trou pour augmenter la diffusion du son, décolletage intérieur...

Un trou fraisé par l'intérieur est similaire à un trou cylindrique de diamètre plus large[9].

On peut également trouver des trous latéraux inclinés fréquemment employés sur les bassons et les flûtes à bec pour des raisons d'ergonomie de la position des doigts sans impacter la justesse des notes.

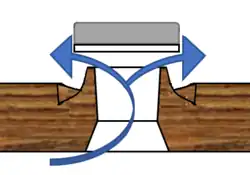

1= trou cylindrique simple

2= trou avec cheminée (anneau démontée)

3= trou avec biseau (clé avec tampon démontée)

4= trou avec cheminée et anneau relevé

Les trous latéraux surélevés d'une cheminée permettent de résoudre un problème d'ergonomie en présence d'anneaux mobiles et servent également à stabiliser et ajuster les notes entre le registre inférieur et le registre supérieur.

Problématique de la levée des clés à plateau

Pour les trous dotés d'un plateau, celui-ci doit être suffisamment relevé lorsque le trou est ouvert au moyen du réglage de la butée pour ne pas « voiler » le son projeté, voire fausser la hauteur de la note jouée; l'opération associée s'appelle le « réglage de la levée des clés ». Il appartient au luthier de maîtriser cet aspect du réglage lors de l'entretien d'un instrument sous peine de fausser l'instrument lors du changement des tampons au cours d'une révision générale.

Chemisage et insert

Afin de protéger les trous latéraux et le corps de l'instrument de l'humidité stagnante favorisant la création de fentes et fissures dans le bois, notamment sur le basson, il est possible de chemiser le trou avec un tube métallique (maillechort)[10] ou un insert en matériau composite (carbone, Delrin, Green Line...).

Application aux instruments à vent

La plupart des instruments à vent de la famille des bois utilisent des trous d'harmonie pour produire différentes hauteurs de son. Deux exceptions sont la flûte à coulisse et la flûte harmonique.

La plupart des cuivres utilisent des pistons, des valves, ou une coulisse à la place des trous d'harmonie, à l'exception des trompettes baroques à trous ou à clés (clarino...), du serpent et de l'ophicléide.

« Parmi les instruments modernes, le piccolo a conservé une géométrie proche de celle de la flûte baroque (corps conique convergent et embouchure cylindrique) même s’il est devenu chromatique et possède un clétage de type Boehm. Cela correspond en fait à la première étape de transformation de la facture effectuée par Boehm, le corps cylindrique n’étant venu que par la suite. Notons de plus que dans le cas des flûtes, le fonctionnement acoustique est plutôt celui d’un cylindre corrigé que d’un véritable cône tant la conicité (du corps de la flûte baroque ou de l’embouchure de la flûte Boehm) est légère. Le hautbois ou le saxophone présentent, eux, une conicité beaucoup plus forte. Enfin, le saxophone et la clarinette sont percés de trous “larges” et ont donc une perce très régulière alors que le hautbois et le basson se rapprochent plus de la description que nous avons faite de la flûte baroque avec des « petits » trous latéraux et une perce nettement moins régulière. »

— B. Fabre[11]

Cas des clarinettes

.jpg.webp)

Pour les clarinettes système Boehm, les trous ont tendance à être plus petits lorsque la longueur effective de la colonne d'air est courte et plus grands lorsque celle-ci est plus longue, c'est-à-dire que le rapport entre le volume des trous et le volume de la colonne d'air est à peu près constant. Il en résulte un haut degré d'homogénéité du son des différents registres. Dans le cas de la clarinette allemande système Oehler, ce rapport varie d'un registre à l'autre en raison d'une différence moindre entre les diamètres des trous, ce qui conduit à des caractéristiques propres dans le son des différentes positions et donc à une plus grande diversité de couleurs et à des différences sonores notables entre les différents modèles de clarinettes.

« Souvent les clarinettes ne sont pas très homogènes parce que le fraisage (ou le non-fraisage) des trous n'assurent pas une bonne continuité dans la répartition du volume des trous en fonction du rapport diamètre / longueur de la perce.

En d'autres termes, le volume du trou doit être proportionnel au volume de la portion de perce qui lui est consacrée à partir du bec. Les trous sont donc logiquement plus grands en s'éloignant du bec et en suivant l'évasement de la perce. (...)

Les clarinettes allemandes de système Oehler n'ont pas le même nombre, ni les mêmes dimensions de trous que les clarinettes Boehm et ils ne sont pas placés aux mêmes endroits. Pour cette raison, même avec une perce identique, les deux instruments restent fondamentalement différents, surtout que le bec et l'anche diffèrent également.» »

— Ernest Ferron[12]

Cas des flûtes traversières en métal

Les flûtes traversières en métal disposent de trous latéraux avec une « cheminée » sur laquelle les clés de la flûte se ferment. Il existent deux techniques de fabrication : cheminée étirée et cheminée soudée.

Pour fabriquer une cheminée étirée, les orifices sont étirés à partir du matériau du tube, puis enroulés au sommet. Il s'agit d'une technique de fabrication rapide et moins coûteuse que le soudage et la plupart des flûtes, pour débutants à niveau intermédiaire, ont des trous latéraux à cheminée étirée. Un trou à cheminée étirée a des parois plus fines qu'un trou à cheminée soudée, simplement parce que le tube de la flûte a été percé et que le métal a été étiré pour former la cheminée. La difficulté reste d'obtenir une surface de cheminée plane pour contact avec le tampon.

Contrairement à la cheminée soudée des instruments professionnels, il n'est pas possible de rectifier la planéité de la partie supérieure.

Cas des saxophones

Comme pour les flûtes en métal, on retrouve les saxophones haut de gamme avec des cheminées soudées et les modèles d'entrée de gamme avec des cheminées étirées et roulées.

Cas des hautbois

Le hautbois moderne dispose d'une perce conique et possède la caractéristique d'avoir des trous latéraux de nombreuses formes, mais de petit diamètre. Le plus petit trou possède un diamètre de l'ordre de 2 mm généralement.

Comme ces trous sont petits, la longueur effective des ondes sonores s'étend dans la perce jusqu'à l'extrémité de l'instrument au lieu de se diffuser majoritairement par les premiers trous ouverts s'ils étaient plus larges comme sur la flûte Boehm. Cet aspect quelque peu irrégulier du hautbois lui confère sa sonorité unique.

L'extrémité des trous latéraux du hautbois est chambrée car le corps du hautbois est épais; le chambrage rend le trou progressivement plus large pour permettre au son de rayonner, autrement les notes seraient étouffées. Le facteur effectue également une opération de décolletage à la base du trou pour rendre le son plus aigu et brillant[13].

Cas des instruments traditionnels

Les techniques de distribution des trous latéraux pour les instruments traditionnels dépendent souvent de techniques transmises par tradition orale (emploi de dimension corporelle, prise de diamètre d'un bambou et report de proportion pour la lumière du biseau, de la position du premier trou latéral, de l'écart entre trous...) ou par la copie d'un instrument de référence[14].

Le trou peut être percé entre autres par brûlage pour des trous ronds, par un objet coupant pour des trous carrés[15]...

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Ernest Ferron, Clarinette, mon amie, International Musique Diffusion, , 112 p. (OCLC 464203681), p. 29-35.

.

. - Benoît Fabre, « Les bois : résonateurs », Journées Pédagogiques en Physique des Instruments de Musique (JPPIM), gsam.sfa.asso.fr, (lire en ligne [PDF])

- « 7 Instruments à vent : section variable et trous latéraux », dans Antoine Chaigne et Jean Kergomard, Acoustique des instruments de musique, Belin, , 2e éd. (1re éd. 2008) (ISBN 978-2-7011-8280-3).

- (en) Arthur H. Benade, « Writings of Arthur H. Benade », sur ccrma.stanford.edu, 1958 à 1969 (consulté le ).

Notes et références

- (en) William Lines Hubbard, ed. (1908). The American history and encyclopedia of music, Volume 10, p.532. Squire.

- « Des flûtes vieilles de 35 000 ans », DNA, (lire en ligne, consulté le ).

- Fabre 2000, p. 15.

- (en) Peter Hoekje, « Peter Hoekje's Musical Acoustics Page », sur homepages.bw.edu/~phoekje, (consulté le ).

- Ferron 1994, p. 29.

- Victor-Charles Mahillon, Les Éléments d'acoustique musicale et instrumentale: comprenant l'examen de la construction théorique de tous les instruments de musique en usage dans l'orchestration moderne, Bruxelles, C. Mahillon, , 270 p. (lire en ligne).

- Ferron 1994, p. 30.

- Ferron 1994, p. 31.

- Ferron 1994, p. 35.

- (en) Oliver Ludlow, « Finger-hole liners: does my bassoon need them? », doublereed.co.uk,

- Fabre 2000, p. 16.

- Ferron 1994, p. 30-31.

- (en) « How the Oboe is Made - The sound is adjusted based on the shape of the tone hole? », sur yamaha.com (consulté le ).

- « Hautbois - pei ar ប៉ីអ », sur soundsofangkor.org, (consulté le ).

- « Flûte », sur soundsofangkor.org, (consulté le ).

Articles connexes

Liens externes

- « Placement des trous sur les instruments à vent », sur vents-sauvages.fr (consulté le ).

- (en) [vidéo] Richard Craig Woodwind, Bushing Tone Holes sur YouTube, (consulté le )

- (en) « Warped toneholes », sur shwoodwind.co.uk (consulté le ).

![{\displaystyle r={\sqrt[{12}]{2}}=2^{1/12}\approx 1{,}059}](https://img.franco.wiki/i/7640e386fb68a466a0f76e4ada3aae1dc4aa93d1.svg)