Transport ferroviaire à Madagascar

Le transport ferroviaire à Madagascar repose sur deux réseaux de lignes à voie métrique construits au début du xxe siècle.

à Madagascar

| Longueur du réseau | 877 km |

|---|---|

| dont électrifiés | 0 km |

| Écartement | métrique (1 000 mm) |

Plan

Le réseau ferré

Le réseau ferroviaire principal comprend 877 km de lignes à voie métrique dont xx km en exploitation. Aucune n'est électrifiée.

Au nord-est, trois lignes sont gérées par la société Madarail dont l'actionnaire principal est Madarail Holding société malgache, l'opérateur étant la société belge Vecturis :

- la Ligne Tananarive-Côte Est (TCE) 371,4 km + une liaison de 3,3 km vers le port de Toamasina

- la Ligne Moramanga-Lac Alaotra (MLA) 167,4 km + un embranchement minier de 18,6 km jusqu'à Morarano Chrome (VMC)

- la Ligne Tananarive-Antsirabe (TA) 153,2 km

Au sud-est, une ligne est gérée par la société publique « Fianarantsoa-Côte Est », rattachée au ministère des transports, du tourisme et de la météorologie[1] :

- la Ligne Fianarantsoa-Côte Est (FCE) 163,3 km

Histoire

Les débuts du chemin de fer à Madagascar peuvent être datés avec l'arrivée de Galliéni comme gouverneur général ayant terminé l'opération dite de « Pacification de Madagascar »[2].

Construction d'un réseau

À défaut de trouver des compagnies privées pour la concession de ces lignes comme cela a été fait en métropole, il est décidé de construire le réseau sur le budget de l'État. Galliéni obtient l'autorisation d'un emprunt voté par le parlement, mais les coûts ayant été sous-évalués, plusieurs emprunts successifs sont nécessaires[3].

En a lieu la pose des premiers rails à Anivorano[4]. Les travaux sont réalisés par des milliers de Malgaches « travailleurs volontaires » mobilisés par l'administration coloniale[5] sous forme de « travail forcé »[6].

Le premier tronçon inauguré par Galliéni le relie Brickaville (actuelle Vohibinany) et Fanovana (102 km). Il s'agit de la portion centrale du TCE, qui n'a donc aucune fonctionnalité intéressante. Victor Augagneur, successeur de Galliéni, inaugure la ligne jusqu'à Tananarive (169 km) le alors que la gare de Soarano est inachevée et ne sera mise en service que l'année suivante[7]. Le , le prolongement de la ligne de Brickaville à Tamatave (98 km) est inauguré[8]. La première ligne est terminée[3].

Cette ligne présente un profil difficile[9] avec un tracé sinueux le long de rivières et de fortes dénivellations (souvent entre 25 et 30 ‰), de nombreux ponts et tunnels. En effet la gare de Tananarive est située à 1 252 m d'altitude et il faut traverser plusieurs chaînes de montages pour rejoindre la mer[10].

Les travaux de la Ligne Tananarive-Antsirabe (153,6 km à construire), qui s'embranche sur le TCE à Soanierana, à 4 km au sud de Tananarive, démarrent le [7]. La mise en service a lieu plus de dix années plus tard [3]. Outre les contraintes d'approvisionnement imposées par la période de la Première Guerre mondiale (les importations de rails et de ciment sont réduites), les études présentent de nombreuses carences, les travaux sont conduits par des entreprises n'ayant pas l'expérience de ce type de chantiers qui se déroulent dans des conditions déplorables en utilisant le travail forcé de manière généralisée[11]. La ligne est ouverte par petits tronçons successifs : un premier tronçon de 17 km est ouvert le ; la ligne fonctionne jusqu'Ambatolampy (à 68 km de Tananarive) le et arrive enfin à Antsirabe le [7].

Une troisième ligne est lancée entre-temps. Elle part de Moramanga, à 123 km de Tananarive pour rejoindre la région du lac Alaotra. La méthode utilisée est la même : le travail forcé, pour lequel la population doit fournir ses propres outils (pelles et pioches), sans aucune machine appropriée (concasseurs, excavateurs et pelles à vapeur)[12]. Un premier tronçon de 58 km jusqu'à Amboasary est terminé le , puis 25 km supplémentaires jusqu'à Andaingo le , puis le à Ambatondrazaka (60 km de plus)[7]. La ligne sera terminée le en atteignant Ambatosoratra [13].

La réalisation d'un chemin de fer de Fianarantsoa à la côte avait été déclarée « prioritaire » à la conférence économique de 1919 à Tananarive, puis inscrite au « programme des grands travaux à entreprendre sur une période de 15 ans » et au plan Sarraut de 1921[14]. En réalité, malgré l'usage intensif du « travail forcé » (le S.M.O.T.I.G.), il faudra attendre 1936 pour que la ligne soit mise en service de bout en bout. En effet, la conduite des opérations pour cette ligne n'a même pas bénéficié des leçons des trois premières lignes : études mal conçues, travaux commencés avant que les études ne soient terminées, tracé prévu pour une hypothétique traction électrique (avec des pentes à 34,9 ‰), entreprises adjudicatrices en faillite, surcoûts énormes et aléas climatiques[15]… Le premier tronçon reliant Manakara, sur la côte, à Manampatrana est mis en service le ; la ligne rejoint Tolongoina le et enfin Fianarantsoa le [16].

Toutes ces lignes étaient à voie métrique, à voie unique et fonctionnaient avec des locomotives à vapeur.

Aucun autre projet ne se réalisera après la construction de ces quatre lignes.

La loi française no 70[17]du (régime de Vichy) crée la Régie générale des Chemins de fer coloniaux qui, sous l'autorité du secrétaire d'État à la Marine et aux Colonies Henri Bléhaut, doit gérer l'ensemble des réseaux d'Afrique. Les réseaux Nord et Sud de l'île y sont naturellement intégrés[7]. Cette loi prévoit (article no 2) que chaque territoire devra transformer ses chemins de fer en régie locale à caractère industriel et commercial. Ce sera le cas pour Madagascar par un arrêté ministériel en date du qui crée la Régie des chemins de fer de Madagascar (RCFM) au [7].

Les lignes industrielles locales

Quelques chemins de fer industriels d'intérêt local à écartement de 600 mm ont fonctionné pour le transport de produits agricoles ou de carrière vers le port le plus proche.

Les lignes suivantes ont été identifiées :

- À Diego Suarez : trois lignes ont été construites. Dès 1889, Paul Locamus, qui avait quitté la Nouvelle-Calédonie après y avoir conduit plusieurs affaires économiques et éditoriales contestables[18] obtient du gouvernement français la possibilité d'installer une immense usine de conserves de viande pour l'armée française. Il crée la société de la Graineterie Française et s'installe à Antongombato, près d'Anamakia[19] (Diego Suarez était une colonie française, alors que Madagascar ne l'était pas encore). En 1890, une ligne de 8 km est construite pour relier la conserverie à Anamakia ; mais la mauvaise gestion de ce projet démesuré et les tracasseries administratives conduisent l'entreprise à la faillite au bout de trois ans[20]. Cette conserverie sera reprise par la compagnie coloniale française d'élevage et d'alimentation de Madagascar et fonctionnera jusqu'au moins 1960.

À la même époque, vers 1890, une ligne de 13 km est construite, à des fins militaires, pour relier le port de Diego-Suarez (ou Antsirane) au fortin de Mahatsinjarivo[21].

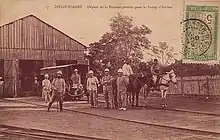

Vers 1900, une autre ligne, construite également par les militaires, relie Diego Suarez à La Fontaine Tunisienne à 10 km. La ligne est prolongée de 13 km en 1904 jusqu'à Sakaramy. Bien qu’appartenant à l'armée, elle assure un service ouvert aux voyageurs, aux marchandises et au courrier postal. Construite initialement sans ballast, la traction s'effectuait dans le sens de la montée par des chevaux pour les convois de voyageurs, par des bœufs pour les convois de marchandises et dans le sens de la descente par gravité[22]. Un projet de rejoindre les installations militaires du Camp d'Ambre à Joffreville ne sera jamais réalisé[23].

- Nosy Be : deux lignes ont fonctionné pour acheminer la canne à sucre vers l'usine sucrière de Dzamandzar. La première vers le nord à Lokiabé (environ 9 km), l'autre vers le sud et ensuite l'est vers Djabalabé (environ 10 km). Cette deuxième ligne disposait d'un court embranchement de 2 km de Pasavada vers le quai du Port du Cratère, destiné à l'expédition de la production. Les dates d'ouverture et de fermeture ne sont pas indiquées[23] - [24].

- Brickaville : une ligne d'environ 10 km reliait les plantations à la sucrerie[23].

- Namakia : une ligne d'environ 10 km reliait la raffinerie jusqu'au quai permettant de charger les barges vers le port de Mahajanga[23].

- Sucrerie de la Mahavavy à Ambilobe : une ligne d'environ 10 km reliait la raffinerie jusqu'à Port-Saint-Louis[23].

Pour celles-ci, aucune source ne permet de confirmer si elles ont réellement été construites et ont fonctionné :

- ligne d'Antsohihy à Befandriana dans le nord-ouest ;

- ligne de Mahabo à Morondava (63 km) dans le centre-ouest ouverte en 1936 par les Gites Minéraux de Madagascar (GMM) ;

- ligne du Mangoky à Morombe dans le centre-ouest ;

- ligne de Marovoay à Mampikony et à Tsaratananadans le nord-ouest ;

- ligne des carrières de Miary à Tuléar (11 km) dans le sud-ouest ;

- ligne de Tongobory à Tuléar (1924 : 7,5 km) sur 90) dans le sud-ouest ;

- ligne de Manera à Tuléar (1924 : 22 km sur 94) dans le sud-ouest ;

- ligne de Soalara à Andranomanintsy (mine de charbon) : construction vers 1941-1945 de 90 km d'une ligne prévue d'en faire 156 km par la Société d’Exploitation des Charbons de la Sakoa (SECS). Cette ligne n'a jamais fonctionné[23] - .

Après l'indépendance

En 1974, la compagnie est nationalisée par l'État sous forme d'Entreprise Publique à Caractère Commercial puis devient une société d'État le [25]sous le nom de Réseau national des chemins de fer Malagasy (RNCFM)[7].

Différentes extensions ont eu lieu durant cette période :

- Un embranchement de 18,6 km sur le MLA (gare de Vohidiala (km 122.6) jusqu'à Morarano Chrome (VMC) est ouvert en pour acheminer la chromite ;

- La ligne du TA (Tananarive - Antisrabe) sera prolongée en 1986 sur 10 km jusqu'à Vinaninkarena mais ce tronçon est désormais inexploité ;

- À Manangareza, juste avant le terminus du TCE de Tamatave-Manguiers, un embranchement à double voie de 4 km permet de relier directement les installations portuaires pour l'acheminement du fret.

Ayant ainsi peu évolué depuis la fin de l’époque coloniale, le réseau souffre d’un manque d'investissements et d’une maintenance insuffisante. Les incidents d’exploitation sont nombreux. Dans les années 1990, le réseau connaît d'importantes crises[4], qui voient notamment disparaître presque en totalité le transport fret[26] tandis que le réseau n'est quasiment plus fonctionnel ni entretenu[7]. Entre 1980 et 2002, le transport de fret a quasiment disparu, baissant de 95 % et passant, en valeur en millions de tonnes-kilomètres, de 226 en 1980 à 12 en 2002[26].

Depuis 2002

Constatant cette crise du transport ferroviaire, l'État décide de moderniser le réseau et de le mettre en concession en 1997. Les dégâts causés par un cyclone en 2000 accélèrent le processus.

Le , l'État confie la gestion du réseau du nord à l'opérateur privé Madarail (intégrée à Madarail Holding), société filiale à 51 % de Comazar (en), entreprise franco-sud-africaine appartenant majoritairement (64 %) au groupe Bolloré[27] - [7] - [4]. La concession est prévue pour 25 ans[28]. Le gouvernement malgache garantit les éventuelles pertes financières liées au trafic de voyageurs, reste propriétaire de l'infrastructure et est actionnaire à 25 % de Madarail (les actionnaires des 24 % restants sont des entreprises malgaches[29]).

Le réseau est alors remis en état, avec une réhabilitation des gares et de l'infrastructure, partiellement financé par des prêts de la Banque mondiale ((21 M€)[30](p21) et de la Banque européenne d'investissement (11 M€ pour les locomotives)[31]. Les effectifs de l'entreprise passent de 1 800 à moins de 900 employés.

Au bout de deux ans, le trafic voyageurs n'a toujours pas repris et le trafic fret, malgré la relance, reste très déficitaire[30](p22). À la fin du premier semestre 2005, Bolloré ramené le pourcentage de contrôle du Groupe dans Comazar de 63,92 % à 16,88 % en cédant pour 2,7 M€ une grande partie de sa participation à Sheltam (en), entreprise sud-africaine de maintenance et de location de locomotives[30](p5) - [32].

En 2008, l'actionnaire principal devient l'opérateur belge Vecturis, société créée par deux anciens dirigeant de la Comazar[7].

En 2011, Madarail Holdingreprend 75 % du capital de Madarail ; Vecturis reste opérateur jusqu'en 2019.

En 2013, pour les cent ans du réseau, une exposition de photos intitulée s'est tenue à la gare de Soarano[4]. Il est également possible de louer un train spécial pour opérer des circuits touristiques au départ de Tananarive et à destination de Antsirabe, Toamasina, Andasibe, Ambila-Lemaintso et Ambatondrazaka[33]. Au nord, le train de voyageurs Diasoa relie Moramanga, Ambila-Lemaintso et Ambatondrazaka et au sud, un train relie Fianarantsoa et Manakara[33]. Une Micheline de location peut également faire le trajet de 20 kilomètres entre Fianarantsoa et Sahambavy[33].

Les opérateurs

Le réseau du nord fait l'objet d'une concession de 25 ans depuis 2002, avec Madarail dont l'actionnaire principal est Madarail Holding société malgache, l'opérateur étant la société belge Vecturis.

Le réseau du sud est géré par la société publique "Fianarantsoa-Côte Est", rattachée au ministère des transports, du tourisme et de la météorologie.

Notes et références

- « Les Agences et Organismes rattachés », sur transport.gov.mg, Ministère des transports, du tourisme et de la météorologie de Madagascar (consulté le ).

- Fremigacci, p. 164.

- Fremigacci, p. 168.

- « Transport ferroviaire : les cent ans des chemins de fer malgaches », sur newsmada.com, Newsmada - Les actus de Madagascar (consulté le ).

- Fremigacci, p. 173 et 174.

- Christelle Taraud, Idées reçues sur la colonisation : La France et le monde : XVIe – XXIe siècles, Paris, Le Cavalier bleu, coll. « Idées reçues », , 179 p. (ISBN 979-10-318-0264-0)

- « A propos historique », sur Madarail.mg (consulté le )

- Pierre Maury, Madagascar en 1913 : Presse locale, coloniale et métropolitaine, Bibliothèque malgache, (ISBN 978-2-37363-001-5).

- « TCE (Le) », sur elogeo.com (consulté le ).

- Pela Ravailtera, « Trente trois gares sur la ligne ferroviaire TCE », sur lexpress.mg, L'Express de Madagascar, (consulté le ).

- Jean Fremigacci, État, économie et société coloniale à Madagascar : (Fin XIXe siècle-1940), Paris, Karthala, coll. « Hommes et Sociétés », , 616 p. (ISBN 978-2-8111-0984-4, lire en ligne), p. 288 à 314.

- Fremigacci, p. 177 et 178.

- Marcel de Coppet, L'Encyclopédie coloniale et maritime, Madagascar Réunion, , p. 140.

- Fremigacci, p. 166.

- Fremigacci, p. 180.

- Dom, « Train Fianarantsoa-Côte Est – Présentation. », sur tongasoa-madagascar.com, (consulté le ).

- « Régie générale des Chemins de fer coloniaux », Journal officiel du Territoire du Togo du transcrivant le texte de la loi [PDF], sur legitogo.gouv.tg, Gouvernement du Togo (consulté le ).

- Georges N. Coquilha, « Locamus, Paul. », sur gnc.jimdo.com (consulté le ).

- Suzanne Reutt, « Histoire : Paul Locamus, un personnage hors du commun », sur latribune.cyber-diego.com, La Tribune de Diego et du Nord de Madagascar, (consulté le ).

- « Usine Locamus, à Antogobato, près Diégo-Suarez Abattoir et conserverie de viande Création de la Graineteie française » [PDF], sur entreprises-coloniales.fr/, (consulté le ).

- Suzanne Reutt, « Histoire : A toute vapeur dans la campagne : les locos de Diego Suarez (1) », sur latribune.cyber-diego.com, La Tribune de Diego et du Nord de Madagascar, (consulté le ).

- Suzanne Reutt, « Histoire : A toute vapeur dans la campagne : les locos de Diego Suarez (2) », sur latribune.cyber-diego.com, La Tribune de Diego et du Nord de Madagascar, (consulté le ).

- (en) Rob Dickinson, « Industrial Heritage in Madagascar, 2012 Part 1 », (consulté le ).

- Georges Kling, Sur les pistes de l'ïle rouge, Paris, Éditions du Scorpion, coll. « Alternance », , 254 p., p. 153.

- Ordonnance no 82-014 en date du .

- « Transport ferroviaire - Marchandises transportées (en millions de tonnes par km) - Madagascar », Perspective Monde (consulté le ).

- « Madagascar : relance des chemins de fer avec concessionnaire privé », sur lemoniteur.fr, Le Moniteur, (consulté le ).

- Edmond Rakotomalala, « Madagascar: 259 milliards pour remettre le Rncfm sur les rails reprise des transports ferroviaires en début 2003 », sur fr.allafrica.com, (consulté le ).

- Manohisoa Financière : 12,5 % ; First Immo : 9,0 % ; Financière Aro : 2,5 % (« Les ambitions de Madarail », (consulté le )).

- (en) Richard Bullock, « Results of Railway Privatization in Africa » [PDF], Banque mondiale, (consulté le ).

- « Madagascar : La BEI octroie un prêt de 11 millions d’EUR pour la remise en état de lignes ferroviaires » [PDF], sur europa.eu, Union européenne, (consulté le ).

- « BOLLORE INVESTISSEMENT : Documents comptables annuels. », Bulletin des annonces légales obligatoires, Journal officiel, (consulté le ).

- « Dispositions du transport ferroviaire à Madagascar. », sur Ministère des Transports et de la Météorologie (consulté le )

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Jean Fremigacci, « Les chemins de fer de Madagascar (1901-1936) : Une modernisation manquée », Afrique & Histoire, Verdier, vol. 6, , p. 161 à 191 (ISSN 1764-1977, e-ISSN 1776-2766, lire en ligne, consulté le ). ![]() .

.

Josoa Mbohira TOLOJANAHARY, L'entrée du secteur privé dans les questions environnementales : Cas de la société MADARAIL S.A (Mémoire de Maîtrise), Université d'Antananarivo ( Madagascar), , xxix-73 (lire en ligne).