Mahajanga

Mahajanga (ou Majunga en nom francisé et Massali au XVIIIe siècle) est une ville portuaire de la côte nord-ouest de Madagascar, capitale de la province de Mahajanga et chef-lieu de la région Boeny.

Majunga

| Mahajanga | |||

L'hôtel de ville de Mahajanga | |||

| Administration | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Région | Boeny | ||

| Province | Mahajanga | ||

| District | Mahajanga I, Mahajanga II | ||

| Démographie | |||

| Population | 154 670 hab. (2005) | ||

| Géographie | |||

| Coordonnées | 15° 43′ 00″ sud, 46° 19′ 00″ est | ||

| Altitude | 20 m |

||

| Localisation | |||

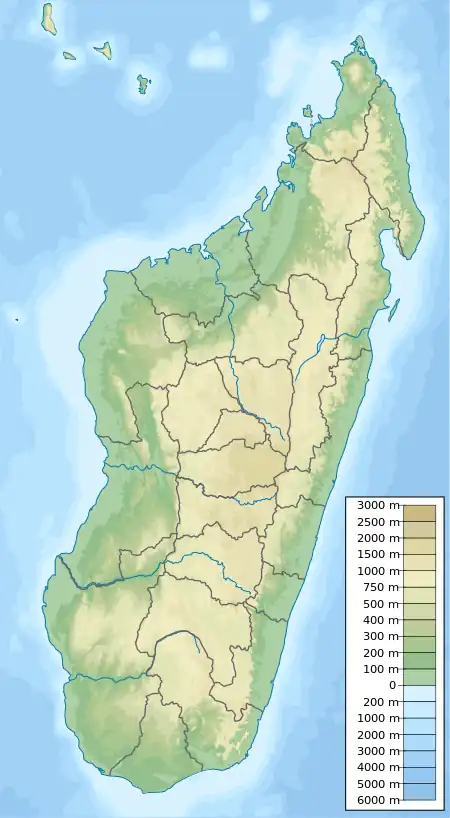

| Géolocalisation sur la carte : Madagascar

Géolocalisation sur la carte : Madagascar

| |||

Elle se trouve à l'embouchure du fleuve Betsiboka, sur le canal du Mozambique, à 550 km au nord-ouest d'Antananarivo. Son aire urbaine est estimée à 244 279 habitants en 2014.

Géographie

Site

La ville occupe sur des terres calcaires et alluviales, l'extrémité de la rive nord de l'estuaire de la Betsiboka, descendue -avec son affluent l'Ikopa- des hauts plateaux de l'Imerina. L’estuaire s'élargit en une baie de 10 km de large (baie de Bombetoka), pénétrant si profondément dans les terres que la rive opposée paraît à l'observateur être celle d'une île.

Quartiers centraux

La ville originelle est dominée par une colline haute d'une soixantaine de mètres, dite Androva, (du nom de l'ancien palais royal merina, le rova). La colline porte un phare, l'hôpital public universitaire, et une caserne. Au pied d'Androva, du côté de la baie, le quartier historique dit « Mahajanga Be » est percé de larges avenues, avec de beaux bâtiments administratifs à varangues et persiennes de la période coloniale (la Résidence (1902), le Tribunal, la Trésorerie) mais aussi des édifices publics modernistes en béton armé constituant une collection assez remarquable, (cinémas, magasins, bureaux, cathédrale), datant des années 1950 à 1970.

Sur le flanc d'Androva, le Plateau des Tombes, encore appelé Mangarivotra, est une zone résidentielle de grandes villas, dominée par un grand bâtiment administratif dit le « Bloc ». Autour de ce plateau sont édifiés plusieurs établissements scolaires (Lycée Saint Gabriel, Collège de Simon de Montfort, collège FJKM, Lycée d'état Ph. Tsiranana, Collège Nicoletta).

La promenade du front de mer, dite « Le Bord », ponctuée par un baobab emblématique, (circonférence de 14 mètres) attire tous les soirs une foule de Majungais et de touristes ; le dôme d'une vaste succursale de la Banque centrale de Madagascar (Banky Foiben'i Madagasikara) lui ajoute depuis 2005 un cachet néo-oriental. Il est bienvenu : en arrière de cette voie littorale se trouve le cœur historique de Mahajanga Be, le quartier des mosquées et madrassas indo-pakistanaises, de différents rites, parfois très anciennes. Mahajanga Be, lieu de premier établissement des communautés venues de l'Inde au rythme des moussons, s'est un peu assoupie, avec ses rues sablées, ses maisons souvent fermées. La Pointe aux Sables porte un vieux sémaphore et l'École de navigation malgache (ENEM).

Plus proches du nouveau centre de gravité de la ville, plus animés et bien plus densément peuplés, sont les quartiers dits de Manga, aux abords de l'Hôtel de ville ou Lapan'y tanàna, construit en 1955 (fresques de Gianeli et bas-reliefs de Leclerc) faisant face au siège du district, ou Faritany) et celui de Mahabibo (Marché important et grande mosquée Comorienne). Ils se trouvent au croisement des deux axes routiers majeurs de la ville : celui vers la RN4 menant à Antananarivo, à 560 km) et celui vers l'aéroport (6 km) et les plages (12 à 15 km). Le bâti n'excède jamais cinq étages, avec des vastes espaces peu construits en arrière des façades, tandis que le commerce informel s'est emparé du trottoir en avant de celles-ci.

Les faubourgs de l'est et du nord

À l'est de ce centre relativement dense, la croissance de la population est forte dans des quartiers populaires et plus récents : l'Abattoir et Morafeno, développés sur un plan en damier tandis que ceux d'Ambalavola, de Tsararano, encore champêtres vers 1980, se densifient de façon plus désordonnée. L'habitat précaire s'y consolide rapidement. (Ils sont mieux desservis par le bitumage récent (2011) des voies d'accès, et la réfection des passerelles sur le canal du vallon Metzinger, exutoire vers l'estuaire du fleuve.)

La gestion des écoulements dans les quartiers neufs est problématique

La marée peut en effet atteindre des amplitudes importantes à Mahajanga, (4 mètres en vives-eaux) inondant régulièrement certains quartiers bas le long du fleuve comme Aranta, quartier de pêcheurs aux terre-pleins fragiles consolidés par des sacs de sable. Mais de nombreux autres quartiers sont inondables plus exceptionnellement, notamment 'Tsararano ambany, Fiofio, lorsque au flux de la marée s'ajoute la crue de la rivière Betsiboka et l'effet d'une dépression cyclonique. Ils occupent un espace naturel quasiment plat de 500 hectares à proximité immédiate du centre-ville. Ce vallon Metzinger regroupe dix fokontany et près de 80 000 habitants. Sa situation en zone de bas-fonds en fait une zone fréquemment inondée et insalubre (il constitue notamment un foyer dangereux d'épidémies de choléra, la dernière datant de 1999). Cependant, il voit sa population en accroissement rapide, la pression foncière poussant les habitants à s'installer dans le vallon, très souvent de manière informelle.

Un réseau d’assainissement à ciel ouvert avec un canal de 3 km, collectant des canaux secondaires permet l’évacuation des eaux usées vers l’estuaire de la Betsiboka. Cet aménagement a permis de limiter les périodes d’inondation grâce à une évacuation plus rapide des eaux, mais a cependant « provoqué un afflux important de la population sur les zones nouvellement drainées » selon ses promoteurs (Ircod Alsace et CUM de Mahajanga.)

Intimement liée au régime des eaux de l'estuaire, la ville basse est donc particulièrement sensible aux effets du changement climatique et notamment à l'élévation du niveau des océans.

L'extension de Mahajanga se fait aussi vers le Nord sur des extensions résidentielles dans le quartier d'Ambondrona, près de l'université et du Lycée français (collège F. Dolto), et plus populaire vers le nord-est, à Antanimasanjo le long de la RN4 où se trouvaient des usines de textile jadis importantes (Sotema, Fitim), et où a été créé à partir de 1999 le village d'entreprise du VIM (Villagio Impreza Madagascar).

La façade maritime de la ville

Les vastes emprises du Port de Commerce (où les grands navires n'accostent plus, les opérations de chargement se faisant en rade, au moyen d'allèges remorquées) occupent les quais de la Bombetoka sur un kilomètre environ. Ils sont prolongés en aval par le célèbre Port aux Boutres, bassin d'échouage à flot et de chargement pour des dizaines de cargos à voiles desservant la côte ouest de Madagascar ; et en amont par un chantier naval, et l'embarcadère du bac vers la rive sud de la Baie, à 10 kilomètres. Cet embarcadère est la porte d'accès au village de Katsepy et à la route vers Soalala (sucrerie réhabilitée, mine de fer en projet). En retrait de cette zone portuaire, à Ampasika, sont installés les sièges et usines frigorifiques des sociétés de pêche et d'aquaculture (Aqualma, Unima), les grossistes en pièces auto, les collecteurs de raphia...

La côte proprement maritime, ouverte directement sur le canal du Mozambique est longée par la Corniche, qui débute au baobab géant, où se succèdent les plus beaux hôtels (la Piscine, les Roches Rouges, le Phare, le Karibu Lodge...), jusqu'au petit Port Schneider, où se situe la Direction des Pêches, l'École de Charpenterie Navale, et une digue de deux cents mètres portant un oléoduc menant à terre aux cuves géantes de la Solima. (capacité 28 500 m3) La côte se poursuit par la plage et le quartier dits du « Village touristique », que la passe d'Antsahabingo, lagune servant d'abri aux grandes pirogues de pêche et aux voiliers faisant le fret de bois d'œuvre, sépare des plages réputées d'Amborovy, - configuration naturelle imposant aux citadins un détour d'environ quinze kilomètres pour leurs sorties dominicales. Des travaux de réhabilitation de la voirie du Village touristique ont débuté en septembre 2014 pour recréer un axe de circulation parallèle à la plage, et un projet de liaison douce au travers d'Antsahabingo est évoqué.

En arrière de ce paysage balnéaire, les terrains de sport des Gradins (aménagés par la Corée du Nord en 1980) ont été amputés en 2010 de deux hectares pour permettre la construction d'un nouvel hôpital Manara-penitra (constructions aux normes internationales) à Mahavoky, financé notamment par la Chine.

Histoire

Le nom Mahajanga signifierait « qui guérit ». La tradition raconte en effet qu'un roi qui cherchait un remède pour guérir son fils fit le tour de l'île et, à son arrivée à Mijangaïa (« cité des fleurs », son ancien nom), déclara : Maha, janga ity tananà ity, et que le nom serait resté[1].Une autre version voudrait que la ville tienne son nom d'une fleur, l'angaya, apportée par les arabes au XVe siècle.

Dès la Préhistoire la région est probablement habitée : la découverte de traces de découpes sur des ossements d'une espèce d'hippopotame nain aujourd'hui disparue a été effectuée dans l'immense grotte d'Anjohibe située à 30 km au nord-est de Mahajanga, aux abords de la Mahajamba. La datation au radiocarbone a fait remonter ces ossements à environ 2 000 ans avant notre ère. Cette découverte a fait reculer la date d'arrivée des premières populations humaines à Madagascar de 1 500 ans. Ces deux baies voisines de la Betsiboka et de la Mahajamba se trouvent au carrefour de deux voies probables de colonisation humaine, l'une passant par les Comores pour une origine africaine, l'autre voie traversant l'île par le nord-est depuis Antongil pour une origine asiatique.

La ville de Mahajanga semble avoir été fondée au XIVe ou XVe siècle par les Antalaotra, ou Antalaotse, navigateurs et pêcheurs arabes métissés de population africaines, venus en longues pirogues du golfe d'Oman via Zanzibar et les Comores, au gré du régime annuel des moussons de l'océan Indien.

Après l'organisation des clans de la côte ouest Malgache en royaumes, la ville fut capitale du royaume sakalava de Boina. La ville a connu au XVIIIe siècle une certaine prospérité comme entrepôt de richesses de la côte d'Afrique à destination de l'Inde. L'implantation d'une importante communauté indienne est établie à cette époque (6 000 familles signalées par Dumaine à Mouzangaïe en 1792).

Les rois Andriamisara Efadahy en furent les derniers souverains avant la conquête par Radama Ier, roi de l'Imerina, et l'instauration du Royaume de Madagascar en 1823.

La conquête du royaume Sakalave par la royauté Merina en 1824 marque une rupture dans les liens avec le nord de l'île, mais ne nuit pas à la prospérité de la ville ; les Américains y ouvrent un comptoir de négoce en 1830.

L'ouverture de Mahajanga sur les voies de communication maritimes, son ancrage alors favorable aux grands voiliers et sa familiarité avec les civilisations voisines en font une cible pour les puissances coloniales : c'est en effet à Mahajanga que débarqueront les corps expéditionnaires français, d'abord en 1882-1883, puis en 1895-1896, (15 000 combattants embarqués sur quelque 23 navires), engagées dans la conquête de l'île de Madagascar. En 1903, la population recensée était de 7908 habitants (parmi lesquels 646 indiens).

Le développement de la ville se fit très rapide après l'occupation française, au rythme imposé par la colonisation, avec des réalisations nombreuses (Quais dit Barriquand du port de commerce, route carrossable vers Antananarivo, hôpital d'Androva, etc.) En retour, les ressources locales, notamment agricoles, seront exploitées intensément : Dès la Première Guerre mondiale l'usine frigorifique de Boanamary en amont sur la Bombetoka, a servi à ravitailler les armées françaises en concentrant des zébus venus de tout l'Ouest. Suivront, sur le modèle d'économie de plantation avec des terres attribuées arbitrairement à de grandes compagnies concessionnaires, le tabac, le coton, le riz favorisé dans l'arrière-pays par de vastes projets d'irrigation (Marovoay, Ambatoboeny) qui feront vivre la ville et son port jusqu'en 1970. Fait moins connu, la ville - point d'arrivée du contingent anglais envoyé pour chasser les Vichystes en septembre 1942 - a aussi servi de base arrière à la RAF pour le blocus de la Rhodésie blanche à la fin des années 1960.

En a lieu le Rutaka (ou Kafa la Mjangaya en comorien), trois jours de massacres perpétrés sur la communauté comorienne de la ville avec la complicité passive des autorités qui aurait fait plus de 500 morts et entraîné le départ en exil de plus de 15 000 ressortissants comoriens[2].

La ville reste un relais important pour la surveillance du canal du Mozambique : une station d'écoute radio du Gouvernement américain est implantée à Belobaka, à 20 km de la ville.

Dans l'histoire récente de Madagascar, Mahajanga ne joue pas un rôle moteur (la troisième visite d'un chef d'état français à Madagascar, celle de Jacques Chirac en , a cependant commencé par cette ville). La ville est toutefois une caisse de résonance, sujette à des accès de fièvres, émeutes ou rutaka, dirigées contre la communauté Karana (ou plutôt ses établissements commerciaux très présents. (2002, 2009), mais aussi contre ceux réputés proches du pouvoir (incendie des établissements Tiko).

Population

La ville est réputée hospitalière dans toute la Grande Ile ; on s'y sent bien accueilli, que l'on vienne des Hauts-Plateaux, du grand Sud ou du Nord, voire de l'étranger. On n'y parle pas de variante régionale du Malgache, ni sa version la plus académique, mais une langue réputée pour sa simplicité et son expressivité.

En ce sens, Mahajanga est une sorte de microcosme de Madagascar, qui regroupe des populations d'origine variée, coexistant de façon harmonieuse, le substrat Sakalava originel ne représentant que 10 % de la population. Les karana (indo-pakistanais) jouent un rôle économique tout à fait prédominant, avec la population d'origine comorienne, et quelques familles d'origine franco-malgache, voire anglo-malgaches, témoignant de l'ancienneté de la présence européenne - environ 1800 Français, dont la moitié de bi-nationaux, étaient recensés au consulat de la ville en 2004.

Religion

Mahajanga est le siège d'un évêché catholique. Il y a aussi une église orthodoxe, et des églises protestantes (FJKM), luthériennes(FLM), évangéliques, adventistes.

La présence musulmane est marquée par des mosquées et madrassas parfois très anciennes de rites chiites duodécimains, Aga-khanistes, Bhora et Khodjas à Mahajanga Be et sunnites d'influence comorienne (Notamment la grande mosquée de Mahabibo). Il y a un temple hindouiste à Mahajanga Be. Pour les Sakalava originaires du Boeny, Mahajanga est le lieu d'inhumation traditionnel du roi et le lieu d'un festival ethnico-religieux, le Fanampoana, au Doany de Miarinarivo à Tsararano où se presse une population fervente venue de toute la région Ouest. Le roi actuel, ou Ampanjakabe se nomme Andrianirina Désiré.

Education

Université de Mahajanga (Umga)

Faculté des Sciences, de technologies et de l'environnement(FSTE)

Fondé en 1988 qui est le premier établissement à l'université de Majunga Ce Faculté comporte 4 mentions:

SVE(Science de la Vie et de l'Environnement)

Les parcours qu'on peut trouver :

BC: Biodiversité et Conservation

Ecoprime qui etudie les ecologie des primates PANA:Physiologie Appliqué à la Nutrition Animale TerrEau EBHS: Environnement Bio-HydroSystème

- STE(Science de la Terre et de l'Environnement)

Les parcours qu'on peut trouver:

PM GM STEM

- BSE(Biochimie et Science de l'Environnement)

- SMS

École de Tourisme (ET)

Fondé en 2011

ISSTM

Patrimoine

Mahajanga détient un patrimoine historique et architectural reflétant toute son histoire, mais demandant des efforts de conservation. Parmi les vestiges historiques de Mahajanga Be, le beau marché couvert, aux charpentes métalliques type Eiffel demande une restauration urgente, ainsi qu'un immeuble aux vérandas ajourées de la même période, proche de la Gendarmerie ; certaines maisons indo-musulmanes des Indiens du Gujarat datant du XIXe siècle, menacent hélas ruine (leurs portails de bois à croisillons ont fait l'objet d'une exposition et d'un recensement). Maisons de commerce à arcades et portiques, maisons coloniales à varangues ; (voir par exemple la Résidence), ne sont accessibles que de l'extérieur. Le tribunal, aux patios et galeries très dégradés, fera l'objet d'une réhabilitation complète dans le cadre du projet annoncé en 2014 par la présidence.

Le bâti de l'ère post-coloniale, influencé par Perret ou Le Corbusier, est intéressant par son homogénéité, son bon état de conservation et les parti-pris modernistes des architectes.

Il existe un muséum, organisé sur des bases scientifiques, le Mozea Akiba, qui conserve des vestiges archéologiques et paléontologiques (fossiles de Dinosaures) ; il est actuellement hébergé sur le site de l'Université de Mahajanga.

Dans le patrimoine culturel, il est a noté que la chanteuse malgache Marghe, essaye de valoriser la grande île à travers la chanson en France. Avec ses sonorités d'enfance mêlées aux rythmes pop en Europe. Elle valorise régulièrement Madagascar dans les médias, comme ici avec l'animateur-journaliste Jean-Marc Laurent[3].

Tourisme

Avec quarante établissements hôteliers classés et 1 500 lits répertoriés, Mahajanga est une destination phare de la Côte Ouest. Favorisée par son climat sec et venté, c'est la station balnéaire de choix des Antananariviens, et une destination de détente prisée des Comoriens, Mahorais et Réunionnais. Deux parcs naturels à proximité (Baie de Baly, Ankarafantsika), curiosités (Cirque rouge, grotte d'Anjohibé, vestiges de dinosaures, et depuis 2013 réserve privée Reniala, aux portes de la ville) et surtout un littoral intouché au-delà de la plage du Grand Pavois sont ses atouts majeurs. C'est un tourisme « résidentiel », se heurtant toutefois à la difficulté d'inclure la ville, située en cul-de-sac, dans un circuit vers le Nord malgache (Nosy Bé, Diego-Suarez) pour les touristes plus itinérants. Les quelques lodges et hôtels de nature situés sur la côte entre la Betsiboka et la Lova, parfois prestigieux, sont desservis depuis Mahajanga en 4×4, bateau et avion légers. Des navires de croisière font de plus en plus souvent escale dans la baie.

Un grand projet de réhabilitation du littoral urbain, avec aménagement d'une plage ludique Soma beach, création de jardins, réhabilitation du Village touristique, liaisons douces entre les pôles favoris des touristes, a été lancé officiellement par le Président de la République en septembre 2014. Le premier volet est achevé, avec un boulevard et une jetée promenade constituant un pôle supplémentaire d'attractivité touristique.

Mahajanga souffre d'un problème chronique de tourisme sexuel[4] - [5].

Pour attirer les touristes, la commune urbaine a ressuscité l'épave de l'avion Antovov 2 qui devient un lieu où les touristes peuvent immortaliser leur passage à Mahajanga[6].Il y a aussi la statue de barea [7]sur le boulevard Marquoz.

Transports

Le port de Mahajanga est le deuxième port de Madagascar. (trafic moyen 460.000T, scanner à conteneurs) C'est la voie d'accès naturelle à l'Europe, à l'Afrique orientale, au Mozambique en plein essor (Nacala à 354 milles) et bien sûr aux îles Comores. Mahajanga est une porte ouverte sur la côte ouest (aquaculture de la Mahajamba, bassin minier de Soalala), sur tout l'archipel des Comores, (L'île la plus proche, Mayotte, département français, n'est qu'à 224 milles). Hélas ce port est pénalisé par l'ensablement, et les routes maritimes et les choix logistiques l'ignorent de plus en plus.

Certaines lignes de navigation (MSC), relient la ville aux ports des Comores et de la côte orientale de l'Afrique (Zanzibar, Dar es Salam, Mombasa). Cependant, malgré la proximité, l'île de Mayotte n'est pas desservie par la voie maritime.

Cabotage : Le trafic des boutres, à voile ou motorisés, demeure actif en l'absence de réseau routier irriguant la côte Ouest. Des cargos mixtes en acier, desservent toujours Maintirano, Morondava vers le sud chaque mois. Concurrencé par la RN6 réhabilitée, le ferry Jean-Pierre Calloch qui desservait chaque semaine Nosy-Be, au nord n'est plus opérationnel.

Le transport de sédiments en suspension dans la baie de Bambetoka a évolué au cours des 30 dernières années, avec « une augmentation spectaculaire de la quantité de sédiments déplacés par le fleuve Betsiboka, et déposés dans l'estuaire et dans les lobes deltaïques au large ». Ces changements ont affecté l'agriculture, la pêche et le transport. Une étude bathymétrique est en cours en 2014 pour déterminer une politique de dragage efficace à long terme. Mahajanga a connu en mars 2004 un cyclone aux conséquences dévastatrices (Gafilo), qui a endommagé le promenade du bord de mer, les infrastructures portuaires, et occasionné le naufrage du ferry Samson (cent vingt victimes) et rendu les liaisons maritimes vers les Comores plus aléatoires.

Mahajanga est reliée à Antananarivo par la RN4, longue de 570 km. Le trajet exige une dizaine d'heures en voiture ; cet axe est réhabilité pour répondre aux besoins croissant du transport routier. Des coopératives de transport de passagers assurent un service régulier et rapide de taxi brousse (minibus d'une capacité théorique de 12 à 20 passagers).

L'Aérodrome d'Amborovy dessert Antananarivo, Nosy Be, plus localement Besalampy, Maintirano, Soalala, Mandritsara, Tambohorano, Analalava... et à l'étranger les Comores, Mayotte et La Réunion.

Les moyens de transport locaux les plus prisés sont le réseau de transport public ou taxi be (fourgonnettes mercèdes aménagées). les Taxi 4L Renault et les pousse-pousse, complétés récemment par des triporteurs motorisés type Bajaj ou tuk-tuk. Mahajanga ne souffre pas de congestion automobile ; le réseau de transport en commun a des insuffisances cependant, et il n'est pas rare de voir de longues files d'attente, et des foules entières se déplaçant à pied pour revenir de la plage d'Amborovy ou de la promenade du Bord de mer.

Industrie et Recherche

Mahajanga est bien positionné pour être un centre actif d'industries de transformation. Si les usines textiles (Sotema) et de tabacs, jadis florissantes, sont fermées ou en déclin ; si les huileries (Mazava Huile) et savonneries sont menacées par les produits d'importation, une grande cimenterie est en projet sur le site de Boanamary au fond de la baie de Betsiboka.

La ville reste la base arrière d'une l'industrie emblématique de Madagascar, la valorisation de la pêche et de l'aquaculture de crevettes (Aqualma, groupe Unima, Somaqua, Aquamas, Somabio...) ; le Centre de développement de l’aquaculture de crevettes (CDA) à Amborovy offre une écloserie de géniteurs sélectionnés.

Sur le campus de l'université à Ambondrona, un autre centre de recherche le FOFIFA, produit des semences de qualité.

La fourniture d'énergie est problématique, la centrale thermique Jirama de Marolaka (avec une puissance installée de 130 600 kWh en 2008) étant en sous capacité chronique d'où de nombreux délestages et une politique d'équipement des particuliers et entreprises par des groupes électrogènes privés. Pourtant, les flux du canal de Mozambique, ceux de la mer vers l'estuaire créent un régime de vents soutenu, une forte amplitude de marées... et donc un potentiel éolien et hydraulique important. Ajouté à l'ensoleillement record de cette partie de Madagascar, ce potentiel devrait permettre une meilleure alimentation de la ville par des énergies renouvelables (Solarmad, une entreprise locale produit sur place des éoliennes installées dans des sites isolés de toute l'île).

Coopération internationale

Mahajanga a bénéficié de plusieurs interventions de bailleurs de fonds et d'ONG étrangères, généralement réussies car suivies de près par l'État et la CUM (Commune urbaine de Mahajanga). On peut citer des projets :

- Allemands (TüV, ramassage municipal des déchets verts),

- Anglais (Fondation de l'Aga Khan, microfinance, écoles)

- Français, (Interventions structurantes de l'AFD (Agence française de développement) pour le bitumage des avenues de la ville et la réfection des marchés couverts d'Analakely, Tsaramandroso et Mahabibo), coopération décentralisée avec la ville de Mulhouse et l'IRCOD (désormais GESCOD) et nombreux projets associatifs, notamment Médecins du monde, Enfants du Monde, Enfants de Mahajanga, ENDA Madagascar, Handicap International, Gevalor qui produit du compost à base de déchets ménagers dans le cadre de la compensation des émissions de CO2…).

- Italiens (VIM, village d'industries et hôpital d'Antanimasanjo),

- Japonais (Maison de la mère et de l'enfant à l'hôpital d'Androva, projet JIVA de valorisation du poisson)

- Suédois, avec une coopération avec l'université de Gotland pour le Mozea Akiba déplacé du Village touristique vers le site de l'Université.

Personnalités

- Plusieurs personnalités ont un lien avec la cité des fleurs. Le président Philibert Tsiranana, 1er président de Madagascar, y avait une résidence.

- L'artiste mahajangais le plus populaire est certainement le chanteur Clo Mahajanga, dont les œuvres rendent l'ambiance à la fois festive et un peu nostalgique de la ville.

- Autre chanteur local, Lalanirina Rasolonjatoto dit Lala douze, décédé en 2015, avait composé la chanson Anaro vadinao dans les années 1980.

- Le journaliste français Jean-Marc Laurent a vécu à Madagascar et en particulier à Mahajanga toute une partie de son enfance dans les années 1970.

- Charles Gassot, producteur de cinéma, a ouvert il y a une décennie une association, « Écoles du Monde », dans la province de Mahajanga).

- Le président de la délégation spéciale (maire désigné par le pouvoir central) était de 2013 à mai 2015 Tia Solofomanga Heriniaina, qui a présenté sa démission pour se consacrer aux élections municipales prévues en juillet 2015.

- Marghe la gagnante italo-franco-malgache de The Voice 2021 en France, y a passé son enfance.

Depuis cette date le maire de la commune urbaine de Mahajanga, est Mokhtar Salim Andriantomanga.

Notes et références

- CocoLodge, « Histoire de Majunga », sur Coco lodge Madagascar, (consulté le )

- « Un témoignage sur le massacre de Comoriens à Majunga », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « R’FLIX avec Marghe épisode 1 • Fréquence 3 », sur Fréquence 3 (consulté le )

- « Le tourisme à Madagascar: novembre 2011 » (consulté le )

- Le Tourisme Sexuel Impliquant des Enfants à Madagascar, Ampleur et caractéristiques du phénomène & analyse des mécanismes de signalements, Brigitte Doppler & Anne-Sophie Buisset, ECPAT, décembre 2013 [PDF]

- La Redaction, « Mahajanga - L’Antonov 2 devient une curiosité touristique », sur L'Express de Madagascar, (consulté le )

- « Ces fameux zébus – MahajanGazety » (consulté le )

Bibliographie

- Marie-S. Bock Digne, Paysages urbains et lieux de vie : Étude diachronique des villes maritimes insulaires du sud-ouest et de l'ouest de l'océan Indien (Zanzibar, Moroni, Mamoudzou, Mahajanga, Toamasina, Antsiranana, Saint-Denis de la Réunion, Port-Louis), L'Harmattan, Paris, 200

- Jean-Marc Laurent, Madagascar, Une île vue par nos stars, TheBookEdition, 2019.

- Découverte Madagascar, Guides Olizane, Genève, 1997.

- Madagascar, Bradt travel Guide, Chalfont St Peter, 2007.

- Tour de Ville, Itinéraires I, II et III, Office régional du tourisme de Boeny, Mahajanga 2013-2014.

- Francis Koerner, « Décolonisation et économie de plantations. Situation des propriétés européennes à Madagascar » , Annales de Géographie, vol. 78, no 430, Paris, 1969.

- Mohamed Mzé, Les Sabena de la Grande Comore: étude d'une migration, Études océan Indien, 2007.

- Revue de l'océan Indien, Antananarivo, 2014, no 364, dossier Chaque mois une ville : Mahajanga et la région Boeny, Pages I à XX, reportage Herizo Andrianarijaona.

- Relation des travaux d'une équipe franco-malgache comprenant plusieurs chercheurs du CNRS (UPR 2147-CNRS et de l'Université de Mahajanga), Comptes rendus de l'Académie des sciences.

Voir aussi

Articles connexes

Les radios de Mahajanga

- RTN

Liens externes

- Majunga sur WikiMapia

- Office régional du tourisme de Mahajanga (Boeny)/ORT Boeny)

- Commune urbaine de Mahajanga : Site officiel de la CUM - Mairie de Mahajanga Commune urbaine de Mahajanga

Sur les autres projets Wikimedia :

- Mahajanga, sur Wikimedia Commons