Tlaxcala

Tlaxcala, officiellement Tlaxcala de Xicoténcatl, est la capitale de l'État de Tlaxcala, au Mexique, dans la vallée de Puebla. La municipalité compte environ 90 000 habitants.

| Tlaxcala de Xicohténcatl | |

Héraldique |

|

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| État | Tlaxcala |

| Maire Mandat |

Jorge Corichi Fragoso (MORENA) 2021 - 2024 |

| Code postal | 90000 - |

| Fuseau horaire | UTC - 6 |

| Indicatif | (+52) 246 |

| Démographie | |

| Gentilé | Tlaxcalteca |

| Population | 89 795 hab. (2010) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 19° 19′ 00″ nord, 98° 14′ 19″ ouest |

| Altitude | 2 230 m |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.municipiotlaxcala.gob.mx |

Toponymie

À l'époque préhispanique, la cité s'appelait Tlaxcallan, combinaison de «tlaxcalli», qui signifie «galette de maïs, tortilla» suivi du locatif «-tlan», qui signifie «lieu, endroit» et signifie donc «endroit des galettes de maïs».

Histoire

Mexique précolombien

Les Tlaxcaltèques, jaloux de leur indépendance, tenaient tête à l'empire dirigé par les Mexicas de Mexico-Tenochtitlan. Au début du XVIe siècle, les deux peuples, qui partageaient pourtant une même culture et une même langue, le nahuatl, s'affrontaient depuis plusieurs générations dans des guerres d'un type particulier qui selon leurs croyances leur permettaient d'étancher la soif des dieux pour le sang humain au cours de sacrifices rituels : ces « guerres fleuries » (xochiyaoyotl en nahuatl) permettaient en effet de capturer des prisonniers destinés au sacrifice.

L'histoire de Tlahuicole, un chef otomi au service de Tlaxcala, illustre ce conflit. Il en existe deux versions. Selon la version aztèque, Tlahuicole, après avoir été capturé, devint dépressif, et les Aztèques, devant sa lâcheté, le laissèrent libre d'aller où bon lui semblait. Déshonoré, Tlahuicole finit par se jeter du haut du grand temple de Tlatelolco. Le chroniqueur tlaxcaltèque, Diego Muñoz Camargo, raconte une tout autre histoire : les Mexicas, au lieu de le sacrifier, souhaitaient le relâcher, eu égard à sa vaillance. Mais le dignitaire Tlaxcaltèque refusa sa grâce, outré qu'on lui refuse le sacrifice. L'empereur Moctezuma II lui confia alors le commandement d'une armée contre les Tarasques. Revenu vainqueur, Tlahuicole, refusant à nouveau sa grâce, exigea d'affronter des guerriers aztèques lors d'un sacrifice gladiatorial. Il en tua plusieurs avant de finalement succomber et d'être immolé[1]. L'anecdote est instructive par son caractère moral, à savoir qu'un guerrier doit accepter le sacrifice.

Ces guerres entre Tlaxcala et Tenochtitlan trouvent surtout leur explication dans la proximité de cette puissante république indépendante de plus 80 000 habitants à moins de 60 kilomètres de Tenochtitlan. En effet les Tlaxcaltèques refusaient de se soumettre à l'autorité de Mexico-Tenochtitlan qui avait pourtant déjà attiré et soumis les puissantes cités de Texcoco et Tlatelolco à qui elle avait imposé des alliances politiques et familiales afin de mieux pouvoir les contrôler. La triple alliance de Tenochtitlan, Texcoco et Tlatelolco était à cette époque engagée dans une phase d'expansion de type impérial et colonial, soutenue par le commerce de ses marchands qui se rendaient aux confins de l'empire afin d'y négocier les matières premières nécessaires à la vie de la capitale, si besoin avec l'aide des guerriers de ses deux alliés. La république de Tlaxcala vivait donc à proximité du cœur d'un empire en pleine expansion.

Lorsque le conquistador Hernán Cortés, arriva dans la région, il dut faire face aux Tlaxcaltèques qui s'opposaient à sa progression vers Tenochtitlan. Dans les régions qu'il avait traversées Cortès avait entendu parler des richesses de la capitale de l'empire aztèque, richesses qu'il convoitait. En chemin, il avait contracté de faibles alliances avec des villages qu'il avait soumis. Mais la république de Tlaxcala n'était pas un village. Un grand nombre de guerriers mobilisés repoussèrent les assauts des conquistadores qui furent à deux doigts de l'anéantissement.

Les conseils de caciques de la république tlaxcaltèque acceptèrent finalement une alliance avec les Espagnols dans le but de vaincre l'empire aztèque. Leur stratégie politique fut couronnée de succès puisqu'en 1521, 30 000 guerriers tlaxcaltèques participèrent à la destruction de Tenochtitlan lors du siège mené par Cortès. Une grande partie de la capitale de l'empire rival fut incendiée, et le pouvoir politique de Tenochtitlan fut abattu.

Époque coloniale

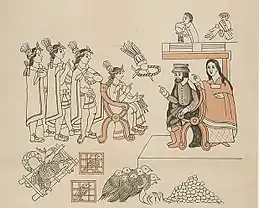

En récompense de l'aide qu'ils avaient apportée à Cortés, les Tlaxcaltèques reçurent un certain nombre de privilèges[2]. La ville est régie en municipio, sous le même modèle que les villes espagnoles d'Espagne ou d'Amérique. Les habitants envoient régulièrement des ambassades en Espagne dès 1527. Une délégation de cinq nobles accompagne Cortès quand il se rend en Espagne pour faire valider son mandat de capitaine général. Ils réclament une reconnaissance du service fait à la couronne et une exemption de l'encomienda (un système de servage extrêmement pénible).

Ces missions se poursuivent tout au long du XVIe siècle. En 1534, un noble de Tlaxcala, Diego Maxixcatzin, se rend en Espagne pour demander des privilèges, d'abord le titre de Leal Ciudad (Ville royale), des armoiries et une tutelle directe sous la couronne. En 1540 et 1543, de nouvelles ambassades ont lieu. Des liens forts entre le municipio indien et la monarchie existent. Ils sont renforcés par la création d'un couvent, Nuestra Senora de la Asuncion, chargé de former les enfants des élites indiennes et de leur apprendre le castillan.

En 1538, la trêve de Nice entre François Ier et Charles Quint est célébrée à Tlaxcala par des représentations théâtrales où sont représentés le roi de France, l'empereur, le pape et des personnages bibliques pour exalter la paix.

Le municipio envoie en 1551 une délégation à l'audiencia à Mexico pour poser la question du service personnel, les corvées. Elles relèvent du système précolombien : les nobles de Tlaxcala recevaient les corvées des non-nobles. Les Indigènes sont attirés par le salariat des conquistadores de Mexico et quittent Tlaxcala. Les nobles veulent donc que les corvées subsistent.

Tlaxcala écrit régulièrement au souverain. En 1563, elle obtient enfin le titre de Ville très noble et très loyale accordée par Philippe II avec un écu d'armes pour la ville et ses principaux aristocrates[3]. On constate donc une aristocratisation sur le mode espagnol des dirigeants indiens. Il ne s'agit pas simplement d'un titre honorifique mais d'un statut légal, le plus haut qu'elle pouvait recevoir. Tlaxcala est directement soumise à la Couronne espagnole, sans intermédiaires.

La ville fournit de nombreux soldats pour les expéditions espagnoles vers le Guatemala ou la Floride et pour mater les révoltes internes, comme la guerre du Mixton, contre les Indiens chichimèques. Les habitants de Tlaxcala continuèrent de servir d'auxiliaires aux Espagnols dans leur œuvre de conquête : ils participèrent à la conquête du nord du Mexique, où ils fondèrent des établissements. Ils participèrent également à la fondation de Santa Fe du nouveau-Mexique. On les retrouve également accompagnant les Espagnols aux Philippines au XVIIe siècle.

Population

La municipalité de Tlaxcala comptait 89 800 habitants en 2010.

Curiosités architecturales

Le couvent franciscain de l'assomption, un des plus anciens d'Amérique, est un des rares exemples d'architecture mauresque du nouveau monde. On y trouve un cloitre à double péristyle avec bassin central, une charpente à chevrons serrés et de la marqueterie typiquement arabe au plafond du vestibule. Le christ en croix situé à la sortie de l'église est un des rares d'Amérique à comporter des traces de sang, les autochtones ne comprenant pas qu'on leur demande d'abandonner leurs sacrifices rituels quand le dieu chrétien avait lui-même sacrifié son fils.

Notes et références

- Michel Graulich, Montezuma, Fayard, 1994, p. 248

- D'après une conférence de Bertrand Haan tenue à la Sorbonne le 9 janvier 2013

- (en) B. E. Hamann, « Object, image, Cleverness : The Lienzo of Tlaxcala », Art History, vol. 36, no 3,