Tignon

Le tignon, appelé aussi foulard de tête, madras, bamboche, ou encore maré tèt en créole antillais[1], est une coiffe nouée sur la tête en forme de turban, par les femmes créoles des Antilles françaises, de Guyane et de Louisiane.

Débuté pendant la période coloniale, l'usage de cette coiffe perdure dans la communauté caribéenne jusqu'à nos jours.

Étymologie

- "Tignon" est un ancien synonyme de chignon, tombé en désuétude en France, et étymologiquement apparenté à tignasse.

Histoire

Les esclaves de maison mieux habillés

Si leur situation n'est pas plus enviable, les esclaves de maison (hommes et femmes) se différencient des esclaves de jardin (travaillant aux champs) par l'habillement. Ils portent des turbans qui, les jours de fête, peuvent être luxueux.

Dans les colonies françaises, une ordonnance de 1720 permet que : « Ceux [les esclaves] qui servent à titre de valets ou de servantes [...] pourront se vêtir de toile de Vitré ou de Morlaix ou de vieux habits de leurs maîtres, avec colliers et pendants d’oreille de rassade ou d’argent [...] avec chapeaux et bonnets, turbans et brésilienne simple, sans dorure ni dentelle, ni bijoux d’or, de pierreries, ni soie ni ruban »[3].

Portrait de Marie-Anne Grellier avec sa Négrillonne, par Chanteloub, 1721.

Portrait de Marie-Anne Grellier avec sa Négrillonne, par Chanteloub, 1721. Portrait d'un serviteur noir, XVIIIe siècle.

Portrait d'un serviteur noir, XVIIIe siècle. Portrait d'une jeune femme, fin XVIIIe siècle.

Portrait d'une jeune femme, fin XVIIIe siècle. Portrait de Madeleine, par Marie-Guillemine Benoist, 1800.

Portrait de Madeleine, par Marie-Guillemine Benoist, 1800.

Essor des « gens de couleur libres » et des « mulâtres »

Contrairement au système esclavagiste des colonies britanniques, celui qui s'applique dans les colonies françaises et espagnoles permet plus facilement l'affranchissement et le métissage. Vers 1790 par exemple, on compte un affranchi pour 66 esclaves dans l'ensemble des Antilles britanniques, alors que les chiffres correspondants sont 1 pour 20 aux Antilles françaises et 1,1 pour 1 — un peu plus d'affranchis que d'esclaves — aux Antilles espagnoles[4].

Cet affranchissement, qui permet au système esclavagiste de perdurer, fait naître une société tripartite : les Blancs d'ascendance européenne, les gens de couleur libres (« mulâtres » — les métis — et Noirs, libres de naissance ou affranchis), et les esclaves (noirs et métis). Au XVIIIe siècle, la nouvelle classe intermédiaire, composée d'individus qui ont à la fois la couleur des opprimés et la presque-liberté des dominants, va se développer en nombre, et s'élever économiquement[3].

Le costume comme signe d'élévation sociale

Devenus parfois eux-mêmes propriétaires d'habitations (plantations), mais surtout artisans ou domestiques pour la plupart, les libres de couleur enregistrent des premiers revenus. Afin de se distinguer des esclaves et de rivaliser avec les Blancs, ils commencent à investir dans de beaux costumes[3]. Ce dernier, reflet du métissage des peuples et des cultures, se constitue essentiellement à partir de l’attirance africaine pour les couleurs chatoyantes, de l’influence de la mode métropolitaine, importée par les épouses des fonctionnaires royaux. Il est composé à partir des beaux tissus, soies, mousselines, indiennes et dentelles qui sont livrés par les navires de commerce arrivés en droiture de Nantes ou de Bordeaux[3].

Dans ses lettres relatant son séjour aux Antilles de 1779 à 1784, Charles de L’Yver donne une description du costume antillais des créoles de couleur[5] :

« Rien n’est assez beau pour elles, ce qu’une blanche met en toilette leur sert à trainer ; leur chemise est de la batiste la plus fine, leur jupe est de belle mousseline, leur jupon de toile de Hollande ; les mouchoirs de madras ou de mousseline brodés, garnis de dentelles ornent leur tête et leur sein. »[5]

Ce costume est également très bien représenté dans les peintures d'Agostino Brunias, peintre italien qui a parcouru les Antilles de 1764 jusqu'à sa mort en 1796.

Jeune fille mulâtre de la Barbade, gravure d'après une peinture de 1764 d'Agostino Brunias.

Jeune fille mulâtre de la Barbade, gravure d'après une peinture de 1764 d'Agostino Brunias. Trois femmes de couleur libres, vers 1779, par Agostino Brunias.

Trois femmes de couleur libres, vers 1779, par Agostino Brunias. Marché aux toiles de la Dominique, Agostino Brunias, vers 1780.

Marché aux toiles de la Dominique, Agostino Brunias, vers 1780. Créoles antillaises libres dans de beaux costumes, vers 1780, par Agostino Brunias.

Créoles antillaises libres dans de beaux costumes, vers 1780, par Agostino Brunias.

Madras et bamboche

La coiffe, qui est l’un des accessoires féminin qui frappe le plus les voyageurs dans les Antilles, est dominée par deux types principaux : le mouchoir de madras et la bamboche[3].

Le madras, un tissu très populaire aux Antilles

Parmi les étoffes qui arrivent depuis l'Europe dans les colonies européennes, le tissu madras rencontre un grand succès grâce à ses couleur vives et sa bonne facture[6].

Originellement il était produit en Inde, alors sous domination coloniale britannique, dans la région où se trouve la ville de Madras (actuelle Chennai). Ce tissu peut être uni, à rayures ou à tartans (motifs inspirés par les Écossais)[7]. Par la suite, il est fabriqué comme de nombreuses autres cotonnades directement en Europe (Alsace et Normandie pour la production française). Puis, réexporté dans les colonies par le commerce en droiture (sans passer par l'Afrique chercher des esclaves), il est progressivement adopté par les gens de couleur libres[6].

Portrait d'une femme haïtienne, par François Beaucourt, 1786.

Portrait d'une femme haïtienne, par François Beaucourt, 1786. Danse de Nègres à St. Domingue, par Jacques Grasset de Saint-Sauveur, vers 1797.

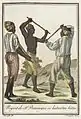

Danse de Nègres à St. Domingue, par Jacques Grasset de Saint-Sauveur, vers 1797. Nègres de St. Domingue se battant au bâton, par Jacques Grasset de Saint-Sauveur, vers 1797.

Nègres de St. Domingue se battant au bâton, par Jacques Grasset de Saint-Sauveur, vers 1797. Marchande de maquereaux, dessin de Carle Vernet dans les Cris de Paris, 1815.

Marchande de maquereaux, dessin de Carle Vernet dans les Cris de Paris, 1815.

La bamboche, marqueur social ostentatoire

La bamboche est une sorte de turban conique, sur lequel il y a parfois un chapeau. Sa hauteur et la qualité des tissus qui la composent dépendent du statut social de celle qui la porte[3].

Charles de L’Yver les décrit ainsi[5] :

« Leur tête est surmontée de ce qu’elles appellent bamboche ou tignon. La manière la plus élégante est de crêper les cheveux, d’en faire une grosse boucle derrière la tête : le reste des cheveux est entouré d’un premier mouchoir auquel on fait faire la poire ; un second l’enveloppe, puis un troisième ; un quatrième ainsi de suite jusqu’à la demi-douzaine, quelquefois davantage ; enfin vient ce qui peut se trouver de plus riche et de plus cher en fait de mouchoir que l’on recouvre en dernier d’un autre de moindre prix, mais qui laisse entrevoir le précédent. Tous ces mouchoirs ainsi disposés forment une espèce de mitre très élevée dont le devant est parsemé d’épingles d’or qui attachent les mouchoirs. Le défaut de jonction laissé à dessein derrière la tête découvre la qualité et la quantité de mouchoirs ».

Libres de couleur à La Dominique, par Agostino Brunias, vers 1770.

Libres de couleur à La Dominique, par Agostino Brunias, vers 1770._Brunias_(Vervaardiging).jpg.webp) Le marché aux fruit à St-Vincent, par Agostino Brunias.

Le marché aux fruit à St-Vincent, par Agostino Brunias. Deux Antillaises, fin du XVIIIe siècle.

Deux Antillaises, fin du XVIIIe siècle. Marchande antillaise d'huîtres à Bordeaux, par Gustave de Galard, 1818.

Marchande antillaise d'huîtres à Bordeaux, par Gustave de Galard, 1818.

« Lois tignon » en Louisiane

Des métis et noirs libres de plus en plus puissants

En Louisiane, comme dans les Caraïbes française et espagnole, prévalait pendant la période coloniale une société pyramidale à trois niveaux : les Blancs, les gens de couleur libres (Métis et Noirs libres de naissance ou affranchis), et les esclaves. Au début du XIXe siècle, le groupe des gens de couleur libres en Louisiane est certes peu nombreux (estimé à 1 566 en 1805[8]), mais relativement puissant et jouissant de privilèges, en comparaison de ses homologues du reste du continent nord-américain sous domination anglaise[9].

Le soin que les femmes créoles noires apportaient à leurs coiffures leur a valu d’attiser la colère de l'élite bien-pensante de l’époque. Les belles femmes de couleur étaient parfois les « placées » d’hommes blancs, et éveillaient la jalousie et la colère des épouses légitimes ou fiancées potentielles.

Limiter la coquetterie des créoles de couleur

En 1785, Esteban Rodríguez Miró, gouverneur de la Louisiane alors sous souveraineté espagnole, édicte des lois somptuaires, appelées « lois tignon ». Ces dernières réglemente la manière de se vêtir pour les gens de couleur libres dans la société coloniale. Elles décide que les femmes de couleur, esclaves ou libres, doivent s’abstenir de toute « attention excessive à l’habillement », en particulier le port du chapeau, mais doivent en même temps couvrir leurs cheveux[10]. Le but est à la fois d'empêcher les femmes noires et métisses d’attirer les hommes blancs, et également de servir d’indicateur social pour marquer leur différence et leur infériorité par rapport aux femmes blanches.

Les femmes créoles de couleur vont toutefois contourner ingénieusement l’interdiction en se parant de magnifiques bandeaux souvent en madras de couleurs vives, et en les parant parfois de plumes et de bijoux, non moins remarqués[11].

Du symbole d'oppression à l'accessoire de mode

Au début des années 1800, les lois tignon ne sont plus appliquées et les femmes noires ne sont plus obligées de porter leurs accessoires oppressifs. Un siècle et demi plus tard, cependant, les tignons ont connu une renaissance. Les tignons d’aujourd’hui – disponibles dans une variété de styles, de tissus et de motifs – peuvent être joyau couronnant d’une tenue élégante[12].

- Créoles de Louisiane

Portrait d'une libre de couleur coiffée d'un tignon, par Louis Antoine Collas, 1829.

Portrait d'une libre de couleur coiffée d'un tignon, par Louis Antoine Collas, 1829..png.webp) Portrait de la prépresse vaudou Marie Laveau (1794–1881), replique d'une peinture de 1835.

Portrait de la prépresse vaudou Marie Laveau (1794–1881), replique d'une peinture de 1835. Portrait d'un Africain-Américain par Julien Hudson, 1835.

Portrait d'un Africain-Américain par Julien Hudson, 1835. Créole au turban rouge par Jacques Guillaume Lucien Amans, 1840.

Créole au turban rouge par Jacques Guillaume Lucien Amans, 1840.

Hommage artistique

En 2018, la série photographique Becoming Subject de la photographe américaine Ayana V. Jackson (en) fait référence aux lois Tignon et son détournement, qui avait pour but initial de masquer la chevelure des Noirs et l'esthétisme grandissant du tissu les masquant[11].

Par les créoles blanches

Le costume des femmes de couleur libres, grâce à ses formes souples et confortables, est progressivement adopté par les créoles d'ascendance européennes, et en particulier la coiffe d’un madras noué[13].

Un planteur et sa femme, accompagné de leur servante, vers 1780, par Agostino Brunias.

Un planteur et sa femme, accompagné de leur servante, vers 1780, par Agostino Brunias. Créole de Cayenne, par Hippolyte Louis Emile Pauquet, 1842.

Créole de Cayenne, par Hippolyte Louis Emile Pauquet, 1842.%252C_1842.jpg.webp) La créole, 1842.

La créole, 1842.

Bordeaux, porte d'entrée de la mode antillaise

Vers 1778-1779, la coiffe antillaise s’importe même en métropole[13]. En raison des liens étroits entre ce port et les îles à sucre, Bordeaux devient naturellement la porte d'entrée de l'usage du madras comme coiffe. A la fois grâce à la présence noire à Bordeaux[14], mais également par les relations familiales entre la bourgeoisie locale et les colons propriétaires d'habitations coloniales[15].

Plusieurs écrivains ont fait part de cette spécificité bordelaise :

- « Leur coiffure [des Bordelaises] est très originale ; elle se compose d'un madras de couleurs éclatantes posé à la façon des créoles »[16].

- « Quelquefois, au lieu d'un petit bonnet de gaze-mousseline ou de tulle bordé, elles [les grisettes] ont un simple mouchoir de Madras, noué, avec une apparente négligence »[17].

- « Noémie, la petite bordelaise, recevait avec son gros ami qu'elle adorait depuis quatre ou cinq ans déjà. Coiffée d'un madras de soie neuve, elle était le boute-en-train »[18].

Joséphine et Napoléon

Créole blanche (békée) de la Martinique, Joséphine de Beauharnais, femme de Napoléon Ier, est née dans une grande plantation, "La petite Guinée", d'une superficie de 500 hectares et exploitant plus de 200 esclaves valides en 1751[19]. Quand elle arrive en métropole, elle garde dans l'intimité l'habitude de se coiffer d'un madras. Dans ses mémoires, le valet de Napoléon Louis Constant raconte : « Au commencement de sa suprême puissance, l'impératrice aimait encore à se coiffer le matin avec un madras rouge, qui lui donnait l'air de créole le plus piquant à voir »[20].

A son tour, Napoléon, très frileux, adopte le mouchoir de madras pour se couvrir les cheveux dans la vie privée. A ce propos, Louis Constant relate qu'il « avait sur la tête un madras noué sur le front et dont les deux coins de derrière tombaient jusque sur son cou. L'empereur mettait lui-même, le soir, cette coiffure on ne peut moins élégante. Lorsqu'il sortait du bain on lui présentait un autre madras, car le sien était toujours mouillé dans le bain, où il se tournait et se retournait sans cesse »[20].

Le peintre Charles de Steuben a représenté Napoléon habillé en culotte et chemise blanche, portant noué sur la tête le célèbre madras et dictant ses mémoires à Gourgaud.

Élément incontournable dans la culture antillaise

Après la seconde abolition de l'esclavage en 1848, c’est la continuation du savoir être et faire des libres de couleur. Dès l’origine les coiffes sont multiples et originales. Il y a des coiffes confectionnées d’avance et d’autres coiffes qui sont attachées directement sur la tête.

Aujourd'hui la coiffe qui se nomme « madras », « maré tèt » ou encore « tête » correspond à un code qui renseigne sur la disponibilité amoureuse de celle qui la porte. Le nombre de pointes que comporte une coiffe ayant une signification bien précise[21] :

- Une pointe : cœur à prendre.

- Deux pointes : cœur déjà pris.

- Trois pointes : femme mariée, cœur définitivement lié par le mariage.

- Quatre pointes : cœur susceptible d'accueillir encore des amants.

Il existe encore d'autres types de coiffe :

- La tête chaudière : prête à porter, avec plis en diagonal.

- La Matadore : femme entretenue, avec éventail devant et derrière.

- La tête calandée : confectionnée à partir d'un madras sur lequel les parties claires du tissu ont été peintes avec un jaune de chrome en poudre, additionné de gomme arabique.

- La tête Zambo : affiche ses idées politique.

- la Libérale, la Brisquante, la Nofrape, l’Indépendante, et encore la Voile au vent et même la Vaille que foutre[22]...

Galerie

La Martiniquaise, vers 1855.

La Martiniquaise, vers 1855. La Négresse, d'Édouard Manet, 1862.

La Négresse, d'Édouard Manet, 1862. Jeune Martiniquaise au madras, par Paul Gauguin, 1887.

Jeune Martiniquaise au madras, par Paul Gauguin, 1887..png.webp) Guadeloupéennes recrutées comme servantes faisant escale à Ellis Island pour Montréal, 1911.

Guadeloupéennes recrutées comme servantes faisant escale à Ellis Island pour Montréal, 1911..jpg.webp) Edith Bellot portant le costume traditionnel de la Dominique, photo de 1961.

Edith Bellot portant le costume traditionnel de la Dominique, photo de 1961. Chorale antillaise, 1976.

Chorale antillaise, 1976. Le roi Charles III du Royaume-Uni, alors prince de Galles et son épouse Camilla Shand en visite en Jamaïque en 2008.

Le roi Charles III du Royaume-Uni, alors prince de Galles et son épouse Camilla Shand en visite en Jamaïque en 2008.

Dans la culture populaire

- Adieu foulards, adieu Madras : Chanson attribuée à François Claude, marquis de Bouillé (cousin du marquis de La Fayette), colonel du régiment du Vexin et gouverneur de la Guadeloupe entre 1769-1771. Composée en 1770, son titre original était : “Les adieux d’une créole”[2].

Bibliographie

- Lyne-Rose Beuze, Costumes créoles : mode et vêtements traditionnels des Antilles françaises 1635-1948, Fort-de-France, Fabre Domergue, , 126 p. (ISBN 2-9510487-6-9)

- Roger Fortuné, « Le costume féminin antillais », Renaissance : bulletin de l'association artistique, littéraire et sportive (Saint-Claude), no 3,

- Dotha Hildevert et Jacques Songeons, Mémoires d'Acacia : Histoire du costume régional guadeloupéen du XVIIème siècle à nos jours, Association Acacia, , 149 p. (ISBN 978-2351900031)

- (en) Tamara McNeill, The Politics of Identity and Race in the Colored Creole Community : The Gens de Couleur Libre in Creole New Orleans, 1800–1860, (lire en ligne)

- (en) Ayana Byrd et Lori Tharps, Hair Story : Untangling the Roots of Black Hair in America, New York, St. Martin's Griffin, , 272 p. (ISBN 978-1-250-04657-4, lire en ligne)

- (en) Caroline M. Dillman, Southern Women, Routledge, (ISBN 978-1-136-55696-8, lire en ligne)

Notes et références

- « Le maré tèt ou l'art de nouer le foulard - Histoire », plusdelle.blogspot.com, (consulté le )

- Pierre Bonnet, « Nos racines créoles : les origines, la vie et les mœurs », ghcaraibe, (lire en ligne)

- Séverine Laborie, « Joseph Savart (1735-1801), « maître-peintre » à Basse-Terre », Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, no 163, , p. 1–16 (ISSN 0583-8266 et 2276-1993, DOI 10.7202/1036804ar, lire en ligne)

- Jean-Luc Jamard, « Consomption d'esclaves et production de « races » : l'expérience caraïbéenne », L'Homme, vol. 32, no 122, , p. 209–234 (DOI 10.3406/hom.1992.369533, lire en ligne)

- Léo Elisabeth, « Lettres de Charles de L’Yver lieutenant du régiment de Champagne relatant son séjour aux Antilles de 1779 à 1784 », Annales des Antilles, no 26, (lire en ligne)

- Julie Duprat, « Un petit peuple noir au début du XIXe siècle : réalité et représentation », sur Noire métropole,

- Margaux, « Carreaux : le Madras », sur Superprof Ressources,

- Kimberly Hanger, « Origins of New Orleans’s Free Creoles of Color », dans James H. Dormon (dir.), Creoles of Color of the Gulf South, Knoxville, University of Tennessee Press, 1996, p. 2.

- Nathalie Dessens, « Corps, couleur et sexualité : plaçage et quarteronnes à la Nouvelle-Orléans au xixe siècle », Les Cahiers de Framespa. e-STORIA, no 22, (ISSN 1760-4761, DOI 10.4000/framespa.3986, lire en ligne)

- (en) Caroline M. Dillman, Southern Women, Routledge, (ISBN 978-1-136-55696-8, lire en ligne)

- Océane Monange, « Mettre à l’honneur les femmes et les identités noires, l’activisme par l’image d’Ayana V. Jackson », konbini.com, (consulté le )

- « Les lois de Tignon ont forcé les femmes noires à se couvrir les cheveux », sur Betanews.fr

- Lyne-Rose Beuze, Costumes créoles : mode et vêtements traditionnels des Antilles françaises 1635-1948, Fort-de-France, Fabre Domergue, , 126 p. (ISBN 2-9510487-6-9)

- Julie Duprat, Bordeaux métisse, Mollat, , 216 p. (ISBN 2-35877-026-4), p. 53

- Cécile Baquey, « "Bordeaux a beaucoup plus vécu de l’esclavage que tous les autres ports", selon le directeur du musée d’Aquitaine », sur Outre-mer la 1ère,

- Théophile Gautier, Tra Los Montes, Paris, , Magen, p. 9

- Gustave de Galard et S.E. Géraud, Recueil des divers costumes des habitans de Bordeaux et des environs, Bordeaux, Lavigne, (lire en ligne), « Grisette »

- Paul Adam, Le temps et la vie : Au soleil de juillet (1829-1830) (lire en ligne)

- Robert Rose-Rosette, « La Pagerie de Joséphine, hier et aujourd'hui », Revue du souvenir napoléonien, no 324, , p. 6-7.

- Louis Constant Wairy, Mémoires de Constant : premier valet de chambre de l'empereur, sur la vie privée de Napoléon, sa famille et sa cour, Paris, Garnier, , 364 p. (lire en ligne)

- « Tenues et coiffes créoles • Belle Martinique », sur Belle Martinique

- Franche Pistole, « L’art du madras pour tous », sur Les Lettres d'ivoire,

%252C_Bordeaux%252C_1818.png.webp)

.jpg.webp)