Syndrome de Crigler-Najjar

La maladie de Crigler-Najjar ou syndrome de Crigler-Najjar est une maladie génétique très rare à transmission autosomique récessive, liée au déficit de l’activité de bilirubine-glucuronosyltransférase. Il doit son nom aux deux médecins américains Crigler et Najjar qui le découvrirent dans les années 1950. C'est une maladie rare qui sans traitement palliatif entraine rapidement la mort du nouveau-né.

| Spécialité | Pédiatrie et hépatologie |

|---|

| CIM-9 | 277.4 |

|---|---|

| OMIM | 218800 |

| DiseasesDB | 3176 |

| MedlinePlus | 001127 |

| eMedicine | 178841 |

| MeSH | D003414 |

| Patient UK | Crigler-najjar-syndrome |

![]() Mise en garde médicale

Mise en garde médicale

Les effets de cette maladie sont perceptibles dès la naissance. La conséquence majeure est un taux de bilirubine élevé qui varie selon le type (I ou II). Un taux de bilirubine est considéré comme clinique lorsqu’il atteint 40 à 80 μmol/L.

Étiologie

Le syndrome de Crigler-Najjar est transmis sous le mode autosomique récessif, sauf pour certains Crigler-Najjar de type 2 (CN2).

De nombreuses mutations du gène UGT1A1 (2q37) sont liées au SCN1[1].

Mécanisme

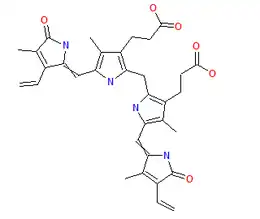

Il s'agit d'une maladie génétique extrêmement rare, avec une incidence voisine de 1/1 000 000 de naissances[2]. Sa cause est la déficience de l'activité hépatique de la bilirubine glucuronosyltransférase une enzyme du foie qui doit normalement convertir la bilirubine en une forme pouvant être éliminée par le corps. Lorsque cette enzyme ne fonctionne pas, la bilirubine s'accumule dans l'organisme. Les examens biologiques montrent une hyperbilirubinémie isolée. risquant ainsi d'atteindre le cerveau et de l'endommager : c'est alors l'ictère nucléaire, marqué par une couleur jaune de la peau et du blanc des yeux, qui s'accompagne de graves troubles neurologiques, dus à la neurotoxicité de la bilirubine non conjuguée et mène rapidement au décès.

Il en existe deux types : maladie de Crigler-Najjar de type 1 (CN1) quand l'activité enzymatique est nulle et Crigler-Najjar de type 2 (CN2) quand elle est très faible à faible.

Crigler-Najjar de type 2 (CN2)

La maladie de Crigler-Najjar de type II, elle est moins sévère. Elle provoque une hyper-bilirubinémie allant de 150 à 300 μmol/L et il est possible de traiter la personne atteinte avec du phénobarbital[2]. Dans ce cas, le déficit en UGT1A1 n’est que partiel. Plusieurs recherches sont en cours pour traiter cette maladie à l’aide de la thérapie génique, celle-ci étant plus accessible du fait que seulement un gène est impliqué, aussi car le foie permet le transfert de gène grâce à des vecteurs et finalement parce qu’il n’y a pas de régulation spécifique à contrôler pour que le phénotype soit exprimé.

Crigler-Najjar de type 1 (CN1)

Le type I de la maladie est causé par un déficit total en UGT1A1. Le taux de bilirubine se situe entre 350 et 500 μmol/L et dans ce type, le traitement au phénobarbital est inefficace.

Le nouveau-né doit recevoir quotidiennement 10 à 12 heures de photothérapie. La photothérapie est utilisée en traitement palliatif depuis 1970. Les patients atteints du syndrome de Criggler-Najjar sont traités par des séances de photothérapie quotidiennes: ils sont exposés à une lumière bleue spéciale qui dégrade la bilirubine se trouvant à la surface de la peau. La photothérapie se développant avec des matériels de plus en plus performants et moins encombrants (pouvant être transportés afin de maintenir une vie sociale des patients).

La transplantation hépatique n'est plus forcément nécessaire (enzyme produite dans le foie). Sachant les inconvénients d'une transplantation (risques opératoires, durée de vie du greffon, prise d'anti-rejet plus ou moins bien toléré), elle est à réserver pour des cas ultimes (photothérapie plus tolérée, foie dégradé, etc.). Cette maladie pourrait être une bonne candidate aux projets de thérapie génique[2].

Matériel

Les appareils sont adaptés au besoin de chaque patient et le nombre de tubes est progressivement augmenté. On passe de 8 tubes à 20, voire plus, et d'appareils éclairant dessus à des appareils éclairant dessous, voire dessus et dessous.

Hormis les appareils pour les nouveau-nés, il n'existe rien de commercialisé pour les enfants plus grands et encore moins pour les adultes. Les paramètres suivants sont utilisés pour concevoir des appareils plus efficaces :

- les types de sources (tubes fluos, leds, fibres optiques) : les tubes fluos étant les seuls utilisés actuellement, quels modèles sont les plus efficaces ? Les autres sources sont, elles, encore à l'étude.

- le nombre de tubes, qui varie en fonction de la taille de l'enfant.

- la proximité de la source: plus la photothérapie se pratique près du corps et plus elle est efficace. Pour les enfants plus âgés, on arrive progressivement à une photothérapie par-dessous qui permet d'être très près (5 à 10 centimètres) mais qui demande une recherche de matériaux confortables et transparents.

- la surface de peau éclairée : la photothérapie par-dessus et par-dessous est la plus efficace mais pas la plus confortable.

Cela aboutit à différents appareils issus de découvertes et ingéniosités diverses, les parents recueillant de toute part les conseils des scientifiques et des médecins et les améliorations apportées par chacun dans les différents pays.

Actions de soutien

En France une association soutient malades et familles[3].

En , des footballeurs amateurs ont joué à Kerbach en Moselle pendant 73 heures sans interruption pour attirer l'attention sur cette maladie[4].