Soie byzantine

La soie byzantine (μέταξα, σηρικόν) fut tissée dans l’Empire byzantin du IVe siècle environ jusqu’à la chute de Constantinople en 1453, bien que l’industrie ait été en fort déclin après la chute de Constantinople aux mains des croisés en 1204.

Capitale de l’Empire byzantin, Constantinople fut le premier centre important du tissage de la soie en Europe. La soie constituait l’une des plus importantes ressources de l’économie byzantine, étant utilisée à la fois comme méthode de paiement et de diplomatie[1]. La soie grège était importée de Chine et transformée en tissus de luxe qui se vendaient à fort prix à travers le monde. Plus tard, des vers à soie furent secrètement introduits dans l’empire de telle sorte que la route de la soie traditionnelle perdit son importance. Après le règne de Justinien Ier, la fabrication et la vente de la soie devint un monopole impérial, sa production fut réservée aux manufactures impériales et sa vente faite à des acheteurs autorisés seulement[1]. Les soies byzantines se caractérisent par leurs brillantes couleurs, l’utilisation de fil d’or, et leurs motifs qui, par leur complexité, se rapprochent de la broderie produite par des métiers à tisser[2]. Byzance domina le marché de la soie en Europe pendant tout le début du Moyen-Âge, jusqu’à l’apparition de l’industrie de la soie en Italie au XIIe siècle et à la chute de Constantinople aux mains des croisés en 1204.

Apparition et essor

Pendant l’Empire romain, la soie était importée en Occident par la route de la soie traversant l’Asie à partir de la Chine des Hans, passant par l’Empire parthe et plus tard l’Empire sassanide pour aboutir aux centres commerciaux de Syrie. On trouve trace de l’importation de soie grège, de fils de soie et de produits finis, mais le procédé de fabrication de ces textiles à partir des cocons de vers à soie (bombyx mori) constituait un secret jalousement gardé par les Chinois jusqu’à ce qu’au temps de l’empereur Justinien Ier en 553/554, des moines nestoriens réussissent à apporter en fraude des vers à soie[3], permettant ainsi la création d’une industrie de la soie à Byzance.

Peu après l’apparition de cette industrie, l’historien Ménandre le Protecteur, écrivant au VIe siècle, raconte les tentatives de Sogdiens[N 1] pour établir une route directe pour le commerce de la soie avec l’Empire byzantin[4]. Après qu’il se fut allié avec Chosroès Ier, souverain sassanide, pour défaire l’Empire hephthalite, Istämi, souverain du khaganat turc, fut approché par des marchands sogdiens pour obtenir audience auprès du Roi des roi sassanide afin de pouvoir traverser librement les territoires perses et commercer avec les Byzantins. Istämi autorisa l’ambassade sogdienne à se rendre chez le souverain sassanide, mais fit empoisonner les membres de l’ambassade[4]. Un diplomate sogdien, Maniah, réussit tout de même à convaincre Istämi d’envoyer une ambassade directement à Constantinople où elle arriva en 568. Elle apportait à l’empereur Justin II (r. 565-578) non seulement de riches présents sous forme de tissus de soie, mais également une proposition d’alliance contre la Perse. Justin II agréa à cette proposition et envoya une ambassade auprès du khaganat turc, confirmant ainsi la création du lien commercial direct que voulaient les Sogdiens[4] - [5] - [6]. Toutefois, même après la création d’une industrie de la soie à Byzance au VIe siècle, les soies chinoises continuèrent à être jugées comme étant de qualité supérieure, ce que corrobore la découverte d’un solidus byzantin, frappé sous Justin II dans une tombe chinoise de la province de Shanxi sous la dynastie Sui (581-618) ainsi que diverses autres pièces de monnaie byzantine dans d’autres sites[7]. Selon divers rapports chinois, les Byzantins (appelés « Fu-lin ») poursuivant ainsi une ancienne tradition diplomatique romaine de liens avec la Chine, envoyèrent plusieurs ambassades à la cour de la dynastie Tang (618-907) et au moins à une occasion à celle de la dynastie Song (960-1279), offrant des cadeaux exotiques tels différents articles de verrerie et montrant un intérêt soutenu pour le maintien du commerce de la soie avec la Chine[8]. L’historien byzantin Théophyle Simocatta, vivant au VIIe siècle donne une description relativement précise de la Chine, de sa géographie et de sa réunification sous la dynastie Sui (581-618) et explique le nom de son souverain Taisson comme signifiant « Fils de Dieu », dérivant peut-être aussi du nom de l’empereur Taizong de Tang (r. 626-249)[9]. Parallèlement, des sources chinoises de l’époque, l’Ancien et le Nouveau Livre des Tang décrivent la cité de Constantinople et son siège par Muawiyah Ier premier calife ommeyade[8] - [10].

De nouveaux genres de métiers à tisser et de techniques de tissage jouèrent un rôle important. Des tissus de toile (armure) avaient déjà circulé dans l’Empire romain et de la soie damassée aux motifs géométriques de plus en plus complexes était apparue vers le milieu du IIIe siècle. Des tissus de serge avec fil de trame apparurent au plus tard en 600, de telle sorte que la serge polychrome devint la façon standard de tisser la soie pour les siècles suivants[11] - [12]. Des soies monochrome « lampas » devinrent à la mode aux environs de l’an 1000 tant dans les centres de productions byzantins qu’islamiques : dans ces tissus on peut voir que les textures contrastantes sont utilisées de préférence aux couleurs pour rendre les motifs. On trouve encore quelques exemplaires de tapisseries de soie byzantine[12].

La réglementation concernant l’utilisation de teintures pour la fabrication de la très dispendieuse pourpre de Tyr varia suivant les années, mais les étoffes produites grâce à ce procédé étaient généralement réservées à certaines classes de la société ou utilisées comme cadeaux diplomatiques. Les autres teintures utilisées dans les usines fabriquant la soie byzantine étaient la garance (rouge allant du rose pâle au rouge-sang), la kermès (rouge écarlate), l’indigo (bleu violacé), le réséda des teinturiers (jaunâtre) et le pernambouc (brun-rouge)[13]. Les fils d’or étaient faits de minces bandes d’argent plaqué enroulées autour d’un fil de soie[14].

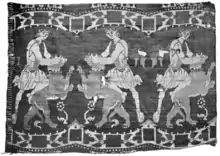

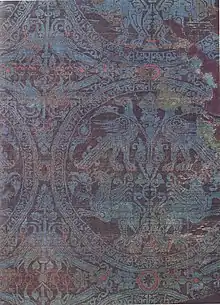

Les soies à motifs provenant du VIe siècle (et possiblement du Ve siècle) font apparaître de petits dessins (cœurs, swastikas, palmettes et feuilles) composés en deux couleurs sur la trame[11]. Par la suite, apparaissent des motifs de plantes (feuilles de lotus et fleurs) ainsi que des silhouettes humaines. De textiles ayant été conservés après les conquêtes arabes du VIIe siècle, on peut déduire un remarquable échange de techniques et de thèmes iconographiques entre Constantinople et les centres de production textile islamiques nouvellement implantés en Méditerranée et en Asie centrale. Les motifs des VIIIe et IXe siècles reproduisent des rangées de cocardes ou médaillons dans lesquels des paires d’êtres humains ou d’animaux sont disposés en face-à-face sur un axe vertical[15]. Divers motifs sont d’inspiration sassanienne tels l’Arbre de vie, des chevaux ailés, des lions et bêtes imaginaires[2]. Il existe du reste bon nombre de pièces dont les experts n’arrivent pas à déterminer si elles sont d’origine byzantine ou arabe[16]. Les motifs en vogue à cette époque évoquent les activités et intérêts de la cour : scènes de chasses, courses de chariots[11].

Textiles tissés

.jpg.webp)

Des cinq trames de base utilisées dans les centres de productions byzantins et islamiques de Méditerranée (cannelé, twill, damas, lampas et tapisserie), le produit le plus important était le sergé de soie façonnée appelé samite. Le mot vient du vieux français « samit », lui-même dérivé du latin « samitum » synonyme d’« examitum » provenant du grec byzantin ἑξάμιτον (hexamiton ; litt. « six fils ») ce que l’on interprète généralement comme indiquant l’usage de six fils dans la chaine[17] - [18]. Dans cette technique de tissage, les fils de la chaine principale sont cachés sur les deux faces par la trame de fond et celle de motif, seules les chaines de nouage retenant les trames étant visibles[19] - [20].

Ces riches panneaux de soie (valant littéralement leur pesant d’or) constituèrent de puissantes armes politiques pour l’Empire byzantin du IVe au XIIe siècle. Ils servirent de présents diplomatiques pour cimenter des alliances avec les Francs. De même Byzance accorda le droit de commercialiser la soie aux puissances maritimes de Venise, Pise, Gênes et Amalfi en échange de leur aide navale et militaire pour défendre les territoires byzantins[21].

La soie byzantine exerça ainsi une influence culturelle très profonde dans plusieurs domaines. Le rituel de cour byzantin et les pratiques ecclésiastiques en ce qui a trait à la soie furent adoptés par les Francs, tout comme le style de la cour byzantine fut adopté à travers le monde islamique pour les tentures et le vêtement. Byzance développa des styles de vêtements de soie à la fois pour ses fonctionnaires, ses militaires et ses ecclésiastiques. Ces étoffes constituaient ainsi une sorte de trésor amovible qui, en cas de besoin, pouvaient être vendues avec profit[22].

En Europe de l’Ouest, on a retrouvé ces étoffes dans les tombeaux d’Importants personnages de l’époque, sur des reliures de toile et dans des reliquaires. Elles servaient également pour faire des tapisseries et des tentures pour les églises et maisons de riches personnalités, tout autant que pour les vêtements d’apparat. Si les sources ne mentionnent que rarement la provenance de ces soieries, la description de leurs motifs est souvent suffisamment détaillée pour permettre d’en identifier la provenance comme byzantine[23].

Dès la fin du VIIe siècle, on trouve dans l’Angleterre anglo-saxonne des soieries ramenées de Rome par Benoît Biscop (628-690) et autres voyageurs[24]. Elles constituaient un présent obligé et facilement transportable pour les riches pèlerins à destination de Rome et de la Terre Sainte (où on pouvait également acheter des soieries d’Égypte et de Syrie) ; elles étaient disponibles en Angleterre chez des commerçants entretenant des liens avec Rome et Pavie et on pouvait les acheter de commerçants scandinaves qui utilisaient la route balte. Une entente spéciale dut être conclue entre la couronne d’Angleterre et Pavie au lieu de droit de douane sur la soie, les Paviens trouvant trop difficile de collecter cette taxe des marchands anglais. Les présents diplomatiques en provenance de la cour de Byzance étaient souvent rétrocédés par leurs récipiendaires à d’autres souverains ou donnés à diverses églises et monastères à la fois sur leur territoire ou à l’étranger. On sait que Charlemagne donna des étoffes de soie non seulement au roi Offa de Mercie, mais aussi aux diocèses de Mercie et de Northumbria[25].

Tapisserie et broderie

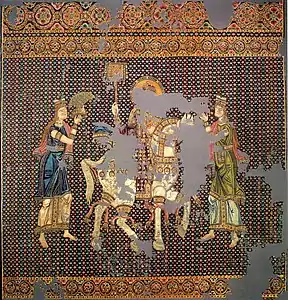

Outre les tissus et vêtements tissés, les ateliers byzantins étaient également réputés pour leurs tapisseries et textiles brodés représentant souvent des scènes figuratives. La pièce la plus impressionnante encore en existence est la « Bamberger Gunthertuch » datant du Xe siècle, tapisserie tissée mesurant plus de deux mètres carrés représentant un empereur à cheval entre deux personnages de sexe féminin[26]. Cette pièce fut acquise près d’un siècle après sa fabrication par l’archevêque de Bamberg en Allemagne au cours d’un pèlerinage à Constantinople. Malheureusement l’archevêque mourut en cours de route et la tapisserie lui servit de linceul. Des scènes à caractère religieux figurent aussi sur des vêtements d’apparat et des tentures ; la célèbre Opus Anglicanum anglaise semble avoir été influencée par la broderie byzantine[27]. Celle-ci continuait le courant datant de l’Antiquité tardive comme on le voit par des pièces exhumées de cimetières égyptiens ou par le reproche que saint Astérios d'Amasée adressait à ses fidèles vers 410 dans le nord-est de la Turquie où les riches laïcs décoraient leurs vêtements avec des images religieuses.

« […] Eux-mêmes, leur femme et leurs enfants portent des vêtements représentant des fleurs et des milliers d’autres objets […] Lorsqu’ils apparaissent ainsi vêtus en public, les gens qui les regardent s’imaginent être en présence de murs peints. Jusqu’aux enfants qui les entourent probablement et qui pointent avec amusement telle ou telle image sur le vêtement; ils marchent à leur suite, les accompagnant longtemps. Sur les vêtements on peut voir des lions et des léopards; des ours, des taureaux et des chiens; des forêts, des rochers et des chasseurs… Vous y verrez figurés les Noces de Cana et les jarres à vin; le paralytique portant son lit sur ses épaules; l’aveugle guéri grâce à de la boue appliquée sur ses yeux; la pécheresse aux pieds de Jésus; Lazare sortant du tombeau. Ce faisant, ces personnes croient faire acte de piété et plaire à Dieu par leurs vêtements. À ces personnes, je conseille de vendre leurs vêtements et d’honorer plutôt l’image vivante de Dieu. Ne représentez pas le Christ sur vos vêtements. Il eut assez de devoir un jour revêtir volontairement notre espèce humaine pour la sauver. C’est pourquoi ce n’est pas sur vos vêtements que vous devez porter Son image, mais dans votre cœur (Oration I ; traduction en ligne : earlychristianwritings.com. À noter que les panneaux égyptiens sont normalement fait de coton, de laine ou de lin; ils sont brodés mais certains comme les exemples amasiens semblent être des tapisseries brodées dont il ne reste que quelques rares exemples du premier millénaire.) »

Les artefacts que l’on trouve dans les cimetières égyptiens sont généralement brodés à partir de matériaux moins dispendieux que la soie et sont constitués de rondeaux ou autres formes simples avec une bordure entourant une scène. Ce genre de dessin ne semble pas se distinguer des mentions que l’on retrouve ou des rares exemplaires de borderie religieuse trouvés en Occident des siècles plus tard. Si l’on pouvait importer certaines broderies d’Occident, la plupart des pièces étaient faites localement sur de la soie importée bien que l’on trouve aussi d’autres matériaux. L’énorme tapisserie de Bayeux (incomplète à 0,5 mètre par 68,38 mètres) est faite de laine brodée sur fond de lin, et n’est donc pas, d’un point de vue technique, une tapisserie. Toutefois, on retrouve mention de panneaux de dimensions plus modestes avec scènes figuratives sur des tentures ou des vêtements et faites de soie[28]. Seule la tapisserie faite de laine et de lin, la Tapisserie Hestia, fabriquée en Égypte au VIe siècle et de dimension importante nous reste du premier millénaire.

Déclin

Au cours de la deuxième croisade, Roger II de Sicile (1095-1154) attaqua Corinthe et Thèbes en 1147, deux centres importants de production de soie byzantine. Il s’empara des tisserands et de leurs équipements pour initier le développement de ses propres soieries à Palerme et en Calabre[29]. Après la capture de Constantinople lors de la quatrième croisade (1202-1204) ainsi qu’après la création d’États latins sur le territoire de l’ancien empire, l’industrie de la soie perdit en importance, ne fournissant plus que le marché intérieur[22]. La Sicile et la Calabre devinrent alors les centres les plus importants de tissage de la soie en Europe, s'assurant également un rôle dans la formation de la mode. Cette île fut bientôt suivie des nouveaux centres italiens de Lucques et Venise.

Bibliographie

- (en) Burnham, Dorothy K. Warp and Weft, A Textile Terminology, Royal Ontario Museum, 1980 (ISBN 0-88854-256-9).

- (en) Dodwell, C.R. Anglo-Saxon Art, A New Perspective, Manchester UP, 1982 (ISBN 0-7190-0926-X).

- (en) Dresden, Mark J. “Introductory Note” (dans) Guitty Azarpay (éd.) Sogdian Painting: the Pictorial Epic in Oriental Art. Berkley, Los Angeles, London, University of California Press, p. 9 (ISBN 0-520-03765-0).

- (en) Feltham, Heleanor B. "Justinian and the International Silk Trade", (dans) Sino-Platonic Papers, No.: 194 (2009).

- (en) Hirth, Friedrich (2000) [1885]. Jerome S. Arkenberg, ed. "East Asian History Sourcebook: Chinese Accounts of Rome, Byzantium and the Middle East, c. 91 B.C.E. - 1643 C.E." [en ligne] Fordham.edu. Fordham University. Consulté le 2.

- (en) Hoffman, Eva R. Pathways of Portability: Islamic and Christian Interchange from the Tenth to the Twelfth Century, (dans) Hoffman, Eva R. (ed.). Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, Blackwell Publishing, 2007 (ISBN 978-1-4051-2071-5).

- (en) Jenkins, David, ed. The Cambridge History of Western Textiles, Cambridge University Press, 2003 (ISBN 0-521-34107-8).

- (en) Laiou, Angeliki E., ed. The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century, Dumbarton Oaks, 2002.

- (en) Liu, Xinu. “The Silk Road: Overland Trade and Cultural Interactions in Eurasia” (dans) Michael Adas (éd.) Agricultural and Pastoral Societies in Ancient and Classical History. Philadelphia, American Historical Association, Temple University Press, 2001.

- (en) Luttwak, Edward. The Grand Strategy of the Byzantine Empire. Cambridge and London. The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. (ISBN 978-0-674-03519-5).

- (en) Lopez, R.S. “Silk Industry in the Byzantine Empire” (dans) Speculum 20 (1945), pp. 1-42.

- (en) Mannas, Lisa Merchants, Princes and Painters: Silk Fabrics in Northern and Italian Paintings 1300–1550, Appendix I:III "Medieval Silk Fabric Types and Weaves", Yale University Press, 2008 (ISBN 978-0-300-11117-0).

- (fr) Martiniani-Reber, Marielle. Lyon, musée historique des tissus : Soieries sassanides, coptes et byzantines, Ve – XIe siècles, Réunion des Musées nationaux, 1991. (ISBN 978-2711820092).

- (en) Multheius, Anna. « Essential Processes, Looms, and Technical Aspects of the Production of Silk Textiles (dans) Laiou (2002).

- (en) Muthesius, Anna, "Silk in the Medieval World" (dans) Jenkins (2003).

- (en) Oikonomides, N. « Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to the Ninth Century : The Seals of Kommerkiarioi » (dans) Dunbarton Oak Papers 40 (1986) pp. 33-53.

- (en) Schoeser, Mary. Silk, Yale University Press, 2007 (ISBN 0-300-11741-8).

- (en) Wild, John Peter. “The later Roman and Early Byzantine East” dans Jenkins (2003).

- (en) Yule, Henry. Henri Cordier (éd.), Cathay and the Way Thither: Being a Collection of Medieval Notices of China, Vol I: Preliminary Essay on the Intercourse Between China and the Western Nations Previous to the Discovery of the Cape Route. Londonm, Hakluyt Society, 1915. Relevé .

Notes et références

Notes

- La Sogdiane ou Sogdie est une région historique recouvrant en partie l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et l'Afghanistan.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Byzantine silk » (voir la liste des auteurs).

- Laiou (2002) p. 703

- Schoeser (2007) p. 27

- Procope, Guerres, 8.17.1-8

- Howard (2012) p. 133

- Liu (2001) p. 168

- Dresden (1981) p. 9

- Lutwark (2009) pp. 168-169

- Hirth (2000) [en ligne]

- Yule (1915) pp. 29-31 ; voir également note 4 p. 29, note 2 p. 30 et note 3 p. 31

- Henry Yule exprime une certaine surprise que même le nom du négociateur byzantin, “Yenyo” (c.a.d. le patricien Jean Petzigaudias) soit mentionné dans les sources ; un émissaire dont le nom est inconnu fut envoyé selon Gibbon négocier avec les Ommeyades, suivi quelques années plus tard par l’augmentation du tribu que devaient payer les Byzantins. Voir Yule, Henry (1915). Henri Cordier (ed.), Cathay and the Way Thither: Being a Collection of Medieval Notices of China, Vol I: Preliminary Essay on the Intercourse Between China and the Western Nations Previous to the Discovery of the Cape Route. London: Hakluyt Society. Consulté le , pp. 48–49 ; et pour un bref résumé de la relation d’Edward Gibbon, voir la note 1, p. 49

- Wild (2003) pp. 148-149

- Muthesius dans Laiou (2002) pp. 152-154

- Muthesius, "Essential Processes, Looms, and Technical Aspects...", (dans) Laiou (2002) pp. 158–160.

- Muthesius, Anna, "Silk in the Medieval World" (dans) Jenkins (2003), p. 344.

- Wild, "The later Roman and early Byzantine East, AD 300–1000." (dans) Jenkins (2003), p. 151

- Hoffman (2007) p. 318

- Oxford English Dictionary Online : "samite" [en ligne] http://www.oed.com/;jsessionid=2CC925DABA521C1C24ECD5CB3BFFA604?authRejection=true&url=%2Fview%2FEntry%2F170388 , recherche du .

- Mannas (2008) p. 297

- Muthesius, « Silk in the Medieval World » (dans) Jenkins (2003), p. 343

- Burham (1980) p. 180

- Muthesius, « Silk in the Medieval World » (dans) Jenkins (2003), p. 326

- Muthesius, « Silk in the Medieval World » (dans) Jenkins (2003), p. 327

- Dodwell (1982) p. 130

- Dodwell (1982) pp. 129-130

- Dodwell (1982) pp. 150-157

- Muthesius, « Silk in the Medieval World » (dans) Jenkins (2003), pp. 350-51

- Dodwell (1982) pp. 166-169

- Dodwell (1982) pp. 128-145. On utilise le terme de « tapisserie » au sens large assez souvent dans ce contexte (Voir Dodwell (1982) p. 133)

- Muthesius, « Silk in the Medieval World » (dans) Jenkins (2003), {{.|331}}

Voir aussi

Liens externes

- (en) The glory of Byzantium: Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843-1261. [en ligne] http://libmma.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/p15324coll10/id/188784. Catalogue d’une exposition du Metropolitan Museum of Art (PDF) contenant différents exemples de soie byzantine.