Saint-Symphorien-de-Marmagne

Saint-Symphorien-de-Marmagne est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté.

| Saint-Symphorien-de-Marmagne | |||||

Le clocher-porche de l'église, de style néo-gothique et placée sous le vocable de saint Symphorien. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Saône-et-Loire | ||||

| Arrondissement | Autun | ||||

| Intercommunalité | Communauté urbaine Le Creusot Montceau-lès-Mines | ||||

| Maire Mandat |

Jean Pisseloup 2020-2026 |

||||

| Code postal | 71710 | ||||

| Code commune | 71482 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

837 hab. (2020 |

||||

| Densité | 22 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 50′ 27″ nord, 4° 19′ 52″ est | ||||

| Altitude | Min. 286 m Max. 635 m |

||||

| Superficie | 37,31 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Le Creusot (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Autun-2 | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Saône-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | saint-symphorien-de-marmagne.fr | ||||

Géographie

La commune, extrêmement étendue et boisée, se situe au pied de la Montagne d'Uchon, la « Perle du Morvan ».

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Saint-Symphorien-de-Marmagne est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction du Creusot, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 22 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[5] - [6].

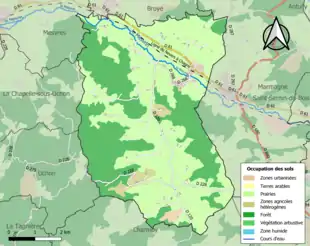

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (62 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (61,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (59,6 %), forêts (35,9 %), zones agricoles hétérogènes (2,4 %), zones urbanisées (1,4 %), mines, décharges et chantiers (0,7 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Toponymie

La commune tire son nom de saint Symphorien (comme 26 autres communes de France). Chrétien issu d’une famille noble qui habitait la ville d’Autun, il défia un cortège promenant une statue de Cybèle, et fut condamné à mort et décapité sous Marc-Aurèle, autour de l’an 180 (il fut le premier martyr du diocèse).

Histoire

Époque romaine

Pour information, au lieu-dit Moulin de Cruzille a été découvert par le propriétaire des lieux, meunier de son état, dans les années 1960 à 70, une meule, dont on peut certifier qu'il s'agit d'une meule gallo-romaine. La configuration des lieux, le fait qu'il y ait une rivière comme source d'énergie ne permet pas de douter de cette découverte. Voir cette référence, qui même si elle se situe dans le Sud de la France va tout à fait dans le même sens : L'apport des meules à la connaissance des moulins hydrauliques romains en Languedoc.

XIXe siècle - XXe siècle

L'histoire de Saint-Symphorien-de-Marmagne a été largement publiée, notamment dans les bulletins de l'Association des Amis du site de Montcenis et de son canton, association au crédit de laquelle il faut porter la belle restauration de la chapelle de Maison Dru.

L'exploration des archives cadastrales de Saint-Symphorien, spécialement celle de l'état des sections de 1835, nous a permis de préciser quelques connaissances devenues assez floues au fil des temps, et aussi de faire de véritables découvertes.

C'est ainsi qu'apparaissent, en bordure du ruisseau de Grisy, à hauteur d'Hauterive, une « Pature de la Maladière », E n°115 ; voisine d'une parcelle dite « le Couvent », E n°838 (ces toponymes ne sont pas portés sur le plan cadastral). Il y avait donc là une maladière, établissement hospitalier médiéval, tenu, comme cela était d'usage, par une communauté monastique. Les deux ont disparu sans laisser de souvenirs. On peut supposer que les vertus curatives de la « bourbière chaude de la Crôte », déjà connues des habitants préhistoriques puis gallo-romains, avant d'être redécouvertes durant la guerre de 1914-1918, au profit des blessés soignés au Creusot, n’ont pas été étrangères à l’implantation de cette maladière située à moins de 1 500 m en aval des captages.

Une autre chapelle était encore connue à Saint-Symphorien au XVIIIe siècle, la « chapelle de Lorette ».

Elle figure pourtant sur la carte de Cassini, dressée à partir du XVIIIe siècle, mais son imprécision permet seulement de dire qu'elle se situait dans la vallée du Mesvrin, au nord du bourg. L'état de section de 1835 n'indique par le nom de « Lorette » mais signale « un champ de la Chapelle », au carrefour de la D 61 avec le chemin montant à Martigny, et un peu plus loin, à l’ouest de ce carrefour, une « Ouche du Paradis », parcelle A n°284-285 et 387. Sans avoir la certitude absolue qu'il s'agisse bien de la chapelle de Lorette et de son cimetière, l'existence d'une chapelle se justifie sur la rive droite du Mesvrin, pour la desserte des deux importants hameaux de Martigny et d’Entrevaux, ainsi que de leurs nombreux écarts. Notons aussi que la tradition qui nous a été rapportée par des habitants d’Entrevaux fait état de la présence d'une ancienne chapelle dans ce hameau.

© Roland Niaux 2002 (Publication électronique : )

Commencée vers 1800, une mine d'uranium a été exploitée en galerie sur le hameau des Riaux, dominant légèrement la rivière la Brume.Par la suite, et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'exploitation minière vise principalement le radium.

Ces recherches sont en lien avec la découverte également d'un autre minerai, présent également sur la commune et une commune limitrophe Marmagne. L'autunite a été découverte (mais non décrite) par Joseph-François de Champeaux en 1799.

Décrite par Henry-James Brooke et William Hallowes Miller en 1852, elle tire son nom de la localité Autun en Saône-et-Loire (France). Jöns Jacob Berzelius l'avait en fait déjà décrite en 1819, partiellement, sous le nom de sel à base de chaux, où l'oxide d'urane joue le rôle d'acide.

En France, la première exploitation est réalisée par Hippolyte Marlot à Saint-Symphorien-de-Marmagne pour extraire le radium. Ces recherches font suite aux travaux de Pierre et Marie Curie sur la radioactivité. Cet élément est utilisé comme composant de peintures phosphorescentes pour des cadrans de montres ou autres instruments, ainsi que pour des applications médicales (certaines applications sont à présent considérées comme dangereuses pour la santé). L'uranium est alors un produit dérivé de ces applications, principalement utilisé comme pigment jaune. L'exploitation arrêtée un temps reprendra après la Seconde Guerre mondiale et stoppera définitivement en 1949. Les mineurs de l'époque dont certains étaient étrangers à la commune furent surnommés « les Bikinis » en rapport avec les explosions atomiques qui y furent menées. L'atoll de Bikini est un atoll des îles Marshall. Il fut le théâtre d'essais d'armes atomiques menés par les États-Unis, à partir du , date de la première explosion de l'opération Crossroads.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[9]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[10].

En 2020, la commune comptait 837 habitants[Note 3], en diminution de 0,48 % par rapport à 2014 (Saône-et-Loire : −0,85 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culte

Saint-Symphorien-de-Marmagne relève la nouvelle paroisse Saint-François d’Assise (formée des anciennes paroisses de l’Épiphanie et de Saint-Joseph ouvrier), qui compte quinze clochers et qui a son siège au Creusot.

Culture locale et patrimoine

Bâtiments civils

- Château de Marnay, seigneurie et forteresse bâtie ou rebâtie par le chancelier Nicolas Rolin. Les Écorcheurs en prirent possession. Aujourd'hui exploitation agricole.

- Château de la Crôte, vestiges.

- Château de Martigny, maison bourgeoise du XIXe siècle.

- Pont du Mesvrin (XVIIIe siècle).

- Moulin de Creuzille.

- Moulin de Lavaux.

Bâtiments religieux

- L’église, placée sous le vocable de saint Symphorien, qui est un édifice de style néo-gothique édifié à partir de 1878 (la construction fut achevée en 1881), d'après des plans de l’architecte autunois Roidot-Houdaille ; elle se compose d’une nef à trois travées (flanquée de bas-côtés), d’un transept double et d’une travée de chœur flanquée de chapelles latérales, prolongée par une abside à cinq pans.

- La chapelle de Maison Dru, édifice à l'état de ruines restauré de 1983 à 1985 à l'initiative de l'Association des Amis du site de Montcenis et de son canton[13], avec l'aide de l'association Rempart.

Personnalités liées à la commune

- Jean-Louis Beaucarnot, généalogiste contemporain.

- Philippe Beau, auteur et peintre contemporain.

- Philippe Kong, né en 1958. Philosophe et dramaturge. Vit dans la commune.

Pour approfondir

Bibliographie

- Jean Camusat, Excursion au Creusot et à Grisy. Source thermale de Grisy et exploitations d’uranite des Riaux, Bulletin de la société d’histoire naturelle d’Autun, tome 19, 1906, p. 281-319. [Voir aussi bulletin n° 17, 1904, p. 217].

- Claude Courtépée, Description du Duché de Bourgogne, 1779, tome 4, p. 322.

- L. Debourdeau et Jean Camusat,Travaux de recherches en cours à la source thermale de Grisy. Découverte d’une station néolithique et d’un captage en bois avec divers objets de l’époque romaine, Congrès préhistorique de France, 1908, p. 306-322.

- Hippolyte Marlot, Autunite à radium et source minérale de Grisy, Autun, 1910.

- Alain Rebourg et al. Carte archéologique de la Gaule. Saône-et-Loire. Paris, 1994, tome 4, p. 351-352.

- Ernest Truchot, Huit jours à Uchon. Nevers, 1949, p. 141.

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - le Mesvrin (K1314000) » (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Le Creusot », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l'aire d'attraction d'une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « La chapelle de Maison Dru », article de Michel Jondot paru dans la revue « Images de Saône-et-Loire » no 67 (automne 1986), pages 6 et 7.