Saint-Flovier

Saint-Flovier est une commune française du département d'Indre-et-Loire, dans la région Centre-Val de Loire.

| Saint-Flovier | |||||

L'église. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Centre-Val de Loire | ||||

| Département | Indre-et-Loire | ||||

| Arrondissement | Loches | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Loches Sud Touraine | ||||

| Maire Mandat |

Francis Baisson 2020-2026 |

||||

| Code postal | 37600 | ||||

| Code commune | 37218 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Floviens | ||||

| Population municipale |

574 hab. (2020 |

||||

| Densité | 20 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 58′ 08″ nord, 1° 01′ 42″ est | ||||

| Altitude | Min. 102 m Max. 146 m |

||||

| Superficie | 29,22 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Descartes | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Indre-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire

| |||||

Géographie

Localisation et paysages

Saint-Flovier est une commune de la "Touraine du Sud" ou "Lochois du Sud". Situé à "la pointe méridionale de la feuille de vigne formée par l'Indre-et-Loire" comme l'écrit joliment Jean-Marie Laclavetine, ce bourg s'apparente plus à la "petite Touraine retirée, modeste et gaie" des vallées de l'Aigronne et de la Claise au sud, qu'au Val de Loire, avec son ampleur et son éclat 60 km plus au nord. La commune n'est pas loin non plus des "mille étangs" de la Brenne (la limite du département de l'Indre est à moins de 3 km) et à une vingtaine de kilomètres de la vieille cité de Loches.

Le bourg est implanté dans une petite dépression (environ 100 mètres d'altitude), au carrefour de quatre routes, dont les directions correspondant à peu près aux quatre points cardinaux. Toutes montent légèrement pour sortir du village, les terres alentour s'élevant en moyenne à près de 140 mètres.

Le village est traversé d'ouest en est par un ru, le Ruban, qui alimente l'étang du bourg et devient plus à l'est le Ruisseau de la Fontaine de Saint-Flovier lorsqu'il se jette dans l'Indre

La commune se trouve dans l'aire géographique et dans la zone de production du lait, de fabrication et d'affinage de deux fromages de chèvre appréciés des connaisseurs, chacun portant le nom de son terroir d'origine : le Sainte-Maure de Touraine (reconnaissance en AOC par décret du ), bûche allongée tronconique, cendrée ou non, avec un brin de paille à l'intérieur, dont Balzac disait en son temps qu'il était "le fromage de chèvre le plus connu" et le non moins célèbre Valençay[1], en forme de pyramide tronquée.

Hydrographie

Le réseau hydrographique communal, d'une longueur totale de 28,46 km, comprend deux cours d'eau notables, le Brignon (1,194 km) et l'Aiguillon (2,837 km), et divers petits cours d'eau dont la Fontaine de Saint Flovier (2,813 km), également dénommé localement le Ruban[2] - [3].

Le Brignon, d'une longueur totale de 26,3 km, prend sa source à 127 mètres d'altitude à l'ouest du territoire communal, aux abords du hameau Laleu, et se jette dans la Claise à Abilly, après avoir traversé 7 communes[4]. Sur le plan piscicole, le Brignon est classé en deuxième catégorie piscicole. Le groupe biologique dominant est constitué essentiellement de poissons blancs (cyprinidés) et de carnassiers (brochet, sandre et perche)[5].

L'Aiguillon, d'une longueur totale de 12,5 km, prend sa source dans la commune de Charnizay, traverse l'extrême sud du territoire communal et se jette dans le Poinsonnet à Châtillon-sur-Indre dans l'Indre, après avoir traversé 4 communes[6]. Sur le plan piscicole, l'Aiguillon est également classé en deuxième catégorie piscicole[5].

Deux zones humides[Note 1] ont été répertoriées sur la commune par la direction départementale des territoires (DDT) et le conseil départemental d'Indre-et-Loire : « la vallée du Ruisseau le Ruban à la Pairaudrie » et « l'étang de la Simolière »[7] - [8].

Urbanisme

Typologie

Saint-Flovier est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [9] - [10] - [11]. La commune est en outre hors attraction des villes[12] - [13].

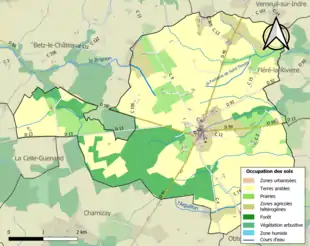

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (81,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (82,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (61,7 %), forêts (16,7 %), prairies (13,1 %), zones agricoles hétérogènes (7,1 %), zones urbanisées (1,3 %)[14].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[15].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Flovier est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité faible)[16]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[17].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 96,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (90,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 415 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 413 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 91 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[18] - [19].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 2002 et 2018 et par des mouvements de terrain en 1999[16].

Histoire

Saint-Flovier était déjà érigé en paroisse au XIIIe siècle, ainsi qu'en attestent une charte de 1225 de l'abbaye de Saint-Martin (Parochia Sancti Flodovei, la plus ancienne mention) et le cartulaire de 1290 de l'archevêché de Tours (citant la Parochia S. Flodovei). La charte de 1230 de l'abbaye de la Merci-Dieu à La Roche-Posay nomme, elle aussi, Saint-Flovier Sanctus Flodoveus. Cette étymologie latine incite à penser que le gentilé de Flodovéens serait plus approprié que celui de Floviens.

Le bourg était autrefois protégé par des murailles et des douves (peut-être là où coule le ru du Ruban) et comprenait un donjon élevé non loin de l'église. Il ne reste aucune trace de ces fortifications.

À 1 km au sud du bourg se dressait la forteresse du Roulet, dont ne subsistent aujourd'hui que pans de murs ruinés et douves à demi comblées. Elle avait probablement vocation, comme celle du Bridoré, à jouer un rôle défensif en arrière de la Creuse. Elle fut toujours la propriété des seigneurs de Saint-Flovier.

Hugues de Saint-Flovier (Hugo de sancto Flodoveo), chevalier, premier seigneur connu du Roulet et de Saint-Flovier, vivait en 1175. En 1240, le sceau du seigneur Airaud ou Ereaud de Saint-Flovier comportait un losange et l'inscription S. Ereadi de Sain Flover. Après lui, la châtellenie de Saint-Flovier et le fief du Roulet passèrent, on ne sait comment, dans la maison de Preuilly, première baronnie de Touraine.

La paroisse voisine de Sainte-Julitte a connu une communauté de destin avec Saint-Flovier. Châtellenie relevant de Preuilly, elle s'appelait au XIe siècle Luigniacus (Leugny). Vers 1320, Florie, fille de Godemar de Lignières, le seigneur de la châtellenie de Sainte-Julitte, fut mariée à Jean Ier le Mengre, dit Boucicaut, maréchal de France célèbre, seigneur de Chaumussay et du Breuil doré (aujourd'hui Bridoré).

En 1359, la forteresse du Roulet tomba aux mains des Anglais qui occupaient le Poitou. Le maréchal Boucicaut leva alors une contribution dans toute la châtellenie de Loches et put racheter la place aux Anglais en 1362.

Vers 1600, Daniel de Thianges, écuyer, devint propriétaire des terres du Roulet et de Saint-Flovier. Son fils Louis, qui lui succéda en 1640, fut mêlé aux troubles de la Fronde. Il s'installa dans le vieux château du Roulet, à partir duquel, en compagnie d'autres gentilshommes, il multiplia brigandages et vexations à l'égard des habitants de Saint-Flovier. La tradition affirme qu'il fut enfin atteint par la justice et jeté en prison. N'ayant pas de postérité, les terres passent à sa sœur Marie.

Les extraits ci-dessous d'une lettre de Marie de Thianges, épouse de Regnault Dallonneau, seigneur du Roulet et de Saint-Flovier (parti guerroyer dans le nord), à l'adresse du baron de Preuilly en 1672, sont explicites sur ce que pouvait être l'organisation seigneuriale de Saint-Flovier (et l'orthographe) au XVIIe siècle :

" En la quelle chatellenye il y a bourg composé de quatre vingt feus dhabitans ou denviron qui nous doibvent plusieurs menus droitz et debvoirs. Nous y avons notre justice chastellenye de St Flovier qui est rendue par nostre bailli de quinzaine en quinzaine suivant la coustume et les ordonnances et décrets requis. Dans le dict bourg de St Flovier, il y a eglise paroissialle, en la quelle nous sommes fondateurs seuls (...). Dans le quel bourg nous avons four banal avec tous droits de la ditte coustume. Y avons aussi tous droictz de mesures à vin et bled et aultres droictz mesme du boisseau plus grand que du vostre d'un seiziesme, comme nos predecesseurs ont accoustumé jouyr. Avons nostre moulin bancquier, appelé le moulin Premier avec tout droictz de la ditte coustume. En nostre dit bourg nous avons quatre foires par chacun an, savoyr : la première le jour de St Vincent le , la seconde le jour de Ste Croix 3 may, la troisiesme le jour de l'Invention de la Ste Croix, la quatriesme le ; et tous les lundys de la semaine les marchez qui nous ont este accordez ou a nos predecesseurs par les Roys, avec les droictz des dittes foires et marchez. Avons aussy de nostre dit bourg droict de bouchery comme nos predecesseurs ont accoustume jouyr. Avons en la ditte paroisse de St Flovier droict de dixme de bled de treize gerbes (...)".

Quant aux rapports du Roulet, qui était aussi un fief, ils consistaient surtout dans une dîme de 1/13e sur les blés, chanvres, pois, fèves, etc., à laquelle étaient soumis 400 arpents de terre dépendant de Saint-Flovier.

Vers 1690, Saint-Flovier fut acquis par Jacques Chaspoux, seigneur de Verneuil. En 1708, le domaine de Sainte-Julitte fut vendu à Claire Renaudot, veuve de Jacques Chaspoux. Leur fils, Eusèbe-Jacques, obtint que la terre de Verneuil fût érigée en marquisat, englobant ainsi celles de Sainte-Julitte, du Roulet, de Saint-Flovier, de Chaumussay et autres domaines adjacents.

René de Menou, seigneur de la châtellenie voisine de Charnizay, épousa en 1769 Anne Isabelle Michelle Chaspoux de Verneuil, qui, de par sa dot, fit de lui le dernier seigneur du Roulet et de Saint-Flovier. Il fit alors bâtir, à l'écart de la vieille forteresse, un nouveau château, dont il ne reste plus rien, car il fut démonté et vendu pierre par pierre. Vers 1880, un troisième château va être édifié au même emplacement. Ce sera le plus important des trois (il en existe des photos) : il coûta 1,5 million de francs-or et comportait autant de portes et fenêtres qu'il y a de jours dans l'année. En 1950, cette magnifique demeure avait définitivement disparu, "victime du vandalisme d'un marchand de pierres, en même temps que le parc qui l'entourait a été exploité". Seuls subsistent au lieu-dit "La Basse-Cour" de beaux bâtiments qui devaient être les communs de ce château.

Jusqu'à la Révolution, Saint-Flovier était dans le ressort de l'élection de Loches et faisait partie du doyenné de Preuilly. Devenu chef-lieu de canton en 1790, il fut en 1802 rattaché au canton du Grand-Pressigny. Le plan cadastral de Delaunay, terminé le , annonçait 2 614 hectares. En 1826, après avoir été administrée par quatre maires successifs, une ordonnance royale rattacha une partie de la commune de Sainte-Julitte à celle de Saint-Flovier : le bourg, le hameau du Champ-du-Chêne et deux maisons du Bois l'Etang, soit un peu plus de 300 hectares.

L'année était rythmée par quatre foires qui avaient lieu les , , et . Elles se tenaient sur l'actuel terrain de football, parfois encore appelé "champ de foire", environné de l'ancienne laiterie, du château d'eau de 1900, du lavoir municipal et de l'alambic communal. Le 3e dimanche de mai avait lieu une assemblée pour location de domestiques.

Ces évènements ont disparu après la tourmente de la Grande Guerre, dont plus de cinquante hommes de la commune ne revinrent pas.

Durant la seconde guerre mondiale, à partir de , le tracé de la ligne de démarcation laissa une petite partie au sud-est de l'Indre-et-Loire en zone libre, dans laquelle se trouvait précisément Saint-Flovier. Cette "frontière" passait à une quinzaine de kilomètres en direction de Ligueil.

De nos jours, deux fêtes communales se déroulent chaque année, l'une le 3e dimanche de mai, l'autre le 1er dimanche d'août, cette dernière étant appelée "Fête des Bûchettes", du nom d'un quartier de Saint-Flovier.

Un (petit) mystère local n'a jamais été vraiment résolu : la présence de scories, improprement baptisées "mâchefer", que l'on retrouve partout dans la contrée en abondance, notamment sur les chemins (c'est moins évident maintenant que tout est goudronné). Ces gisements de "ferrières" sont très importants autour de Saint-Flovier. Ces scories ont pu être importées des environs ou du minerai apporté là pour y être fondu grâce à la grande quantité de charbon de bois fourni par les forêts locales. Mais quand et dans quel but ? Diverses hypothèses, parfois romantiques, mais très improbables, ont été formulées : "les scories remontent à l'âge de bronze"; "elles sont issues des forges gauloises"; "Charles Martel a reconstitué là son armée avant la bataille de 732 et forgé des armes"; "il s'agit finalement d'activités de fonderies assez récentes...". Il faut peut-être prendre en compte la proximité de Ferrière-Larçon (12 km) en tant qu'origine ou modèle d'activité métallurgique. Saint-Flovier a peut-être possédé des forges similaires, le bois était abondant et certains lieudits portent des noms évocateurs: Le Mineray, La Forge. Ou plus simplement, on a fait venir ces scories de fer proches, car elles constituaient un engrais réputé et servaient également à assainir les chemins.

Les années en ont effacé les traces, comme elles ont, avec l'aide des hommes, détruit des châteaux. Les scories de forges fussent-elles préhistoriques, gauloises, carolingiennes ou autres, n'auront finalement servi, comme les pierres des demeures seigneuriales, qu'à "ferrer" et empierrer les chemins.

Politique et administration

Le collège public (Joliot-Curie) de secteur[20] se trouve à Châtillon-sur-Indre. Les lycées publics de secteur[20] se trouvent au Blanc (lycée polyvalent Pasteur) et à Châteauroux (lycée polyvalent Blaise-Pascal).

}

Population et société

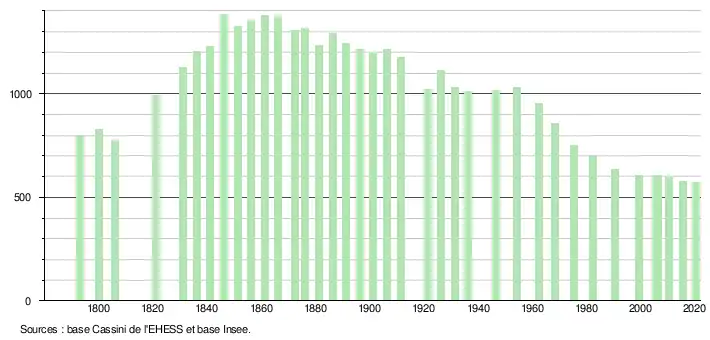

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[21]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[22].

En 2020, la commune comptait 574 habitants[Note 3], en diminution de 1,71 % par rapport à 2014 (Indre-et-Loire : +1,36 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 24,2 %, soit en dessous de la moyenne départementale (34,9 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 44,6 % la même année, alors qu'il est de 27,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 282 hommes pour 287 femmes, soit un taux de 50,44 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,91 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

Saint-Flovier se situe dans l'Académie d'Orléans-Tours (Zone B) et dans la circonscription de Loches.

L'école élémentaire accueille les élèves de la commune.

Patrimoine

Musées

- Musée préhistorique.

Architecture civile

- Logis de la Fontaine XVIIe siècle : menaçant ruine, cette maison a été rasée à la fin des années 2000. À son emplacement, on trouve aujourd'hui la maison médicale Auguste Chaumier (1800-1871), élève de Pierre-Fidèle Bretonneau et médecin à Saint-Flovier.

- Vestiges du château du Roulet XIVe siècle.

- La Cure, ancien presbytère de Sainte-Julitte, XVIIe siècle.

Architecture sacrée

Personnalités liées à la commune

Né à Saint-Flovier, Edmond Chaumier (1853-1931), dernier fils d'Auguste, suit ses études de médecine à Tours. Ses travaux médicaux vont porter sur les maladies infantiles et la vaccination.

En 1887, il crée à Tours, en même temps qu'un dispensaire pour les malades les plus démunis, son propre institut de vaccination.

En 1890, le docteur Chaumier achète le château de Plessis-les-Tours -ancienne demeure de Louis XI- le restaure et y installe des locaux modernes pour la culture des vaccins contre la variole. Son institut vaccinal de Tours, devenu le plus grand d'Europe au début du XXe siècle, sera en 1905 le fournisseur officiel de vaccins antivarioliques de quarante-trois départements français et d'autres pays. À partir de 1896, Il publie la Gazette médicale du Centre et, en 1910, il regroupe l'ensemble des recherches effectuées sur la variole pour fonder la Revue internationale de la vaccine.

Passionné d'archéologie, il fut également à la source des premiers aménagements du musée de la Préhistoire au Grand-Pressigny au début des années 1920.

Notes et références

Notes

- D’après l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Site de l'Institut national de l'origine et de la qualité : Valençay, consulté le 15 août 2014.

- « Fiche SIGES de la commune », sur le site du Système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Centre-Val de Loire (consulté le ).

- « Carte hydrologique de Saint-Flovier », sur https://www.geoportail.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Fiche Sandre - le Brignon », sur le portail national d'accès aux référentiels sur l'eau (consulté le ).

- (id) « Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories », sur https://www.legifrance.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Fiche Sandre - l'Aiguillon », sur le portail national d'accès aux référentiels sur l'eau (consulté le ).

- Direction Départementale des Territoires d'Indre-et-Loire-37, « Liste des Zones humides d'Indre-et-Loire-37 », sur http://terresdeloire.net/ (consulté le ).

- « L'inventaire départemental des zones humides », sur http://www.indre-et-loire.gouv.fr/, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Flovier », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Site de l'académie d'Orléans-Tours, Tableau des secteurs de recrutement collèges et lycées lire (consulté le 20 août 2012).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Saint-Flovier (37218) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département d'Indre-et-Loire (37) », (consulté le ).

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- X.-J. CARRE de BUSSEROLLE: Dictionnaire géographique, historique, biographique d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de Touraine, Tomes II et III. Publié par la Société archéologique de Touraine, Tomes XXVII et XXVIII. Tours - Imprimerie Rouillé-Ladevèze, 1878-1879.

- X.-J. CARRE de BUSSEROLLE : L'ancien château du Roulet et ses seigneurs, Mémoires de la Société archéologique de Touraine, Tome VIII, p. 151 et infra - 1856.

- Gérard NAULET: Ils n'ont par revu le clocher de Saint-Flovier, 2019