Sébastien Leclerc

Sébastien Le Clerc ou Sébastien Leclerc, baptisé le à Metz (Moselle) et mort à Paris le , est un dessinateur, peintre, graveur et ingénieur militaire lorrain.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Autres noms |

Sébastien Le Clerc |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Lieu de travail | |

| Enfants |

Sébastien Leclerc Laurent-Josse Le Clerc Louis-Auguste Le Clerc Marie Le Clerc (d) |

| Distinction |

Chevalier romain |

Biographie

Sébastien Le Clerc reçut de son père, l’orfèvre Laurent Leclerc (1590-1695), ses premières leçons dans l’art du dessin ; il montra aussi, de bonne heure, un goût ardent pour les mathématiques, et poussa même fort loin ses études du côté de la géométrie et de la perspective. C’était assurément une disposition très heureuse pour devenir un grand artiste. Très tôt, le jeune aquafortiste s’essaye à l’art de la gravure.

« Sébastien ayant pour la première fois, à l’âge de sept ans, manié le burin et gravé en cachette une petite planche, courût chez Claude Bouchard, libraire et imprimeur en taille-douce, pour faire tirer son œuvre. Bouchard, qui l’affectionnait beaucoup, lui fit observer qu’il avait eu le tort de graver de gauche à droite, et l’enfant fut très surpris quand il vit sur la première épreuve l’objet représenté à l’envers. »Paul Chenut, « Sébastien Le Clerc, graveur messin (1637-1714) », dans Le Pays lorrain, 1937, 29e année, p. 209-229, p.210

Ses premiers essais furent accueillis favorablement dans sa ville natale, où il grava une vue de la ville en 1650 (Selon Jombert) Alors que pour Maxime Préaud, on lit 1660 et non pas 1650, de plus la qualité de l'estampe est supérieure à celles soi-disant réalisées par la suite. On peut donc dire avec plus de certitudes que les premières pièces sont les Quatre écrans ronds en 1654, et la Vie de saint Benoît, en trente-huit pièces, en 1658.

Malgré cet accueil encourageant, Sébastien Le Clerc ne pouvait résister à son penchant pour l’étude des sciences ; à force de démarches, il se fit attacher comme ingénieur géographe près du maréchal de la Ferté. Pendant ce temps, il exécuta plusieurs plans de forteresses du pays messin. Mais un jour il apprit qu’on avait présenté au roi un de ses dessins comme étant l’œuvre d’un autre ; il ne put se résoudre à supporter cet affront et il abandonna ses fonctions. Désirant toujours, malgré cet échec, se perfectionner dans le génie militaire, il décida de venir à Paris, pour y étudier plus à son aise et mieux cet art qu’il avait l’ambition d’illustrer. Il arriva dans la capitale vers 1665, avec des recommandations pour le peintre Charles Le Brun qui, après lui avoir fait faire quelques dessins et après avoir vu ses gravures, s’aperçut qu’il y avait en Leclerc l’aptitude d’un artiste éminent, et lui conseilla d’abandonner les sciences pour se livrer exclusivement au dessin et à la gravure. Sébastien Le Clerc écouta le conseil de ce savant peintre : dès ce jour, son parti fut irrévocablement pris.

Protégé par un artiste si haut placé, Sébastien Le Clerc n’eut pas de peine à obtenir des commandes ; les libraires s’empressaient de lui faire graver des estampes pour orner leurs livres : on le savait poussé par Charles Lebrun, chacun voulait avoir quelques-unes de ses planches. Sa réputation grandissait de jour en jour : il tenait à honneur de s’occuper de lui ; bientôt Colbert lui-même voulut s’attacher Sébastien Leclerc. Il lui donna un logement aux Gobelins, sans doute vers 1672[1], avec une pension de 600 écus, mais il y mit la condition expresse qu’il consacrerait exclusivement son talent au service du roi. Sébastien Leclerc accepta cette position. Colbert avait désigné, pour le remplacer dans sa charge de surintendant des bâtiments, celui de ses fils qui devint plus tard le marquis de Blainville ; Sébastien Leclerc donna des leçons de dessin et des conseils à ce jeune homme.

En 1672, le chancelier Séguier mourut. Le Brun, choisi pour faire le dessin du catafalque dressé à cette occasion, chargea Leclerc de le graver et il fut si content du travail de son protégé, qu’il présenta en même temps l’artiste et son œuvre aux suffrages de l’Académie royale de peinture et de sculpture qui l’accepta unanimement, le . En considération de ses études anciennes, il fut même de suite nommé professeur de géométrie et de perspective. L’Académie gagnait, par cette admission, un savant professeur et Sébastien Leclerc pouvait considérer que sa fortune était faite.

Sébastien Le Clerc a épousé le une des filles d’un teinturier du roi, nommé Josse Van den Kerchove, Charlotte[2] et il eut de ce mariage dix-huit enfants dont neuf morts avant leur père[3], six fils et quatre filles. Un seul de ses fils a acquis un certain nom dans la peinture ; il portait le même prénom que son père et mourut en 1757. La vente de son cabinet eut lien en 1764, et mit en circulation un grand nombre de dessins et d’estampes provenant de la succession de son père.

Aux Gobelins, Sébastien Le Clerc était contraint, à cause de la pension qu’il recevait, de travailler uniquement pour le roi ; voyant sa famille augmenter et aussi sa réputation grandir, il abandonna la pension de 1 800 livres qu’il touchait annuellement et retrouva ainsi sa liberté. À partir de cette époque, on le voit travailler à un nombre considérable de planches ; il ne parait pas un livre important qui ne soit orné d’une gravure de Sébastien Leclerc ; les vignettes, les têtes de page de toutes les oraisons funèbres, sont du dessin et de la gravure de Leclerc ; les livres de piété, les romans de l’époque, fourmillent de gravures de Le Clerc ; c’était la mode d’employer son burin.

En 1684, Sébastien Le Clerc grava une planche curieuse au point de vue de l’histoire de l’art. Pendant que Le Brun dirigeait la manufacture des Gobelins, on avait coutume d’élever chaque année, en son honneur, un Mai. Sébastien Le Clerc a gravé une représentation de cette cérémonie, dans laquelle il montre l’instant où l’on dresse l’arbre immense, garni d’emblèmes flatteurs pour Le Brun ; au-dessous, il fait voir les fêtes qui accompagnent cette ascension. Cette solennité, dont peu d’historiens font mention, a trouvé dans Le Clerc un fidèle miroir et un curieux chroniqueur.

En 1693 il obtient la charge de graveur ordinaire du roi à la suite de la mort de Claude Mellan[4].

Le cardinal Gualterio, nonce apostolique, l'a fait chevalier romain[5] en 1706 suivant le pouvoir que lui a donné le pape Clément XI[6].

En 1710, Sébastien Le Clerc eut à craindre un moment de perdre la vue ; il fut obligé de suspendre momentanément ses travaux ; il les reprit bientôt, mais pour quelques années seulement. La mort l’enleva alors qu’il venait de mettre la dernière main à son Traité d’architecture qui couronnait sa carrière en finissant un traité auquel avaient tendu toutes ses études.

Par son esprit et son talent de composition, Sébastien Le Clerc est compté parmi les premiers artistes du XVIIe siècle ; sa fécondité est incomparable. Son catalogue, rédigé par Charles-Antoine Jombert, comprend 3 412 pièces, et presque toutes sont de sa composition. Une intelligence remarquable, une délicatesse à graver les plus petits dessins, une certaine grandeur à traiter les sujets les plus grandioses et les plus fastueux, telles ont été les principales qualités qui lui ont été assignées ; on a pu lui reprocher quelque monotonie et parfois des inégalités dans les planches destinées à orner un même livre ; mais comment ne pas se répéter un peu lorsque l’on grave plus de trois mille pièces ? Sébastien Le Clerc doit donc être compté parmi les plus habiles graveurs à côté de Callot, d’Abraham Bosse et de Brebiette.

Les collectionneurs d’estampes ont été, de tout temps, fort désireux de réunir toutes les gravures de Sébastien Leclerc ; il a été formé un assez grand nombre d’œuvres de cet artiste. Quelques pièces introuvables, toutefois, ont fait le désespoir des amateurs : il en était ainsi du temps même de ce maître. Potier, un amateur célèbre mort vers 1757, avait commencé assez tard à réunir une collection d’estampes, et ses confrères en curiosités traitaient fort légèrement son goût pour cette partie de l’art ; chaque fois que Potier offrait de montrer ses portefeuilles d’estampes, ils se mettaient à rire, et, sous prétexte de ne pas déranger Potier, en refusaient complaisamment un tel honneur. Comprenant bien ce dont il s’agissait, et un peu mortifié de ce dédain, Potier résolut d’attirer chez lui un certain nombre de collectionneurs et de les mortifier à son tour : il va trouver Sébastien Leclerc, avec lequel il était lié, et le prie de lui graver une petite estampe à son choix. Leclerc accepte, et quelques jours après apporte à notre amateur une petite Vénus sortant de l’onde ; Potier paie la planche, retire du commerce les épreuves que Leclerc avait fait tirer pour lui, et invite ensuite les amateurs à venir voir ses nouvelles acquisitions : nouveaux rires des invités, sérieux imperturbable du possesseur. Quand on a épuisé le nouveau portefeuille, Potier présente aux curieux assemblés une petite planche qu’il vient, dit-il, d’acquérir par hasard. Chacun de se récrier : « Mais c’est de Sébastien Le Clerc ! Elle manque dans ma collection, elle m’est absolument inconnue. » On quitte l’amateur, on court chez Le Clerc : pas une seule épreuve, impossible d’en trouver dans le commerce ; Potier possède la planche et les seules épreuves tirées. Alors on revient chez Potier, on examine avec soin ses portefeuilles, on trouve ses estampes parfaites, on loue la beauté de ses épreuves, et on ne sait plus quels termes d’admiration employer.

Catalogue raisonné

Un premier catalogue raisonné d'estampes (3412 pièces) a été établi dès 1774 par Charles-Antoine Jombert : Partie 1 (1650-1684), Partie 2 (1684-1714)

Un catalogue plus récent a été établi en deux volumes par Maxime Préaud dans le cadre de l'Inventaire du fonds français de la Bibliothèque nationale

- Maxime Préaud, . Inventaire du fonds français. Tome 8. Sébastien Leclerc (1, estampes en feuille), , 341 p. (ISBN 2-7177-1524-X)

- Maxime Préaud, Inventaire du fonds français. Sébastien Leclerc (2, livres illustrés), t. 9, Paris, Bibliothèque nationale, , 289 p. (ISBN 2-7177-1525-8)

Famille

Le grand-père de Sébastien Le Clerc, Nicolas Le Clerc, est un marchand établi à Metz, comme le montre un contrat d'apprentissage chez un orfèvre de Metz du nom de Jean Darragouze établi en 1619 pour Laurent Le Clerc père de Sébastien Le Clerc. Laurent Le Clerc est mort le , à 96 ans. Il serait donc né en 1599. Il s'est marié le avec Catherine de Ronne, veuve. En 1637, il réside avec sa femme et sa fille rue Porte-Enseigne, mais Sébastien Le Clerc n'est pas né dans cette maison le [7] - [8].

De son mariage le avec une des filles de Josse Van den Kerckoven - originaire d'Audenarde - teinturier du roi aux Gobelins, Charlotte-Jeanne, décédée le , il eut dix-huit enfants - tous nés à Paris et baptisés en l'église Saint-Hippolyte - dont neuf sont morts avant leur père, six fils et trois filles[3] - [9] - [10] :

- Catherine-Charlotte Le Clerc, baptisée le 23 juillet 1675, l'aînée de la famille, se fait religieuse chez les Dames de la Congrégation de Corbeil en 1690; fille majeure en 1730, elle demeure à Paris en 1736;

- Sébastien Le Clerc, né le 29 septembre 1676 et baptisé le [2], premier des fils, mort aux Gobelins le , a connu une certaine réputation comme peintre. Il a été professeur de perspective de l'Académie royale de peinture et de sculpture; marié le 13 mai 1714 avec Charlotte Gillot (1703-1779), il a cinq enfants parmi lesquels :

- Jacques-Sébastien Le Clerc, connu sous le nom de Leclerc des Gobelins, né le [11], mort le à Paris, élève de son père, il a été professeur de perspective à la manufacture des Gobelins, puis professeur à l'Académie bien qu'il n'en fut pas membre de 1778 jusqu'à sa mort[12] - [13]. Il est connu comme peintre de scènes mythologiques, de scènes de genre et dessinateur. Il a réalisé les dessins de 5 volumes de la Galerie des modes et costumes français[14]

- Catherine-Louise Le Clerc, née et baptisée le 22 avril 1731; mariée le 26 mai 1757 à Paris avec François-Charles Joullain[2]

- Laurent-Josse Le Clerc, prêtre sulpicien, né le 22 août 1677, Paris, baptisé le 24 août 1677, mort à Lyon en 1736, du séminaire Saint-Irénée de Lyon;

- François-Celleri Le Clerc, né le 3 mars 1679 et baptisé le 4 mars 1679[2]; il décéde à l'âge de 21 mois et est inhumé le 26 décembre 1680 en l' église Saint-Hippolyte;

- Philippe Le Clerc, né et baptisé le 6 mai 1680;

- Charlotte-Suzanne Le Clerc, née et baptisée le 14 juillet 1681;

- Charles Le Clerc, né et baptisé le 3 juillet 1682;

- Charles Le Clerc de Roüvre, né et baptisé le 25 décembre 1683; décédé en 1707 et inhumé le 28 juin 1707 en l'église Saint-Hippolyte[2];

- Marie Le Clerc, née le 5 février 1685 et baptisée le 6 février 1685, elle décède après 1730 à Paris;

- Anne-Catherine Le Clerc, née et baptisée le 13 mars 1686;

- Jean-Baptiste Le Clerc, né le 30 mars 1687 et baptisé le 1er avril 1687[2]; décédé le 8 janvier 1694 à l'âge de six ans;

- Louis-Augustin Le Clerc, né et baptisé le [2], décédé le à Copenhague, élève de Coysevox, second prix de sculpture au concours de 1712, appelé au Danemark en 1735 pour collaborer à la décoration du château de Christianborg; il devient premier sculpteur du roi de Danemark, professeur à l'Académie de Danemark de 1751 à 1771;

- Gilles Le Clerc, né et baptisé le 5 mars 1690;

- Nicolas-Benoît Le Clerc, né le 13 mars 1691, baptisé le 14 mars 1691; enseigne les mathématiques et le dessin à Paris dès 1715;

- François Le Clerc, né et baptisé le 30 juillet 1692;

- Claude Le Clerc, né le [2], baptisé le 3 septembre 1693, seizième des enfants de Sébastien Le Clerc, entré au Petit-séminaire de Saint-Sulpice en 1711, libraire avant de devenir prêtre en 1729, chanoine de l'église Notre-Dame de Déols en 1735;

- Charles-Bénigne Le Clerc, né et baptisé le 7 mars 1695; homme de loi, il a passé sa jeunesse chez un procureur du Châtelet; mort avant 1736:

- Marie-Charlotte Le Clerc, née et baptisée le 3 juillet 1696; mariée le 11 juillet 1712 en l'église Saint-Hippolyte de Paris, avec Louis Mauger, procureur au Châtelet de Paris; elle se remarie le 2 juin 1722 avec le graveur, peintre et marchand Edme Jeaurat.

Sources

- Édouard Charton, Le Magasin pittoresque, 1777 à 1786, Aux Bureaux d’Abonnement et de Vente, 1858, p. 236-8.

Ouvrages

- Pratique de la Géométrie sur le papier et sur le terrain, Paris, Thomas Jolly, 1669

- Principes de dessein, Paris, Chez G. Audran, graveur du roy, , 198 p. (lire en ligne)

- Nouveau système du monde conforme à l’écriture sainte, Paris, Giffard, 1706

- Système de la vision fondé sur de nouveaux principes, Paris, Florentin Delaulne, 1712

- Traité d'architecture : avec des remarques et des observations très utiles pour les jeunes gens, qui veulent s'appliquer à ce bel art, Paris, Chez Pierre Giffart, (lire en ligne)

- Traité de géométrie théorique et pratique à l'usage des artistes, nouvelle édition, Paris, Ch.ant. Jombert, 1764

Œuvres

Artiste prolifique, Sébastien Leclerc a laissé une oeuvre considérable, environ 3400 pièces gravées et un nombre important de dessins [15].

- La Démolition du temple protestant de Charenton, 1685[7]

- Achille reconnu à la cour de Lycomède, huile sur toile, 97,5 x 131,5 cm, musée des beaux-arts de Brest[16].

Dessin fait par Sébastien Le Clerc à l'âge de 8 ans

Dessin fait par Sébastien Le Clerc à l'âge de 8 ans La Grande destruction de Lustucru par les femmes fortes et vertueuses

La Grande destruction de Lustucru par les femmes fortes et vertueuses Entrée d'Alexandre à Babylone

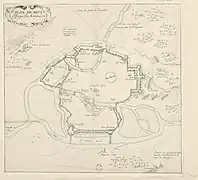

Entrée d'Alexandre à Babylone Dessin du plan de Metz assiégée par Charles V

Dessin du plan de Metz assiégée par Charles V La galerie des glaces à Versailles

La galerie des glaces à Versailles Sébastien Leclerc I, Colbert visite les Gobelins

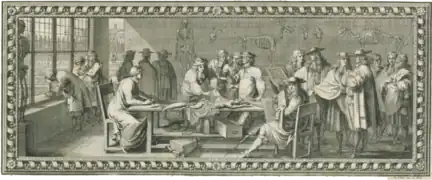

Sébastien Leclerc I, Colbert visite les Gobelins Mémoires pour servir a l'histoire naturelle des animaux, 1671, Louis XIV visite l'Académie royale des sciences

Mémoires pour servir a l'histoire naturelle des animaux, 1671, Louis XIV visite l'Académie royale des sciences Mémoires pour servir a l'histoire naturelle des animaux, 1671, observation au microscope à la fenêtre

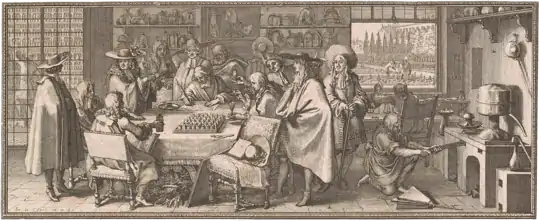

Mémoires pour servir a l'histoire naturelle des animaux, 1671, observation au microscope à la fenêtre Le laboratoire de chimie de l'Académie

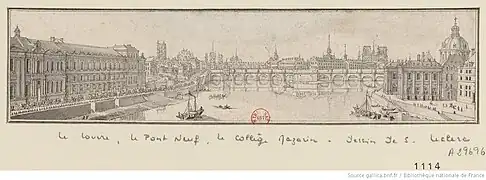

Le laboratoire de chimie de l'Académie Le Louvre, le Pont-Neuf, le collège Mazarin en 1687, par Sébastien Leclerc

Le Louvre, le Pont-Neuf, le collège Mazarin en 1687, par Sébastien Leclerc L'Académie des Sciences et des Beaux-Arts dédiée au Roy, 1698

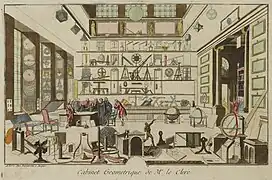

L'Académie des Sciences et des Beaux-Arts dédiée au Roy, 1698 Le Cabinet de Sébastien Leclerc, eau-forte, vers 1713

Le Cabinet de Sébastien Leclerc, eau-forte, vers 1713

Notes et références

- Roger-Armand Weigert, « Sébastien Leclerc à la Manufacture des Gobelins », Le Pays Lorrain, , p.231

- Antoine-Louis Lacordaire, Jules-Joseph Guiffrey, État-civil des tapissiers des Gobelins au dix-septième et au dix-huitième siècles, p. 44 (lire en ligne)

- Antoine Louis Bertrand, Vie, écrits et correspondance littéraire de Laurent-Josse Le Clerc, Léon Techener libraire/Jules Vic libraire, Paris, 1878, p. 4-6 (lire en ligne)

- « Sébastien Le Clerc, graveur », dans Archives de l'Art français, 1853-1855, tome 3, p. 269 (lire en ligne)

- Traité d'architecture...par Sébastien Le Clerc, Chevalier romain

- Abecedario de P. J. Mariette, op. cité, p. 99.

- Meaume, Édouard., 1637-1714 Sébastien le Clerc : et son oeuvre, Baur & Rapilly, (OCLC 876436121, lire en ligne), p. 8, p.258

- Remarque : les informations données par l'abbé de Vallemont sur le grand-père et le père de Sébastien Le Clerc sont souvent de pure imagination comme l'ont montré les documents authentiques trouvés dans les archives à Metz.

- Jules-Joseph Guiffrey, « Partage des biens de Sébastien Le Clerc et de ceux de sa femme entre leurs enfants. Juillet 1736 », dans Nouvelles archives de l'art français : recueil de documents inédits, 1872, p. 316-329 (lire en ligne)

- « Postérité de Sébastien Le Clerc », dans Édouard Meaume, Sébastien Le Clerc et son œuvre, Baur libraire, Paris, 1877, p. 309-318 (lire en ligne)

- Jal, op. cité, p. 755.

- Archives de l'Art français, 1851, tome 1, p. 418 (lire en ligne)

- Édouard Meaume, op. cité, p. 312-313.

- Crispian Riley-Smith : Jacques-Sébastien Leclerc, callec Leclerc des Gobelins

- Paul Chenut, « Sébastien Leclerc, graveur messin (1637-1714) », Le Pays Lorrain, , p.221

- Renaissance du Musée de Brest, acquisitions récentes : [exposition], Musée du Louvre, Aile de Flore, Département des Peintures, 25 octobre 1974-27 janvier 1975, Paris, , 80 p.

Annexes

Bibliographie

- Abbé de Vallemont, Éloge de M. Le Clerc, chevalier romain, dessinateur & graveur ordinaire du Cabinet du Roy ; avec le catalogue de ses ouvrages ; & des réflexions sur quelques-uns des principaux, chez Nicolas Caillou, Paris, 1715 (lire en ligne) (compte-rendu dans le Journal des savans pour l'année 1715, p. 500-505 (lire en ligne)

- Auguste Jal, Dictionnaire critique de biographie et d'histoire : errata et supplément pour tous les dictionnaires historiques d'après des documents inédits authentiques (2e édition), Henri Plon imprimeur-éditeur, Paris, 1872, p. 755 (lire en ligne)

- « Le Clerc (Sébastien) », dans Abecedario de P. J. Mariette et autres notes inédites sur les arts et les artistes français tirées de ses papiers conservés à la Bibliothèque Impériale, J.-B. Dumoulin, Paris, 1854-1856, tome 3, Jabach-Mingozzi, p. 97-112 (lire en ligne)

- Paul Chenut, « Sébastien Le Clerc, graveur messin (1637-1714) », dans Le Pays lorrain, 1937, 29e année, p. 209-229 (lire en ligne)

- Roger-Armand Weigert, « Sébastien Le Clerc à la manufacture des Gobelins », dans Le Pays lorrain, 1937, 29e année, p. 230-243 (lire en ligne)

- André Blum, « Sébastien Le Clerc, créateur de la vignette », dans Le Pays lorrain, 1937, 29e année, p. 244-247 (lire en ligne)

- Émile Dacier, « De Callot à Gillot, en passant par Sébastien Le Clerc », dans Le Pays lorrain, 1937, 29e année, p. 248-259 (lire en ligne)

- Jeanne Lejeaux, « La descendance de Sébastien Le Clerc », dans Le Pays lorrain, 1937, 29e année, p. 260-272 (lire en ligne)

- Maxime Préaud, « Le Cabinet de Sébastien Leclerc », Nouvelles de l'estampe, , p. 16-39 (lire en ligne)

- Pierre Marot, « Collections et catalogues de gravures de Sébastien Le Clerc, à propos de l'œuvre conservé au Musée historique lorrain » dans les Mélanges Frantz Calot, Paris, 1960

- Edouard Meaume, Etude bibliographique sur les livres illustrés par Sébastien Le Clerc, Paris, 1877

- Roger-Armand Weigert, « Documents inédits relatifs à Sébastien Le Clerc », Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine, 1937, p. 1-6

Exposition

- Musée de Metz, Sébastien Le CLerc, Nancy, Pays Lorrain, , 78 p.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Royal Academy of Arts

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Auckland Art Gallery

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (de + en) Musée Städel

- (en) National Gallery of Art

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- La Médiathèque du Pontiffroy (Metz) possède une collection importante d'estampes de l'artiste qu'elle peut numériser sur demande.

- Musée du Louvre - Les collections du département des arts graphiques : Leclerc Sébastien I