Rue du Mail (Paris)

La rue du Mail est une voie située dans le quartier du Mail du 2e arrondissement de Paris, proche de la place des Victoires.

2e arrt Rue du Mail

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 2e | ||

| Quartier | |||

| Début | Place des Petits-Pères 9, rue Vide-Gousset |

||

| Fin | 37, rue du Louvre 83, rue Montmartre |

||

| Morphologie | |||

| Longueur | 196 m | ||

| Largeur | 15 m | ||

| Historique | |||

| Création | 1633 | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 5842 | ||

| DGI | 5913 | ||

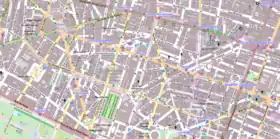

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 2e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Longue de 196 mètres, elle commence place des Petits-Pères et 9, rue Vide-Gousset et finit 37, rue du Louvre et 83, rue Montmartre.

Le quartier est desservi par la ligne ![]()

![]() , à la station Sentier, ainsi que par les lignes de bus RATP 74 85.

, à la station Sentier, ainsi que par les lignes de bus RATP 74 85.

Origine du nom

Cette rue a été construite à l'emplacement d'un grand jeu de pail-mail, ouvert en 1597 par l'Italien Raphaël Salvati, sur le chemin de la contrescarpe des remparts de Charles V qui reliaient la porte Montmartre à la porte Saint-Honoré.

Historique

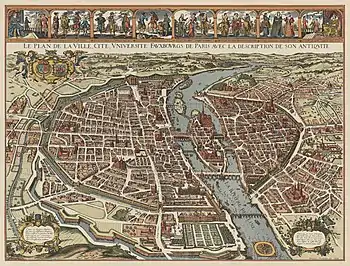

plan de Mérian (1615).

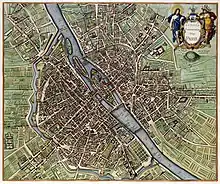

plan de Janssonius (publié en 1657 mais dessiné entre 1638 et 1652).

Richelieu a acheté en 1624, peu avant d'être nommé ministre, l'hôtel d'Angennes près du palais du Louvre pour en faire sa résidence. Cet hôtel était situé à côté de l'enceinte de Charles V. Il décide ensuite de construire le palais Cardinal avec un grand jardin et souhaite créer autour un quartier de notables. Dès 1626, il obtient du roi Louis XIII d'abattre l'enceinte de Charles V qui enserrait de trop près son palais et s'engage à reprendre la construction de l'enceinte bastionnée des Fossés jaunes qui avait été commencée sous Charles IX à partir de la porte de la Conférence à l'avant des jardins des Tuileries.

Le cardinal de Richelieu est nommé directeur général des fortifications, ce qui lui permet de conclure des contrats pour la démolition du rempart à son avantage. La construction de l'enceinte des Fossés jaunes a été confiée par traité passé le à Pierre Pidou, secrétaire de la Chambre du roi et premier commis de Louis Le Barbier. Louis Le Barbier s'est engagé à détruire cette partie de l'enceinte de Charles V et à construire la nouvelle et, en contre-partie, obtient le droit de lotir les terrains entre les deux enceintes. Le plan général de la nouvelle enceinte est fait par Jacques Lemercier. Charles Du Ry, neveu de Salomon de Brosse a été chargé de la direction des travaux.

Le cardinal de Richelieu avait acheté de nombreux bâtiments pour former un vaste terrain, de 400 m de long et 140 m de large, nécessaire à la construction de son palais par Jean Thiriot, suivant les plans de Jacques Lemercier, et à l'aménagement d'un grand jardin. La partie de ce terrain excédant ce qu'il lui était nécessaire, le cardinal de Richelieu l'a distribué en 45 places pour construire des maisons ou pavillons autour du jardin. Il en a conservé trois pour lui-même et a donné le surplus à rente rachetable à Louis Le Barbier par contrat du . Les trois places réservées par le cardinal étaient prévues pour être des sorties du jardin, vers la rue des Petits-Champs, la rue de Richelieu et la rue des Bons-Enfants. Le cardinal ayant fait don de son palais au roi, il a décidé de faire construire un hôtel pour son héritier, le duc de Richelieu. Il a donc racheté sept des lots à Louis Le Barbier par contrat du [1].

L'enceinte est construite à partir de 1633 par Pierre Pidou, Claude Froger et surtout Louis Le Barbier[2], puis, après la mort de Louis Le Barbier en , par le seul Pierre Pidou[3]. L'ensemble va former le quartier Richelieu[4] - [5]. Avant comme après la Fronde, le quartier va être l'objet de spéculation immobilière comme lieu de résidence d'une classe privilégiée et puissante de financiers.

La rue fut ouverte en , conformément à un arrêt du conseil du . Elle se trouve à l'emplacement du mail qui s'étendait de la porte Montmartre à la porte Saint-Honoré[6]. Charles Du Ry a construit pour son compte des maisons rue du Mail en 1634-1637 ; Jean Androuet du Cerceau y a construit sa propre maison en 1641.

À la mort de Louis Le Barbier, le lotissement de ce nouveau quartier de la ville de Paris est déjà bien avancé. Une grande partie des rues de Richelieu, Neuve-des-Petits-Champs, Neuve-Saint-Augustin, Vivien, Fossés-Montmartre, Neuve-Saint-Eustache, Cléry et du Mail est tracée. Mazarin s'était installé à l'hôtel Tubeuf, rue des Petits-Champs, Colbert, son premier commis, rue de Vivienne.

Les suppressions des buttes d'immondices et la destruction des masures et des moulins ont permis la libération des terrains et en ont décuplé la valeur, à la grande surprise des modestes jardiniers qui les possédaient mais n'étaient pas assez riches pour y construire des maisons comme l'indique un acte de 1637 : « parce qu'à présent il y a quantité de personnes qui veullent bastir esdicts lieux à cause de la nouvelle closture, et que les supplians n'ont pas le moyen de leur chef d'y faire bastir, il s'est présenté noble homme Gilbert Thoniers, conseiller du Roy et Commissaire des guerres, qui a faict offre… pour acheter le terrain »[7]. Les terrains ont été lotis par Michel Villedo, Simon Delespine, Michel Noblet, Charles Béchameil et Jean Monicault.

Cette transformation de Paris par Louis Le Barbier est célébrée par Pierre Corneille dans l'acte II, scène V du Menteur, crée en 1643, par la voix de Géronte :

« Paris voit tous les jours de ces métamorphoses :

Dans tout le Pré-aux-Clercs tu verras mêmes choses,

Et l'univers entier ne peut rien voir d'égal

Aux superbes dehors du Palais-Cardinal ;

Toute une ville entière, avec pompe bâtie,

Semble d'un vieux fossé par miracle sortie,

Et nous fait présumer, à ses superbes toits,

Que tous ses habitants sont des dieux ou des rois. »

Le dessinateur et graveur Israël Silvestre (1621-1691) posséda rue du Mail une maison qui passa par héritage à son fils Louis Silvestre dit l'aîné (né en 1669). Ce dernier y mourut en 1740[8]. La rue du Mail a été habitée également par le poète Philippe Destouches, en 1714, par Napoléon Bonaparte, en 1790, par le compositeur Gaspare Spontini en 1803.

Le 1er septembre 1914, durant la Première Guerre mondiale, la rue du Mail est bombardée par un raid effectué par des avions allemands[9].

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- Paul-Louis Courier est né rue du Mail.

- No 1 : hôtel de style Louis XV construit dans les années 1770 par Pierre Desmaisons.

- No 5 : hôtel construit en 1650 pour François Le Tellier.

- No 6 : maison classée du XVIIe siècle.

- No 7 : hôtel construit en 1669 par Thomas Gogert. La façade a été dénaturée en 1857.

- Nos 9-11 : ces maisons sont deux ailes d'un ancien hôtel. Gérard de Nerval a habité au no 9 en 1852.

- No 12 : hôtel construit en 1790 par l'architecte Joseph-Jacques Ramée pour Berthault, oncle de l'architecte Louis-Martin Berthault. Il a été habité par Mme Récamier et l'abbé Desgenettes.

- No 13 : il a existé à cet emplacement un pavillon où a habité Olympe de Gouges. Le facteur et marchand de pianos Érard s'y est établi en 1781 et y a installé la première salle Érard. Le savant Joseph Fourier a aussi habité dans cette maison ainsi que, à plusieurs occasions entre 1823 et 1878, Franz Liszt, accueilli par la famille Érard.

- N° 16 : Israël Silvestre y avait son logement et son atelier. La maison fut achetée en 1666 en empruntant 500 livres à son ami Charles Le Brun.

- No 23 : au milieu du XIXe siècle, la maison Érard a décidé d'ouvrir un nouvel atelier pour faire face à l'augmentation de la demande. Un nouveau règlement d'urbanisme ayant prévu l'élargissement de la rue, le nouveau bâtiment a été construit en retrait. Le bâtiment a une structure métallique avec un revêtement en pierre.

Notes et références

- Œuvres de feu M. Cochin, écuyer, avocat au Parlement contenant le recueil de ses mémoires et consultations, chez Cellot, Paris, 1775, tome 6, p. 5-6 (lire en ligne).

- Danielle Chadych et Dominique Leborgne, Atlas de Paris. Évolution d'un paysage urbain, Paris, Parigramme, 1999 (ISBN 978-284096-154-3), p. 62-63.

- Lettres patentes du 30 septembre 1642 dans lesquelles Pierre Pidou est « commis par Sa Majesté à la conduite et direction du traité de la clôture et adjonction à la ville de Paris, du faubourg Saint-Honoré, Montmartre, et la Ville Neuve ». Jean Delay, Avant Mémoire I. D'une minute à l'autre, Paris, Gallimard, coll. « Folio », no 2327, 1992 (ISBN 978-2-070384518), p. 190-191, 364.

- « Le quartier Richelieu », paris-atlas-historique.fr.

- Danielle Chadych et Dominique Leborgne, Atlas de Paris. Évolution d'un paysage urbain, p. 64-65.

- Félix Lazare et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments (1re éd. 1844) (BNF 32357628, lire en ligne), p. 405-406.

- Jean-Pierre Babelon, Demeures parisiennes sous Henri IV et Louis XIII, Vanves, Hazan, 1991 (ISBN 978-2-850252518), p. 48.

- Louis Silvestre dit "l'aîné" (1669-1740) sur le site Israêl Silvestre et ses descendants (voir en ligne).

- Exelsior du 8 janvier 1919 : Carte et liste officielles des bombes d'avions et de zeppelins lancées sur Paris et la banlieue et numérotées suivant leur ordre et leur date de chute

Annexes

Bibliographie

- Jacques Hillairet, Connaissance du Vieux Paris, Paris, Le Club français du Livre, 1969, p. 268.

- Jean-Marie Pérouse de Montclos (dir.), Guide du patrimoine. Paris, Paris, Hachette, 1994 (ISBN 978-2-01-0168123), p. 322.

_-_2021-06-14_-_1.jpg.webp)

_-_Geographicus_-_ParisSm-gomboust-1900.jpg.webp)