Rue de Cléry

La rue de Cléry est une rue du 2e arrondissement de Paris.

2e arrt Rue de Cléry

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 2e | ||

| Quartier | Mail, Bonne-Nouvelle | ||

| Début | 106 rue Montmartre | ||

| Fin | 5 boulevard de Bonne-Nouvelle | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 600 m | ||

| Largeur | 10,7 m | ||

| Historique | |||

| Création | XVIIe siècle | ||

| Ancien nom | Chemin des Gravois | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 2110 | ||

| DGI | 2110 | ||

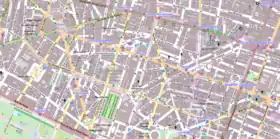

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 2e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Les stations de métro les plus proches sont :

- Bonne-Nouvelle (lignes 8 et 9) ;

- Strasbourg - Saint-Denis (lignes 4, 8 et 9) ;

- Sentier (ligne 3).

Origine du nom

Son nom lui vient de l'hôtel de Cléry, dont il est fait mention en 1540, et dont les dépendances aboutissaient alors aux fossés de la ville.

Historique

La rue de Cléry correspond au chemin longeant les fossés côté campagne de l'enceinte de Charles V, et permettait d'aller de la porte Montmartre à la porte Saint-Denis. Le chemin se prolonge dans le même axe vers le sud-ouest par l'actuelle rue du Mail (en direction de la porte Saint-Honoré).

Lors de la démolition du mur (l'actuelle rue d'Aboukir en longeait le pied) et le comblement des fossés (espace entre la rue de Cléry et la rue d'Aboukir) en 1633-1634, le chemin est transformé en rue, rue qui est reliée au reste de la Ville par des perpendiculaires (rue Chénier, rue Saint-Philippe, rue des Petits-Carreaux et rue Thévenot).

La rue a d'abord été appelée au XVIIe siècle le « chemin des Gravois » (la Butte-aux-Gravois était un dépotoir de déchets), la partie orientale (du croisement avec la rue Poissonnière jusqu'au boulevard de Bonne-Nouvelle) s'est d'ailleurs appelée la « rue Mouffetard » (à cause de l'odeur des ordures) au début du XVIIIe siècle.

Bâtiments remarquables, et lieux de mémoire

- C'est dans cette rue que se trouvait un petit établissement, débit de boissons, où fut fondée fin 1868 la goguette des Enfants d'Apollon.

- Pierre Corneille a habité cette rue de 1665 à 1681, rue qu'il quitta pour habiter rue d'Argenteuil où il mourut en 1684[1].

- L'amiral de Vence y a habité également.

- Philippe de Cuisy (1691-1779), fermier général de 1744 à 1764, habita dans cette rue. Il contribua dans des proportions différentes des 64 autres fermiers généraux à l'édition dite des Fermiers généraux de 1762 par Joseph Gérard Barbou, à Paris, des Fables de La Fontaine.

- Henri-Joseph Thüring de Ryss, général de brigade de la Révolution française, librettiste et auteur dramatique français, y habita en 1794.

- Le No 4 bis : fut le siège de l'hebdomadaire Samedi Soir, aujourd'hui disparu.

- Les Nos 19-21 : ici s'élevait au XVIIe siècle l'hôtel particulier de Robert Poquelin (v.1630-1715), dit Le Jeune, prêtre et docteur en Sorbonne, curé de l'Église Saint-Sauveur, docteur en théologie de la maison de Navarre, doyen de la Faculté de Paris[2], dont le jardin de son hôtel particulier allait jusqu'à la rue du Gros-Chenet à hauteur du no 4. En 1700, l'abbé Robert Poquelin fait donation de son hôtel à Louis de Lubert (1676-1740), Président à mortier au Parlement de Paris, et amateur de musique [3], qui le divise en appartements qui y verront entre autres: monsieur le marquis de Pezay, le peintre François-Guillaume Ménageot, et le marchand de tableau Lebrun. En 1775, Élizabeth Vigée s’installe avec sa mère, son frère et son beau-père dans l’ hôtel de Lubert[4].. Elle y fait la connaissance de Pierre Lebrun (1748-1813), marchand de tableaux, qui lui fait découvrir sa galerie d’art. Le , elle épouse dans l’intimité Pierre Lebrun. En 1778, le couple Lebrun achète l’ hôtel de Lubert aux héritiers de cette famille. De 1784 à 1785, le couple décide d'agrandir leur hôtel en faisant construire un second bâtiment au fond du jardin par l'architecte Jean-Arnaud Raymond (1739-1811) qui va prendre le nom d' hôtel Lebrun et ouvrira au no 4 de la rue du Gros-Chenet. L'architecte Jean-Arnaud Raymond est également chargé d’agrandir l’ancien hôtel de Lubert et réalise une salle destinée à la vente de tableaux. L’hôtel est relié par un escalier à une salle circulaire couverte d’une coupole lui offrant ainsi un éclairage zénithal. Des gradins surmontés d'arcades en plein cintre eux mêmes surmontés de rideaux entourent cette grande salle, lui donnant un aspect de théâtre antique. Pendant la Révolution, l’Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle de Paris étant fermée, la salle Lebrun est réquisitionnée pour la célébration de mariages et de baptêmes. Puis elle sert de salle de concert et disparait finalement au cours du XIXe siècle. Plus aucune trace n’en subsiste aujourd’hui[5] - [6]

- Au No 23 : Bibliothèque juive contemporaine

- No 29 :

- statue de sainte Catherine à l'angle de la rue Poissonnière ;

- Jacques Necker habita de 1766 à 1789 dans l'hôtel Le Blanc.

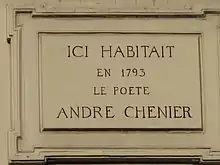

- No 97 : maison du poète André Chénier (1762-1794)[7]. L'édifice, est situé au croisement avec la rue Beauregard ; une plaque sur la façade indique « pointe Trigano »[8].

Plaque au no 97.

Plaque au no 97. Plaque de la ville de Paris Pointe Trigano

Plaque de la ville de Paris Pointe Trigano

Notes et références

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, t. 1, p. 356.

- Poquelin

- Source : BnF

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, t. 1, p. 356 et 357.

- Gallet (Michel), Les architectes parisiens du XVIIIe siècle, Paris, Mengès, 1995. Leborgne (Dominique), Guide du promeneur 2e arrondissement, Paris, Parigramme, 1995. Forum Marie-Antoinette

- Les vestiges de l'hôtel Lebrun

- « La maison d’André Chénier », sur terresdecrivains.com, (consulté le ).

- « TOP 10 des maisons insolites à Paris », pariszigzag.fr, consulté le 12 juillet 2021.

Bibliographie

- Renaud Gagneux et Denis Prouvost, Sur les traces des enceintes de Paris, promenade au long des murs disparus, Éditions Parigramme, Paris, 2004 (ISBN 2-84096-322-1).

- Jacques Hillairet, Connaissance du Vieux Paris, rive droite, rive gauche, les îles & les villages, Éditions Payot & Rivages, Paris, 1993 (ISBN 2-86930-648-2).

_-_2021-06-12_-_1.jpg.webp)