Rue du Bouloi

La rue du Bouloi est une voie du 1er arrondissement de Paris, en France.

1er arrt Rue du Bouloi

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 1er | ||

| Quartier | Halles | ||

| Début | 10, rue Croix-des-Petits-Champs | ||

| Fin | 29, rue Coquillière | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 194 m | ||

| Largeur | 10 m | ||

| Historique | |||

| Création | Avant 1359 | ||

| Ancien nom | Rue du Bouloir Rue aux Bulliers Rue aux Boulliers Cour Basile |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 1188 | ||

| DGI | 1178 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 1er arrondissement de Paris

| |||

Origine du nom et dénominations antérieurs

Les documents sont muets quant à l'origine du nom.

En 1359, elle est désignée sous le nom de « rue aux Bouliers », dite la « cour Basile ».

Au XVe siècle, c'était la « rue de Baizile », puis on la nommait, au XVIe siècle, « rue des Buliers », dite la « cour Basile ».

Elle figure, sans être nommée, sur le plan de Truschet et Hoyau (1552), dit « plan de Bâle », et sous la dénomination « rue du Bouloy » sur le plan de Mérian (1615). Dans un manuscrit de 1636, elle est citée sous le nom de « rue du Boulloir » puis prend, après cette date, définitivement celui de « rue du Bouloy », également orthographié « rue du Bouloi ».

Historique

Au milieu du XVIIe siècle, les Carmélites du faubourg Saint-Jacques obtiennent, pendant la Fronde (1648-1653), l’autorisation du roi Louis XIV de créer une maison de retraite et de refuge en ville. Entre 1656 et 1669, elles acquièrent pour cela plusieurs immeubles rue du Bouloi et rue Coquillière, qu’elles reconstruisent progressivement de manière à constituer une maison adaptée à leur communauté. Congrégation indépendante depuis 1663, les Carmélites déménagent rue de Grenelle en 1687 pour avoir plus de place. Les maisons du quartier des Halles sont alors mises en location, régulièrement entretenues et agrandies[1].

La « rue du Bouloy » en 1617, extrait du plan de Mérian.

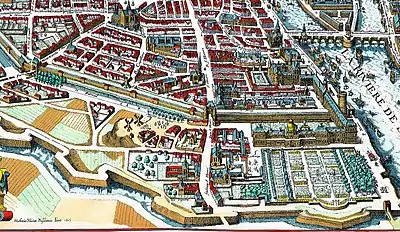

La « rue du Bouloy » en 1617, extrait du plan de Mérian..jpg.webp) Les hôtels de la « rue du Bouloy ». Extrait du plan de Gomboust (1652, le nord orienté à gauche).

Les hôtels de la « rue du Bouloy ». Extrait du plan de Gomboust (1652, le nord orienté à gauche). La rue du Bouloi dans la première moitié du XIXe siècle, Petit atlas pittoresque.

La rue du Bouloi dans la première moitié du XIXe siècle, Petit atlas pittoresque.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- Nos 1 à 3 : maisons disparues. Leur emplacement est occupé par la rampe d'accès d'un parking souterrain et par un square fleuri, de plan triangulaire, au milieu duquel se développe un paulownia. Le nom place du Lieutenant-Henri-Karcher lui a été attribué en 2000. À la pointe formée avec la rue Croix-des-Petits-Champs s'élevait autrefois la croix de chemin dite croix des Petits-Champs de laquelle la rue tire son nom.

- No 2 : extrémité ouest de la galerie Véro-Dodat, ouverte en 1826, qui commence au 19, rue Jean-Jacques-Rousseau.

- Nos 2 bis à 4 ter : immeuble (fin XIXe siècle) auquel a laissé place un ancien hôtel particulier du XVIe siècle, démoli dans les années 1880, qui a plusieurs fois changé de nom.

— C'était l'hôtel de Losse qui appartenait, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, à Jean de Losse (1504-1579[2]), capitaine des gardes du corps (garde écossaise), au palais du Louvre[3], puis successivement

— la maison natale du futur cardinal de Richelieu[4] (1585-1642), acquise, dès 1579, par ses parents, François IV du Plessis (1548-1590), seigneur de Richelieu, prévôt de l'hôtel du roi et grand prévôt de France et Suzanne, née de La Porte[3].

— l'hôtel de Lude lorsque François de Daillon (1570-1619), comte de Lude, surintendant de la maison de Gaston d'Orléans en devient propriétaire en 1609[3]. Passé par succession à Françoise de Schomberg, sa veuve, l'hôtel reste dans sa famille jusqu'en 1677[3].

— La même année, il devient hôtel de La Reynie en tant que demeure de Gabriel Nicolas de La Reynie (1625-1709), lieutenant-général de police (qui y meurt en 1709), puis de ses enfants, avant que ses petits-enfants ne le revendent en 1746[3].

— Revendu plusieurs fois, cet ancien hôtel particulier devient, en 1880, propriété de la compagnie des chemins de fer PLM qui le fait démolir[3]. - No 4 : en 1825, l'imprimeur Paul Dupont ouvre son imprimerie.

— Sous l'Occupation, centrale d'un réseau de renseignement franco-anglais, munie d'un émetteur radio qui ne fut jamais découvert par les nazis[5]. - No 4 et 5 : carrefour avec la rue du Colonel-Driant.

- No 5 : immeuble d'angle contemporain (1968-1975) ayant également pour adresses les nos 10/12 rue du Colonel-Driant et le no 18 rue Croix-des-Petit-Champs. C'est à l'hôtel meublé exploité à cet endroit de 1769 à 1860 sous le nom d'« hôtel du Bouloir » ou « du Bouloi » que Charles-Gilbert Romme (1750-1795), mathématicien et révolutionnaire, et Théroigne de Méricourt (1762-1870), surnommée « la belle Liégeoise » (qui y logeait peut-être) fondèrent, en 1790, le « club des Amis de la Loi »[3].

- No 15 : cet immeuble faisait partie des maisons locatives que les Carmélites avaient acquises en 1669, et se composait alors d’une maison « fort ancienne et caduque » à l’enseigne de l’image Saint-Pierre, dans un état de délabrement tel qu’elle était inhabitée depuis plusieurs mois[1].

- Nos 17 : Clément Gontier, peintre y réside de 1907 à 1912.

- Nos 17-21 : couvent des religieuses du Saint-Sacrement, puis Ferme des tabacs. Diligences de la maison Laffitte, Caillard et Cie dans les années 1840, qui desservaient entre autres la ville de Chartres.

- No 20 : hôtel de Pellegrain de Lestang de 1739 à 1810, démoli en 1934.

- No 22 : immeuble (1889[6]) de trois niveaux et combles mansardés au-dessus d'un rez-de-chaussée et d'un entresol, d'une largeur de vingt travées dont trois sont percées d'une seule grande ouverture. Celle-ci est traversée par une voie carrossable permettant d'accéder à la « cour des Fermes » qui s'étend jusqu'au no 15 de la rue du Louvre. L'ouverture occupe la hauteur du rez-de-chaussée et de l'entresol. Soutenu par des jambages et un linteau métalliques, elle est munie d'un portail ajouré et ouvragé en fer forgé.

- No 24 : en 1847, l'inventeur et ingénieur mécanicien Paul-Gustave Froment y tient son atelier de fabrication d'instruments scientifiques[7].

- À l'angle des rues du Bouloi et Coquillière était situé le monastère des Carmélites[1].

No 2

No 2 No 11.

No 11. No 21, porche.

No 21, porche. No 21, cour intérieure.

No 21, cour intérieure. No 22, l'entrée de la cour des Fermes, côté rue du Bouloi.

No 22, l'entrée de la cour des Fermes, côté rue du Bouloi.

Lieux non localisés

- Dans cette rue habitèrent André Haudry (1688-1769), fermier général de 1744 à 1769 et son fils André Pierre Haudry de Soucy (1736-1815), fermier général adjoint auprès de son père, de 1756 à 1769 et titulaire de 1769 à 1781.

Notes et références

- « Séance plénière de la Commission du Vieux Paris du 24 juin 2016 », api-site.paris.fr, p. 14.

- Nicolas Le Roux, La faveur du roi : mignons et courtisans au temps des derniers Valois, Editions Champ Vallon, , 805 p. (ISBN 978-2-87673-311-4, présentation en ligne)

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, t. 1, éd. de Minuit, pp. 226-227.

- Françoise Hildesheimer, Richelieu, Flammarion, 2011, 590 p. (ISBN 978-2081271883), p. 15.

- Anne Thoraval, Les Lieux de la Résistance à Paris, Parigramme, 2007, 286 p. (ISBN 978-2840964315), p. 20.

- « 22 rue du Bouloi » sur le site bercail.com.

- Brian Stevenson, Jean Paul Mirrione, « Toute l'histoire du microscope : Froment Paul Gustave 1815-1865 », sur histoiredumicroscope.com, (consulté le ).

_-_2021-06-14_-_1.jpg.webp)