Rue Fortuny

La rue Fortuny est une voie située dans le quartier de la Plaine-Monceau, au sein du 17e arrondissement de Paris en France.

17e arrt Rue Fortuny

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 17e | ||

| Quartier | Plaine-de-Monceaux | ||

| Début | 38, rue de Prony | ||

| Fin | 39, avenue de Villiers | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 220 m | ||

| Largeur | 12 m | ||

| Historique | |||

| Dénomination | 1877 | ||

| Ancien nom | Rue Guyot-Prolongée | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 3754 | ||

| DGI | 3745 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 17e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Longue de 220 mètres, elle commence au 38, rue de Prony et finit au 39, avenue de Villiers.

Elle est desservie par la ligne ![]()

![]() à la station Malesherbes.

à la station Malesherbes.

Origine du nom

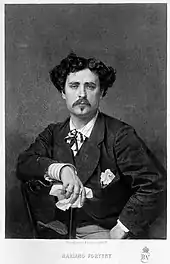

Habitée par des artistes attirés par la proximité du parc Monceau, elle porte le nom du peintre catalan Mariano Fortuny i Marsal (1838-1874)[1].

Historique

À la suite des différentes opérations de spéculation immobilière de la plaine Monceau qui commencent dès 1848 avec la création de la Société d'épargne immobilière, s'amplifient avec les frères Pereire en 1852 et se poursuivent à la suite du rattachement à Paris des communes périphériques, entre le mur des Fermiers généraux et l'enceinte de Thiers, dont Batignolles-Monceau, le [2], le quartier se dessine tel qu'il est aujourd'hui.

La rue est ouverte en 1876 sur des terrains appartenant au peintre Louis Godefroy Jadin, peintre des scènes de chasse de Napoléon III, et prend le nom de « rue Guyot-Prolongée » en avant d'être dénommée « rue Fortuny » par arrêté du . Elle comporte surtout des hôtels particuliers.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

Plaque du no 2.

Bâtiments remarquables

- No 2 : immeuble de 1877[3]. Le 18 juin 1935, une plaque commémorative y est posée à la mémoire du compositeur Auguste Chapuis, qui habita l’immeuble[4]. Le 9 juin 1948, c'est une plaque à la mémoire de l'écrivain Edmond Rostand qui y est apposée, en présence de sa veuve et de son fils[5]. Edmond Rostand y a habité entre 1891 et 1897. Il y a notamment écrit Cyrano de Bergerac[6].

- No 5 : immeuble de la résidence de l'ambassadeur d'Iran en France. Cet immeuble a été acquis par l'État iranien au XIXe siècle et fut tour à tour résidence des rois iraniens de la dynastie Qajar, ambassade et consulat d'Iran et enfin, depuis la fin des années 1960, résidence de l'ambassadeur d'Iran. À noter que le shah d'Iran y a séjourné ainsi que le président Khatami lors de son deuxième déplacement en France. Le bâtiment a subi une profonde rénovation dans les années 2003-2004.

- No 7 : immeuble de rapport construit en 1913 par l'architecte Fernand Dupuis[7].

- No 8 : hôtel particulier[8], construit en 1882 pour Émilie Streich, par les architectes Alfred Boland et Auguste Latapy[9].

- No 9 : hôtel particulier[10] construit en 1891 pour M. Benjamin Morel sur les plans de l'architecte Paul-Adrien Gouny. Il est depuis 1997 inscrit aux monuments historiques[11]. La façade est décorée de céramiques polychromes créées par Jules Paul Loebnitz[12]. Pendant une période, il est occupé par un lycée professionnel de haute couture et d'esthétique, connu sous le nom de lycée Fortuny. En 2010, le site est transféré de l'État au conseil régional d'Île-de-France puis loué à la société de production d'Albert Dupontel, qui y tourne le film 9 mois ferme[13] et des scènes d'Au revoir là-haut[14]; le bâtiment est rendu à la région, fin 2017, qui prévoit de le vendre[13].

- No 12 : hôtel particulier, construit en 1892 par l'architecte Henri Grandpierre pour madame Huguet de Chataux[15].

- No 13 : hôtel particulier par l'architecte Paul-Casimir Fouquiau en 1879-1880 pour le peintre Paul Vayson (1841-1911). Marcel Pagnol l'a occupé entre 1933 et 1950.

- No 15 : hôtel particulier construit par l'architecte Paul-Casimir Fouquiau en 1879-1880 pour Marsaudout[16].

- No 17 : hôtel particulier construit par l'architecte Édouard-Charles Weyland, en 1880, pour le préfet de la Loire-Inférieure entre 1879 et 1882, Louis Herbette. Siège de l'Agence juive, l'adresse est le lieu d'un attentat à la bombe le [17].

- No 19 : hôtel particulier construit en 1891 par Jean Brisson-Duval pour Arsène Picard. Les sculptures sont de Joseph Chéret (1838-1894), frère cadet du peintre Jules Chéret.

- No 25 : hôtel particulier construit entre 1880 et 1890[18].

- No 27 : hôtel particulier construit en 1878 pour Englebert par l'architecte Adolphe Viel. On note sur la façade le carrelage qui souligne les différents étages. La Belle Otero y a habité.

- No 29 : hôtel particulier construit en 1878-1879, pour la veuve Perreau par l'architecte Adolphe Viel.

- No 34 : hôtel particulier construit en 1880, pour lui-même, par l'architecte Albert Lalanne (1844-1930). Façade élevée de deux étages carrés sur rez-de-chaussée, situé au sein d'une séquence cohérente édifiée à la même époque.

- No 35 : emplacement de l'atelier de sculpture de Sarah Bernhardt, qu'elle a fait construire à côté de son hôtel particulier (voir n°37-41). L'atelier est ensuite démoli par Stéphane Dervillé (1848-1925), ancien président du PLM, peu après que sa mère ait acheté l'hôtel Sarah Bernhardt. Les Dervillé font construire ce petit hôtel néo-gothique, suivi d'une partie Renaissance avec galerie à l'étage. Outre l'architecte Louis-Victor Legrand, il est fait appel au décorateur Joseph Chéret pour la façade, ainsi que pour l'aménagement intérieur[19]. À noter les petits rats sculptés qui courent sur le mur.

En 2012, il a été acquis par l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin[20]. Il héberge aujourd'hui une société privée.

- Angle No 37 et 41, avenue de Villiers : emplacement de l'hôtel de Sarah Bernhardt, construit par l'architecte et peintre Nicolas-Félix Escalier (1843-1920), en 1876. À la décoration intérieure participèrent, outre l'architecte lui-même, les peintres Godefroy Jadin, Georges Clairin et son ami Ulysse Butin, Ernest Ange Duez, Philippe Parrot[21] et le maître verrier Joseph-Albert Ponsin, qui créa les deux grandes verrières représentant la tragédienne, respectivement dans le rôle de la reine dans Ruy Blas et dans celui de Zanetto dans Le Passant, passées aux enchères à l'hôtel Drouot en 2010[22]. Sarah Bernhardt, ruinée, dut vendre son bien par adjudication en 1885 et elle emménagea au 56, boulevard Pereire. Il fut acheté par Madame veuve Dervillé pour elle et pour son fils Stéphane Dervillé.

Démoli, il est remplacé par un immeuble construit en 1956 par des architectes Jean Lefèvre et Jean Connehaye. Ce bâtiment est caractéristique de l'architecture moderne, avec l'emploi du béton armé et du béton précontraint pour les dalles. Les étages supérieurs servent d'habitation et sont disposés en gradins pour respecter le règlement d'urbanisme[23] - [24]. - No 42 : hôtel particulier de style néo-Renaissance construit en 1879 par l'architecte Alfred Boland pour le maître verrier Joseph-Albert Ponsin. Une de ses verrières avait été primée lors de l'Exposition universelle de 1878 qu'il avait fait placer sur la façade de son hôtel. Elle a aujourd'hui disparu, les cariatides existantes sur la façade l'encadraient. Louis Esnault en donnait une description dans l'article « La grande verrière de l'Exposition universelle de 1878 » dans la revue L’Art, revue hebdomadaire de 1880. Joseph Ponsin présenta à l'Exposition universelle de 1900 un « palais lumineux », en verre soufflé et moulé, créé pour la manufacture de Saint-Gobain[25].

- No 44 : hôtel particulier construit en 1877 pour Soto par l'architecte Eugène Flamand. Il est surélevé en 1902 par l'architecte Henry Duchesne.

- No 46 : hôtel particulier de style néo-Renaissance, bâti pour Gélin en 1880 par Eugène Flamand. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy y a passé une partie de son enfance, car son grand-père, Benedict Mallah, y avait un cabinet médical et son logement[26].

- No 48 : le sculpteur Louis-Ernest Barrias, qui avait fait fortune en réalisant de la statuaire publique ou funéraire, y a habité[27].

No 8.

No 27.

No 35.

Nos 37 et 41.

No 42.

Nos 46 et 48 : panneau Histoire de Paris.

Notes et références

- « Rue Fortuny », www.parisrues.com.

- Alain Lemoine et Rodolphe Trouilleux, Des Ternes aux Batignolles. Promenade historique dans le XVIIe arrondissement, Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris, Paris, 1986 (ISBN 2-905118-04-0), p. 175.

- Demandes de permis de construire parisiens, volume 6, Archives départementales de Paris.

- « À la mémoire d’Auguste Chapuis », L’Œuvre, 19 juin 1935, sur RetroNews.

- « À la mémoire de Cyrano », Combat, 10 juin 1948, sur RetroNews.

- « La très chic rue Fortuny », 11 novembre 2010, www.lepoint.fr.

- « 7, rue Fortuny », sur pss-archi.eu.

- « Hôtel 8, rue Fortuny », structurae.info.

- « 8, rue Fortuny », sur pss-archi.eu.

- Bernard Marrey et Marie-Jeanne Dumont, La Brique à Paris, Picard éditeur, Paris, 1991 (ISBN 2-7084-0414-8), p. 59.

- « Hôtel particulier, 9, rue Fortuny », notice no PA75170001, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Hôtel 9, rue Fortuny (Paris (17e), 1890) | Structurae », sur structurae.info (consulté le ).

- « Paris : Dupontel rendra en décembre l'immeuble loué à bas prix à la Région », www.leparisien.fr, 14 septembre 2017.

- « Hôtel Fortuny : la société de production d’Albert Dupontel se défend de tout passe-droit », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le ).

- « 12, rue Fortuny », sur pss-archi.eu.

- « 15, rue Fortuny », sur pss-archi.eu.

- « Rue Fortuny », parisrevolutionnaire.com, (consulté le ).

- « Protections patrimoniales - 17e arrondissement ».

- Danièle Prévost, « Sarah Bernhardt chez elle à Paris », Bulletin de la Société historique et archéologique des 8e et 17e arrondissements, no 151.

- Anne Vidalie, « Patrimoine : demeure de maître pour Villepin », L'Express, 22 février 2012, www.lexpress.fr.

- « J'occupais alors tous mon temps à surveiller la construction d'un joli hôtel que je me faisais bâtir au coin de l'avenue de Villiers et de la rue Fortuny. […] Le gendre de Monsieur Régnier, Félix Escalier, architecte très à la mode, me construisit un ravissant hôtel. Rien ne m'amusait plus que d'aller dès le matin avec lui sur les chantiers. […] Je dépensais mes forces à aider mes amis peintres qui faisaient des plafonds dans ma chambre, dans ma salle à manger, dans mon hall : Georges Clairin, l'architecte Escalier qui était en même temps peintre de talent, Duez, Picard, Butin, Jadin et Perrot. » (Sarah Bernhardt, Ma double vie. Mémoires, Paris, E. Fasquelle, 1907, p. 354, online.)

- « Sarah Bernard en vedette à Drouot », Le Parisien, 6 décembre 2010, www.leparisien.fr.

- Kathy Borrus, Paris. Mille monuments, Paris, Mengès, 2005, 575 p. (ISBN 978-2856204627), p. 494.

- Éric Lapierre, Guide d'architecture Paris (1900-2008), Paris, Éditions du Pavillon de l'Arsenal, 2008, no 614 (ISBN 978-2-35487-003-4).

- Jean-Marie Pérouse de Montclos (dir.), Le Guide du patrimoine. Paris, Paris, Hachette, 1994 (ISBN 978-2010168123), p. 202.

- Catherine Nay, Un pouvoir nommé désir, Paris, Grasset, 2007, chap. « Rue Fortuny », pp. 13-46

- Institut de France, Annuaire, 1886.

_-_2021-08-22_-_1.jpg.webp)