Rue Chardon-Lagache

La rue Chardon-Lagache est une voie du 16e arrondissement de Paris, en France.

16e arrt Rue Chardon-Lagache

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 16e | ||

| Quartier | Auteuil | ||

| Début | 1, rue du Buis et rue Wilhem | ||

| Fin | 170-178, avenue de Versailles | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 950 m | ||

| Largeur | 20 m | ||

| Historique | |||

| Création | 1862 | ||

| Dénomination | 1892 | ||

| Ancien nom | Partie de la rue de la Municipalité Rue Le-Mire Rue du Point du Jour |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 1795 | ||

| DGI | 1790 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 16e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

La voie commence 1, rue du Buis et rue Wilhem, au niveau de la place de l'Église-d'Auteuil, et se termine 170-178, avenue de Versailles[1].

Elle desservie par la ligne ![]()

![]() aux stations de métro Chardon-Lagache et Église d'Auteuil.

aux stations de métro Chardon-Lagache et Église d'Auteuil.

Origine du nom

Elle est nommée en l'honneur de M. et Mme Chardon-Lagache, fondateurs de la maison de retraite au no 1 de cette rue, désormais un hôpital[2] - [1] - [3].

Historique

La partie située entre les rues Jouvenet (anciennement rue de la Réunion) et Charles-Marie-Widor (anciennement rue des Clos) est indiquée sur le cadastre de 1823 de l'ancienne commune d'Auteuil sous le nom de « rue de la Municipalité »[4]. Elle existait déjà au XVIIIe siècle[1].

La rue est prolongée par un décret du entre la rue Jouvenet et les rues Wilhem et du Buis (place de l'Église-d'Auteuil)[1].

Elle est classée dans la voirie parisienne par un décret du et prend ensuite le nom de « rue Le-Mire », du nom d'un propriétaire, puis de « rue du Point-du-Jour », du nom d'un hameau, en 1879[1].

Elle est prolongée par un décret du entre la rue Charles-Marie-Widor et l'avenue de Versailles. À cette occasion, l'impasse Claude-Lorrain est alors absorbée[1].

Elle prend sa dénomination actuelle, entre les rues Wilhem et du Buis et la rue Jouvenet, par un arrêté du , puis par un autre arrêté en date du pour la partie restante[1].

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- No 1 : le site appartenait à l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris entre 1109 et la Révolution. Il s'agissait d'un vaste domaine autour de l'église, compris entre la Seine et les actuels boulevard Exelmans et rues Boileau, d'Auteuil et Wilhem. Déclaré bien national, il est morcelé et vendu. Sur l'un de ces lots, au croisement avec la rue Wilhem, les époux Pierre-Alfred Chardon et Marie-Pauline Lagache fondent en 1857 une maison de retraite destinée aux personnes âgées de condition modeste. Chardon avait fait fortune comme marchand avec son magasin Aux Montagnes russes, 9 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Le couple réside dans le quartier, 16 rue d'Auteuil, à l'hôtel Véron. Construite sur les plans de l'architecte Véra, la maison de retraite est inaugurée en 1865. Elle compte 150 lits en 1900 et 200 dans les années 1960[1]. De nos jours, il s'agit de l'hôpital Chardon-Lagache. Un panneau Histoire de Paris est installé à l'entrée.

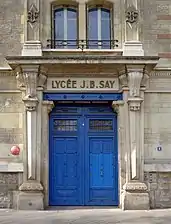

- No 8 : entrée secondaire du lycée Jean-Baptiste-Say, dont l'accès principal est 11 bis rue d'Auteuil[1]. L'établissement scolaire longe toute la partie septentrionale du côté pair de la rue Chardon-Lagache.

- No 17 : il s'agit également à l'origine d'un lot issu du domaine de l'abbaye Sainte-Geneviève. Située au milieu d'un parc (de nos jours le parc public Sainte-Périne, accessible depuis la rue Mirabeau), la maison seigneuriale est vendue sous la Révolution à M. Mary, ancien secrétaire du roi, puis en 1805 à l'homme politique Emmanuel Crétet. Elle passe ensuite au peintre François Gérard. Après sa mort en 1837, sa femme conserve l'édifice. Elle y organisait un salon, recevant notamment Mademoiselle Mars, Delphine de Girardin, Adolphe Thiers, Wilhelm von Humboldt. François Guizot et sa famille y furent locataires. Mme Gérard meurt en 1848. Son neveu Henri Gérard vend la propriété en 1852 à la comtesse d'Aubusson de La Feuillade, jusque là locataire. Après sa mort en 1856, ses deux filles, les princesses de Beauvau et de Bauffremont, en héritent et vendent une partie du site en 1858 à l'Assistance publique. Des travaux menés par Ponthieu à partir de 1860 conduisent à la création de nouveaux bâtiments pour l'institution Sainte-Perrine, expropriée de son précédent emplacement près des Champs-Élysées. Le mode de fonctionnement est le même qu'à la maison de retraite Chardon-Lagache voisine. L'abbé Perdrigeon y est aumônier à partir de 1873. En 1948, il y a 298 lits[1]. De nos jours, dotée de bâtiments modernes entourant le vieux pavillon, il s'agit de l'hôpital Sainte-Périne, dont l'entrée se fait aussi par le no 11.

- No 16, à l'intersection avec la rue Molitor : immeuble d'habitation de Jean Hillard édifié en 1934[5], comportant sur les façades de ces deux rues des bas-reliefs, continument sur quatre étages, sur le thème des travaux des champs. Ils sont dus à Georges Maxime Chiquet, dit Geo Chiquet[6].

- No 25 : le sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux eut un atelier à ce numéro[1] (à ne pas confondre avec celui du boulevard Exelmans, dans le voisinage).

- No 28 : immeuble construit entre 1936 et 1952 par l'architecte Jean Ginsberg.

- No 29 : jusque 1899 s'y trouvait une maison, qui donnait à l'arrière sur la villa de la Réunion. Leroy, modiste de l'impératrice Joséphine, y habita. L'artiste Paul Gavarni s'y installe en 1865 et y meurt l'année suivante[1].

- No 32 : Mme Alfred Becker, héritière du Bazar de l'Hôtel de Ville, y eut un hôtel particulier. En 1925, sa fortune était de 65 millions de francs[1].

- No 41 : hôtel Jassedé, construit à ses débuts par Hector Guimard.

- No 47 : villa de la Réunion, voie privée. Les maisons sont réparties le long d'une grande rue qui monte depuis l'avenue de Versailles. Un carmel y est installé. On y trouve également une maison de Guimard de 1905.

- No 52 : villa Molitor, voie privée.

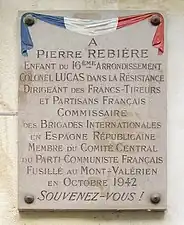

- No 59 : plaque commémorative sur la façade de l'immeuble qui servait de cache au résistant Pierre Rebière.

- No 64 : école maternelle Chardon-Lagache.

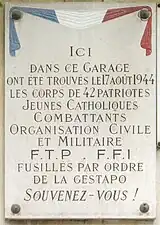

- No 65 : plaque commémorative qui indique : « Ici dans ce garage ont été trouvés le 17 aout 1944 les corps de 42 patriotes jeunes catholiques combattants, organisation civile et militaire FTP-FFI, fusillés par ordre de la Gestapo. Souvenez-vous ! ».

- No 83 (démoli) : cinéma Palladium, ouvert en 1925, fermé en 1946, réouvert en 1955 et définitivement fermé en 1965[7].

Plusieurs photographies et gravures (l'école Jean-Baptiste Say en 1899, la fondation Rossini en 1910, la maison de retraite Chardon-Lagache en 1914 et l'institution Sainte-Périne) sont reproduites dans le Dictionnaire historique des rues de Paris de Jacques Hillairet[1].

Au no 1 : hôpital Chardon-Lagache, groupe hospitalier Sainte-Périne.

Au no 1 : hôpital Chardon-Lagache, groupe hospitalier Sainte-Périne. No 11 : hôpital Sainte-Périne.

No 11 : hôpital Sainte-Périne. No 17 : hôpital Sainte-Périne.

No 17 : hôpital Sainte-Périne. Au no 8, une entrée du lycée Jean-Baptiste-Say.

Au no 8, une entrée du lycée Jean-Baptiste-Say. No 16.

No 16. No 41 : hôtel Jassedé.

No 41 : hôtel Jassedé. Plaque au no 59.

Plaque au no 59. Au no 64, l'entrée de l'école maternelle Chardon-Lagache.

Au no 64, l'entrée de l'école maternelle Chardon-Lagache. Plaque au no 65.

Plaque au no 65.

Notes et références

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Les Éditions de Minuit, septième édition, 1963, t. 1 (« A-K »), « Rue Chardon-Lagache », p. 310-313.

- « Rue Chardon-Lagache », www.v2asp.paris.fr.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Les Éditions de Minuit, septième édition, 1963, t. 1 (« A-K »), « Rue d'Auteuil », p. 123-127.

- Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825), Auteuil, section A, 5e feuille, cote D6P2/2/1/6.

- « Jean Hillard », pss-archi.eu, consulté le 13 avril 2021.

- La Construction moderne, juillet-décembre 1935.

- « Palladium », cinematreasures.org, consulté le 9 mai 2023.

Bibliographie

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de minuit, 1972, 1985, 1991, 1997, etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117).

Annexes

Articles connexes

Lien externe

- Carte postale ancienne de la rue Chardon-Lagache, www.parisrues.com.

_-_2021-08-17_-_1.jpg.webp)