Religion en Écosse

L'Écosse, comme toutes les régions membres du Royaume-Uni, est un État chrétien par tradition. L'Église d'Écosse, appelée presbytérienne ou protestante, connue aussi sous le nom de Kirk, est reconnue comme l'Église officielle par la loi de 1921 sur l'Église d'Écosse (Church of Scotland Act 1921). Elle rassemble environ 32 % de la population d'après le recensement de 2011. Cela ne lui confère pas un statut d'Église d'État ; elle reste indépendante du pouvoir politique.

L'Église la plus importante en Écosse après celle-ci est l'Église catholique romaine, qui rassemble environ 16 % de la population. Elle y est implantée essentiellement dans le centre-ouest. Ensuite vient l'Église épiscopalienne écossaise, qui fait partie de la communion anglicane. Récemment, d'autres religions ont été introduites, principalement par l'immigration mais aussi par conversion.

Les groupes les plus importants sont l'hindouisme, le sikhisme et l'islam, introduits principalement par les immigrants d'Asie australe. Parmi les autres religions minoritaires, on trouve le judaïsme, le bouddhisme, le bahaïsme et le mouvement rastafari. Il existe aussi de petits groupes néopaïens et divers associations prônant le rationalisme et le sécularisme.

Histoire

On suppose que l'ancienne religion picte s'apparentait au polythéisme celte. On ne connaît pas avec certitude la date à laquelle les rois pictes se convertirent au christianisme, mais la tradition mentionne la présence de Saint Palladius en pays picte, après son départ d'Irlande. Elle établit aussi un lien entre Abernethy, sainte Brigit et saint Darlugdach de Kildare[1]. Saint Patrick fait référence aux « Pictes apostats », mais le poème Y Gododdin ne décrit pas les Pictes comme païens[2]. La conversion de l'élite Picte a pris un temps considérable, du Ve au VIIe siècle, semble-t-il. A Portmahomack, dans une zone qui fut l'une des dernières converties, de récentes fouilles archéologiques permettent de situer la fondation du monastère à la fin du VIe siècle[3], contemporaine de Bridei Ier mac Maelchon, (Bridei des Pictes), et saint Colomba. La propagation de la foi chrétienne en pays picte a duré bien plus longtemps. Iona et l'Irlande n'ont pas été les seules influences chrétiennes sur les Pictes. Sous le règne de Nechtan IV mac Der Ilei, ("Nechtan des Pictes"), les églises d'Angleterre ont aussi joué un rôle. En 717, l'expulsion du clergé et des moines d'Iona par Nechtan a été causée par la controverse sur la date de Pâques et sur la tonsure. Nechtan défendait les usages romains, quoiqu'on puisse penser qu'il cherchait aussi à asseoir son pouvoir royal sur l'Église[4]. Malgré tout, la toponymie de la région est une preuve de la grande influence de Iona sur les Pictes[5]. Le Cáin Adomnáin (Loi d'Adomnán, Lex Innocentium) compte Bridei IV des Pictes, frère de Nechtan, parmi ses garants.

Les centres monastiques pictes ne sont pas aussi importants que les centres irlandais. Dans les zones qui ont été recherchées, telles Strathspey et Perthshire, l'organisation paroissiale de l'Écosse du Moyen Âge est évidente dès le début de l'époque. Les principaux sites religieux à l'est du pays picte étaient Portmahomack, Cennrígmonaid (plut tard St Andrews), Dunkeld, Abernethy et Rosemarkie. Il semble que ces sites avaient des liens étroits avec les rois pictes, indiquant une protection et un contrôle royal considérable sur l'Église[6].

Le culte des saints était devenu important pour les Pictes, comme dans de nombreux pays chrétiens. Les rois protégeaient les saints majeurs tels saint Pierre (pour Nechtan) et peut être saint André pour Óengus II mac Fergusa, mais les saints mineurs, certains oubliés aujourd'hui, étaient aussi importants. Le saint picte Drostan a bénéficié d'un culte important dans le nord, quoiqu'il fût pratiquement oublié au XIIe siècle. Saint Serf de Culross était associé à Bridei, frère de Nechtan[7]. Des familles, de noble origine, avaient leurs propres saints patrons, ainsi que leurs propres églises et abbayes[8].

Origine du christianisme en Écosse

La foi chrétienne arrive probablement en Écosse vers le VIe ou le VIIe siècle. Cependant, l'Église d'Écosse et le pape entretiennent des liens ambigus jusqu'au XIe siècle. L'Église 'celtique' écossaise présentait des différences liturgiques et ecclésiales marquées avec le reste de la chrétienté occidentale. Certaines sont résolues à la fin du VIIe siècle lors du synode de Whitby et la retraite de saint Colomba à Iona. Cependant, il faut attendre les réformes ecclésiales du XIe siècle pour que l'Église d'Écosse soit partie intégrante de la communion romaine.

D'abord dépendant de l'archevêché d'York, l'Église d'Écosse obtient son autonomie par la bulle Cum universi du pape Clément III qui la rattache directement à la papauté. Le monachisme est particulièrement florissant au XIIe siècle.

Il en est ainsi jusqu'à la réforme écossaise, commencée en 1560 à l'initiative du calviniste John Knox. L'Église d'Écosse rompt avec la papauté et adopte la confession calviniste. La célébration de la messe catholique romaine devient illégale. Quand la catholique Marie Ire d'Écosse (Marie Stuart, ou Mairi Ire en gaélique écossais, aussi connue comme Marie, reine des Écossais,) rentre de France pour régner, elle se trouve à la tête d'un État et d'une cour largement protestante.

L'Église d'Écosse

L'Église d'Écosse, connue aussi sous le nom de Kirk, est reconnue comme l'Église officielle, par la loi de 1921 sur l'Église d'Écosse (Church of Scotland Act 1921). Cela ne lui confère pas un statut d'Église d'État ; elle reste indépendante du pouvoir politique en tout ce qui touche au spirituel. L'Église d'Écosse est une Église réformée, basée sur le système presbytérien de gouvernement ecclésiastique édicté en 1690. Avant cette date, les factions épiscopaliennes et presbytériennes rivalisaient pour le contrôle de l'Église. Au XVIIIe siècle, l'Église d'Écosse garde sa théologie réformée et exerce un contrôle strict sur la moralité de la majeure partie de la population. La Kirk a une influence non négligeable sur le développement culturel de l'Écosse, à l'aube des temps modernes.

Bien que la reine Élisabeth II soit un membre ordinaire de l'Église d'Écosse, elle est représentée par son haut-commissaire (Lord High Commissioner to the General Assembly of the Church of Scotland) à l'assemblée générale (le synode) de l'Église d'Écosse.

Les divisions au sein des presbytériens écossais (schisme de 1843) conduisent à la création d'Églises dissidentes, telle l'Église Libre d'Écosse, qui adhère à une forme conservatrice de calvinisme. Il existe aussi d'autres branches, tels les méthodistes et les congrégationalistes.

L'Église catholique d'Écosse

L'Église la plus importante en Écosse après l'Église d'Écosse est l'Église catholique romaine, qui a survécu à la Réforme, surtout dans les îles comme Uist et Barra, malgré son interdiction du XVIe au XVIIIe siècle. L'Église catholique romaine a été renforcée dans l'ouest de l'Écosse par l'immigration irlandaise, au XIXe siècle. La hiérarchie du culte en Écosse a d'ailleurs été restaurée le , ce fut un des premiers actes de Léon XIII en tant que pape. Ce phénomène se poursuit au XXe siècle, à la faveur de l'immigration de nombreux catholiques d'Italie et de Pologne.

Il y a deux archevêchés (et six évêchés en Écosse): l'archevêché de Glasgow et l'archevêché de Saint Andrew et d'Édimbourg.

- Archidiocèse métropolitain de Saint Andrews et Édimbourg, dont le siège est la cathédrale Sainte-Marie, (Primatie d'Écosse, 4 diocèses) :

- Diocèse d'Aberdeen dont la cathédrale est Sainte-Marie-de-l'Assomption,

- Diocèse d'Argyll et des Îles dont la cathédrale est Cathédrale Saint-Colomba d'Oban,

- Diocèse de Dunkeld dont la cathédrale est Saint-André,

- Diocèse de Galloway dont la cathédrale est Sainte-Margaret.

- Archidiocèse métropolitain de Glasgow, dont le siège est la cathédrale Saint-André (2 diocèses) :

- Diocèse de Motherwell dont la cathédrale est la Notre-Dame-du-Bon-Secours,

- Diocèse de Paisley dont la cathédrale est la Saint-Mirin.

L'Église épiscopalienne écossaise

L'Église épiscopalienne écossaise a ses origines à 1582, quand une tradition ecclésiastique se forme après l'Église d'Écosse, l'Église nationale, rejette le gouvernement épiscopal (par des évêques), et les monarques écossais multiplient les efforts pour introduire des évêques.

À la suite des troubles politiques de 1688 et 1689 (la « révolution glorieuse »), les adeptes d'une forme épiscopalienne de gouvernement de l'église sont expulsés des congrégations de l'Église d'Écosse. Ils se regroupent au sein de l'Église épiscopalienne écossaise, qui fait maintenant partie de la communion anglicane.

Cependant, bien que l'Église épiscopalienne écossaise soit de même confession que l'Église d'Angleterre, leurs origines et leur histoire sont distinctes (la seconde n'est pas l'« Église-mère de l'autre »). Elle est également membre de la communion de Porvoo.

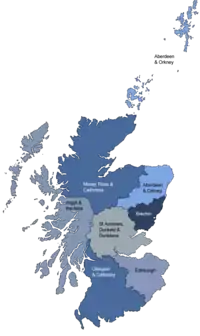

L'Église a sept évêques, chacun avec son propre diocèse :

Monastères

L'activité monastique chrétienne dans les îles Britanniques a propagé le christianisme aux confins de l'archipel, mais la Réforme entraîna la dissolution de tous les monastères. Depuis, des communautés monastiques catholiques se sont ré-implantées. Il existe aussi de nombreuses communautés anglicanes et quelques communautés orthodoxes. Des communautés religieuses hindoues et bouddhistes existent aussi.

Autres spiritualités

Islam

L'islam est la plus importante religion non chrétienne d'Écosse (avec un nombre de pratiquants de l'ordre de 50 000), elle représente moins de 1 % de la population[9].

Judaïsme

Selon le recensement officiel de 2001, environ 6 400 juifs pratiquants vivent en Écosse, surtout à Édimbourg et à Glasgow mais aussi à Dundee. La population juive écossaise est en majorité urbaine. Malgré leur faible nombre, le judaïsme a une longue histoire en Écosse. Alors qu'en Angleterre au Moyen Âge, l'État persécutait les juifs jusqu'à obtenir leur expulsion en 1290, il n'y a pas de trace d'événement similaire en Écosse. Il a même été suggéré que l'arrivée des juifs en Écosse faisait suite à leur expulsion d'Angleterre. Les preuves de la présence de juifs en Écosse au Moyen Âge sont rares mais, en 1190, l'évêque de Glasgow interdit aux hommes d'église de « fragiliser leurs profits en empruntant de l'argent aux Juifs »[10]. À la même époque, des émeutes anti-juives éclataient en Angleterre. Il est donc possible que des réfugiés juifs aient vécu en Écosse pendant quelque temps. D'un autre côté, l'évêque fait peut-être référence aux intérêts des juifs anglais en Écosse. Comme beaucoup d'autres nations chrétiennes, les Écossais du Moyen Âge pensaient être de descendance biblique. Le , la déclaration d'Arbroath est envoyée au pape Jean XXII. Elle confirme l'Écosse comme un État indépendant et souverain. Elle affirme aussi son droit à l'action militaire en cas d'attaque injustifiée. Cinquante et un nobles y apposent leur sceau. Les Israélites de Grande Bretagne y font encore référence régulièrement. Le texte affirme que sous le regard de Dieu :

- cum non sit Pondus nec distinccio Judei et Greci, Scoti aut Anglici

- ("Il n'y a ni préférence ni différence entre Juif ou Grec, Écossais ou Anglais")

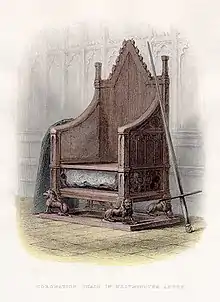

La majeure partie de l'immigration juive est postérieure à l'industrialisation et à 1707. Les juifs d'Écosse sont donc soumis à plusieurs lois anti-juives anglaises. L'Écosse appliquait la loi sur les juifs de 1753, mise en pratique la même année mais retirée l'année suivante. La pierre du destin (Stone of scone, ou Lia Fáil) est censée être l'oreiller de pierre utilisé par Jacob dans la Bible. En 1297, la pierre fait partie du butin de guerre d'Édouard 1er d'Angleterre. La pierre est déplacée de Scone à l'abbaye de Westminster, où elle est insérée dans un vieux fauteuil de bois (la chaise d'Édouard), sur lequel s'assoient les souverains anglais pendant leur couronnement.

Sans religion

Une bonne partie de la population d'Écosse (28 %) se dit « sans religion ». Il s'agit de la réponse la plus fréquemment indiquée dans le recensement officiel de 2001 après celle de l'Église d'Écosse[9].

Néopaganisme

Les religions néopaïennes modernes, inspirées par des croyance celtes préchrétiennes, telles que la wicca, le néodruidisme et le paganisme reconstructionniste celte, l'odinisme et l'héritage du paganisme druidique des fées, ont des adeptes. Alors que les traditions néopaïennes basées sur l'héritage culturel majeur telles que le druidisme reconstructionniste celto-nordique, vivent en harmonie avec le christianisme et sont ouverts sur leur croyance et pratique, les membres de traditions telles que la wicca et le cérémonial magique qui insistent plus sur les pratiques occultes, tendent à craindre la persécution et leur pratique se fait discrète.

Dirigeants religieux

- Le modérateur de l'assemblée générale de l'Église d'Écosse convoque l'assemblée générale annuelle mais ne dirige pas l'église. Depuis , ce poste est occupé par Alan McDonald, ministre des paroisses de Cameron et St Leonards, à St Andrews, Fife. Le mandat des modérateurs est limité à un an. La nomination a lieu en octobre et le mandat débute en mai. Le révérend Sheilagh M. Kesting sera le nouveau modérateur en 2007.

- Le dirigeant de fait de l'Église catholique en Écosse est l’aîné des archevêques: Dernièrement, cela fut Mgr Philip Tartaglia, archevêque de Glasgow mais depuis son décès survenu en janvier 2021, Mgr Leo Cushley, archevêque d'Édimbourg, lui a succédé à ce titre.

- L'évêque présidant l'Église épiscopalienne écossaise est appelé le primat de Église épiscopalienne écossaise. Depuis le , le primat est Idris Jones, évêque de Glasgow et de Galloway.

- Le modérateur actuel de l'assemblée générale de l'Église libre d'Écosse est Donnie Smith, recteur du séminaire évangélique de Lima, Pérou.

Statistiques

D'après le recensement de 2011 :

| Religion | Part |

|---|---|

| Sans religion | 36,7 % |

| Église d'Écosse | 32,4 % |

| Catholicisme | 15,9 % |

| Autres chrétiens | 5,5 % |

| Islam | 1,4 % |

| Hindouisme | 0,3 % |

| Bouddhisme | 0,2 % |

| Sikhisme | 0,2 % |

| Judaïsme | 0,1 % |

| Autres religions | 0,3 % |

| Non indiqué | 7,0 % |

| Total | 100 % |

Voir aussi

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Religion in Scotland » (voir la liste des auteurs).

- Clancy, "'Nennian recension'", pp. 95–96, Smyth, Warlords and Holy Men, pp. 82–83.

- Markus, "Conversion to Christianity".

- Mentionné par Foster, plus d'information disponible dans le Tarbat Discovery Programme: voir liens externes.

- Bede, IV, cc. 21–22, Clancy, "Church institutions", Clancy, "Nechtan".

- Taylor, "Iona abbots".

- Clancy, "Church institutions", Markus, "Religious life".

- Clancy, Cult of Saints, Clancy, Nechtan', Taylor, Iona abbots'

- Markus, "Religious life".

- General Register Office for Scotland 2001 Census analysis

- (en) « Scotland Virtual Jewish History Tour », sur jewishvirtuallibrary.org

Bibliographie

- Clancy, Thomas Owen, "Church institutions: early medieval" in Lynch (2001).

- Clancy, Thomas Owen, "Scotland, the 'Nennian' Recension of the Historia Brittonum and the Libor Bretnach in Simon Taylor (ed.), Kings, clerics and chronicles in Scotland 500–1297. Fourt Courts, Dublin, 2000. (ISBN 1-85182-516-9)

- Clancy, Thomas Owen, "Nechtan son of Derile" in Lynch (2001).

- Clancy, Thomas Owen, "Columba, Adomnán and th Cult of Saints in Scotland" in Broun & Clancy (1999).

- Cross, F.L. and Livingstone, E.A. (eds), Scotland, Christianity in in "The Oxford Dictionary of the Christian Church", pp.1471-1473. Oxford University Press, Oxford, 1997 (ISBN 0-19-211655-X)

- Foster, Sally M., Picts, Gaels, and Scots: Early Historic Scotland. Batsford, London, 2004 (ISBN 0-7134-8874-3)

- Markus, Fr. Gilbert, O.P., "Religious life: early medieval" in Lynch (2001).

- Markus, Fr. Gilbert, O.P., "Conversion to Christianity" in Lynch (2001).

- Taylor, Simon, "Seventh-century Iona abbots in Scottish place-names" in Broun & Clancy (1999).

Lien interne

- Christianisation de l'Écosse (en)

- Art de l'Écosse médiévale (en)

- Religion au Royaume-Uni