Raphaël de Valentin

Raphaël de Valentin est un personnage de La Comédie humaine d’Honoré de Balzac. Il n'apparaît que dans La Peau de chagrin.

| Raphaël de Valentin | |

| Personnage de fiction apparaissant dans La Comédie humaine. |

|

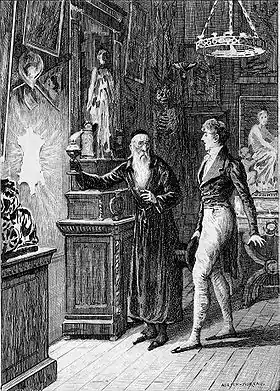

Raphaël de Valentin et le vieil antiquaire par Adrien Moreau | |

| Alias | Marquis de Valentin |

|---|---|

| Origine | Petite noblesse ruinée |

| Sexe | Masculin |

| Famille | Marquis de Valentin (père), marquise de Valentin, née Barbe-Marie O'Flaherty (mère)[1] |

| Entourage | Eugène de Rastignac, comtesse Fœdora, Pauline Gaudin de Witschnau[2] - [3] |

| Créé par | Honoré de Balzac |

| Romans | La Peau de chagrin |

Le personnage

Né en 1804, Raphaël est le fils du marquis de Valentin, « chef d'une maison historique, à peu près oubliée en Auvergne, [venu] à Paris pour y tenter le diable », et de « l'héritière d'une riche maison ». Il perd sa mère à l'âge de dix ans et est alors élevé dans un despotisme monacal par son père qu'il aime et admire. Il entame, poussé par ce dernier, des études de droit auprès d'un avoué.

La Restauration entraîne la ruine de son père, forcé de lutter pour ses possessions considérables au sein de l'Empire napoléonien, qu'il perd après avoir dilapidé l'héritage de sa femme. Le chagrin d'avoir ruiné son fils adoré, l'achève en 1826. À vingt-deux ans, Raphaël est un orphelin seul et sans fortune. La vente du mobilier familial lui rapporte onze cent douze francs.

Raphaël décide alors de vivre avec ces onze cents francs pendant trois ans afin d'élaborer une œuvre littéraire qui lui apportera la gloire, la célébrité et la fortune. Il réduit les frais quotidiens au strict minimum : trois sous de pain, deux sous de lait et trois sous de charcuterie, trois sous de loyer, trois sous d'huile (éclairage), deux sous de blanchissage, environ deux sous de charbon de terre (chauffage) et enfin deux sous pour les imprévus. Il loge alors dans l'hôtel Saint-Quentin chez madame Gaudin, l'épouse d'un soldat de l'Empire qui n'est jamais revenu de la campagne de Russie, et sa fille Pauline, qu'il considère comme sa sœur et dont il décide de faire l'éducation. Il mène alors durant deux ans une vie studieuse dans l'ambiance misérable mais chaleureuse de l'hôtel.

Chronologie de Raphaël de Valentin

- En 1827, il est un habitué de la « table des philosophes » au Café Voltaire, et loge rue des Cordiers, dans une mansarde, où il vit cloîtré.

- En , il rencontre le dandy Eugène de Rastignac avec qui il va nouer une relation amicale, voire fraternelle. Ce dernier va lui faire signer un contrat littéraire, lui faire fréquenter les salons parisiens où va le beau monde et lui présenter la femme à la mode, la comtesse Fœdora. Raphaël va se rapprocher de cette veuve de vingt-deux ans d'origine russe à laquelle on n'a jamais connu d'amant. Follement amoureux d'elle, il devient son confident et se garde bien de lui dévoiler sa passion. Les finances de Raphaël qui mène désormais grand train sont au plus mal, et son ami Rastignac ne peut pas lui avancer d'argent ; il subsiste donc avec l'aide de ses hôtesses. Raphaël tente alors de se rendre indispensable dans la vie de Fœdora, elle l'invite partout : dans les salons, à l'opéra, aux Italiens… Cependant, son désir de la connaître et de la posséder devient plus intense, c'est ainsi qu'il décide de passer une nuit chez elle à son insu. Ce qu'il fait en se faisant enfermer chez elle à la fin d'une réception. Il l'observe pendant son sommeil et elle l'éblouit tant qu'il n'ose rien lui faire et s'enfuit au petit matin. Quelques jours après, il passe une soirée seul avec elle et lui révèle tout : sa misère et son amour pour elle. Elle se moque de lui.

- En , Raphaël rompt avec la comtesse et il décide de « guérir ». Il rend visite à Rastignac qui va jouer deux cents écus pour son ami. Ils se partagent les gains. Raphaël va habiter rue Taitbout et devient un « viveur ».

- En , il vend son dernier bien : l'île de la Loire qui abrite le tombeau de sa mère et se retrouve avec deux mille francs. Mais au bout de quelques jours d'excès, il n'a plus qu'un seul louis qu'il va jouer au Palais-Royal, et qu'il perd. Il lui vient alors l'idée de se jeter dans la Seine, mais une mendiante fait une remarque sur « la saleté et la froideur de l'eau ». Il entre alors dans un magasin de curiosités du quai Voltaire où un antiquaire lui remet une « peau de chagrin », c'est-à-dire une peau d'onagre tannée (ayant à peu près la taille d'une peau de mouton) qui exauce tous les désirs de son propriétaire mais se rétracte en fonction de leur intensité et de leur nombre, la taille de la peau représentant la vie du propriétaire. Ce dernier meurt lorsqu'elle n'est plus. Raphaël accepte la peau et « signe » le pacte avec elle, incrédule, sans en mesurer les conséquences. Il fait immédiatement le souhait de recevoir deux cent mille livres de rente et de passer une soirée orgiaque. En sortant, il rencontre une bande de jeunes gens parmi lesquels se trouve son ami Émile Blondet, qui vont le conduire à une soirée donnée par le banquier Taillefer dans son hôtel de la rue Joubert. Il apprend pendant la soirée qu'il hérite de six millions d'un oncle lointain de sa mère et juste après cette nouvelle, la peau a beaucoup rétréci. Raphaël achète néanmoins un hôtel particulier rue de Varenne et il redevient monsieur le marquis de Valentin ; il est célèbre et envié. Il a organisé sa vie pour n'avoir rien à souhaiter, à désirer ou même à vouloir par peur du fatal racornissement de la peau. Ses domestiques ont interdiction de lui poser une question commençant par « souhaitez-vous… », « voulez-vous… » mais doivent dire « faut-il… », etc.

- En , aux Italiens, il retrouve une femme très belle qui s'avère être Pauline, dont le père est revenu très riche des Indes et qui est devenue la baronne de Vistchnau. Les deux jeunes gens tombent amoureux, leur mariage est annoncé pour . Raphaël jette alors la peau de chagrin dans un puits, mais son vieux jardinier la lui ramène : elle n'a alors plus que six pouces carrés. Il supplie alors sa fiancée de le quitter et il tente désespérément auprès de chimistes et de savants de faire agrandir sa peau, de l'aplatir et d'en comprendre la composition. En vain. De retour chez lui, il trouve Pauline qui lui tend les bras. Les deux amants mènent une vie de plaisirs, mais la santé de Raphaël commence à se dégrader et la peau décroît jour après jour. Gravement malade, il ne cesse de tousser et ses médecins le pensent phtisique. Il fait appel à son ami l'étudiant en médecine Prosper qui réunit encore à son chevet trois autres sommités médicales, parmi lesquelles Horace Bianchon[4].

- En , il part à Aix-les-Bains car les médecins lui conseillent les thermes et le grand air pour ses poumons, mais il sera rejeté par la bonne société fréquentant la station. Provoqué par l'insolent monsieur Charles, il se bat en duel et il gagne grâce au pouvoir du talisman.

- En , il se rend en Auvergne au Mont- Dore vivre dans la maison d'une famille paysanne.

- En , alors que la peau n'a plus que la taille d'une feuille de saule, il retourne à Paris et n'a en tête que l'obsession de sa propre survie. Il demande à son ami le médecin Prosper de l'endormir avec des opiacés pour n'avoir aucun désir et ordonne à son domestique Jonathas de ne laisser entrer personne, pas même Pauline. Il se rend compte qu'il n'a pas profité du pouvoir immense que lui procurait la peau, et que sa vie n'a eu aucun sens. Dévoré par cette angoisse existentielle, il végète et ne se réveille qu'une heure par jour pour manger. Prosper lui prescrit un opiacé, mais Pauline vient le voir, il la supplie de partir, et lui dit qu'il va mourir, elle veut mourir avec lui. Il est pris soudain d'une folle passion et se rue sur elle. Il la désire tant qu'il meurt. Il a alors vingt-sept ans.

Notes et références

- Anne-Marie Meininger et Pierre Citron, Index des personnages fictifs de « La Comédie humaine », cf. bibliographie, t. XII, p.1565.

- Anne-Marie Meininger et Pierre Citron, Index des personnages fictifs de « La Comédie humaine », op. cit., t. XII, p.1323.

- Anatole Cerfberr et Jules Christophe, Répertoire de « La Comédie humaine », cf. bibliographie, p. 213.

- « Le quatrième médecin était Horace Bianchon, homme plein d'avenir et de science, le plus distingué peut-être des nouveaux médecins, sage et modeste député de la studieuse jeunesse qui s'apprête à recueillir l'héritage des trésors amassés depuis cinquante ans par l'École de Paris, et qui bâtira peut-être le monument pour lequel les siècles précédents ont apporté tant de matériaux divers. » Voir La Peau de chagrin sur wikisource.

Bibliographie

- Pierre Barbéris, Le Monde de Balzac, Artaud, 1973 ; réédition Kimé, 1999 (ISBN 284174163X).

- Honoré de Balzac, La Peau de chagrin, Paris, 1831 (similaire à l'exemplaire de la Bibliothèque nationale).

- Pierre Abraham, Créatures chez Balzac, Paris, Gallimard, Paris, 1931.

- Arthur-Graves Canfield, « Les personnages reparaissant de La Comédie humaine », Revue d’histoire littéraire de la France, janvier-mars et avril- ; réédité sous le titre The Reappearing Characters in Balzac’s « Comédie humaine », Chapell Hill, University of North Carolina Press, 1961 ; réimpression Greenwood Press, 1977.

- Anatole Cerfberr et Jules Christophe, Répertoire de « La Comédie humaine » de Balzac, introduction de Paul Bourget, Paris, Calmann-Lévy, 1893.

- Charles Lecour, Les Personnages de « La Comédie humaine », Paris, Vrin, 1967.

- Félix Longaud, Dictionnaire de Balzac, Paris, Larousse, 1969.

- Fernand Lotte, Dictionnaire biographique des personnages fictifs de « La Comédie humaine », avant-propos de Marcel Bouteron, Paris, José Corti, 1952.

- Félicien Marceau, Les Personnages de « La Comédie humaine », Paris, Gallimard, 1977, 375 p.

- Félicien Marceau, Balzac et son monde, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1970 ; édition revue et augmentée, 1986, 684 p. (ISBN 2070706974).

- Anne-Marie Meininger et Pierre Citron, Index des personnages fictifs de « La Comédie humaine », Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1981, t. XII (ISBN 2070108775), p. 1565-1566.

- Anatole Cerfberr et Jules Christophe, Répertoire de « La Comédie humaine » de Balzac, introduction de Boris Lyon-Caen, Éditions Classiques Garnier, 2008 (ISBN 9782351840160).