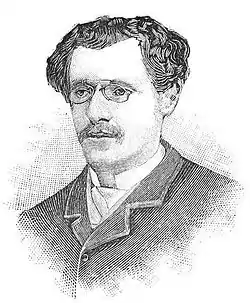

Raphaël Viau

Raphaël-Marie Viau, né à Nantes le [1] et mort à Paris le [2], est un journaliste français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

| Raphaël Viau | |

| |

| Naissance | Nantes |

|---|---|

| Décès | Paris |

| Nationalité | |

| Profession | Journaliste |

| Années d'activité | 1889-1922 |

| Historique | |

| Presse écrite | La Libre Parole |

Biographie

Fils de Victoire-Marie Viau, une tailleuse nantaise, Raphaël-Marie Viau est né de père inconnu[1].

Avant 1892

Républicain aux idées « teintées d'un vague socialisme idéaliste »[3], Viau se lance dans le journalisme en 1889, en fondant l'hebdomadaire Le Peuple avec son ami Louis Guillet. Influencé par La France juive d'Édouard Drumont, qu'un ami lui avait fait découvrir à la fin de l'année 1887, il fait du Peuple une feuille antisémite dont le ton, volontiers diffamatoire, vaut au jeune journaliste une condamnation en correctionnelle ainsi que trois provocations en duel. Lors de l'un de ces affrontements, il est d'ailleurs grièvement blessé, une balle lui ayant traversé les côtes.

Dix ans à La Libre Parole (1892-1902)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

En , Viau quitte Nantes pour s'installer à Paris, où il entre comme journaliste à La Libre Parole fondée et dirigée par Drumont, qu'il sert brièvement comme secrétaire particulier entre le mois d' et le début de l'année 1894. Écrivant sous son véritable nom ou sous le pseudonyme de Passavant, il gagne une relative notoriété à partir de 1895. L'année suivante, il couvre la grève des allumettières, en faveur desquelles il organise une souscription, suivant en cela l'idée de son confrère et ami Marius Gabion, rédacteur au Temps[4]. À cette époque, il est également en bon termes avec le directeur du journal de gauche La Lanterne, le socialiste Aristide Briand, lui aussi d'origine nantaise[5]. Cette même année 1896 et jusqu'en 1900, il est chargé d'une campagne contre le jeune Henri de Rothschild, dont un garde avait abattu un braconnier coyen dans la forêt du Lys à Lamorlaye[6].

En 1898, en collaboration avec son collègue François Bournand, Viau fait paraître Les Femmes d'Israël, que l'historien Éric Fournier considère comme « l'un des plus ignobles ouvrages antisémites de l'époque »[7].

Ses articles dans La Libre Parole lui valent neuf duels :

- le , une rencontre au pistolet avec Maurice Schwob, directeur du Phare de la Loire (deux balles, sans résultat)[8] ;

- le , un duel à l'épée avec Maxime Dreyfus (celui-ci est blessé au bras gauche)[4] ;

- le , un duel à l'épée avec Albert Verelst, ancien sous-préfet et collaborateur de La Revue moderne sous le pseudonyme d'Ernest Jungle (Viau est blessé au bras droit)[4] ;

- le , un duel avec F. Bloch, directeur de la manufacture d'allumettes de Trélazé (deux balles échangées sans résultat)[4] ;

- le , un duel à l'épée avec Germain Mayer, directeur de la manufacture de Saintines (Mayer est blessé à l'aisselle)[4] ;

- le , une rencontre à l'épée avec le dreyfusard belge Lucien Anspach (Viau est blessé au poignet droit)[9] ;

- le , un duel au pistolet avec le dreyfusard Laurent Tailhade (deux balles, sans résultat)[10] - [11] ;

- le , un duel à l'épée avec le lieutenant Bickart-Dreyfus (Viau a la joue gauche percée)[12] - [13] ;

- fin , un duel à l'épée avec Jules Huret du Figaro (Viau est blessé à l'épaule droite)[14] - [15].

Le , Viau est violemment frappé par un diplomate bruxellois, Maurice Bischoffsheim (père de Marie-Laure de Noailles), qui avait été ulcéré de se voir citer comme « juif » dans le compte-rendu de l'agression du président Loubet par le baron Christiani à l'hippodrome d'Auteuil[16]. L'année suivante, un article diffamatoire contre Henri de Rothschild vaut au journaliste une nouvelle condamnation en correctionnelle[6].

À l'instar de plusieurs autres journalistes de La Libre Parole, Viau collabore en 1899 au supplément illustré de L'Antijuif de son ami Jules Guérin, pour lequel il réalise certaines caricatures (les autres étant l’œuvre du dessinateur L. Roze)[17]. Quelques mois après l'épisode du siège de Fort Chabrol, Viau témoigne en faveur de Guérin et de Jacques Cailly devant la Haute Cour[14].

Après 1902

En 1902, Guérin et Drumont s'étant brouillés, Viau et plusieurs de ses collègues (Bournand, Émile Duranthon et Henri Vernier) quittent La Libre Parole pour rejoindre, aux côtés de Gyp, un nouveau journal intitulé La Tribune française et lancé le 1er septembre par l'ancien assiégé de Fort Chabrol[18]. Mais ce nouveau titre, peu lu, périclite rapidement et cesse de paraître au bout d'un an. Quelques années plus tard, il renonce à l'antisémitisme, dont il retracera la grande époque dans Vingt ans d'antisémitisme en 1910, mais reste fidèle à la mémoire de son « maître » Drumont : en 1917, Viau et sa fille Esther figurent parmi les rares assistants du transfert du tombeau de l'écrivain au Père-Lachaise[19].

Devenu le rédacteur en chef du Petit indépendant de la Dordogne et du Journal de la Dordogne, bihebdomadaire conservateur, il confie la critique artistique et littéraire de ce dernier périodique à son ami Bournand, tandis que le secrétariat est assuré par Gabrielle Viau, née Piraux[20] (que Raphaël a épousée en 1899)[21]. Il collabore régulièrement au Gaulois à partir de 1915.

Le , Raphaël Viau meurt subitement en son domicile du no 15 de la rue Carrier-Belleuse. Ses obsèques sont célébrées le en l'église Saint-Lambert de Vaugirard[22].

Références

- Registre des naissances du 3e canton de Nantes, acte no 243 du 15 juillet 1862.

- Archives de Paris, 15D 302 : registre des décès du 15e arrondissement, acte no 547.

- Vingt ans..., p. 2.

- Vingt ans..., p. 103-108.

- Vingt ans..., p. 171-173.

- Vingt ans..., p. 111-122, 134-135 et 272-274.

- Éric Fournier, La Cité du sang (illustrations de Gil), Libertalia, 2008, p. 82.

- Vingt ans..., p. 91.

- Vingt ans..., p. 183.

- Vingt ans..., p. 186.

- Gil Blas, 11 juillet 1898, p. 1.

- Vingt ans..., p. 221-223.

- Gil Blas, 18 mars 1899, p. 1.

- Vingt ans..., p. 260-261.

- Gils Blas, 1er décembre 1899, p. 1.

- Vingt ans..., p. 199-202.

- Vingt ans..., p. 191.

- Vingt ans..., p. 313-314.

- Le Gaulois, 8 novembre 1917, p. 1.

- Paul Bluysen (dir.), Annuaire de la presse française et étrangère et du monde politique, 1908, p. 723.

- Registre des mariages du 10e arrondissement de Paris, acte no 846 du 29 juin 1899. Les témoins sont l'avocat Joseph Ménard, le négociant Paul Seuret, ainsi que deux journalistes de La Libre Parole, Bournand et le commandant Octave Biot.

- Le Radical, 4 février 1922, p. 2.

Œuvres

- (Avec François Bournand) Les Femmes d'Israël, Paris, A. Pierret, 1898.

- Ces Bons Juifs ! (préface d’Édouard Drumont), Paris, A. Pierret, 1898.

- Le Manuscrit de Moïse-Isidore-Abraham Lévy, Paris, Librairie antisémite, 1900.

- Bonne idée de Mme Kahn, pièce créée au Théâtre de l'Athénée le .

- Oh ! Ces Jéroboam !, Paris, Librairie antisémite, 1901.

- (Avec Eugène Rouzier-Dorcières) Ohé, la Sorcière !, revue en un acte et deux tableaux, créée le au Théâtre de la Grande-Roue.

- (Avec Paul de Martigny) La Tiare de Salomon, 1907.

- Vingt ans d'antisémitisme 1889-1909, Paris, Fasquelle, 1910.

- (Avec François Bournand, sous le pseudonyme collectif F.-R. Hervé-Piraux) Histoire des petites maisons galantes, Paris, Daragon, 3 volumes, 1910-1912.

- (Avec Alfred Pierret), Les Plumes d'Icare (pièce), 1911.

- Une Femelle, Éditions Modernes, 1921.

- Les Charmes de l'amour conjugal : Mon « Mien » joli !! Mœurs contemporaines, Éditions Modernes, 1921.

- Une Lune de miel en vacances (roman).

- Les Trompettes de Jéricho (roman).

- Félicité est naïve, comédie en un acte.