République de Marquetalia

La république de Marquetalia (espagnol : República de Marquetalia) est une zone autonome constituée en 1958 en Colombie. Cette zone vit en marge du pouvoir central colombien entre 1958 et 1964, à tel point qu'elle a parfois été décrite comme une « république indépendante »[4], une appellation récusée par ses dirigeants, qui préfèrent parler de « groupe d'autodéfense » ou de « zone organisée du mouvement paysan »[d 2]. Elle fut utilisée comme refuge par des populations fuyant la violence des zones voisines, avant d'être reprise par l'armée colombienne le . La plupart des guérilleros parviennent à quitter la zone, et forment le noyau initial des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), qui sont fondées officiellement deux ans plus tard. La résistance opposée par les guérilleros à l'offensive militaire contre Marquetalia constitue un évènement fondamental pour les FARC, qui considèrent le , date du premier choc important entre l'armée et les guérilleros, comme leur date anniversaire[4].

République de Marquetalia

(es) República de Marquetalia

1958–1964

| Statut | République[2] ou zone d'autodéfense[3] |

|---|---|

| Langue(s) | Espagnol |

| Population (1964) | env. 6 000 hab.[2] |

|---|

| Superficie | env. 800 km2[d 1] |

|---|

| 1958 | Création |

|---|---|

| Reconquête par la Colombie |

| 1958 - 11 janvier 1960 | Jacobo Prías Alape |

|---|---|

| 11 janvier 1960 - 22 juin 1964 | Manuel Marulanda Vélez |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Autodéfenses et guérillas pendant La Violencia (1948-1958)

Entre 1948 et le début des années 1960, la Colombie est plongée dans la période de La Violencia, une guerre civile qui oppose le Parti conservateur au Parti libéral et qui aurait fait entre 100 000 et 300 000 victimes[5]. Cette période voit, à partir de 1949, l'émergence dans les campagnes de zones d'autodéfense libérales, mais aussi communistes, avec pour but de se protéger du pouvoir conservateur. Entre 1949 et 1953, sous la pression de l'armée et de la police, ces groupes (tant libéraux que communistes) constituent petit à petit des guérillas mobiles. Pendant cette période, presque tous les futurs représentants des guérillas communistes (Manuel Marulanda, Jacobo Prías Alape (es), Ciro Trujillo (es), Jaime Guaracas et quelques autres) militent dans les guérillas du Sud du Tolima, région où les autodéfenses aussi bien communistes que libérales sont très bien implantées[4].

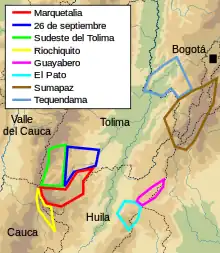

En 1953, la plupart des guérillas libérales acceptent l'amnistie proposée par le général Rojas Pinilla et rendent les armes. Certaines guérillas, essentiellement communistes, refusent la reddition, mais cessent les hostilités et se replient, constituant de nouveau des zones d'autodéfense. Le Parti communiste prône la coexistence pacifique de ces zones d'autodéfense avec l'armée, mais cette paix relative est de courte durée et les affrontements avec les forces étatiques reprennent dès 1954[4] : les autodéfenses redeviennent mobiles et recourent à nouveau à des tactiques de guérilla. À partir de 1953, un groupe d'une trentaine de guérilleros commandé par Jacobo Prías Alape et Manuel Marulanda[6] s'installe dans la zone de Riochiquito, avant de lancer la « colonisation armée » de la zone de Marquetalia. D'autres zones d'influence communiste se constituent dans des régions voisines, dont Riochiquito, dirigée par Ciro Trujillo, futur cofondateur des FARC. La reconquête par l'armée en 1955 de la zone de Villarica (dans le Cundinamarca) entraîne le début de la colonisation des zones de El Pato (es) et Guayabero par les paysans expulsés de Villarica (cet épisode sera parfois appelé « guerre de Villarica »). L'accord de partage du pouvoir dit du Front national acté en 1958 entre conservateurs et libéraux permet de mettre fin progressivement à la période de La Violencia. Ce contexte plus favorable, permet aux guérillas communistes de reformer des zones d'autodéfenses dans des zones reculées, dont Marquetalia[4].

La zone d'autodéfense de Marquetalia (1958-1964)

Géographie

Marquetalia est située près du village de Gaitania, dans l'actuel municipe de Planadas (fondé en 1966), au sud du département du Tolima, le long de la frontière avec le département du Huila, dans la cordillère centrale. La superficie de la zone d'autodéfense est estimée à 800 km2 par Jacobo Arenas, dans une zone montagneuse reculée traversée par deux rivières, le rio Atá et le rio Saldaña, ainsi que des affluents de moindre importance, sur les pentes du Nevado del Huila, qui culmine à plus de 5 000 m. Sa partie centrale est constituée d'un plateau, accessible par des sentiers de montagne difficilement praticables traversant des zones forestières très peu peuplées[d 1] - [7].

Fonctionnement socio-économique

En 1958, une conférence des guérillas communistes qui a lieu à Marquetalia fixe les conditions de la transformation des guérillas en mouvements d'autodéfense. Il est décidé de démobiliser les combattants qui le souhaitent, à la condition qu'ils s'engagent de nouveau dans la guérilla si la situation le nécessite. Les biens de l'organisation sont distribués entre ses membres, à l'exception des armes qui restent la propriété du Parti, et une parcelle de terre est octroyée aux combattants qui souhaitent rester à Marquetalia. Symbole de la volonté de coexistence avec le pouvoir central, les autodéfenses demandent la venue de personnel administratif afin de procéder au recensement de la population des zones autonomes, et les anciens chefs guérilleros deviennent des dirigeants agraires. Jacobo Prías Alape est le principal dirigeant de Marquetalia jusqu'à son assassinat le , date à laquelle Manuel Marulanda Vélez lui succède[4] - [6]. Pendant cette période, la stratégie de cohabitation pacifique avec le pouvoir central semble fonctionner. Les autorités nomment même le futur commandant en chef des FARC au poste de responsable de la gestion d'un tronçon de la route de Neiva à Planadas, une charge qu'il occupe pendant près de deux ans[4].

Les zones d'autodéfenses communistes deviennent de véritables zones de refuge pour ceux qui fuient la violence des terres voisines ou l'expropriation de leurs terres[4]. L'historien marxiste Eric Hobsbawm écrit en effet que « ces zones communistes sont armées, organisées, disciplinées. Elles sont toujours reconnaissables à ce que même entourées de territoires où règne la violence, elles sont parfaitement calmes. Leur avantage principal réside dans l'attrait qu'elles exercent sur les populations rurales voisines, en raison de leur efficacité manifeste et de leurs lois équitables ». L'évêque colombien Germán Guzmán Campos (es) écrit également « À Gaitania [principale localité voisine de Marquetalia] arrivent tous ceux qui fuient les persécutions. L'organisation révolutionnaire leur distribue des terres, des médicaments et protège leurs vies. L'unique condition que l'on exige des arrivants est de ne porter tort à personne à cause de ses opinions politiques ou religieuses. Aucun d'eux n'a renoncé à son ancienne désignation politique ou religieuse mais il en a ajouté une nouvelle : celle de communiste »[8].

Sans remise en cause du droit de propriété, des formes de travail collectif et une distribution des terres par confiscation des terres improductives sont mises en place, permettant à ces zones d'être indépendantes sur le plan alimentaire. Les ressources financières proviennent de l'imposition de produits comme l'alcool et le tabac et des réseaux de sympathisants qui existent à Bogota[8]. Toutefois, un « cordon sanitaire » militaire est mis en place autour des zones d'autodéfenses, ce qui rend difficile la vente des excédents agricoles, et pénalise la vie économique. Le régime économique des zones d'autodéfense peut donc être décrit comme un « communisme de pénurie » à dominante agricole[4].

Situation militaire

Marquetalia aurait bénéficié vers 1959-1960 de la venue d'instructeurs chinois et cubains qui pouvaient atterrir avec des avions C-47 sur des pistes de fortune afin d'aider à l'organisation de l'autodéfense sur le plan militaire et de la propagande. Jusqu'en 1961, il n'y a pas d'offensive militaire importante contre les zones d'autodéfense communistes[8].

En octobre 1961, le parlementaire conservateur Álvaro Gómez Hurtado dénonce au Sénat l'existence sur le territoire national de « républiques indépendantes » (Marquetalia, mais aussi d'autres comme Río Chiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz etc.), où l'armée ne peut pas entrer et où l'autorité de l'État ne s'exerce pas. Son discours constitue un véritable tournant et force le gouvernement à agir[4]. Les FARC récusent l'appellation de « républiques », et parlent de « zones agraires munies d'une organisation propre et de formes d'autogestion, maintenant leur caractère armé défensif »[3].

Début 1962, le gouvernement, sous pression des conservateurs, décide d'attaquer Marquetalia avec 5 000 combattants appartenant à des unités anti-guérilla commandées par des officiers formés aux États-Unis ou à l'École militaire des Amériques, mais cette attaque est repoussée par les groupes d'autodéfense. L'armée subit de lourdes pertes et les guérilleros s'emparent de nombreuses armes. Le président Lleras Camargo, confronté aux échecs militaires de l'offensive ainsi qu'à l'agitation urbaine déclenchée par le Parti communiste et par le MRL, décide d'ordonner la fin de l'offensive. La « république de Marquetalia » et son chef Manuel Marulanda Vélez sortent renforcés de cette victoire sur l'armée colombienne. Au cours des deux années qui suivent, un statu quo s'installe entre l'armée et les guérilleros, marqué par quelques accrochages[8] - [9].

La chute de Marquetalia (1964)

Le plan LASO

À partir de juin 1962 est mis en œuvre le plan LASO (Latin American Security Operation), sous la direction du président Guillermo León Valencia, par le ministre de la Défense (le général Ruiz Novoa) avec l'aide des États-Unis, en particulier par l'envoi de forces spéciales américaines chargées d'entraîner l'armée colombienne à la lutte anti-guérrilla[10]. Ce plan, aussi appelé Plan Lazo, qui a abouti à de premières offensives couronnées de succès contre des bandes armées (bandoleros) dès fin 1962 et début 1963, avait pour but de créer des patrouilles offensives pour attaquer les zones non contrôlées par l'État, en utilisant en particulier la guerre psychologique et des équipes anti-guérillas ayant pour objectif de poursuivre et tuer les rebelles (hunter-killer teams) avec l'aide de chiens spécialement entraînés, afin de les empêcher de disparaître dans la nature lors des attaques militaires[11]. Il encourageait également des actions civiques de l'armée (construction d'écoles, travaux publics etc.), parfois vus comme des moyens déguisés de contrôler et surveiller la population civile. Ce contrôle passait également par un recensement de la population et une surveillance de ses mouvements dans les zones de violence[12].

L'opération Marquetalia

En 1964, les activités des insurgés s'étendent, et ils prennent en embuscade une colonne de l'armée[14]. Le gouvernement de Guillermo León Valencia décide donc de reconquérir Marquetalia, et commence au mois d'avril à masser des troupes autour de la région. Informé de cette offensive imminente, le Parti communiste envoie en avril 1964 Jacobo Arenas, membre du comité central, pour aider à l'organisation de la guérilla. L'offensive militaire, appelée « opération Marquetalia », aurait débuté le [9] - [8] ou le [d 3]. Elle est menée avec des ressources considérables, dont l'utilisation d'hélicoptères fournis par les États-Unis[14] - [13] et de bombardements aériens[d 4]. La carcasse de l'un de ces hélicoptères, criblée de balles, était toujours visible sur les lieux en 2017, plus de 50 ans après les combats[15].

Le , date du premier affrontement important entre l'armée et les insurgés[d 5], marque la date considérée depuis par les FARC comme celle de leur fondation[4]. Après deux semaines de combats marquées par quelques accrochages de faible ampleur entre l'armée et les guérilleros au cours desquels les militaires ne parviennent pas à pénétrer profondément dans la zone insurgée, une opération héliportée est mise en place et l'armée parvient à prendre pied le sur le plateau central de Marquetalia. Le 17 juin, un combat fait sept morts et vingt blessés dans les rangs de l'armée. L'occupation militaire de la zone est achevée le , mais la plupart des guérilleros parviennent à fuir et à se retrancher dans les montagnes environnantes[8] - [d 6]. Selon Jacobo Arenas, au cours de l'opération militaire de 1964 contre Marquetalia, l'armée a emprisonné 2 000 paysans et en a tué 200. Il chiffre les pertes matérielles à cent maisons, dix-mille têtes de bétail et 100 000 volailles[d 7].

Controverse sur les forces en présence

Le chiffre de 16 000 soldats participant à l'offensive, soit un tiers de l'armée colombienne à l'époque, est avancé par les FARC ainsi que par certains historiens et journalistes[8] - [9]. Ce chiffre est jugé exagéré par des militaires et historiens colombiens, en particulier parce que l'armée colombienne aurait été incapable à cette époque d'un tel déploiement de forces dans un théâtre d'opération montagneux et difficilement accessible. Selon ces auteurs, cette déformation ferait partie d'une volonté des FARC de mettre en scène le combat héroïque d'une poignée de guérilleros contre une force écrasante. Ils s'appuient également sur le témoignage du général Matallana, chargé de l'opération, qui évalue à moins de 2 000 le nombre de soldats réellement engagés. Ces soldats auraient fait face à 250 guérilleros et non 48 comme cela est affirmé par les FARC[16] - [17]. Selon Time Magazine, l'assaut aurait été mené par 3 500 soldats, soit cinq bataillons, divisés en petits groupes mobiles[2].

Après la chute de Marquetalia

Consolidation de la guérilla

Le , les guérilleros tiennent une assemblée générale et proclament l'ambitieux « programme agraire de la guérilla », qui prévoit la confiscation des terres appartenant aux haciendas et leur redistribution aux paysans. Fin septembre, une nouvelle conférence regroupant des guérilleros du Sud de la Colombie sous la direction du Parti communiste décide de la création d'une force de guérilla unifiée sous le nom de « Bloc Sud ». Les dernières « républiques indépendantes » (Riochiquito, Guayabero, El Pato) sont reconquises par l'armée en 1964-1965[9], et en avril 1966 se tient la seconde conférence de la guérilla, constitutive des FARC, en présence de 350 guérilleros issus des Républiques indépendantes vaincues[9] - [4].

Réactions internationales

L'attaque militaire sur Marquetalia semble avoir déclenché une certaine émotion dans la mouvance communiste internationale. Che Guevara, lors d'un discours officiel prononcé à l'ONU comme représentant de Cuba en 1964 en a fait mention :

« Le représentant de la Colombie ne se souvient-il pas qu'à Marquetalia il y a des forces qui avaient été qualifiés par la presse colombienne elle-même de « République indépendante de Marquetalia », mais dont on a affublé l'un des dirigeants du surnom de Tiro Fijo afin de le faire passer pour un vulgaire bandit ? Ne sait-il pas que là-bas a eu lieu une grande opération avec 16 000 hommes de l'armée colombienne, conseillés par des militaires nord-américains, et avec l'utilisation de certains éléments comme des hélicoptères et sans doute — même si je ne suis pas en mesure de l'affirmer — des avions, également de l'armée des États-Unis ? »

— Che Guevara, Discours prononcé à l'ONU le 11 décembre 1964

En 1965, des intellectuels et militants politiques français font publier dans la revue Documentos Políticos, proche du Parti communiste colombien, une déclaration intitulée « solidarité active avec les combattants colombiens », revenant sur les opérations militaires contre « Marquetalia, El Pato et d'autres zones du territoire colombien », demandant en conclusion « que cesse l'agression militaire contre le mouvement agraire et que soit mis fin à l'intervention nord-américaine dans les affaires intérieures de la Colombie » et appelant en outre tous les démocrates à « organiser la solidarité active avec les combattants colombiens qui luttent pour le progrès social et pour l'indépendance de leur pays ». Parmi les signataires de cet appel, on trouve en particulier des intellectuels (Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, René Dumont, Régis Debray, Georges Montaron) et des dirigeants politiques du PCF et du PSU (Jacques Duclos, Édouard Depreux, Benoît Frachon, Guy Hermier)[18].

Conséquences

La chute de Marquetalia a été diversement analysée. Pour la mouvance communiste colombienne, la résistance de quarante-huit guérilleros contre 16 000 soldats appuyés par les États-Unis marque le premier grand succès de la guérilla contre les forces gouvernementales. Lors de la première conférence de la guérilla, les guérilleros déclarent que « cinq mois après le début de l'offensive contre Marquetalia, les unités mobiles de guérilla ont obtenu une victoire complète face aux techniques anti-guérilla du gouvernement »[9]. Un responsable communiste de l'époque juge que, après la chute des zones d'autodéfense, le Parti communiste se trouve à la tête de la force de guérilla la plus sérieuse et expérimentée de toute l'Amérique latine. Selon Daniel Pécaut, historien et sociologue spécialiste des FARC, Marquetalia devient « la base de l'histoire légendaire des FARC, l'équivalent de la Sierra Maestra pour la Révolution cubaine[19] ». En effet, selon Jacobo Arenas, l'opération a transformé les autodéfenses en un mouvement infiniment plus fort par la constitution d'un mouvement guérillero mobile et il juge que, malgré l'importance des forces mises en jeu par le gouvernement, « le prestige de l'armée, le mythe de son invincibilité, ont été anéantis. Un groupe de paysans, sous la direction du Parti communiste, a pulvérisé sa stratégie et sa tactique »[d 8]. De façon plus nuancée, Jean Lartéguy estime que le plan LASO, qui a coûté cher à la Colombie, a partiellement échoué puisque les guérilleros n'ont pas pu être capturés[8].

D'autres analystes, comme Régis Debray dans son livre Révolution dans la Révolution, jugent au contraire que la fin des zones d'autodéfense marque un échec clair pour le Parti communiste colombien. Pour le journaliste et historien britannique Richard Gott, « En dépit de la capacité des communistes à voir chaque défaite comme une nouvelle victoire, la chute de Marquetalia doit être considérée comme une perte majeure pour la Révolution », et c'est plus par accident qu'à dessein que le Parti communiste colombien se retrouve à la tête d'une force de guérilla[9].

Les FARC, dont les cadres issus de Marquetalia (Miguel Pascuas, Jaime Guaracas, Jacobo Arenas, Rigoberto Lozada, Fernando Bustos, entre autres) dominent la structure pendant plus de trente ans, et que Manuel Marulanda dirige jusqu'à sa mort en 2008, ont montré leur capacité à durer et à développer une réelle capacité militaire culminant à 18 000 combattants au début des années 2000, mais ne sont jamais parvenues à conquérir le pouvoir, restant jusqu'à leur démobilisation en 2017 l'un des principaux acteurs du conflit armé colombien qui empêche la pacification de la société colombienne et génère d'importantes souffrances pour la population, et notamment pour les classes populaires[20] - [21].

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (es) Jacobo Arenas, Diario de la resistencia de Marquetalia, Abejón Mono, (lire en ligne).

.Traduit en français sous le titre Colombie, guérillas du peuple, Éditions Sociales, Paris, 1969, 142 p., préfacé par Henri Rol-Tanguy.

.Traduit en français sous le titre Colombie, guérillas du peuple, Éditions Sociales, Paris, 1969, 142 p., préfacé par Henri Rol-Tanguy. - Daniel Pécaut, Les Farc, une guérilla sans fins ?, Paris, Lignes de repères, , 169 p. (ISBN 978-2-915752-39-7).

.

. - (es) José Jairo González Arias, Espacios de exclusión : el estigma de las Repúblicas independientes 1955-1965, Bogota, Cinep, , 195 p. (ISBN 978-958-644-020-2).

- Jean-Pierre Sergent, La Colombie (1966), court-métrage documentaire tourné en septembre 1965 pendant l'attaque de l'armée contre Riochiquito (voir le film sur le site de l'INA).

Notes et références

- Jacobo Arenas (préf. Henri Rol-Tanguy), Colombie, guérillas du peuple [« Diario de la resistencia de Marquetalia »], Paris, Éditions Sociales, , 142 p..

- p. 33.

- p. 22-23.

- p. 34.

- p. 40.

- p. 37.

- p. 42-44.

- p. 108.

- p. 109.

- Autres références :

- Jean Lartéguy, Les guérilleros, Éditions Raoul Solar, , 443 p., p. 198.

- (en) « Colombia: The Backlands Violence Is Almost Ended », Time Magazine, (lire en ligne).

- (es) Las FARC-EP: 30 Años de lucha por la Paz, Democracia y Soberanía, déclaration des FARC, 27 mai 1994.

- (es) Eduardo Pizarro Leongómez, « Los origenes del movimiento armado comunista en Colombia (1949-1966) », Analisis político, vol. 7, , p. 7-31 (lire en ligne).

- (es) Eric Hobsbawn, Rebeldes Primitivos, Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, Editorial Ariel S. A., , 328 p. (ISBN 978-84-8432-244-3, lire en ligne), p. 263-273.

- Hernando Calvo Ospina et Jaime Guaracas, « La véritable histoire du plus ancien mouvement de guérilla des Amériques, par un de ses protagonistes : Interview de Jaime Guaracas, légendaire guérillero des FARC », sur letacle.canalblog.com, .

- (es) Fabio Arenas Jaimes, « Marquetalia vive entre el olvido y las historias de alias Tirofijo », El Tiempo, (lire en ligne).

- Jean Lartéguy, Les guérilleros, Éditions Raoul Solar, , 443 p., p. 252-261.

- (en) Richard Gott, Guerrilla Movements in Latin America, Thomas Nelson and Sons, Ltd., (lire en ligne), « The fall of Marquetalia », p. 247-256.

- (en) « United States Army reveals participation in exterminating violence in Colombia », United Press International, 20 mai 1964.

- (en) Review of Plan Lazo, document militaire déclassifié, 1963.

- (en) Gonzalo Sanchez et Donny Meertens, Bandits, peasants, and politics: the case of La Violencia" in Colombia, Duke University Press, , 229 p. (ISBN 978-0-292-77757-6, lire en ligne), p. 178.

- (en) helicopters for Colombia, 14 mai 1964, Département d'État des États-Unis.

- (es) « Clave 1990 Asalto A Casa Verde », El Tiempo, (lire en ligne).

- « Colombie : dans le berceau des Farc pour leur dernier anniversaire », La Croix/AFP, (lire en ligne, consulté le ).

- (es) Luis Alberto Villamarín Pulido, « Marquetalia: Desfiguración proselitista de la historia del conflicto colombiano. », El Tiempo, (lire en ligne).

- (es) Ariel Sánchez Meertens et Gonzalo Sánchez G., « Mayo 27 de 1964, el huevo de la serpiente : La recuperación de Marquetalia por parte del gobierno es un referente central de los debates sobre la caracterización del conflicto armado y su lugar en la historia de Colombia. », sur semana.com (consulté le ).

- El día en que Sartre y otros intelectuales franceses apoyaron a las Farc, El Espectador, 2 août 2017, reproduisant en intégralité la déclaration intitulée Solidaridad activa con los combatientes colombianos parue dans la revue Documentos Políticos (numéro 49) en 1965.

- Daniel Pécaut, Les Farc, une guérilla sans fins ?, Paris, Lignes de repères, , 169 p. (ISBN 978-2-915752-39-7), p. 29.

- Ibid., p. 156.

- « Colombie : les Farc ont rendu toutes leurs armes, selon l'ONU », France 24, 27 juin 2017.