Qanûn (instrument)

Le qanoûn (en arabe : قاﻧﻮﻥ ; en persan : قاﻧﻮﻥ ; en arménien քանուն ; aussi transcrit « qanoûn », « quanoun », « kanoun », « kanun » ou « kanon »), aussi appelé « kanonaki » ou « kalong », est un instrument à cordes pincées de la famille des cithares sur table, très répandu dans le monde arabe, le monde iranien, en Asie du Sud-Ouest ainsi qu'en Grèce et dans le Turkestan, à ne pas confondre avec le santour, dont les cordes sont frappées. Son nom dériverait du grec « κανών » (signifiant « la mesure »), qui était aussi le nom donné à un instrument monocorde destiné à l’étude des intervalles en musique et connu déjà de Pythagore[1]. Il est l'ancêtre du Psaltérion.

Historique

L’histoire ancienne du kanoun n’est pas bien connue. Il est vraisemblable qu'il descend de l’ancienne harpe. On lui attribue une origine grecque ou assyrienne.

Dans la musique byzantine instrumentale, c'est-à-dire la musique savante profane de l'Empire romain d'Orient (appelé aussi Empire byzantin), le kanoun existait déjà sous une forme appelée « psaltirio » en grec[2].

La plus ancienne mention de cet instrument dans la littérature arabe se trouve dans les contes des Mille et une nuits au Xe siècle.

Le kanoun avait alors une caisse de résonance aux formes variées (rectangle, triangle ou trapèze) sur laquelle étaient posées des cordes en boyau soutenues à la droite de l’instrument, par un chevalet en contact avec la table d'harmonie (en bois) et rattachées, à sa gauche, à des chevilles (malawi en arabe) pour permettre l’accordage.

Lutherie

Le kanoun moderne remonte à la fin du XVIIIe siècle et résulte de l'évolution de l'instrument déjà utilisé dans l'Empire byzantin, dans les pays sous influence ottomane, au Maroc, en Iran, etc. Le kanoun ne permettait alors qu’un jeu monophonique avec la main droite. La main gauche devait appuyer sur les cordes pour changer la longueur de la partie pincée et ainsi permettre les modulations, à la manière des cithares asiatiques (koto ou qin).

À la fin du XIXe siècle, des luthiers de l'Empire ottoman (d'origine ethnique inconnue) ont introduit à la gauche de l’instrument, près des chevilles, des leviers (mantalia en grec, mandal en turc et 'orab en arabe) permettant lorsqu’ils sont abaissés ou levés de modifier la longueur de la corde et ainsi d’altérer la note. Une autre modification a consisté à ne plus laisser le chevalet en contact direct avec la caisse de résonance mais à le placer sur une série de 4 à 5 éléments en peau de poisson qui ont considérablement amélioré la qualité (timbre et volume) du son.

Aujourd'hui, le kanoun a une caisse de résonance en forme de trapèze d'une épaisseur variant entre 3 et 10 cm, la grande base varie entre 75 et 120 cm et la petite base entre 25 et 45 cm. La longueur de l'arête perpendiculaire varie entre 30 et 45 cm. Elle est en plusieurs types de bois (érable, acajou, noyer). La table d'harmonie est percée de 3 ou 4 rosaces et peut être incrustée de mosaïques.

Le chevalet (köpru en turc et faras en arabe) en épicéa à pieds multiples est posé « à cheval » sur des peaux (raqma en arabe) de poisson rectangulaires (4 pour les kanouns turcs et 5 pour les kanouns arabes) servant d'amplificateurs de résonance. Il est perpendiculaire à la base de l'instrument.

Chevalet à pieds multiples sur les 5 peaux de résonance d'un kanoun arabe.

Chevalet à pieds multiples sur les 5 peaux de résonance d'un kanoun arabe. Chevalet sur les peaux de résonance d'un kanoun turc.

Chevalet sur les peaux de résonance d'un kanoun turc. Peau de résonance qui supporte le chevalet.

Peau de résonance qui supporte le chevalet.

Les leviers sont des éléments métalliques (en cuivre pour le kanoun arabe et en alliage cuivre, nickel et zinc pour le kanoun turc) permettant d'altérer le ton d'une corde, de plusieurs degrés. Ils sont toujours placés en série, à gauche de l'instrument, près des chevilles, sur la table de support des leviers et chevilles. Ils doivent l'être avec une grande précision pour avoir des intervalles corrects car ils remplacent les doigts de l'instrumentiste qui modifient la longueur de la corde en la pinçant (luth…).

Leur nombre est la principale caractéristique d'un kanoun car il détermine la musique qui peut y être jouée. Plus on a de leviers, plus on peut atteindre des micro-intervalles petits :

- kanoun turc : entre 5 et 12 leviers permettant des progressions par comma (Voir musique turque).

- kanoun arabe : entre 2 et 6 leviers permettant des progressions par ¼ de ton[3].

- kanoun grec et arménien : entre 1 et 4 leviers permettant des progressions par 1/2 ton (Voir musique occidentale).

Mi bécarre : le 3e levier est levé (la corde est accordée en mi bécarre avec cette position).

Mi bécarre : le 3e levier est levé (la corde est accordée en mi bécarre avec cette position). Mi demi-bémol : le 4e levier est levé.

Mi demi-bémol : le 4e levier est levé. Mi bémol : aucun levier n'est levé.

Mi bémol : aucun levier n'est levé. Leviers sur un kanoun turc.

Leviers sur un kanoun turc.

Les cordes du kanoun sont regroupées en chœurs de deux (pour les graves) ou trois cordes, accordées à l'unisson, de telle sorte qu'elles vibrent simultanément (vibration par sympathie). Les graves sont à la base du trapèze et les aigus à son sommet. Leur nombre varie entre 63 et 84 et elles couvrent entre 3 et 4 octaves. Elles sont faites de métal (pour les graves, jusqu’au do no 3) et de nylon de différents calibres.

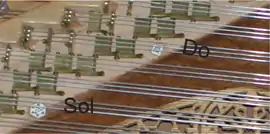

Accord du kanoun arabe

L'instrument est accordé selon la gamme d'ut majeur en partant du sol no 2 et en choisissant une position pour les leviers de chacune d’elles. Mais pour jouer certaines œuvres, il n’est pas rare de voir le joueur de kanoun abaisser ou augmenter certaines notes (on n’est plus dans un tempérament égal).

Vu le nombre de cordes, l’accordage du kanoun peut être une tâche fastidieuse (surtout par temps humide en raison des peaux). Un joueur de kanoun expérimenté peut accorder un bon instrument en un quart d’heure à l'aide d'une clef d’accordage, qu'il place sur la cheville correspondante et tourne tout en exerçant une pression vers le bas pour que la cheville reste fixée dans le trou.

Les cordes ainsi accordées prendront les noms des notes. Ces noms peuvent être ceux du système occidental (do, ré, mi…, ou A, B, C) ou oriental (rast = do, doukah = ré, sikah = mi…). Sur le kanoun arabe, les cordes sol et do sont généralement repérées par deux petits symboles.

On accorde les notes ré, mi, fa, sol (ayant chacune 5 leviers) avec le 3e levier à partir de la droite levé, on peut donc jouer ré, mi, fa, sol sans avoir à altérer les cordes :

| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Note | Corde |

|---|---|---|---|---|---|---|

| O | O | X | O | O | Ré | Ré |

| O | O | X | O | O | Mi | Mi |

| O | O | X | O | O | Fa | Fa |

| O | O | X | O | O | Sol | Sol |

En altérant la corde du mi et du fa par abaissement de tous les leviers des deux cordes, on peut jouer :

| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Note | Corde |

|---|---|---|---|---|---|---|

| O | O | X | O | O | Ré | Ré |

| O | O | O | O | O | Mi | Mi |

| O | O | O | O | O | Mi | Fa |

| O | O | X | O | O | Sol | Sol |

Maintenant on accorde les notes ré, mi, fa, sol (ayant chacune 5 leviers) avec le 3e levier levé, sauf pour le fa où ils sont tous abaissés.

| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Note | Corde |

|---|---|---|---|---|---|---|

| O | O | X | O | O | Ré | Ré |

| O | O | X | O | O | Mi | Mi |

| O | O | O | O | O | Fa | Fa |

| O | O | X | O | O | Sol | Sol |

Avec cette configuration, il n’est pas possible de jouer ré, mi b, mi, sol sur quatre cordes consécutives (ré, mi, fa, sol) car la corde du fa ne peut pas être abaissée en mi. Par contre, elle permet de jouer ré, mi, sol, sol b puisque la corde du fa peut être altérée en sol.

| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Note | Corde |

|---|---|---|---|---|---|---|

| O | O | X | O | O | Ré | Ré |

| O | O | X | O | O | Mi | Mi |

| O | O | O | O | X | Sol | Fa |

| O | O | X | O | O | Sol | Sol |

Techniques de jeu

C'est essentiellement la musique savante arabo-turque, les maqâms, qui est jouée sur cet instrument difficile, bien qu'il soit aussi utilisé dans la musique actuelle, pour les films notamment. Il peut se jouer en solo, ou accompagné d'une percussion (riqq ou daf) ou en accompagnant un chanteur ou un ensemble.

Le kanoun se joue en étant posé sur un support ou sur les genoux du kanounji (joueur de kanoun) assis sur une chaise. Les cordes sont pincées avec l’index de chaque main ou à l'aide de plectres (mezrab fait de corne de bœuf, de plume de rapace, de métal ou de plastique) fixés à l’index par une bague métallique, si bien que le kanoun est un instrument très riche en sonorités.

Pour pincer la corde, le pouce de la main droite doit être placé derrière ou sur la corde qui précède celle que l’on veut frapper. L’index est levé puis vient frapper la corde de façon que le plectre la pince perpendiculairement en touchant les trois cordes à la fois. Ces contraintes sont déroutantes et constituent une difficulté non négligeable pour les débutants.

Les mains ont un rôle bien spécialisé et pas toujours symétrique :

- La main droite joue la mélodie. Elle attaque la corde juste avant le cadre des peaux de résonance ou au milieu.

- La main gauche peut jouer :

- La même mélodie que la main droite mais une octave en dessous et en attaquant les cordes soit au même moment, soit avec un léger décalage créant un effet syncopé.

- Aide la main droite à jouer les passages rapides (sextolets, trilles, triples croches, etc.).

- Un accompagnement de la mélodie jouée par la main droite : les notes de la main gauche sont souvent jouées en arpège et non simultanément.

- Une ornementation : en jouant une note en haut ou en bas de la note jouée par la main droite, en jouant des effets glissando, vibrato ou d’étouffement.

- Lève et abaisse les leviers pour les modulations.

Ornementations :

- Trémolo à deux mains : les deux mains pincent successivement et rapidement la même note ou à une octave l’une de l’autre.

- Trémolo de la main droite : le bas de la paume de la main droite est placé sur le chevalet avec l’index au-dessus de la note jouée légèrement en oblique, et le poignet oscille pour frotter la corde par des aller-retour rapides et réguliers comme pour un oud.

- Glissando : la main gauche est courbée de façon que la bague soit au contact de la corde et le pouce vient s’appuyer sur l’index en exerçant une légère pression et la main glisse sur la corde juste après qu’elle est jouée par la main droite.

- Vibrato avec le levier : la main gauche lève et abaisse plusieurs fois et rapidement un levier pendant que la main droite joue cette note une ou plusieurs fois.

- Vibrato avec l’ongle : l’ongle du pouce de la main gauche vient toucher plusieurs fois la corde à l’endroit voulu pendant que la main droite joue cette note une ou plusieurs fois.

- Pizzicato : les doigts de la main gauche et/ou droite à l’exception des index, pincent les cordes au milieu de l’instrument, l’une devant l’autre, comme quand on joue d’une harpe.

- Harmonique : On pose légèrement un doigt en un endroit précis de la corde, sans appuyer, de manière à bloquer certains modes de vibration : en mettant le doigt au milieu de la corde, on ôte par exemple le mode fondamental, et on entend alors surtout le premier harmonique, une octave plus haut que la note obtenue sur cette corde à vide. Ces notes sont appelées des harmoniques et ont des sonorités assez flûtées.

- Étouffement : il y a trois façons d’étouffer la note :

- L’ongle du pouce de la main gauche étouffe la corde jouée par la main droite.

- L’auriculaire de la main droite exerce une pression plus ou moins importante selon l’effet désiré sur la corde que vient de jouer cette main.

- La partie de l’avant-bras près du poignet vient se poser sur les cordes pour les étouffer.

Quelques interprètes célèbres

- Anzhela Atabekyan (arménienne)

- Göksel Baktagir (turc)

- Ahmet meter (turc)

- Aytaç Dogan (turc)

- Halil Karaduman (turc)

- Abd el fattah Al Mansi (égyptien)

- Panos Dimitrakopoulos (grec)

- Ahmed Mneimneh (libanais)

Notes et références

- Kanun, ministère de la Culture turc. Voir aussi Le grand Bailly grec-français s.v.κανών: particul.:1 μουσικὸς κανών, Theol.2,27; DL. 8,12, appareil monocorde, sorte de diapason. Également Meizon elliniko lexiko, s.v. κανονάκι (kanonaki) et s.v. κανόνι (kanoni).

- Nikos Maliaras, Byzantine Musical Instruments, volume I, Athens, 2007, Papagregoriou-Nakas Editions (ISBN 978-960-7554-44-4).

- Le système ¼ de ton a été adopté lors du 1er congrès de la musique arabe en 1932. Mais de nos jours, il existe des kanouns arabes avec plus de leviers.

Bibliographie

- Christian Poché, Dictionnaire des musiques et danses traditionnelles de la Méditerranée, Fayard, 2005