Projet Blum-Viollette

Projet de loi relatif à l'exercice des droits politiques par certaines catégories de sujets français en Algérie

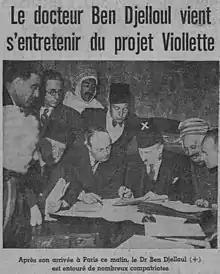

Le projet de loi relatif à l'exercice des droits politiques par certaines catégories de sujets français en Algérien. 72_1-0">[1], dit le projet Blum-Viollette[2] (1936), est un projet de loi du Front populaire de Léon Blum, sur les propositions de Maurice Viollette, ancien gouverneur général d'Algérie, visant à ce que 20 000 à 25 000 musulmans puissent devenir citoyens français tout en gardant leur statut personnel lié à la religion. Le projet, délibéré en Conseil des ministres le , est déposé sur le bureau de la Chambre des députés le suivant[3]. La commission du Suffrage universel l'examine en [3], mais celui-ci est définitivement suspendu le [4].

Contenu et contexte

Ce projet de loi devait permettre à une minorité de musulmans (moins de 25 000) d'Algérie française d'acquérir la citoyenneté française et de bénéficier du droit de vote. La loi ne devait pas s'appliquer aux musulmans d'Algérie française vivant en métropole car ils jouissaient déjà des mêmes droits et obligations que les autres citoyens français de l'hexagone.

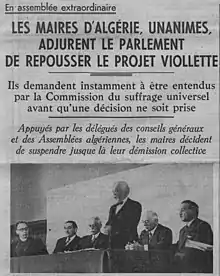

Les Français d'Algérie accueillent ce projet de loi avec une grande hostilité. Ils dénoncent l'action du gouvernement en affirmant que si ce projet passait, le corps électoral français pourrait se retrouver en minorité dans certaines communes algériennes avec comme résultat l'élection d'un maire et d'un conseil municipal musulman qui mettraient selon eux en danger la souveraineté française dans ce pays[5].

Lors du congrès des maires d'Algérie qui se réunit à Alger le , les 300 maires d'Algérie se prononcèrent à l'unanimité contre ce projet de loi. Le maire d'Oran, l'abbé Gabriel Lambert, consacra un livre à ce projet en attaquant ce qu'il appelait les « anti-Français » qui soutenaient le projet Blum-Viollette.

La position des musulmans

La loi a été bien accueillie par les musulmans d'Algérie sauf dans certains milieux nationalistes. Ferhat Abbas était plutôt favorable au projet, les oulémas ne prirent pas de position ouvertement hostile mais attendaient par opportunisme les jours de déception pour révéler leurs vrais sentiments, alors que le PPA y était clairement opposé, Messali Hadj y voyant un nouvel « instrument du colonialisme, appelé, selon les méthodes habituelles de la France, à diviser le peuple algérien, en séparant l'élite de la masse. »

Concernant le mouvement des oulémas, il est faux de dire qu'il n'y a pas eu de prise de position de sa part contre le projet colonial qui voulait donner la citoyenneté française à une partie d’Algériens dont le but visé était celui de museler l'élite politique active.

La maxime d’Abdelhamid Ben Badis (1889 - 1940), qui répond aux Algériens qui avaient été tentés par ce projet, est une preuve d'une position forte du mouvement anticolonial, dont voici le contenu :

« Le peuple algérien est musulman et fait partie du monde arabe.

Ceux qui ont dit qu’il a renié ses origines, ou qu’il est mort, mentent.

Ceux qui lui demandent de s’assimiler, demandent l’impossible... »[6]

Après la seconde Guerre mondiale

Après la seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle reprendra les dispositions de ce projet de loi par l'ordonnance du . L'ordonnance modifie le statut pénal des musulmans en les soumettant aux mêmes droits et aux mêmes devoirs que les colons, en donnant en outre à une élite algérienne (diplômés, fonctionnaires...) d'environ 65 000 personnes la citoyenneté française, puis plus largement, aux hommes musulmans âgés de 21 ans et plus. Toutefois, seules les 65 000 personnes obtiendront un statut d'électeur égal à celui des Français non-musulmans. La proportion du musulmans dans assemblées élues passera alors à deux cinquièmes du total.

L'ordonnance du 7 mars 1944 ne prévoit aucune disposition pour les Algériennes musulmanes qui n'obtiendront d'ailleurs le droit de vote qu'après 1958, par une ordonnance spécifique prise par le général de Gaulle en mai 1958.

Les dispositions prévues par le projet de loi Blum-Violette devaient être le plus sûr obstacle au nationalisme algérien et au panarabisme en établissant un écran de « francisation » entre la Tunisie et le Maroc.

Discours à l'Assemblée

ANNEXE No 1596

(2e session extraordinaire. – Séance du .)

PROJET DE LOI relatif à l’exercice des droits politiques par certaines catégories de sujets française[s] en Algérie, présenté au nom de M. Albert Lebrun, Président de la République française, par M. Léon Blum, président du conseil, par M. Camille Chautemps, ministre d’État, par M. Maurice Viollette, ministre d’État, par M. Paul Faure, ministre d’État, et par M. Marx Dormoy, ministre de l’intérieur. (Renvoyé à la commission du suffrage universel.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, le sénatus-consulte du et les décrets impériaux du et du , pris en exécution de ce sénatus-consulte, ont organisé une procédure pour la naturalisation des indigènes musulmans qui leur procure, une fois naturalisés, le bénéfice de l’ensemble de la législation applicable aux citoyens français et qui s’étend, dans la plupart des cas selon le droit commun, aux enfants à naître du naturalisé. – La loi du , elle aussi, s[e] préoccupe de faciliter la naturalisation des Français musulmans d’Algérie en introduisant à cet effet dans notre législation une procédure simplifiée dont le Gouvernement s’efforce d’assurer l’efficacité et à laquelle il s’attache à faire produire, selon le vœu du législateur, tous les effets dont le code civil fait suivre la naturalisation. Mais l’expérience a démontré qu’il était impossible de continuer à traiter en sujets dépourvus des droits politiques essentiels, les indigènes français d’Algérie qui se sont pleinement assimilé la pensée française et qui, cependant, pour des raisons de famille ou des motifs religieux, ne peuvent abandonner leur statut personnel. Les indigènes algériens sont des Français. – Il serait injuste de refuser désormais l’exercice des droits politiques à ceux d’entre eux qui sont le plus évolués ou qui ont apporté des garanties importantes de loyalisme. Il convient donc de résoudre le problème que pose la situation sans toucher à leur statut personnel. – Il ne faut pas oublier, en effet, que l’ensemble des règles qui déterminent le statut personnel, est précisé dans le livre sacré des musulmans. Ce qui reste de ce statut revêt donc un caractère religieux et ainsi sa répudiation apparaît comme une sorte d’abjuration assez comparable à celle qui résulte pour les catholiques de l’acceptation du divorce par exemple. – Mais il paraît impossible d’appeler immédiatement l’ensemble des indigènes à l’exercice des droits politiques, l’immense majorité d’entre eux étant loin de désirer encore faire usage de ces droits et ne se montrant, d’ailleurs, pas encore capable de le faire d’une manière normale et réfléchie. – Pour se libérer de la pression administrative qui intervient trop souvent, les candidats seraient tentés de se jeter dans les outrances démagogiques les plus inquiétantes et certaines influences ne manqueraient pas de profiter de l’inexpérience de cette masse pour l’entraîner vers des propagandes redoutables. – La solution d’un corps électoral unique apparaît donc comme la seule prudente et la seule admissible. – Au surplus, nous assurons cependant à ceux des indigènes à qui l’exercice des droits politiques n’est pas encore accordé, une sorte de représentation au second degré puisque nous donnons le droit de vote à tous les élus indigènes délégués financiers, conseillers généraux, conseillers municipaux et présidents de djemaa. – En somme, le droit de suffrage intervient dans notre pensée comme une récompense, soit des services rendus soit de l’effort intellectuel réalisé. – Il semble du reste qu’on puisse s’inspirer à cet égard du précédent diplomatique posé lors de la reconnaissance de la Roumanie, alors que la France et les puissances signataires du traité de Berlin, exigeaient, comme condition de cette reconnaissance, que la Roumanie accordât à certaines catégories de ses sujets israélites, le droit de suffrage. – Ainsi, bien entendu, il faudra penser d’abord à tous les militaires ayant quitté l’armée avec le grade d’officier et à tous ceux qui n’ayant atteint, cependant, que le grade de sous-officier, auraient pourtant servi la France d’une manière particulièrement distinguée ou pendant un grand nombre d’années. – Il faut ensuite accorder les droits politiques aux indigènes ayant acquis soit des diplômes d’État délivrés par des facultés et établissements d’enseignement supérieur, soit le baccalauréat de l’enseignement secondaire, soit le brevet supérieur ou élémentaire, ou encore le diplôme de fin d’études secondaires, le diplôme des Médersas, ou un diplôme de sortie d’une école d’enseignement professionnel, industriel, agricole ou commercial. – Mais nous ne pouvons méconnaître les industriels, les commerçants, les agriculteurs et les artisans indigènes qui, par leur travail, ont su créer des entreprises qui profitent à la nation. Nous ne pouvons pas, pour les choisir, tenir compte du cens, comme nous avions exigé que la Roumanie le fît pour les Israélites. Il faut donc trouver un autre procédé de discrimination et nous avons pensé que dès lors, le plus simple était de les faire désigner chaque année par les chambres de commerce et d’agriculture. Pour les ouvriers, nous avons pensé aux secrétaires de syndicats après dix ans d’exercice de leur mandat et aux médaillés du travail. – Bien entendu, les délégués financiers, conseillers généraux ainsi que les grands fonctionnaires indigènes : bachaghas, aghas, caïds, les fonctionnaires indigènes admis au concours, enfin les membres de la Légion d’honneur recevraient les mêmes droits ainsi que certains autres élus indigènes. – S’il fallait calculer l’apport nouveau d’électeurs que comporterait un tel système, il faudrait envisager environ 2.000 inscriptions électorales nouvelles par circonscription, sauf à Alger, où le nombre des électeurs nouveaux pourrait atteindre 3.000. – Il faut enfin souligner qu’en donnant ces droits aux indigènes algériens, nous n’innovons pas. Nous ne faisons que nous conformer au contraire aux précédents posés dans nos autres colonies : La loi du a placé les Sénégalais originaires des communes de plein exercice du Sénégal et leur descendance sous un régime juridique qui leur confère une partie des attributions de la citoyenneté : droit électoral, notamment, tout en leur conservant leur statut de droit privé et en stipulant comme contre-partie l’obligation militaire. – Dans nos vieilles colonies, le droit de suffrage appartient à tous les indigènes. – Il en est de même dans l’Inde. – Enfin, en Indochine, le décret du , modifié et complété par les décrets des , , et facilite l’acquisition par les indigènes des droits civils et politiques des citoyens français et le décret du va même jusqu’à l’attribution de plein droit de la pleine citoyenneté aux indigènes qui ont acquis certains diplômes. – Il est vraiment impossible, après tant de promesses solennelles faites par tant de Gouvernements et notamment lors du centenaire, que nous ne réalisions pas d’urgence cette œuvre nécessaire d’assimilation qui importe au plus haut degré à la santé morale de l’Algérie.

Projet de loi

Article 1er. – Sont admis à l’exercice des droits politiques des citoyens français sans qu’il en résulte aucune modification de leur statut ou de leurs droits civils, et ce à titre définitif, sauf application de la législation française sur la déchéance des droits politiques, les indigènes algériens français des trois départements de l’Algérie remplissant les conditions énumérées aux paragraphes suivants :

1° Les indigènes algériens français, ayant quitté l’armée avec le grade d’officier

2° Les indigènes algériens français sous-officiers ayant quitté l’armée avec le grade de sergent-chef ou un grade supérieur, après y avoir servi pendant quinze ans et en être sorti avec le certificat de bonne conduite

3° Les indigènes algériens français ayant accompli leur service militaire et ayant obtenu tout ensemble la médaille militaire et la croix de guerre

4° Les indigènes algériens français titulaires de l’un des diplômes suivants : diplôme de l’enseignement supérieur, baccalauréat de l’enseignement secondaire, brevet supérieur, brevet élémentaire, diplôme de fin d’études secondaires, diplôme des Médersas, diplôme de sortie d’une grande école nationale ou d’une école nationale d’enseignement professionnel, industriel, agricole ou commercial ainsi que les fonctionnaires recrutés au concours

5° Les indigènes algériens français élus aux chambres de commerce et d’agriculture ou désignés par le conseil d’administration de la région économique et par les chambres d’agriculture d’Algérie dans les conditions prévues à l’article 2

6° Les indigènes algériens français, délégués financiers, conseillers généraux, conseillers municipaux des communes de plein exercice et présidents de Djemaas ayant exercé leurs fonctions pendant la durée d’un mandat ;

7° Les indigènes algériens français, bachaghas, aghas, caïds ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quatre ans ;

8° Les indigènes algériens français, commandeurs de l’ordre national de la Légion d’honneur ou nommés dans cet ordre à titre militaire

9° Les ouvriers indigènes titulaires de la médaille du travail et les secrétaires de syndicats ouvriers régulièrement constitués, après dix ans d’exercice de leur fonction

Article 2. – Le conseil d’administration de la région économique d’Algérie désignera, à celle de ses sessions qui suivra la mise en application de la présente loi, deux cents commerçants, industriels ou artisans par département algérien qui seront, dès lors, investis des droits politiques accordés par l’article premier de la présente loi, par arrêté du gouverneur général.

Les trois chambres d’agriculture d’Algérie désigneront chacune dans les mêmes conditions et dans le même but, deux cents agriculteurs.

À leur première session de chacune des années qui suivront celle de la mise en application de la présente loi, le conseil d’administration de la région économique d’Algérie désignera, dans les mêmes conditions que précédemment, cinquante commerçants, industriels ou artisans par département algérien, et les trois chambres d’agriculture d’Algérie désigneront chacune, dans les mêmes conditions et dans le même but, cinquante agriculteurs.

Article 3. – Les condamnations prévues par la loi du en ses articles 15 et 16, ainsi que toute révocation intervenue à l’égard des titulaires des fonctions énumérées à l’article premier, nos 6 et 7, ainsi que la radiation des cadres de la Légion d’honneur et de la médaille militaire entraîneront de plein droit la radiation des listes électorale[s].

Article 4. – Tout indigène algérien français bénéficiaire des dispositions de la présente loi pourra se voir retirer le bénéfice des dispositions précédentes par application des dispositions de l’article 9, paragraphe 5 de la loi du .

Article 5. – Les dispositions de la présente loi n’ont aucun effet rétroactif et s’appliquent seulement aux indigènes algériens français qui remplissent actuellement ou rempliront à l’avenir les conditions qu’elles énumèrent.

Article 6. – La représentation de l’Algérie à la Chambre des députés est assurée à raison d’un député par 20 000 électeurs inscrits ou fraction de 20.000. – Le ministre de l’intérieur est chargé de l’application de la présente loi[7].

(Journal officiel de la République française – Chambre des députés, 16e législature, session extraordinaire de 1936 – Documents parlementaires, p. 1247-1248).

Notes et références

- n. 72-1" class="mw-reference-text">Weil 2005, n. 72.

- Martin 2006, p. 91.

- Mouton 1962, p. 117.

- Mouton 1962, p. 122.

- Charles-André Julien, L'Afrique du Nord en marche, p.113 et p.114

- la citation de Abdelhamid Ben Badis (1889 - 1940)

- Benjamin Stora, Histoire de l’Algérie coloniale (1830-1954), Paris, La Découverte, coll. « Repères » (no 102), , 124 p. (ISBN 2-7071-4466-5, lire en ligne), « Texte du projet de loi Blum-Viollette », p. 108.

Voir aussi

Bibliographie

- [Bouveresse 2008] Jacques Bouveresse, Un parlement colonial ? : les délégations financières algériennes, -, t. I : L'institution et les hommes (texte remanié de la thèse de doctorat d'État en histoire du droit soutenue à l'université Nancy-II en ), Mont-Saint-Aignan, Publications des universités de Rouen et du Havre, , 1re éd., 1 vol., 996, 24 cm (ISBN 978-2-87775-456-9, EAN 9782877754569, OCLC 800226211, BNF 41371460, SUDOC 149826974, présentation en ligne).

- (en) William B. Cohen, « The Colonial Policy of the Popular Front », French Historical Studies, Duke University Press, t. 7, no 3, , p. 368-393 (lire en ligne).

- Julien Fromage, L'Algérie vivra-t-elle ? ou le projet Blum-Viollette au temps du Front populaire, mémoire de fin d'études, Institut d'études politiques de Lyon, Université Lyon Lumière III, , lire en ligne.

- Francis Koerner, « L'extrême droite en Oranie (1936-1940) », Revue d'histoire moderne et contemporaine, Paris, Armand Colin, t. XX, , p. 568-594 (lire en ligne).

- Ahmed Koulakssis, « Maurice Viollette, ministre du Front populaire », dans Françoise Gaspard (dir.), Maurice Viollette, 1870-1960 : de Dreux à Alger, Paris, L'Harmattan, coll. « Histoire et perspectives méditerranéennes », , 207 p. (ISBN 2-7384-0963-6, présentation en ligne), p. 113-134.

- Philippe Machefer, « Autour du problème algérien en 1936-1938 : la doctrine algérienne du P.S.F. : le P.S.F. et le projet Blum-Viollette », Revue d'histoire moderne et contemporaine, Paris, Presses universitaires de France, t. X, , p. 147-156 (lire en ligne).

- [Martin 2006] Jean Martin, « Blum-Viollette (projet) », dans Jean-François Sirinelli (dir.), Dictionnaire de l'histoire de France, Paris, Larousse, , 1 vol., 1176, 28 cm (ISBN 2-03-582634-9, EAN 9782035826343, OCLC 421619234, BNF 40925123, SUDOC 110397940, lire en ligne), p. 91-92 (lire en ligne).

- Claire Marynower, « Réformer l'Algérie ? Des militants socialistes en « situation coloniale » dans l'entre-deux-guerres », Histoire@Politique, no 13 « Le dossier : Les socialistes français face au réformisme », , p. 112-124 (lire en ligne).

- Nedjib Sidi Moussa, « Les messalistes et la gauche française : alliances, ruptures et transactions dans l’entre-deux-guerres », Vingtième Siècle : Revue d'histoire, Paris, Presses de Sciences Po, no 131 « Les gauches et les colonies », , p. 71-85 (présentation en ligne).

- [Mouton 1962] Marie-Renée Mouton, « L'Algérie devant le Parlement français, de à », Revue française de science politique, vol. 12e année, no 1, , p. 93-128 (DOI 10.3406/rfsp.1962.403366, lire en ligne, consulté le ).

- Guy Pervillé, « La notion d’élite dans la politique indigène de la France en Algérie », dans Sylvie Guillaume (dir.), Les élites fins de siècles (XIXe et XXe siècles) : actes de la journée d'études du 31 janvier 1992 / équipe de recherche en histoire politique contemporaine, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, Talence, Éditions de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, coll. « Publications de la MSHA » (no 168), , 224 p. (ISBN 2-85892-174-1, lire en ligne), p. 179-192.

- Guy Pervillé, « La politique algérienne de la France, de 1830 à 1962 », Le genre humain, Paris, Éditions du Seuil, , p. 27-37 (lire en ligne).

- Jean-Louis Planche, « Le projet Blum-Viollette au temps du Front populaire et du Congrès musulman », dans Françoise Gaspard (dir.), Maurice Viollette, 1870-1960 : de Dreux à Alger, Paris, L'Harmattan, coll. « Histoire et perspectives méditerranéennes », , 207 p. (ISBN 2-7384-0963-6, présentation en ligne), p. 135-150.

- Thomas-Adrian Schweitzer, « Le Parti communiste français, le Comintern et l'Algérie dans les années 1930 », Le Mouvement social, Paris, Les Éditions ouvrières, no 78 « Le mouvement ouvrier français et l'Afrique du Nord », , p. 115-136 (lire en ligne).

- Benjamin Stora, « La gauche socialiste, révolutionnaire, et la question du Maghreb, au moment du Front populaire (1935-1938) », Revue française d'histoire d'outre-mer, t. LXX, nos 258-259, 1er et 2e trimestres 1983, p. 57-79 (lire en ligne).

- Benjamin Stora, « Des nationalistes algériens face au projet Blum-Viollette », dans Françoise Gaspard (dir.), Maurice Viollette, 1870-1960 : de Dreux à Alger, Paris, L'Harmattan, coll. « Histoire et perspectives méditerranéennes », , 207 p. (ISBN 2-7384-0963-6, présentation en ligne), p. 151-160.

- (en) Martin Thomas, The French Empire between the wars : imperialism, politics and society, Manchester / New York, Manchester University Press, coll. « Studies in Imperialism », , XVII-408 p. (ISBN 0-7190-6518-6, présentation en ligne), chap. 9 (« Reform frustrated : the Popular Front experiment and the French Empire »), p. 277-311.

- [Weil 2005] Patrick Weil, « Le statut des musulmans en Algérie coloniale : une nationalité française dénaturée », dans Association française pour l'histoire de la justice (éd.), La justice en Algérie : - (actes du colloque coorganisé par le service des archives du ministère de la Justice, la mission de recherche droit et justice, l'Association française pour l'histoire de la justice, le service d'information et de communication du ministère de la Justice, l'École nationale de la magistrature et la section droit et science politique de la Bibliothèque nationale de France, et tenu à Paris les et ), Paris, La Documentation française, coll. « Histoire de la justice » (no 16), , 1re éd., 1 vol., 366, 24 cm (ISBN 2-11-005693-2, EAN 9782110056931, OCLC 58799857, BNF 39947270, SUDOC 084694513, présentation en ligne), part. II (« Le droit en application dans le système colonial »), chap. 5, p. 93-109 (DOI 10.3917/rhj.016.0093, résumé, lire en ligne).