Programme Nimbus

Le Programme Nimbus (du latin : Nimbus soit nuage de pluie) couvre le développement de satellites météorologiques expérimentaux par l'agence spatiale américaine de la NASA ainsi que les recherches menées en exploitant les données collectées par ceux-ci. La famille des satellites à défilement Nimbus est la deuxième génération de satellites météorologiques de la NASA. Elle prend la suite des satellites TIROS qui inaugurent l'utilisation couplée de la Terre d'images en lumière visible et infrarouge. Huit satellites Nimbus (dont 1 satellite détruit au lancement) sont placés en orbite entre 1964 et 1978 et sont utilisés sur une période de plus de 30 ans. Les satellites Nimbus, placés sur une orbite polaire, jouent un rôle de pionnier pour la mise au point des instruments déployés par la suite sur les satellites d'observation de la Terre. Ils accumulent une grande quantité d'observations dans les domaines suivants : étude de l'atmosphère terrestre, des océans, des échanges entre l'atmosphère et les océans, bilan énergétique de la Terre. Ces données alimentent de nombreuses recherches scientifiques relatives à la Terre.

Historique

Contexte

Vers la fin des années 1950, au début de l'ère spatiale, le premier programme de satellites météorologiques, TIROS, est mis sur pied par l'Armée américaine avant d'être transféré à la NASA qui vient tout juste d'être créée. Le centre de vol spatial Goddard, en charge au sein de l'agence spatiale américaine du développement de cette activité, achève le développement et lance le premier satellite météorologique TIROS-1 le . Pour exploiter les données recueillies par ce nouveau système, l'administration américaine crée une nouvelle agence fédérale, l'agence Environmental Science Services Administration (ESSA), qui est remplacée en 1970 par la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). En 1959, le centre spatial Goddard lance le projet Nimbus pour développer le remplaçant des satellites de la famille TIROS. L'agence météorologique ESSA finance le programme. Mais en 1963, à la suite de déboires rencontrés par le projet, l'agence ESSA retire ses fonds et la NASA doit poursuivre seul le financement du programme. Le programme Nimbus est désormais axé sur la recherche et le développement de nouveaux équipements scientifiques[1].

Contributions

Les satellites Nimbus permettent la mise au point des techniques de sondages verticaux de l'atmosphère et de la stratosphère. Les instruments développés dans le cadre du programme sont généralisés à bord des satellites de la NOAA lancés par la suite. Les satellites Nimbus permettent de nombreuses découvertes et premières[2] :

- Détermination du bilan radiatif de la Terre.

- Mise en évidence du trou dans la couche d'ozone en cours de formation au-dessus des zones polaires.

- Mise au point des principaux capteurs mesurant la température de l'air et de l'océan, la pression atmosphérique et la couverture nuageuse, qui permettent par la suite de réaliser des prévisions météorologiques de 3 à 5 jours.

- Première observation de l'action des plantes marines présentes dans les océans (instrument CZCS embarqué sur Nimbus-7).

- Mesure de la formation de glace à la surface des océans.

- Déploiement du premier système de recherche et sauvetage par satellite.

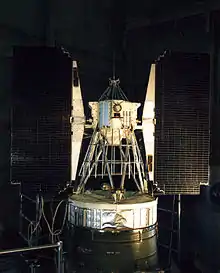

Caractéristiques techniques

Les satellites Nimbus sont des engins stabilisés sur 3 axes comportant trois sous-ensembles. La partie inférieure est constituée d'un anneau contenant l'électronique et les accumulateurs utilisés par les équipements scientifiques qui sont eux-mêmes suspendus sous ceux-ci face à la Terre. Cette structure est rattachée par un ensemble de tubes à la plate-forme qui comporte les équipements de navigation et de contrôle d'attitude et de télécommunications. Enfin deux panneaux solaires, qui pivotent pour s'orienter en permanence en direction du Soleil sont attachés à la plate-forme. L'ensemble a la forme d'une bouée cylindrique de 3,7 mètres de haut et de 1,5 mètre de diamètre avec une envergure de 3 mètres en tenant compte des panneaux solaires[3].

Instruments embarqués

Les instruments scientifiques embarqués ont varié selon les satellites :

- Caméras en lumière visible :

- AVCS (Advanced Vidicon Camera System) : images en couleurs à haute résolution sur toute la fauchée.

- IDCS (Image Dissector Camera System) : couverture nuageuse de jour.

- Caméras en infrarouge :

- HRIR (High Resolution Infrared Radiometer) : couverture nuageuse jour et nuit.

- MRIR (Medium Resolution Infrared Radiometer) : rayonnement émis et reçu par la Terre.

- THIR (Temperature-Humidity Infrared Radiometer) : cartographie de la vapeur d'eau et de la couverture nuageuse de jour et de nuit.

- Radiomètres à micro-ondes :

- ESMR (Electronic Scanning Microwave Radiometer) : mesure du spectre électromagnétique micro-ondes ; concentration globale de glace de mer, couverture neigeuse, vapeur d'eau et précipitations.

- SMMR (Scanning Multispectral Microwave Radiometer) : concentration globale de glace de mer et type (âge), température de la surface des océans, vitesse du vent à la surface des océans, couverture nuageuse, humidité au sol, vapeur d'eau dans l'atmosphère au-dessus des océans, précipitations.

- Radiomètres / Spectromètres :

- HIRS (High Resolution Infrared Sounder) : profil de température de l'atmosphère sur l'ensemble de la surface.

- IRIS (Infrared Interferometer Spectrometer) : profil vertical de température, vapeur d'eau, ozone et éléments chimiques présents, mesures de spectres électromagnétiques.

- LIMS (Limb Infrared Monitor of the Stratosphere) : observation du limbe de la Terre, température de la stratosphère, ozone, vapeur d'eau, monoxyde d'azote, dioxyde d'azote.

- LRIR (Limb Radiance Inversion Radiometer) : observation du limbe de la Terre, profil de température, d'ozone et de vapeur d'eau de la stratosphère jusqu'à la basse atmosphère.

- NEMS (Nimbus E Microwave Spectrometer) : profil de température de l'atmosphère en présence de nuages, observation sur plusieurs longueurs d'onde fournissant des données sur l'humidité générée par les océans, les concentrations d'eau dans les nuages, l'âge de la glace des mers, l'épaisseur de la couverture neigeuse, et le taux d'accumulation de la neige en Antarctique.

- PMR (Pressure Modulated Radiometer) : température dans la stratosphère et éléments chimiques présents.

- SAMS (Stratospheric and Mesospheric Sounder) : niveaux de concentrations de gaz et profils de température dans la mésosphère,

- SCAMS (Scanning Microwave Spectrometer : profils de température, humidité générée par les océans et précipitations. Images globales des fronts et des cyclones.

- SCR (Selective Chopper Radiometer) : température de 6 couches de l'atmosphère.

- SIRS (Satellite Infrared Spectrometer) : profil de température de l'atmosphère.

- Autres instruments :

- BUV (Backscatter Ultraviolet Spectrometer) : mesures de profils atmosphériques sur une zone.

- CZCS (Costal Zone Color Scanner) : couleur des océans pour déterminer ses composants, température des océans, productivité des océans.

- ERB (Earth Radiation Budget ) : mesure du bilan radiatif de la Terre.

- SAM-II (Stratospheric Aerosol Measurement-II) : concentrations globales des aérosols et propriétés optiques de la stratosphère et de la troposphère.

- SCMR (Surface Composition Mapping Radiometer) : cartographie de la Terre, identification des minéraux présents à la surface.

- SBUV (Solar Backscatter Ultraviolet) : mesure de l'irradiance du Soleil, profil des concentrations d'ozone dans la basse atmosphère.

- TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) : cartographie de l'ozone, d'aérosols et de dioxyde de soufre dans la stratosphère et la troposphère ; détection de nuages de cendres émis par les volcans.

- TWERLE (Tropical Wind Energy conversion and Reference Level Experiment) : étude des vents équatoriaux.

| Type d'équipement | Nimbus 1 | Nimbus 2 | Nimbus 3 | Nimbus 4 | Nimbus 5 | Nimbus 6 | Nimbus 7 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Caméra en lumière visible | AVCS | AVCS | IDCS | IDCS | - | - | - |

| Caméra infrarouge | HRIR | HRIR et MRIR | HRIR et MRIR | THIR | THIR | THIR | THIR |

| Caméra micro-ondes | - | - | - | - | ESMR | ESMR | SMMR |

| Spectromètre/radiomètre | - | - | IRIS, SIRS | IRIS, SCR | NEMS, SCR | HIRS, LRIR, PMR, SCAMS | LIMS, SAMS |

| Autres | - | - | - | BUV | SCMR | ERB, TWERLE | CZCS, ERB, SAM-II, SBUV/TOMS |

Liste des satellites Nimbus

Tous les lanceurs partent depuis la base de lancement de Vandenberg en Californie.

Notes et références

- (en) « Nimbus Program History », NASA Go26/10/2004

- (en) Rebecca Lindsey, « Nimbus : 40 th Annivesary », NASA Goddard,

- (en) « Nimbus 1 », NASA NSSDC Master Catalog : Spacecraft (consulté le )

- (en) « Table 2. Experimental Instrumentation on-board Nimbus satellites », NASA Goddard,

- (en) « Nimbus 2 », NASA NSSDC Master Catalog : Spacecraft (consulté le )

- (en) « Nimbus 3 », NASA NSSDC Master Catalog : Spacecraft (consulté le )

- (en) « Nimbus 4 », NASA NSSDC Master Catalog : Spacecraft (consulté le )

- (en) « Nimbus 5 », NASA NSSDC Master Catalog : Spacecraft (consulté le )

- (en) « Nimbus 6 », NASA NSSDC Master Catalog : Spacecraft (consulté le )

- (en) « Nimbus 7 », NASA NSSDC Master Catalog : Spacecraft (consulté le )