Plébiscite canadien de 1942

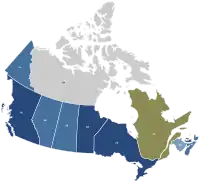

Le plébiscite canadien sur la conscription de 1942 fut un référendum mené par le gouvernement canadien le . La population se montra en faveur en votant à 66% pour la conscription, à l'exception de la province du Québec qui vota massivement contre à 72%. En raison de ce déséquilibre, le premier ministre Mackenzie King décida de ne pas faire immédiatement entrer en vigueur les mesures.

| Plébiscite canadien de 1942 | |||||

| Type d’élection | Référendum permettant la conscription | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Corps électoral et résultats | |||||

| Inscrits | 6 502 234 | ||||

| Votants | 4 638 847 | ||||

| 71,34 % | |||||

| Votes exprimés | 4 488 520 | ||||

| Votes nuls | 50 327 | ||||

| Résultats par province et territoire | |||||

| |||||

| Résultats | |||||

| Oui | 65,63 % | ||||

| Non | 34,37 % | ||||

Finalement adoptée, la Loi sur la mobilisation des ressources nationales génèrera un vaste mouvement de contestation qui prendra le nom de Crise de la conscription.

Résultats

La question référendaire était la suivante :

« Consentez-vous à libérer le gouvernement de toute obligation résultant d'engagements antérieurs restreignant les méthodes de mobilisation pour le service militaire? »

| Total des votes | % des votes | |

|---|---|---|

| Bulletins valides | 4 488 520 | - % |

| Bulletins rejetés | 50 327 | - % |

| Taux de participation | 4 638 847 | 71,34 % |

| Électeurs éligibles | 6 502 234 |

Par province

| Résultats | ||||

|---|---|---|---|---|

| Juridiction | ||||

| Voix | % | Voix | % | |

| Alberta | 186 624 | 71,1 | 75 880 | 28,9 |

| Colombie-Britannique | 253 844 | 80,4 | 62 033 | 19,6 |

| Manitoba | 218 093 | 80,3 | 53 651 | 19,7 |

| Nouveau-Brunswick | 105 629 | 69,8 | 45 743 | 30,2 |

| Nouvelle-Écosse | 120 763 | 77,1 | 35 840 | 22,1 |

| Ontario | 1 202 953 | 84,0 | 229 847 | 16,0 |

| Île-du-Prince-Édouard | 23 568 | 82,9 | 4 869 | 17,1 |

| Québec | 375 650 | 27,9 | 971 925 | 72,1 |

| Saskatchewan | 183 617 | 73,1 | 67 654 | 26,9 |

| Yukon | 847 | 74,4 | 291 | 25 6 |

| Total du vote civil | 2 670 088 | 63,3 | 1 547 724 | 36,7 |

| Vote militaire | 251 118 | 80,5 | 60 885 | 19,5 |

| Total | 2 921 206 | 64,5 | 1 608 609 | 35,5 |

Le référendum s'est tenu dans 245 districts électoraux, couvrant les neuf provinces de l'époque et un seul des deux territoires. Les résidents des Territoires du Nord-Ouest ne purent voter en raison de l'absence de district électoral.

Propagande et information par le gouvernement

Le gouvernement libéral de William Lyon Mackenzie King s’intéresse grandement à l’opinion publique et aux discours tenus dans la presse canadienne française[1]. Comme un sondage mené par Gallup constate une envie restreinte des Canadiens français de s’impliquer dans la Seconde guerre, King institue le Bureau de l’information publique (BIP), mandaté à rendre l’opinion publique québécoise plus favorable à la guerre[1]. Les discours prononcés par Mackenzie King et son bras droit québécois Ernest Lapointe s’avérant inefficaces, le BIP procède à une campagne de propagande (envoi de brochures, affiches, etc.) basée sur des slogans en français et des messages clairs et faisant recours aux émotions[1].

Sachant que les Canadiens français étaient à l’époque étroitement rattachés aux valeurs cléricales, le gouvernement fédéral demande au cardinal Villeneuve de publier une lettre épiscopale appelant les Québécois à rehausser l’appui quant à l’augmentation des effectifs militaires[2].

Groupes de pression

Le gouvernement n’alloue de l’argent que dans le but d’informer la population de la tenue d’un plébiscite et s’abstient de soutenir la promotion des points de vue dans la mesure où une somme égale devrait être versée aux tenants du OUI et aux tenants du NON, et ce dernier point allant à l’encontre des intérêts de l’État[3]. Ce sont plutôt divers groupes d’intérêt et acteurs politiques qui militent en faveur ou en défaveur de l’autorisation au gouvernement d’établir la conscription.

Appui à la conscription

Dans l’arène politique, Arthur Meighen, chef du parti conservateur, empresse les libéraux de Mackenzie King à augmenter les efforts militaires via l’instauration de la conscription. Précurseur du mouvement d’opinion favorisant un « Total War Effort »[3], celui à l’origine de la crise de la conscription de 1917 est appuyé par la presse conservatrice, notamment le Toronto Daily Star, qui transmettait les mauvaises nouvelles du front à un Canada anglais inquiet[3].

À Toronto, le « Committee for total war now », regroupant les deux-cents personnalités les plus riches, émerge en soutien aux conservateurs et dispose d’un capital lui permettant de publier massivement dans les journaux anglophones les plus influents[2].

Opposition à la conscription

« Née du divorce entre l’opinion officielle et la réaction populaire au Canada français »[4] selon l’un de ses fondateurs André Laurendeau, la Ligue pour la défense du Canada est fondée par des personnalités influentes du Québec (Henri Bourassa, Jean Drapeau et autres) avec l’objectif de mobiliser l’ensemble des opinions anti-conscriptionnistes[3]. Son manifeste tout d’abord publié dans l’Action nationale, des tracts imprimés dans les deux langues officielles sont ensuite massivement diffusés à travers la province[3]. Le groupe de pression use de la radio, de la presse écrite et d’assemblées publiques pour faire part de ses discours et pour faire valoir ses arguments[2]. Affirmant représenter l’ensemble des opinions défavorables à la conscription, la Ligue a toutefois peu d’écho à l’extérieur du Canada français.

Les politiciens anti-conscriptionnistes subissent des pressions quant à l’expression de leurs opinions[5]. Par exemple, Adélard Godbout, alors premier ministre du Québec et chef du Parti libéral du Québec, est rappelé à l’ordre par ses homonymes fédéraux après s’être exprimé publiquement en faveur du NON lors d’un discours à Montréal[5]. À Ottawa, la plupart des ministres fédéraux francophones défendent, sans toutefois militer pour, le non[2].

Rôle des médias et censure

Par le décret de la Loi sur les mesures de guerre établissant la censure, le gouvernement fédéral appelle à la coopération de la presse avec les efforts de guerre, qui se traduit notamment par une censure du contenu politiquement critique[5]. Le gouvernement de King transmet un « Mémoire concernant les dangers résultants de la publication de certaines nouvelles dans la presse canadienne »[5] aux divers journaux afin de les inviter à s’ajuster aux règles de censure mises en place.

La presse

À la veille du plébiscite, plusieurs journaux et diffuseurs privés présentent tout de même des discours critiques à l’endroit de la conscription. Animée par des investissements privés, cette presse partisane transmet les idéologies et les discours des groupes qui la financent.

Au Québec, la Ligue affiche ses idées dans Le Devoir, dont le directeur Georges Pelletier est un adhérent[3], ainsi que dans l’Action nationale. La presse anglophone (la Montreal Gazette, le Montreal Star et le Quebec Chronicle Telegraph) est réticente à publier des discours allant à l’encontre des idées conscriptionnistes partagées par la majorité des Canadiens anglais[3]. Les organes libéraux, Le Canada, Le Matin de Montréal et La Tribune de Sherbrooke, appuient ouvertement le OUI[2]. Certains quotidiens québécois, tels que La Presse ou L’action catholique, ne démontrent pas l’appui qu’attendait Mackenzie King de leur part, comme les opinions conscriptionnistes des propriétaires divergeaient de celles des journalistes et du lectorat[2].

Ailleurs au Canada, la presse anglophone presse le gouvernement King d'accentuer les mesures de guerre et de cesser d’«imposer à la majorité canadienne la volonté de la minorité»[6].

La radio

Le rôle de la Société Radio-Canada, tout premier diffuseur public et dont le mandat implique une neutralité politique et l’absence d’affiliation partisane[7], est remis en doute lorsque la Ligue, n’étant pas un parti politique officiel mais pourtant la seule entité exprimant des opinions anti-conscriptionnistes, est exclue de la campagne informative menée par Radio-Canada[5]. La Ligue accuse dès lors la société d'État d’être un organe gouvernemental d’oppression et de propagande[5].

La radio privée est très sollicitée par les divers groupes de pression. Ne pouvant diffuser sur les ondes publiques gratuitement, la Ligue pour la défense du Canada sollicite des fonds de ses adhérents afin de louer du temps d’antenne à des postes privés[3] tels que CKAC ou CHRC[8].

L'opinion publique après le plébiscite

Les résultats du plébiscite marquent les différences dans l’opinion publique entre les Canadiens français (ayant voté à 72,9% contre la libération du gouvernement de sa promesse de ne pas imposer la conscription) et les Canadiens anglais (ayant voté à 64,2% en faveur)[2].

Craintif, Mackenzie King affirme « conscription if necessary, but not necessarily conscription», c’est-à-dire que le gouvernement insiste tout de même auprès des Canadiens français pour légitimer tout accroissement des efforts de guerre, tout en promettant aux Canadiens anglais d’agir si besoin est.

Pour améliorer la perception qu’on les Québécois de la guerre, des films de propagande sont commandés à l’Office National du Film par le gouvernement. Par exemple, « Québec, tremplin stratégique » met l'accent sur la nécessité de déployer un maximum d’efforts pour combattre la menace nazie[9].

Notes et références

- William R. Young, « Le Canada français et l'information publique pendant la seconde guerre mondiale », Bulletin d'histoire politique, vol. 3, nos 3-4,

- François Charbonneau, « La crise de la conscription pendant la Seconde Guerre mondiale et l’identité canadienne-française » (Mémoire de M.A., Université d’Ottawa, 2000), http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ57096.pdf

- Jack L. Granatstein, « Le Québec et le plébiscite de 1942 sur la conscription », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 27, no 1, (DOI https://doi.org/10.7202/303231ar)

- André Laurendeau, La crise de la conscription, Montréal, Les Éditions du jour, , p. 81

- Alain Canuel, « La censure en temps de guerre: Radio-Canada et le plébiscite de 1942 », Revue d'histoire de l'Amérique français, vol. 52, no 2,

- François Charbonneau, « La crise de la conscription pendant la Seconde Guerre mondiale et l’identité canadienne-française » (Mémoire de M.A., Université d’Ottawa, 2000), p. 72-73. http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ57096.pdf

- Alain Canuel, « Augustin Frigon et la Radio Nationale du Canada », Scientia Canadensis, vol. 19, (DOI http://doi.org/10.7202/8000393ar)

- Paul-André Comeau, « Le Québec et le plébiscite de 1942 sur la conscription », Cap-aux-Diamants, vol. 29, (lire en ligne)

- Marc St-Pierre, « Une menace nazie a-t-elle déjà plané sur le Québec? »,

Source

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Canadian conscription plebiscite, 1942 » (voir la liste des auteurs).

Liens externes

- Site officiel de la Société Radio-Canada

- Site du Musée Canadien de la Guerre