Pierre de la Joure

La pierre de la Joure est un menhir situé sur la commune de Saint-Ouen-d'Attez dans le département de l’Eure en France.

| Pierre de la Joure | ||

Pierre de la Joure en 2016 | ||

| Présentation | ||

|---|---|---|

| Nom local | Pierre de la Goure Pierre de l’Agour Pierre de Gargantua Pierre de la Gout |

|

| Type | Menhir | |

| Période | Néolithique | |

| Faciès culturel | Mégalithisme | |

| Protection | ||

| Visite | Libre d'accès | |

| Caractéristiques | ||

| Dimensions | hauteur 4,5 m | |

| Matériaux | grès | |

| Géographie | ||

| Coordonnées | 48° 48′ 29″ nord, 0° 57′ 52″ est | |

| Pays | France | |

| Région | Normandie | |

| Département | Eure | |

| Commune | Saint-Ouen-d'Attez | |

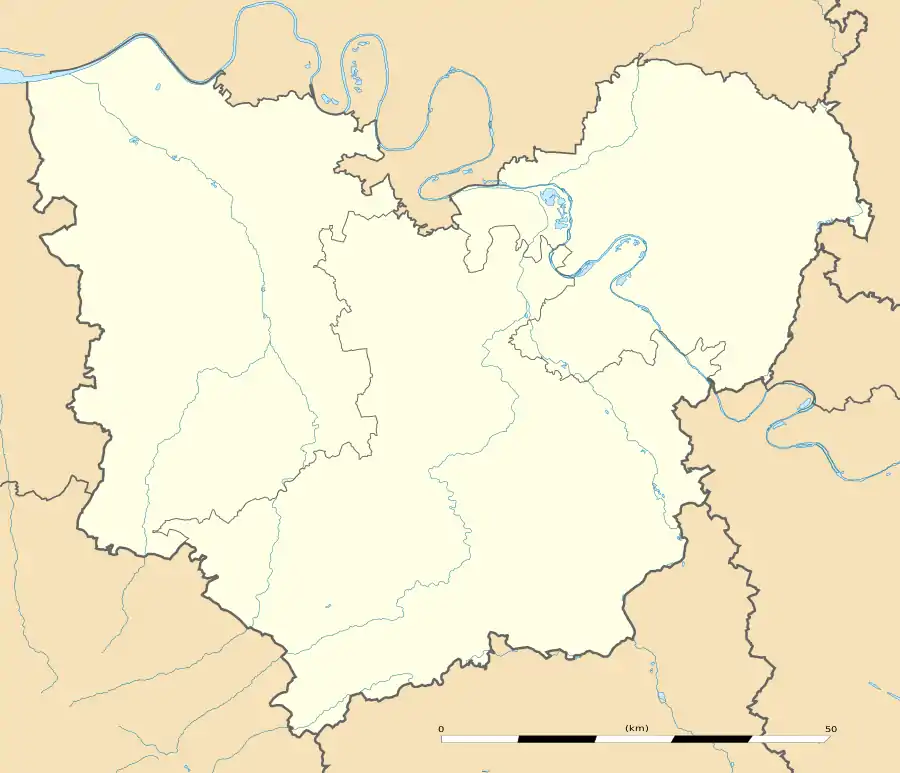

| Géolocalisation sur la carte : Eure

| ||

Localisation

Le mégalithe est situé au bord d’un étang alimenté par la rivière de l’Iton à la limite des communes de Saint-Nicolas-d'Attez, Saint-Ouen d’Attez et Condé-sur-Iton.

Description

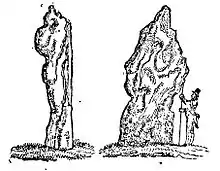

La Pierre de la Joure est un bloc de grès ferrugineux très dur, se terminant en pointe arrondie et mesurant 4,5 m sur une largeur moyenne de 2,2 m et de 1,6 m[1]. Une longue fente de 0,4 m de longueur et 0,05 m de large existe au sommet. Plusieurs autres situées sur la face ouest sont profondes, l’une se trouve à 0,8 m du sol. La face est offre une surface plate ; au sommet, la face ouest forme une protubérance. À 1,5 m du sommet, le côté méplat est mesure encore 1,4 m de largeur maxima[2].

En 1896, Alphonse-Georges Poulain croit voir dans le prolongement de grès, de forme arrondie, qui couronne le menhir « une imitation grossière d’une tête humaine, trois petits trous, à demi effacés par le temps, représentant le nez et les yeux ! (face regardant le sud-ouest). C’était peut-être l’image d’un héros célèbre dans cette contrée, en l’honneur duquel ses contemporains ont élevé debout cette pierre » [3].

Côté nord-ouest

Côté nord-ouest Côté sud-est

Côté sud-est Côté sud-ouest

Côté sud-ouest

Historique

Le monument date du Néolithique[4]. Des silex de cette période ont été retrouvés sur la commune ainsi que des haches, retouchoirs, grattoirs, percuteurs, nucleus et quelques pointes de flèches. Deux haches amygdaloïdes paléolithiques ont également été retrouvées dans des terrains voisins ainsi que deux pointes moustériennes[5]. Le nombre important d’outils de toutes époques trouvés dans le voisinage prouve que le site a longtemps été occupé[6].

Auguste Le Prévost est le premier à décrire le monument en 1832[7]. Mais c’est Léon Coutil, président de la Société préhistorique française, qui réussit à le préserver de la destruction. Lorsqu’il le décrit pour la première fois en 1896, le menhir est situé sur un terrain marécageux à 55 m de l’Iton. Mais lorsqu’il retourne sur le site en 1901, il découvre que le terrain a été vendu :

« Quelle fut notre surprise de le trouver enseveli dans un énorme tas de sable et galet de plus de 30 m de longueur sur 3,3 m de hauteur et laissant dépasser seulement de 1,2 m le menhir. Un entrepreneur de maçonnerie de Breteuil avait acheté à vil prix le terrain marécageux où il se trouvait mais qui était composé d’alluvions ; et il avait profité d’une période de sécheresse pour extraire depuis trois mois son sable et son galet, opération assez délicate puisque la rivière l’Iton passe à côté, à 55 m seulement au sud. Voyant que l’exploitation avait creusé un immense trou plein d’eau et que le pied du menhir n’était qu’à 4 ou 5 m de ce trou, nous écrivîmes à cet entrepreneur pour acheter le monument aussitôt qu’il serait dégagé[8]. »

Le prix demandé étant trop important, les démarches n’aboutissent pas[9] et le terrain est revendu à un agent d’affaires de Breteuil qui compte déménager le monument « dans le parc d’un château ». Les travaux d’extraction du sable ont créé un étang artificiel à proximité immédiate du menhir affaiblissant ainsi le sol sur lequel il est dressé, ce qui explique son inclinaison actuelle[10].

Le menhir est finalement sauvé grâce à son classement au titre des monuments historiques par arrêté du 6 décembre 1934[4].

Légende

« Cette pierre fut le témoin d’une tragique histoire. On raconte qu’à l’époque de l’invasion de la Gaule par les légions de Jules César et plus précisément au pays des Aulerques, lorsque Publius Crassus qui s’était rendu maître d’Éburovices (Évreux) en 57 av. J.-C. descendait la voie gauloise près de l’Iton, un dénommé Hoël, suivi des principaux de son clan, dut interrompre sa route et se réfugier avec eux dans d’épais fourrés, voyant défiler une légion tout entière. Dans la douleur et la honte de voir son pays envahi par l’ennemi romain, le vieux chef gaulois Hoël se transperça le cœur d’un vigoureux coup d’épée. Il fut enseveli devant la pierre de la Goure, lieu de culte de ses ancêtres. On dit que pendant les nuits d’orage, des sanglots entrecoupés s’élèvent des alentours du menhir et s’éteignent lentement dans un murmure prolongé qui se confond peu à peu avec le bruissement des eaux de l’Iton. La pierre de la Gour porte aussi le nom de « Pierre de Gargantua ». Selon la légende, elle se soulèverait seulement pendant la messe de Noël et découvrirait un trésor. C’est la version la plus connue relatée par les habitants du pays[11]. »

Une fente entaille le menhir à environ 0,6 m de sa partie supérieure du côté opposé à l’étang. D’après une légende, la veille de Noël, pendant la messe de minuit et pendant l’élévation, on peut retirer de ce trou autant d’or que l’on veut ; mais la cavité se refermerait parfois, emprisonnant la main de l’homme assez cupide pour tenter d’enlever le trésor[12].

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- (fr) Menhir dit la Pierre de la Goue (Mégalithes du monde)

- (en) Pierre de la Goue - standing stone (menhir) in Normandy in France (The Megalithic Portal)

Références

- [PDF] Léon Coutil, « Inventaire des menhirs et dolmens de France : Eure », Bulletin de la Société normande d’Études préhistoriques, tome IV, année 1896, éd. Imprimerie Eug. Izambert, Louviers, 1897, p. 49

- Léon Coutil, « Pierre de l’Agour ou Pierre de Gargantua », éd. Imprimerie Ch. Hérissey, Évreux, 1919, p. 3-4

- [PDF] Georges Poulain, « Le menhir de Saint-Nicolas-d’Attez et description d’instruments en silex trouvés dans la contrée », Bulletin de la Société normande d’études préhistoriques, tome X, 1902, p. 117

- « Menhir dit Pierre de la Joure », notice no PA00099564, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Léon Coutil, « Pierre de l’Agour ou Pierre de Gargantua », p. 4

- Georges Poulain, « op. cit. », p. 117-125]

- [PDF] Auguste Le Prévost, « Notice historique et archéologique sur le département de l’Eure », Revue de la Société d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres de l’Eure, tome III, 1832, p. 253

- Léon Coutil, « Pierre de l’Agour ou Pierre de Gargantua », p. 2

- Séance du jeudi 28 juillet 1910, « Le menhir, la pierre de l’Agour, à Saint Nicolas d’Altez (Eure) », Bulletin de la société préhistorique de France, vol. 7, n°8, 1910, p. 458

- Léon Coutil, « Pierre de l’Agour ou Pierre de Gargantua », p. 3

- Jeannine Rouch, Mégalithes de Normandie, éd. OREP, Bayeux, 2012, p. 94

- Léon Coutil, « Pierre de l’Agour ou Pierre de Gargantua », p. 5