Pentatomidae

Les Pentatomidae sont une famille d'insectes hémiptères du sous-ordre des hétéroptères (punaises) dont les antennes ont cinq segments contrairement à la majorité des autres familles qui en ont 4.

Sous-familles de rang inférieur

- Aphylinae

- Asopinae

- Cyrtocorinae

- Discocephalinae

- Edessinae

- Pentatominae

- Phyllocephalinae

- Podopinae

- Serbaninae

- Stirotarsinae

Description

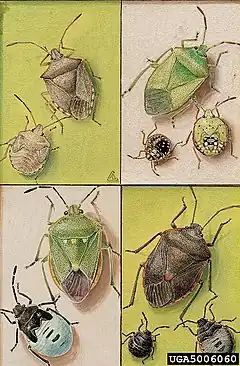

Comme toutes les familles de Pentatomoidea, les Pentatomidae ont 5 segments antennaires, contre 4 chez les autres familles. Ce sont de grandes punaises, mesurant entre 4 et 18 mm en France métropolitaine mais pouvant être plus grandes dans le reste du monde. La famille se caractérise par un scutellum bien développé et triangulaire, laissant voir les hémélytres, sauf chez les Podopinae où il recouvre tout l'abdomen, comme chez les Scutelleridae[1].

Couleurs et motifs

Les motifs peuvent varier au sein d’une même espèce. La coloration peut également varier au sein d’une même espèce selon les générations de l’année ou les plantes-hôtes choisies. Celle d’un imago peut changer au cours de sa vie, par exemple entre le printemps et le passage à l’automne où certaines espèces (Nezara viridula, Palomena prasina, Piezodorus lituratus, Chlorochroa, Palomena, Acrosternum) passent du vert au brun-rouge. Les individus reverdissent de nouveau au réveil printanier après alimentation. Attention cette règle ne concerne que certaines espèces et certains individus au sein de ces espèces, tous ne brunissent pas ou ne reverdissent pas… Les causes de ces changements de couleurs sont encore floues, probablement liées à l’état des gonades, au climat ou aux microparasites. Les juvéniles ne changent pas ou peu de couleur[2].

Répartition et habitat

C'est la plus grande famille des Pentatomoidea, représenté par 4700 espèces dans le monde, contre seulement 98 en France[1]. Ce sont des punaises terrestres, que l'on peut observer à la fois sur la strate herbacée, mais aussi arbustive et arborée. En France métropolitaine, la majorité des espèces ont une préférence pour les milieux thermophiles et xérophiles, bien qu'il y ait des espèces spécialisées dans les zones humides[2].

Cycle de vie

De l’œuf à l'adulte

Une femelle peut pondre parfois plusieurs centaines d'œufs selon les espèces. Les œufs sont pondus le plus souvent en groupe collés les uns aux autres, directement sur les plantes-hôtes, parfois sur le sol ou la litière. Les œufs sont cylindriques, subsphériques ou en court ovale. Ils peuvent avoir des poils, des épines, des granulations ou des réticules de cellule. Ils sont souvent fermés par un pseudo opercule, parfois orné d’aéro-micropyles formant une couronne. La durée du développement embryonnaire dépend largement de la température et dure en moyenne 5 à 15 jours. Chez Eurydema ventralis, elle dure 22 jours à 14°C, contre 5 jours à 34°C. L’éclosion dure 8 à 10 min, la larve sort par le ruptor ovi, près de l’opercule. En cas de ponte groupée, les éclosions sont presque synchrones[2].

Les punaises sont hétérométaboles et se développent chez les Pentatomidae en 5 stades larvaires, identifiables notamment grâce à la présence de fourreaux alaires à la place des ailes[1]. La durée du développement larvaire dépend grandement de la température. En région tempérée, la moyenne est de 25-35 jours mais peut aller jusqu’à 55 jours si la température ne dépasse pas les 20 degrés. Le stade I est le plus court, le V le plus long. Le stade I ne semble pas se nourrir en dehors du léchage des œufs qui leur permet d’absorber les symbiontes. En cas d'éclosion synchrones, les juvéniles vont vivre en groupe durant quelques heures, parfois jusqu’à la première mue. Pour muer, la punaise se tient la tête en bas, accrochée par ses tarses (surtout postérieurs), la cuticule se fend au milieu du thorax, l’individu sort sa tête, puis ses pattes en commençant par les postérieures, et enfin son abdomen. Une mue dure en moyenne 30min, la pigmentation dure une heure supplémentaire. La mortalité durant ces mues est non négligeable[2].

En France métropolitaine, la quasi-totalité des espèces sont univoltines avec une période d’hibernation au stade adulte. Mais le bivoltisme est possible. Les individus adultes partent progressivement en diapause entre août et octobre selon le climat et cette diapause dure jusqu’au printemps. Ils hivernent souvent dans la litière à proximité des plantes-hôtes, mais les espèces hygrophiles se déplacent au sec. Ils peuvent aussi se cacher dans le creux des arbres, sous les écorces déhiscentes, les nids d’oiseaux, le dessous des vieux toits, les cônes ou tas d’aiguilles de conifères. Le réveil printanier a lieu juste après la fonte des neiges ou à la première décade d’avril pour les zones sans neiges, lorsque la température moyenne atteint 6-12°C. La reprise d'activité est générale et assez massive, contrairement au départ en diapause. Les imagos doivent alors refaire leurs réserves adipeuses quasi-épuisées. Des agrégations ont parfois lieu à cette période. La ponte a en général lieu entre début mai et mi-juin[2].

Reproduction

En France métropolitaine, si la température est suffisamment élevée (18-20°C) les accouplements peuvent être simultanés avec le réveil printanier. Les punaises s'accouplent plusieurs fois et chaque copulation dure entre 30min et 2h, parfois jusqu’à 10h. L’union peut durer jusqu’à plus de 4 jours mais il y a alors plusieurs copulations, à quelques heures d’intervalle, durant cette union[2].

Migration

Certaines espèces de punaises comme Aelia germari et Aelia rostrata font des migrations saisonnières en Afrique du nord mais les individus de France n’y participent pas[1].

Alimentation

Parmi les 3 sous-familles de Pentatomidae, les Asopinae sont toutes prédatrices et se nourrissent d’insectes lents (chenilles et autres larves), leur rostre est adapté à cette alimentation : il est plus épais et capable d’être déployé en avant pour harponner une proie et lui injecter sa salive digestive[1]. Les Asopinae sont probablement polyphages et semblent se nourrir de chenilles et de larves de chrysomèles, mais elles ont aussi la capacité de se nourrir de végétaux[2].

A l'inverse, les Pentatominae et Podopinae sont phytophages, et vont de la quasi-monophagie, à une large polyphagie. Elles s’alimentent sur les feuilles, les graines, baies et fruits. La plupart des espèces sont polyphages, capables de se nourrir sur un grand nombre de familles de plantes. Quelques espèces sont monophages, ne se nourrissant que sur une seule plante[1]. Elles se nourrissent occasionnellement de tissus animaux (œufs, cadavres). Pourtant, aucune preuve de la nécessité de ce complément alimentaire pour la continuité de leur cycle de vie n’a été trouvée. Plus les punaises vieillissent et effectuent des mues, plus elles sont polyphages en acceptant plus de plantes nourricières (phénomène surtout observé chez les ravageurs de cultures)[2].

Prédation

Il existe différents dangers pour les Pentatomidae. Cela peut être des prédateurs : insectivores comme les hérissons, rongeurs comme les souris, omnivores comme les porcs, volailles, ou encore d'autres punaises (Rhynocoris, Nabidae)[2].

Différents parasites peuvent également se nourrir de ces punaises : les Asata (Hyménoptères Sphecidae) chassent les juvéniles pour en faire des proies de leur progéniture. Les nématodes parasitent les juvéniles et les imagos. Les Tachinidae insèrent leurs œufs à travers les membranes intersegmentaires ou les collent sur le scutellum. Après l’éclosion, les larves entrent dans le corps en perçant l’exosquelette. Environ 10% des individus d’une population de Pentatomidae peuvent être parasités par des Tachinidae. Les Trissolcus et Telenomus (Hyménoptères Scelionidae) sont des parasites des œufs[2].

Enfin il peut y avoir des maladies cryptogamiques, bactériennes ou dues à des protozoaires qui peuvent affecter certaines espèces[2].

Symbiose

De nombreuses espèces vivent avec des symbiontes (souvent des bactéries) à l’intérieur de l’abdomen. Ils semblent indispensables au développement des juvéniles. Les femelles de différentes espèces recouvrent d’ailleurs leurs œufs avec un onguent remplit de leurs propres bactéries[2].

Odeurs

Les pentatomes (tout comme d'autres familles de punaises) possèdent des glandes produisant une substance odorante. Elles se trouvent sur la face dorsale de l'abdomen chez les juvéniles et sur la face ventrale du thorax chez les adultes. Les odeurs sont variées, souvent malodorantes, parfois se rapprochant de la pomme. Ces odeurs servent comme phéromone pour attirer le sexe opposé ou comme répulsif contre les prédateurs[1].

Stridulation

Certaines espèces possèdent un organe stridulatoire composé d’une rape mobile (plectrum) et d’une zone striée (strigile). Ces organes sont parfois situés sur le métafémur et le dessous de l’abdomen[2].

Impact sur les cultures

Ravageurs

En Europe, peu d’espèces sont réellement dangereuses. Certaines espèces sont des ravageurs de cultures : Aelia pour les Poacées, Eurydema pour les Brassicacées, Halyomorpha halys et Nezara viridula pour les arbres fruitiers, Piezodorus lituratus pour les Fabacées[2].

Classification

Cette famille a été décrite pour la première fois en 1815 par le zoologiste britannique William Elford Leach (1790-1836). En grec, pente signifie cinq et tomos section, en rapport avec les 5 articles antennaires.

Liste des sous-familles

On distingue plusieurs sous-familles au sein de la famille des Pentatomidae, et quelques genres isolés.

Selon ITIS (13 décembre 2018)[3] :

- sous-famille Asopinae Spinola, 1850

- sous-famille Discocephalinae Stål, 1867

- sous-famille Edessinae Amyot & Serville, 1843

- sous-famille Pentatominae Leach, 1815

- sous-famille Podopinae Amyot & Serville, 1843

- genre Coleotichus White, 1839

- genre Eysarcoris Hahn, 1834

- genre Oechalia Stål, 1862

- genre Plautia Stål, 1864

- genre Scotinophara Stål, 1867

Selon NCBI (13 décembre 2018)[4] :

- sous-famille Asopinae

- sous-famille Discocephalinae

- sous-famille Edessinae

- sous-famille Pentatominae

- sous-famille Phyllocephalinae

- sous-famille Podopinae

Selon BioLib (13 décembre 2018)[5] :

- sous-famille Aphylinae Bergroth, 1906

- sous-famille Asopinae Spinola, 1850

- sous-famille Cyrtocorinae Distant, 1880

- sous-famille Discocephalinae Fieber, 1860

- sous-famille Edessinae Amyot & Serville, 1843

- sous-famille Pentatominae Leach, 1815

- sous-famille Phyllocephalinae Amyot & Serville, 1843

- sous-famille Podopinae Amyot & Serville, 1843

- sous-famille Serbaninae Leston, 1953

- sous-famille Stirotarsinae Rider, 2000

Liste des genres

Selon Catalogue of Life (13 décembre 2018)[6] :

- genre Acrosternum

- genre Aelia

- genre Agonoscelis

- genre Alcaeorrhynchus

- genre Allopodops

- genre Amaurochrous

- genre Andrallus

- genre Apateticus

- genre Arvelius

- genre Banasa

- genre Brepholoxa

- genre Brochymena

- genre Cermatulus

- genre Chlorochroa

- genre Chlorocoris

- genre Codophila

- genre Coenus

- genre Coleotichus

- genre Cosmopepla

- genre Cuspicona

- genre Cyptocephala

- genre Dendrocoris

- genre Dictyotus

- genre Edessa

- genre Eocanthecoma

- genre Euschistus

- genre Euthyrhynchus

- genre Eysarcoris

- genre Glaucias

- genre Heteroscelis

- genre Holcostethus

- genre Hymenarcys

- genre Hypsithocus

- genre Kermana

- genre Lineostethus

- genre Loxa

- genre Mecidea

- genre Menecles

- genre Monteithiella

- genre Mormidea

- genre Moromorpha

- genre Murgantia

- genre Neapodops

- genre Neopharnus

- genre Neottiglossa

- genre Nezara

- genre Notopodops

- genre Odmalea

- genre Oebalus

- genre Oechalia

- genre Oncozygia

- genre Oplomus

- genre Padaeus

- genre Pellaea

- genre Perillus

- genre Picromerus

- genre Piezodorus

- genre Plautia

- genre Podisus

- genre Prionosoma

- genre Proxys

- genre Rhacognathus

- genre Runibia

- genre Sciocoris

- genre Scotinophara

- genre Stiretrus

- genre Tepa

- genre Thyanta

- genre Trichopepla

- genre Tylospilus

- genre Vulsirea

- genre Weda

- genre Zicrona

Selon BioLib (13 décembre 2018)[5] :

- genre Abadia Cachan, 1952

- genre Abascantus Stål, 1864

- genre Ablaptus Stål, 1864

- genre Accarana Distant, 1888

- genre Acclivilamna Ruckes, 1966

- genre Acesines Stål, 1876

- genre Acledra Signoret, 1864

- genre Acoloba Spinola, 1850

- genre Acrocorisellus Puton, 1886

- genre Acrosternum Fieber, 1860

- genre Acrozangis Breddin, 1900

- genre Actuarius Distant, 1901

- genre Acuticeps Cachan, 1952

- genre Adelaidena Distant, 1910

- genre Adelolcus Bergroth, 1893

- genre Adevoplitus Grazia & Becker, 1997

- genre Adoxoplatys Breddin, 1903

- genre Adria Stål, 1876

- genre Aednulus Breddin, 1901

- genre Aednus Dallas, 1851

- genre Aegaleus Stål, 1876

- genre Aeladria Cachan, 1952

- genre Aelia Fabricius, 1803

- genre Aeliomorpha Stål, 1858

- genre Aeliopsis Bergevin, 1931

- genre Aeliosoma Baehr, 1985

- genre Aenaria Stål, 1876

- genre Aeptus Dallas, 1851

- genre Aeschrocoris Bergroth, 1887

- genre Aeschrus Spinola, 1850

- genre Aesula Stål, 1876

- genre Aethemenes Stål, 1876

- genre Afrania Stål, 1865

- genre Afraniella Schouteden, 1904

- genre Afrius Stål, 1870

- genre Agaclitus Stål, 1864

- genre Agaeus Dallas, 1851

- genre Agatharchoides Belousova, 1997

- genre Agatharchus Stål, 1876

- genre Agathocles Stål, 1876

- genre Aglaophon Stål, 1876

- genre Agonoscelis Spinola, 1837

- genre Agroecus Dallas, 1851

- genre Ahmadiana Ahmad, Kamaluddin & Abbasi, 1977

- genre Alathetus Dallas, 1851

- genre Alcaeorrhynchus Bergroth, 1891

- genre Alcaeus Dallas, 1851

- genre Alcimocoris Bergroth, 1891

- genre Alciphron Stål, 1876

- genre Alcippus Stål, 1867

- genre Aleixus McDonald, 1981

- genre Alitocoris Sailer, 1950

- genre Allecbola Bergroth, 1921

- genre Allinocoris Ruckes, 1966

- genre Alloeoglypta Kiritshenko, 1952

- genre Allopodops Harris & Johnston, 1936

- genre Alphenor Stål, 1867

- genre Alveostethus Ruckes, 1966

- genre Amasenus Stål, 1863

- genre Amatembuna Distant, 1910

- genre Amaurochrous Stål, 1872

- genre Amauromelpia Fernandes & Grazia, 1998

- genre Amauropepla Stål, 1867

- genre Ambiorix Stål, 1876

- genre Amblybelus Montrouzier, 1864

- genre Amblycara Bergroth, 1891

- genre Ambohicorypha Cachan, 1952

- genre Ameridalpa Ghauri, 1982

- genre Amirantea Distant, 1909

- genre Amphidexius Bergroth, 1918

- genre Amphimachus Stål, 1867

- genre Amyotea Ellenrieder, 1862

- genre Anaca Bergroth, 1891

- genre Anasida Karsch, 1892

- genre Anaxarchus Stål, 1876

- genre Anaxilaus Stål, 1876

- genre Anaximenes Stål, 1876

- genre Anchesmus Stål, 1876

- genre Anchises Stål, 1868

- genre Ancyrosoma Amyot & Serville, 1843

- genre Andocides Stål, 1876

- genre Andrallus Bergroth, 1906

- genre Anhanga Distant, 1887

- genre Anoano Cachan, 1952

- genre Anolcus Bergroth, 1893

- genre Antestia Stål, 1865

- genre Antestiella Linnavuori, 1975

- genre Antestiopsis Leston, 1952

- genre Antheminia Mulsant & Rey, 1866

- genre Antillosciocoris Thomas, 2005

- genre Antiteuchus Dallas, 1851

- genre Apateticus Dallas, 1851

- genre Aphylus Bergroth, 1906

- genre Apines Dallas, 1851

- genre Aplerotus Dallas, 1851

- genre Apodiphus Spinola, 1837

- genre Apoecilus Stål, 1870

- genre Araducta Walker, 1867

- genre Arma Hahn, 1832

- genre Arniscus Distant, 1899

- genre Arocera Spinola, 1837

- genre Artiazontes Distant, 1881

- genre Arvelius Spinola, 1837

- genre Asaroticus Jakovlev, 1884

- genre Aspavia Stål, 1865

- genre Aspidestrophus Stål, 1854

- genre Aspideurus Signoret, 1880

- genre Asyla Walker, 1867

- genre Atelias Kirkaldy, 1904

- genre Atelocera Laporte, 1833

- genre Auletrissa Breddin, 1900

- genre Australojalla Thomas, 1994

- genre Austromalaya Kirkaldy, 1908

- genre Auxentius Horváth, 1915

- genre Avicenna Distant, 1901

- genre Axiagastus Dallas, 1851

- genre Babylas Horváth, 1915

- genre Bachesua Gross, 1975

- genre Baglura Kerzhner, 1972

- genre Bagrada Stål, 1862

- genre Bakerorandolotus Ahmad & Kamaluddin, 1978

- genre Banasa Stål, 1860

- genre Banya Schouteden, 1916

- genre Baracellus Distant, 1903

- genre Barola Rolston, 1992

- genre Basicryptus Herrich-Schäffer, 1844

- genre Bathrus Dallas, 1851

- genre Bathycoelia Amyot & Serville, 1843

- genre Belopis Distant, 1879

- genre Benia Schouteden, 1916

- genre Berecynthus Stål, 1862

- genre Bergrothina Schouteden, 1904

- genre Bifurcipentatoma Fan & Liu, 2012

- genre Biprorulus Breddin, 1900

- genre Birketsmithia Leston, 1956

- genre Birna McDonald, 2006

- genre Blachia Walker, 1867

- genre Boea Walker, 1967

- genre Boerias Kirkaldy, 1909

- genre Bolaca Walker, 1867

- genre Bolbocoris Amyot & Serville, 1843

- genre Bonacialis Distant, 1901

- genre Boocoris Gross, 1976

- genre Borrichias Distant, 1910

- genre Bourginia Cachan, 1952

- genre Brachelytron Ruckes, 1958

- genre Brachycerocoris Costa, 1863

- genre Brachycoris Stål, 1871

- genre Brachymna Stål, 1861

- genre Brachynema Mulsant & Rey, 1852

- genre Brachystethus Laporte, 1833

- genre Brasilania Jensen-Haarup, 1931

- genre Braunus Distant, 1899

- genre Brepholoxa Van Duzee, 1904

- genre Brizica Walker, 1867

- genre Brizocoris Gross, 1975

- genre Brochymena Amyot & Serville, 1843

- genre Bromocoris Horváth, 1915

- genre Brontocoris Thomas, 1992

- genre Bucerocoris Mayr, 1866

- genre Bulbostethus Ruckes, 1960

- genre Burrus Distant, 1908

- genre Buthumka Gross, 1975

- genre Cachanocoris Rider, 1998

- genre Cacoschistus Scudder, 1890 †

- genre Cahara Ghauri, 1978

- genre Callostethus Ruckes, 1961

- genre Canthecona Amyot & Serville, 1843

- genre Cantheconidea Schouteden, 1907

- genre Caonabo Rolston, 1974

- genre Capivaccius Distant, 1893

- genre Capnoda Jakovlev, 1887

- genre Cappaea Ellenrieder, 1862

- genre Caracia Stål, 1872

- genre Carbula Stål, 1864

- genre Carduelicoris Kment, 2013

- genre Carenoplistus Jakovlev, 1882

- genre Caribo Rolston, 1984

- genre Caridillus Bergroth, 1909

- genre Caridophthalmus Assman, 1877

- genre Carpocoris Kolenati, 1846

- genre Carvalhocoris Leston, 1953

- genre Catacanthus Spinola, 1837

- genre Catalampusa Breddin, 1903

- genre Cataulax Spinola, 1837

- genre Catulona Rolston, 1992

- genre Caura Stål, 1865

- genre Cauromorpha Jeannel, 1913

- genre Caystrus Stål, 1861

- genre Cazira Amyot & Serville, 1843

- genre Cecyrina Walker, 1867

- genre Cellobius Jakovlev, 1885

- genre Cephaloplatus White, 1842

- genre Ceratozygum Horváth, 1916

- genre Cermatulus Dallas, 1851

- genre Cervicoris Hsiao & Cheng, 1977

- genre Chalazonotum Ribes & Schmitz, 1992

- genre Chalcocoris Dallas, 1851

- genre Chalcopis Kirkaldy, 1909

- genre Chaubattiana Distant, 1912

- genre Chinavia Orian, 1965

- genre Chlorochroa Stål, 1872

- genre Chlorocoris Spinola, 1837

- genre Chloropepla Stål, 1867

- genre Chraesus Cachan, 1952

- genre Chroantha Stål, 1872

- genre Chrysodarecus Breddin, 1903

- genre Cleoqueria Cachan, 1952

- genre Clypona Rolston, 1992

- genre Cnemobia Bergroth, 1910

- genre Cnephosa Jakovlev, 1880

- genre Coctoteris Stål, 1858

- genre Codophila Mulsant & Rey, 1866

- genre Coenomorpha Dallas, 1851

- genre Coenus Dallas, 1851

- genre Colpocarena Stål, 1868

- genre Colpothyreus Stål, 1867

- genre Commius Stål, 1876

- genre Comperocoris Stål, 1867

- genre Compsoprepes Stål, 1867

- genre Cooperocoris Gross, 1975

- genre Copeocoris Mayr, 1866

- genre Coponia Stål, 1865

- genre Coquerelia Signoret, 1861

- genre Coquerelidea Reuter, 1887

- genre Coracanthella Musgrave, 1930

- genre Coranda Rolston, 1992

- genre Corisseura Cachan, 1952

- genre Coryzorhaphis Spinola, 1837

- genre Cosmopepla Stål, 1867

- genre Cradia Bergroth, 1918

- genre Cratonotus Distant, 1879

- genre Cresphontes Stål, 1867

- genre Cressona Dallas, 1851

- genre Critheus Stål, 1867

- genre Crollius Distant, 1901

- genre Cromata Ruckes, 1992

- genre Crypsinus Dohrn, 1860

- genre Cryptogamocoris Carapezza, 1997

- genre Curatia Stål, 1865

- genre Cuspicona Dallas, 1851

- genre Cyphothyrea Horváth, 1916

- genre Cyptocephala Berg, 1883

- genre Cyptocoris Burmeister, 1845

- genre Cyrtocoris White, 1842

- genre Dabessus Distant, 1902

- genre Dalpada Amyot & Serville, 1843

- genre Dalsira Amyot & Serville, 1843

- genre Damarius Schouteden, 1907

- genre Dandinus Distant, 1904

- genre Dardjilingia Yang, 1936

- genre Decellella Schouteden, 1964

- genre Degonetus Distant, 1902

- genre Delegorguella Spinola, 1850

- genre Delocephalus Distant, 1881

- genre Dendrites Kirkaldy, 1909

- genre Dendrocoris Bergroth, 1891

- genre Deroploa Westwood, 1835

- genre Deroploopsis Schouteden, 1905

- genre Derula Mulsant & Rey, 1856

- genre Deryeuma Piton, 1940 †

- genre Desertomenida Kiritshenko, 1914

- genre Diaphyta Bergroth, 1891

- genre Dichelops Spinola, 1837

- genre Dichelorhinus Stål, 1853

- genre Dictyometis Gross, 1976

- genre Dictyotus Dallas, 1851

- genre Dictytotus Dallas, 1851

- genre Diemenia Spinola, 1850

- genre Dinocoris Burmeister, 1835

- genre Dinorhynchus Jakovlev, 1876

- genre Diplorhinus Amyot & Serville, 1843

- genre Diplostira Dallas, 1851

- genre Diploxys Amyot & Serville, 1843

- genre Dippilana Distant, 1910

- genre Discocephala Laporte, 1833

- genre Discocephalessa Kirkaldy, 1909

- genre Discocera Laporte, 1833

- genre Disderia Bergroth, 1910

- genre Dissocolpus Bergroth, 1906

- genre Dollingiana Ahmad & Kamaluddin, 1986

- genre Dolycoris Mulsant & Rey, 1866

- genre Dorycoris Mayr, 1864

- genre Drinostia Stål, 1861

- genre Dryadantestia Linnavuori, 1982

- genre Dryadocoris Kirkaldy, 1909

- genre Dryptocephala Laporte, 1833

- genre Dunnius Distant, 1902

- genre Durmia Stål, 1865

- genre Dybowskia Jakovlev, 1876

- genre Dybowskyia Jakovlev, 1876

- genre Dymantis Stål, 1861

- genre Dymantiscus Hsiao, 1981

- genre Dyroderes Spinola, 1837

- genre Dysnoetus Bergroth, 1918

- genre Ealda Walker, 1867

- genre Ectenus Dallas, 1851

- genre Edessa Fabricius, 1803

- genre Eipeliella Schumacher, 1912

- genre Elanela Rolston, 1980

- genre Elemana Distant, 1912

- genre Elsiella Froeschner, 1981

- genre Eludocoris Thomas, 1992

- genre Empiesta Linnavuori, 1982

- genre Ennius Stål, 1861

- genre Eobanus Distant, 1901

- genre Eocanthecona Bergroth, 1915

- genre Eonymia Linnavuori, 1982

- genre Epipedus Spinola, 1837

- genre Erachtheus Stål, 1861

- genre Eremophilacoris Gross, 1975

- genre Eribotes Stål, 1867

- genre Eritrachys Ruckes, 1959

- genre Erlangerella Schouteden, 1905

- genre Erthesina Spinola, 1837

- genre Eudolycoris Tamanini, 1959

- genre Eudryadocoris Linnavuori, 1975

- genre Eufroggattia Goding, 1903

- genre Eupaleopada Ghauri, 1982

- genre Eurinome Stål, 1867

- genre Eurus Dallas, 1851

- genre Eurydema Laporte de Castelnau, 1833

- genre Eurymenida Bergroth, 1917

- genre Eurynannus Bergroth, 1905

- genre Eurysaspis Signoret, 1851

- genre Eurystethus Mayr, 1864

- genre Euschistus Dallas, 1851

- genre Euthyrhynchus Dallas, 1851

- genre Everardia Gross, 1975

- genre Evoplitus Amyot & Serville, 1843

- genre Exithemus Distant, 1902

- genre Eysarcoris Hahn, 1834

- genre Faizuda Ghauri, 1988

- genre Fecelia Stål, 1872

- genre Flaminia Stål, 1865

- genre Forstona Rolston, 1992

- genre Friarius Schouteden, 1907

- genre Frisimelica Distant, 1900

- genre Gadarscama Reuter, 1887

- genre Galedanta Amyot & Serville, 1843

- genre Gambiana Distant, 1911

- genre Gellia Stål, 1865

- genre Geocrypha Bergroth, 1906

- genre Geomorpha Bergroth, 1893

- genre Gilippus Stål, 1867

- genre Glaucias Kirkaldy, 1908

- genre Glaucioides Thomas, 1980

- genre Glottaspis Bergroth, 1918

- genre Glyphepomis Berg, 1891

- genre Glyphuchus Stål, 1860

- genre Glypsus Dallas, 1851

- genre Goilalaka Ghauri, 1972

- genre Gomphocranum Jakovlev, 1877

- genre Gonopsimorpha Yang, 1934

- genre Gonopsis Amyot & Serville, 1843

- genre Graphosoma Laporte de Castelnau, 1833

- genre Grassatorama Rider, 1998

- genre Grazia Rolston, 1981

- genre Grossiana Ahmad & Khan, 1980

- genre Grossimenia Ahmad & Kamaluddin, 1989

- genre Gulielmus Distant, 1901

- genre Gwea Schouteden, 1958

- genre Gynenica Dallas, 1851

- genre Halyabbas Distant, 1900

- genre Halycorypha Jeannel, 1913

- genre Halydicoris Jeannel, 1913

- genre Halyoides Cachan, 1952

- genre Halyomorpha Mayr, 1864

- genre Halys Fabricius, 1803

- genre Harpagogaster Kormilev, 1957

- genre Haullevillea Schouteden, 1903

- genre Hegelochus Stål, 1876

- genre Heissocoris Ahmad & Afzal, 1979

- genre Hemallia Bergroth, 1908

- genre Hermolaus Distant, 1902

- genre Herrichella Distant, 1911

- genre Heteroscelis Latreille, 1829

- genre Hillieria Distant, 1910

- genre Himalayacoris Belousova, 2007

- genre Hippotiscus Bergroth, 1906

- genre Hoffmanseggiella Spinola, 1850

- genre Holcogaster Fieber, 1860

- genre Holcostethus Fieber, 1861

- genre Homalogonia Jakovlev, 1876

- genre Hondocoris Thomas, 2004

- genre Hoplistodera Westwood, 1837

- genre Hoploxys Dallas, 1851

- genre Humria Linnavuori, 1975

- genre Hybocoris Kiritshenko, 1913

- genre Hymenarcys Amyot & Serville, 1843

- genre Hymenomaga Karsch, 1892

- genre Hypanthracos Grazia & Campos, 1996

- genre Hyparete Stål, 1867

- genre Hypatropis Bergroth, 1891

- genre Hypaulacus Spinola, 1850

- genre Hypsithocus Bergroth, 1927

- genre Hyrmine Stål, 1876

- genre Ilipla Stål, 1865

- genre Indrapura China, 1928

- genre Iphiarusa Breddin, 1904

- genre Ippatha Distant, 1910

- genre Ischnopelta Stål, 1868

- genre Iskenderia Kiritshenko, 1952

- genre Izharocoris Afzal & Ahmad, 1981

- genre Jalla Hahn, 1832

- genre Jalloides Schouteden, 1907

- genre Janeirona Distant, 1911

- genre Jayma Rider, 1998

- genre Jeffocoris Davidová-Vílimová, 1993

- genre Jugalpada Ghauri, 1975

- genre Kaffraria Kirkaldy, 1909

- genre Kafubu Schouteden, 1962

- genre Kahlamba Distant, 1906

- genre Kalkadoona Distant, 1910

- genre Kamaliana Ahmad & Zaidi, 1989

- genre Kapunda Distant, 1911

- genre Kaschmirocoris Lindberg, 1939

- genre Katongoplax Linnavuori, 1982

- genre Kayesia Schouteden, 1903

- genre Keleacoris Rider & Rolston, 1995

- genre Kermana Rolston, 1981

- genre Kilimacoris Jeannel, 1913

- genre Kitsonia Gross, 1975

- genre Kitsoniocoris Rider, 1998

- genre Koogobatha Distant, 1910

- genre Kumbutha Distant, 1910

- genre Kundelungua Schouteden, 1951

- genre Kurumana Linnavuori, 1972

- genre Kyrtalus Van Duzee, 1929

- genre Ladeaschistus Rolston, 1973

- genre Lagynotomus Breddin, 1906

- genre Lakhonia Yang, 1936

- genre Lamtoplax Linnavuori, 1982

- genre Laprius Stål, 1861

- genre Lathraedoeus Breddin, 1900

- genre Lattinellica Rider & Eger, 2008

- genre Lattinidea Rider & Eger, 2008

- genre Lelia Walker, 1867

- genre Leovitius Distant, 1900

- genre Leprosoma Baerensprung, 1859

- genre Leptolobus Signoret, 1855

- genre Lerida Karsch, 1894

- genre Leridella Jeannel, 1913

- genre Lestonocoris Ahmad & Mohammad, 1980

- genre Liicoris Zheng & Liu, 1987

- genre Lincus Stål, 1867

- genre Linea McDonald, 2003

- genre Lineostethus Ruckes, 1966

- genre Lobepomis Berg, 1891

- genre Lobopeltista Schouteden, 1905

- genre Lodosia Ahmad & Önder, 1996

- genre Lodosocoris Ahmad & Afzal, 1986

- genre Lojus McDonald, 1982

- genre Lokaia Linnavuori, 1975

- genre Lopadusa Stål, 1860

- genre Loxa Amyot & Serville, 1843

- genre Lubentius Stål, 1867

- genre Luridocimex Grazia, Fernandes & Schwertner, 1998

- genre Mabusana Distant, 1912

- genre Macrina Amyot & Serville, 1843

- genre Macrocarenoides Gross, 1975

- genre Macrocarenus Stål, 1873

- genre Macromolus Dallas, 1851

- genre Macropygium Spinola, 1837

- genre Macrorhaphis Dallas, 1851

- genre Madates Strand, 1910

- genre Madecorypha Cachan, 1952

- genre Magwamba Distant, 1910

- genre Manoriana Ahmad & Kamaluddin, 1978

- genre Marghita Ruckes, 1964

- genre Marmessulus Bergroth, 1891

- genre Martinina Schouteden, 1907

- genre Massocephalus Dallas, 1851

- genre Mataeoschistus Scudder, 1890 †

- genre Mathiolus Distant, 1889

- genre Mayrinia Horváth, 1925

- genre Mecidea Dallas, 1851

- genre Mecistorhinus Dallas, 1851

- genre Mecocephala Dallas, 1851

- genre Mecosoma Dallas, 1851

- genre Mediocampus Thomas, 1994

- genre Megarrhamphus Bergroth, 1891

- genre Melambyrsus Breddin, 1912

- genre Melampodius Distant, 1901

- genre Melanophara Stål, 1867

- genre Memmia Stål, 1865

- genre Menaccarus Amyot & Serville, 1843

- genre Menecles Stål, 1867

- genre Menedemus Distant, 1899

- genre Menestheus Stål, 1867

- genre Menida Motschulsky, 1861

- genre Menudo Thomas, 1990

- genre Mercatus Distant, 1902

- genre Meridalpa Ghauri, 1982

- genre Meridindia Ghauri, 1982

- genre Mesohalys Beier, 1952 †

- genre Metocryptus Linnavuori, 1982

- genre Mezessea Linnavuori, 1982

- genre Millotia Cachan, 1952

- genre Mimikana Distant, 1912

- genre Mimula Jakovlev, 1889

- genre Minchamia Gross, 1976

- genre Miopygium Breddin, 1904

- genre Modicia Stål, 1872

- genre Moffartsia Schouteden, 1909

- genre Moncus Stål, 1867

- genre Monteithiella Gross, 1976

- genre Montrouzierellus Kirkaldy, 1908

- genre Mormidea Amyot & Serville, 1843

- genre Mormidella Horváth, 1889

- genre Morna Stål, 1867

- genre Moromorpha Rolston, 1978

- genre Mulungua Linnavuori, 1982

- genre Munduala Distant, 1910

- genre Munshiana Ahmad & Kamaluddin, 1987

- genre Murgantia Stål, 1862

- genre Muscanda Walker, 1868

- genre Mustha Amyot & Serville, 1843

- genre Myappena Distant, 1910

- genre Mycoolona Distant, 1910

- genre Mygoodano Distant, 1910

- genre Myota Spinola, 1850

- genre Myrochea Amyot & Serville, 1843

- genre Nazeeriana Ahmad & Kamaluddin, 1978

- genre Neagenor Bergroth, 1891

- genre Nealeria Bergroth, 1893

- genre Neapodops Slater & Baranowski, 1970

- genre Neoacrosternum Day, 1965

- genre Neoadoxoplatys Kormilev, 1956

- genre Neoaphylum Štys & Davidová-Vilímová, 2001

- genre Neocazira Distant, 1883

- genre Neococalus Bergroth, 1891

- genre Neocoquerelidea Cachan, 1952

- genre Neoderoploa Pennington, 1922

- genre Neodorpius Ahmad & Afzal, 1989

- genre Neogynenica Yang, 1935

- genre Neohalys Ahmad & Perveen, 1982

- genre Neojurtina Distant, 1921

- genre Neoleprosoma Kormilev & Pirán, 1952

- genre Neolodosocoris Memon & Ahmad, 2002

- genre Neomazium Distant, 1910

- genre Neopharnus Van Duzee, 1910

- genre Neoplautia Ahmad & Rana, 1981

- genre Neoptolemus Horváth, 1915

- genre Neoschyzops Ahmad & Kamaluddin, 1990

- genre Neostrachia Saunders, 1877

- genre Neosurenus Distant, 1920

- genre Neotibilis Grazia & Barcellos, 1994

- genre Neottiglossa Kirby, 1837

- genre Nesagaeus Bergroth, 1906

- genre Nesobius Bergroth, 1906

- genre Nevisanus Distant, 1893

- genre Nezara Amyot & Serville, 1843

- genre Niarius Stål, 1867

- genre Nimbocoris Villiers, 1959

- genre Nimboplax Linnavuori, 1982

- genre Niphe Stål, 1867

- genre Nkolbissonia Linnavuori, 1982

- genre Nkolbissonicoris Rider, 1998

- genre Nocheta Rolston, 1980

- genre Notius Dallas, 1851

- genre Notopodops Barber & Sailer, 1953

- genre Novatilla Distant, 1888

- genre Numilia Stål, 1867

- genre Obuducoris Linnavuori, 1982

- genre Ocellatocoris Campos & Grazia, 2001

- genre Ochisme Kirkaldy, 1904

- genre Ochlerus Spinola, 1837

- genre Ochrophara Stål, 1871

- genre Ochrorrhaca Breddin, 1904

- genre Ochyrotylus Jakovlev, 1885

- genre Ocirrhoe Stål, 1867

- genre Odmalea Bergroth, 1914

- genre Oebalus Stål, 1862

- genre Oechalia Stål, 1862

- genre Oenopiella Bergroth, 1891

- genre Ogmocoris Mayr, 1864

- genre Okeanos Distant, 1911

- genre Olbia Stål, 1862

- genre Omyta Spinola, 1850

- genre Oncinoproctus Breddin, 1904

- genre Oncocoris Mayr, 1866

- genre Oncodochilus Fieber, 1851

- genre Oncotropis Stål, 1871

- genre Oncozygia Stål, 1872

- genre Oncozygidea Reuter, 1882

- genre Ooldeon Gross, 1975

- genre Oplistochilus Jakovlev, 1887

- genre Oplomus Spinola, 1840

- genre Opophylax Bergroth, 1918

- genre Opsitoma Cachan, 1952

- genre Orbatina Ruckes, 1960

- genre Ornithosoma Kormilev, 1957

- genre Orthoschizops Spinola, 1850

- genre Otantestia Breddin, 1900

- genre Ouscha Distant, 1921

- genre Padaeus Stål, 1862

- genre Pallantia Stål, 1862

- genre Palomena Mulsant & Rey, 1866

- genre Pandonotum Ruckes, 1965

- genre Pantochlora Stål, 1870

- genre Parabolbocoris Schouteden, 1903

- genre Parabrochymena Larivière, 1992

- genre Parachinavia Roche, 1977

- genre Paracritheus Bergroth, 1891

- genre Paradictyotus Gross, 1975

- genre Paragenor Gross, 1976

- genre Parahypatropis Grazia & Fernandes, 1996

- genre Parajalla Distant, 1911

- genre Paralcimocoris Zhang & Lin, 1988

- genre Paralcippus Becker & Grazia, 1986

- genre Paraleria Reuter, 1887

- genre Paralerida Linnavuori, 1982

- genre Paralincus Distant, 1911

- genre Paramecocephala Benvegnú, 1968

- genre Paramecocoris Stål, 1853

- genre Paramenestheus Breddin, 1900

- genre Paranevisanus Distant, 1908

- genre Parantestia Linnavuori, 1973

- genre Parantiteuchus Ruckes, 1962

- genre Parapoecilometis Gross, 1976

- genre Paratibilis Ruckes, 1960

- genre Paratibraca Campos & Grazia, 1995

- genre Parealda Schouteden, 1907

- genre Parentheca Berg, 1891

- genre Parochlerus Breddin, 1904

- genre Parocirrhoe Gross, 1975

- genre Parodius Distant, 1900

- genre Parodmalea Rider, 1994

- genre Parvacrena Ruckes, 1963

- genre Parvamima Ruckes, 1960

- genre Patanius Rolston, 1987

- genre Paterculus Distant, 1902

- genre Patronatus Ruckes, 1965

- genre Pausias Jakovlev, 1905

- genre Pedinonotus Fernandes & Grazia, 2002

- genre Pegala Stål, 1867

- genre Pelidnocoris Stål, 1867

- genre Pellaea Stål, 1872

- genre Peltasticus Dallas, 1851

- genre Penedalsira Linnavuori, 1982

- genre Pentatoma Olivier, 1789

- genre Pentatomiana Grazia & Barcellos, 2004

- genre Pentatomites Scudder, 1890 †

- genre Pentatomoides Jordan, 1967 †

- genre Peribalus Mulsant & Rey, 1866

- genre Perillus Stål, 1862

- genre Peromatus Amyot & Serville, 1843

- genre Petalaspis Bergroth, 1916

- genre Phaeocoris Jakovlev, 1887

- genre Phalaecus Stål, 1862

- genre Pharnus Stål, 1867

- genre Pharypia Stål, 1861

- genre Phavorinus Distant, 1902

- genre Phereclus Stål, 1862

- genre Phineus Stål, 1862

- genre Phoeacia Stål, 1862

- genre Phricodus Spinola, 1839

- genre Phyllocephala Laporte, 1833

- genre Phymatocoris Stål, 1853

- genre Picromerus Amyot & Serville, 1843

- genre Piezodorus Fieber, 1860

- genre Pinthaeus Stål, 1867

- genre Pirricoris Gross, 1975

- genre Placidocoris Ruckes, 1965

- genre Placocoris Mayr, 1864

- genre Placosternum Amyot & Serville, 1843

- genre Planopsis Schouteden, 1907

- genre Platistocoris Rider, 1998

- genre Platycarenus Fieber, 1860

- genre Platycoris Guérin-Méneville, 1831

- genre Platynopiellus Thomas, 1994

- genre Platynopus Amyot & Serville, 1843

- genre Plautia Stål, 1864

- genre Podisus Herrich-Schaeffer, 1851

- genre Pododus Amyot & Serville, 1843

- genre Podops Laporte de Castelnau, 1833

- genre Poecilometis Dallas, 1851

- genre Poecilotoma Dallas, 1851

- genre Poliocoris Kirkaldy, 1910 †

- genre Polioschistus Scudder, 1890 †

- genre Polycarmes Stål, 1867

- genre Ponapea Ruckes, 1963

- genre Poriptus Stål, 1861

- genre Porphyroptera China, 1929

- genre Poteschistus Scudder, 1890 †

- genre Praepharnus Barber & Bruner, 1932

- genre Praetextatus Distant, 1901

- genre Pretorius Distant, 1898

- genre Priapismus Distant, 1889

- genre Priassus Stål, 1867

- genre Prionaca Dallas, 1851

- genre Prionocompastes Breddin, 1900

- genre Prionosoma Uhler, 1863

- genre Prionotocoris Kormilev, 1955

- genre Procleticus Berg, 1891

- genre Propetestrica Musgrave, 1930

- genre Protestrica Schouteden, 1905

- genre Proxys Spinola, 1837

- genre Prytanicoris Gross, 1978

- genre Pseudadoxoplatys Rolston, 1992

- genre Pseudaelia Distant, 1910

- genre Pseudanasida Schouteden, 1907

- genre Pseudapines Bergroth, 1912

- genre Pseudatelus Linnavuori, 1982

- genre Pseudevoplitus Ruckes, 1958

- genre Pseudoacrosternum Day, 1965

- genre Pseudobebaeus Distant, 1911

- genre Pseudocyrtocoris Jensen-Haarup, 1926

- genre Pseudolerida Schouteden, 1958

- genre Pseudoncocoris Gross, 1976

- genre Psorus Bergroth, 1914

- genre Pugione Stål, 1867

- genre Putonia Stål, 1872

- genre Pylophora Van Duzee, 1923

- genre Ramosiana Kormilev, 1950

- genre Randolotus Distant, 1902

- genre Rhacognathus Fieber, 1860

- genre Rhaphigaster Laporte, 1833

- genre Rhombocoris Mayr, 1864

- genre Rhynchocoris Westwood, 1837

- genre Rhyncholepta Bergroth, 1911

- genre Rhyssocephala Rider, 1992

- genre Riaziana Hasan, Afzal & Ahmad, 1989

- genre Riazocoris Ahmad & Afzal, 1979

- genre Rideriana Grazia & Frey-da-Silva, 2003

- genre Rio Kirkaldy, 1909

- genre Risbecella Schouteden, 1942

- genre Risibia Horváth, 1888

- genre Roebournea Schouteden, 1906

- genre Roferta Rolston, 1981

- genre Rolstoniellus Rider, 1997

- genre Rubiconia Dohrn, 1860

- genre Ruckesiocoris Rider, 1998

- genre Runibia Stål, 1861

- genre Sabaeus Stål, 1867

- genre Saceseurus Breddin, 1900

- genre Sachana Amyot & Serville, 1843

- genre Salixocoris Ahmad & Abbasi, 1974

- genre Salvianus Distant, 1902

- genre Sandehana Distant, 1898

- genre Saontarana Distant, 1918

- genre Sarju Ghauri, 1977

- genre Schaefferella Spinola, 1850

- genre Schismatops Dallas, 1851

- genre Schraderiellus Rider, 1998

- genre Schyzops Spinola, 1837

- genre Sciocoris Fallén, 1829

- genre Sciomenida Gross, 1976

- genre Scotinophara Stål, 1867

- genre Scribonia Stål, 1865

- genre Scylax Distant, 1887

- genre Seansonius Rider, 1998

- genre Senectius Rolston, 1987

- genre Sennertus Distant, 1900

- genre Sephela Amyot & Serville, 1843

- genre Sepidiocoris Schouteden, 1903

- genre Sepontia Stål, 1865

- genre Sepontiella Miyamoto, 1990

- genre Serbana Distant, 1906

- genre Serdia Stål, 1860

- genre Severinina Schouteden, 1903

- genre Sibaria Stål, 1872

- genre Similiforstona Campos & Grazia, 2000

- genre Similliserdia Fortes & Grazia, 1998

- genre Sinometis Zheng & Liu, 1987

- genre Socantestia Ribes & Schmitz, 1992

- genre Solenocoris Oshanin, 1922

- genre Solenogaster Reuter, 1887

- genre Spermatodes Bergroth, 1914

- genre Spinalanx Rolston & Rider, 1988

- genre Stachyomia Stål, 1871

- genre Stagonomus Gorski, 1852

- genre Stalius Rolston, 1992

- genre Staria Dohrn, 1860

- genre Starioides Matsumura, 1913

- genre Steleocoris Mayr, 1864

- genre Stenozygum Fieber, 1861

- genre Sternodontus Mulsant & Rey, 1856

- genre Stictochilus Bergroth, 1918

- genre Stilbotes Stål, 1871

- genre Stiretrus Laporte, 1833

- genre Stirotarsus Bergroth, 1911

- genre Storthecoris Horváth, 1883

- genre Storthogaster Karsch, 1892

- genre Strachia Hahn, 1831

- genre Stysiana Grazia, Fernandes & Schwertner, 1999

- genre Stysicoris Ahmad & Kamaluddin, 1985

- genre Supputius Distant, 1889

- genre Surenus Distant, 1901

- genre Sympiezorhincus Spinola, 1837

- genre Tachengia China, 1925

- genre Tahitocoris Yang, 1935

- genre Tantesia Cachan, 1952

- genre Tantia Distant, 1910

- genre Tarisa Amyot & Serville, 1843

- genre Taubatecoris Martins, 1997 †

- genre Taurocerus Amyot & Serville, 1843

- genre Taurodes Dallas, 1851

- genre Teleocoris Kirkaldy, 1910 †

- genre Teleoschistus Scudder, 1890 †

- genre Tenerva Cachan, 1952

- genre Tepa Rolston & McDonald, 1984

- genre Tepperocoris Gross, 1975

- genre Terania Pirán, 1963

- genre Testrica Walker, 1867

- genre Tetragonotum Ruckes, 1965

- genre Tetrochlerus Breddin, 1904

- genre Tetroda Amyot & Serville, 1843

- genre Tetrodias Kirkaldy, 1909

- genre Thalagmus Stål

- genre Theloris Stål, 1865

- genre Theseus Stål, 1867

- genre Thlimmoschistus Scudder, 1890 †

- genre Thnetoschistus Scudder, 1890 †

- genre Tholagmus Stål, 1860

- genre Tholosanus Distant, 1899

- genre Thoreyella Spinola, 1850

- genre Thoria Stål, 1865

- genre Thryptomenecoris Gross, 1975

- genre Thyanta Stål, 1862

- genre Tibilis Stål, 1860

- genre Tibraca Stål, 1860

- genre Tinganina Bergroth, 1909

- genre Tipulparra Ghauri, 1980

- genre Tiroschistus Scudder, 1890 †

- genre Tisia Hoberlandt, 1993

- genre Tmetopis Kiritshenko, 1947

- genre Tolumnia Stål, 1867

- genre Tornosia Bolívar, 1879

- genre Trachyops Dallas, 1851

- genre Trichopepla Stål, 1867

- genre Tricompastes Cachan, 1952

- genre Trincavellius Distant, 1900

- genre Tripanda Berg, 1899

- genre Triplatyx Horváth, 1904

- genre Trochiscocoris Reuter, 1890

- genre Troilus Stål, 1867

- genre Tropicorypha Mayr, 1864

- genre Tshibalaka Schouteden, 1963

- genre Tshingisella Kiritshenko, 1913

- genre Turrubulana Distant, 1910

- genre Tylospilus Stål, 1870

- genre Tynacantha Dallas, 1851

- genre Tyoma Spinola, 1850

- genre Tyomana Miller, 1952

- genre Tyrannocoris Thomas, 1992

- genre Uddmania Bergroth, 1915

- genre Udonga Distant, 1921

- genre Umgababa Leston, 1953

- genre Uncinala Ruckes, 1965

- genre Unicrus Ruckes, 1966

- genre Utana Distant, 1900

- genre Utheria Gross, 1975

- genre Uvaldus Rolston, 1992

- genre Vadonidea Cachan, 1952

- genre Valescus Distant, 1901

- genre Ventocoris Hahn, 1834

- genre Veterna Stål, 1865

- genre Vidada Rolston, 1980

- genre Vilpianus Stål, 1860

- genre Vitellus Stål, 1865

- genre Vitruvius Distant, 1901

- genre Vulsirea Spinola, 1837

- genre Weda Schouteden, 1905

- genre Xiengia Distant, 1921

- genre Zangiola Breddin, 1901

- genre Zaplutus Bergroth, 1893

- genre Zhengius Rider, 1998

- genre Zicrona Amyot & Serville, 1843

- genre Zouicoris Zheng, 1986

Notes et références

- Roland Lupoli et François Dusoulier, Les punaises Pentatomoidea de France, Paris, Edition Ancyrosoma, , 429 p.

- Valeriu Derjanschi et Jean Péricart, Hémiptères Pentatomoidea euro-méditerranéens (Faune de France 90), , 500 p.

- Integrated Taxonomic Information System (ITIS), www.itis.gov, CC0 https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK, consulté le 13 décembre 2018

- NCBI, consulté le 13 décembre 2018

- BioLib, consulté le 13 décembre 2018

- Catalogue of Life Checklist, consulté le 13 décembre 2018

Annexes

Bibliographie

- Publication originale : (en) William Elford Leach, « Entomology », dans Brewster, D. (Ed), Brewster’s Edinburgh Encyclopedia. Volume IX [part I], Edinburgh, (lire en ligne), p. 121.

Article connexe

Liens externes

- Vincent Derreumaux, Les punaises Pentatomidae vertes de France. Clé photographique simplifiée. Version du 01 février 2012.

Références taxonomiques

- (en) Référence BioLib : Pentatomidae Leach, 1815 (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Pentatomidae (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Pentatomidae

- (fr+en) Référence ITIS : Pentatomidae Leach, 1815 (consulté le )

- (en) Référence IRMNG : Pentatomidae Leach, 1815 (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Pentatomidae (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence Paraneoptera Species Files : Pentatomidae (consulté le )

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Pentatomidae (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023