Pechblende

La pechblende, également appelée uraninite, pechurane ou uranochre, est un minéral radioactif qui représente le principal minerai d'uranium. Le gisement de Jachymov (comté de Karlovy Vary, République tchèque), aujourd'hui épuisé, est le plus connu ; c'est lui qui a fourni la pechblende dont Pierre et Marie Curie ont extrait le polonium et le radium.

| Pechblende Catégorie IV : oxydes et hydroxydes[1] | |

| |

| Général | |

|---|---|

| Nom IUPAC | Dioxyde d'uranium |

| Classe de Strunz | 4.DL.05

|

| Classe de Dana | 05.01.01.01

|

| Formule chimique | UO2 |

| Identification | |

| Masse formulaire[2] | 270,0277 ± 0,0006 uma O 11,85 %, U 88,15 %, |

| Couleur | marron ou noir |

| Classe cristalline et groupe d'espace | Hexakisoctaédrique (m3m) symboles H-M : (4/m 3 2/m) Fm3m |

| Système cristallin | cubique |

| Réseau de Bravais | a = 5,4682 Å ; Z = 4 |

| Clivage | inexistant |

| Cassure | conchoïdale ou quelconque |

| Échelle de Mohs | 5-6 |

| Trait | noir à noir verdâtre |

| Éclat | submétallique |

| Éclat poli | noir velouté avec les aspects de l'acier |

| Propriétés optiques | |

| Indice de réfraction | aucune |

| Pléochroïsme | aucun |

| Biréfringence | aucune |

| Fluorescence ultraviolet | aucune |

| Transparence | opaque |

| Propriétés chimiques | |

| Densité | de 10,3 à 10,6 pour les pechblendes les moins altérées |

| Fusibilité | Infusible. Donne, avec le borax, des perles fortement fluorescentes aux ultraviolets |

| Solubilité | Dans l'acide sulfurique, nitrique et fluorhydrique |

| Propriétés physiques | |

| Magnétisme | aucun |

| Radioactivité | très forte |

| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |

Histoire

Origine du nom

La pechblende se trouvait en abondance dans les mines d'argent de Bohême. Son nom signifie « fausse poix » en allemand, de pech (« poix ») et blende (« trompeur »)[3]. La pechblende formait en effet d'abondantes veines sombres et stériles dans les mines argentifères.

Découverte de l'uranium puis du polonium et du radium

L'uranium est mis en évidence en 1789 par le chimiste prussien Martin Heinrich Klaproth qui examine de la pechblende extraite de la mine argentifère de Saint Joachimsthal.

C'est en recherchant tous les produits contenus dans ce minerai que Marie Curie découvrit, en 1898, le polonium puis le radium. En effet, Marie Curie, à l'époque jeune doctorante embauchée par Henri Becquerel pour étudier les rayons uraniques, travailla d’abord sur l’uranium puis sur la pechblende, dont le rayonnement bien plus intense venait d'être remarqué. Elle mit en place une méthode radiochimique afin de déterminer l’origine précise du rayonnement de la pechblende : diviser, puis purifier, puis précipiter. Cette méthode était censée permettre d'isoler l'élément seul responsable du rayonnement.

En 1898, furent ainsi mesurées l’activité d’un atome de radium, puis celle du polonium. Pour leur étude de la radioactivité, Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie obtinrent le prix Nobel de physique en 1903. La découverte du radium et du polonium permit ensuite à Marie Curie de recevoir le prix Nobel de chimie en 1911. Ce fut la première démonstration de l’existence des atomes de radium et de polonium, qui existent mais sont instables. Marie Curie mourra d'un cancer à cause de son exposition aux radiations le à Sancellemoz. Cette découverte remit en cause la conception grecque antique qui stipulait que la matière était insécable et éternelle, et qu'il existait donc un nombre fini d'atomes stables.

Pechblende et bombe atomique

Durant la Seconde Guerre mondiale, la pechblende de la mine de Shinkolobwe, au Congo belge, servit à expérimenter et à construire les premières bombes atomiques.

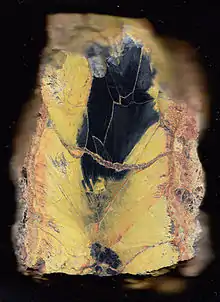

Section polie de pechblende.

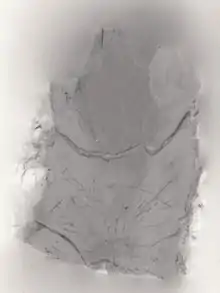

Section polie de pechblende. Papier photographique impressionné par le rayonnement de la pechblende.

Papier photographique impressionné par le rayonnement de la pechblende..png.webp) Pechblende avec altérations de Grury (Saône-et-Loire, France). Dimensions de l'échantillon : 12 cm x 9 cm x 8 cm.

Pechblende avec altérations de Grury (Saône-et-Loire, France). Dimensions de l'échantillon : 12 cm x 9 cm x 8 cm..jpg.webp) Ce spécimen (80 mm x 70 mm) de pechblende de Johanngeorgenstadt est caractéristique de cette variété d'uraninite. Les gisements de Jachymov (Sankt Joachimstal) et de Johanngeorgenstadt ont fourni des spécimens remarquables et très similaires de cette espèce.

Ce spécimen (80 mm x 70 mm) de pechblende de Johanngeorgenstadt est caractéristique de cette variété d'uraninite. Les gisements de Jachymov (Sankt Joachimstal) et de Johanngeorgenstadt ont fourni des spécimens remarquables et très similaires de cette espèce.

Utilisation

- Depuis plusieurs siècles, la pechblende a été utilisée comme adjuvant dans les pigments pour céramiques afin de créer des coloris intéressants.

- Elle fut employée pour teinter le cristal de Bohême. La variété de cristal ouraline est la plus connue en France. Ce type de cristal est doté d'une forte fluorescence en jaune vert sous l'action du rayonnement ultraviolet.

- La pechblende est le constituant principal des minerais d'uranium pour l'industrie nucléaire. Ce minéral peut se rencontrer sous forme massive (ce qui n'est pas si fréquent) ou sous forme disséminée dans la roche : l'exemple des carburanes rencontrées dans le fameux gisement de Lodève est typique puisque le minéral a été piégé par de la matière organique.

Références culturelles

- Dans Les Yeux d'Elsa, poème d'Aragon, on peut lire l'alexandrin « J'ai retiré ce radium de la pechblende », qui fait référence aux expérimentations de Pierre et Marie Curie.

- Dans le jeu vidéo Subnautica, l'uraninite est exploitable avec un mini réacteur nucléaire pour alimenter en énergie une base.

- Dans le film Radioactive, Rosamud Pike, incarne Marie Curie, manipulant la pechblende pour isoler le radium et le polonium.

Notes et références

- La classification des minéraux choisie est celle de Strunz, à l'exception des polymorphes de la silice, qui sont classés parmi les silicates.

- Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.

- Ole Johnsen (trad. du danois par Marie-Jo Dubourg-Savage et Marie-Anne Tattevin), Guide Delachaux des minéraux [« Mineralernes Verden »], Paris, Delachaux et Niestlé, coll. « Guide Delachaux », (réimpr. 2006), 3e éd. (1re éd. 2000), 438 p. (ISBN 978-2-603-02459-1), p. 176.