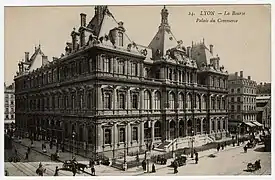

Palais de la Bourse (Lyon)

Le palais de la Bourse ou palais du Commerce est un édifice situé dans le 2e arrondissement de Lyon, en France. Inauguré en 1860 par l'empereur Napoléon III, il fait l'objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [1]. Bordé par la place des Cordeliers au sud, la place de la Bourse au nord, la rue de la République à l'ouest et la rue de la Bourse à l'est, il abrite actuellement le siège de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon.

| Type | |

|---|---|

| Destination actuelle |

Siège de la CCI de Lyon |

| Style | |

| Architecte | |

| Construction | |

| Commanditaire | |

| Propriétaire | |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune |

| Coordonnées |

45° 45′ 50″ N, 4° 50′ 11″ E |

|---|

|

|

|

Histoire

Dans le contexte des percées de la Presqu'île de Lyon au Second Empire menées par le préfet Claude-Marius Vaïsse, est décidée en 1853 la construction du palais du Commerce. Il doit réunir un musée d'art et d'industrie, des magasins, la compagnie des agents de change et des courtiers en soie ainsi que la chambre de commerce et le tribunal de commerce. Le , René Dardel –architecte du pont la Feuillée, des halles couvertes de la rue de la Martinière et du percement de la rue Victor-Hugo– est choisi par le préfet Vaïsse pour la construction de l'édifice.

La construction démarre en 1856 et la première pierre est posée le . Le bâtiment est inauguré par Napoléon III et l'impératrice Eugénie le .

La Bourse de Lyon a été le principal marché régional de France. Le parquet, établi en 1845, émerge puis s’emballe au début des années 1880. La crise de 1882 provoque l’effondrement du marché, qui lutte pour sa survie en liquidant progressivement le passif laissé par le krach, puis en bénéficiant de l’activité croissante de la Coulisse. En adoptant de nouveaux horaires de Bourse et en admettant à la cote officielle des valeurs échangées à Paris, Lyon attire des ordres d’arbitrageurs du marché non officiel parisien[2]. Mais à la Belle Époque l’effervescence de l’économie locale est catalysée vers le marché par des changements institutionnels aux niveaux local et national[3].

Lyon fut un haut-lieu de la spéculation sur les sociétés moyennes dans les années 1920, en particulier celles exploitant la houille blanche des Alpes, temps fort de l'histoire boursière, les sept bourses de province voyant leur capitalisation multipliée par neuf entre 1914 et 1928[4], pour atteindre 16 % de la capitalisation française contre 9 % en 1914. La Bourse de Lyon joue un rôle considérable lors de l'essor de la houille blanche des années 1920, car la Chambre syndicale lyonnaise adopte une nouvelle politique d’admission à la cote plus favorable aux titres des petites entreprises locales[2]. La consommation électrique française, aluminium inclus, quadruple au cours des années 1920 alors qu'elle double simplement en Europe[5]. La seule production hydroélectrique est multipliée par huit. Le secteur pèse 20 % des émissions d'obligations et surtout d'actions française en 1930 contre 8 % dans la première partie des années 1920[6]. Les grands barrages se multiplient et permettent d'investir dans des lignes à haute tension pour l'interconnexion électrique de grande capacité, qui permet de relier les « deux France énergétiques » : le sud hydraulique et le nord charbonnier[7]. Moins cher, l'hydraulique complète les centrales thermiques pour abaisser leur coût de revient. Ces dernières relaient l'hydraulique en saison de basses-eaux des torrents. Ensuite, les premiers lacs de barrage permettent de répondre aux pics de demande.

Destinée à l'origine à accueillir de nombreuses institutions, le palais de la Bourse, aujourd'hui chambre de commerce et d'industrie de Lyon, a abrité :

- le tribunal de commerce ;

- la Compagnie des courtiers en soie et marchandises qui quitte le bâtiment dès 1867 ;

- le conseil des prud'hommes qui y tient ses séances jusqu'en 1927 ;

- le Crédit lyonnais, banque lyonnaise née de la réunion de soyeux, dont le siège y est établi jusqu'en 1934.

C'est en sortant de l'édifice le que le président de la République Sadi Carnot se fait assassiner par l'anarchiste Sante Geronimo Caserio sous les fenêtres donnant sur la rue de la République. Un pavé de couleur rouge, au sol, et une plaque commémorative, sur le mur, sont présents à l'endroit précis.

Ouverture de la rue Impériale (actuellement rue de la République) et construction du Palais du Commerce, 1857

Ouverture de la rue Impériale (actuellement rue de la République) et construction du Palais du Commerce, 1857 Le palais de la Bourse vers 1890–1905

Le palais de la Bourse vers 1890–1905 Façade sud du palais du Commerce de la Ville de Lyon, 1868, Architecte René Dardel, Archives municipales de Lyon.

Façade sud du palais du Commerce de la Ville de Lyon, 1868, Architecte René Dardel, Archives municipales de Lyon. La Bourse vers 1894-1920

La Bourse vers 1894-1920 Palais de la Bourse en 2019

Palais de la Bourse en 2019

Architecture

Le bâtiment mesure 56,6 mètres sur 64,5 mètres. Il est composé de quatre pavillons d'angle et d'une salle centrale, appelée Salle de la Corbeille qui en occupe toute la hauteur.

La décoration du bâtiment, tant dans ses façades que ses parties intérieures reflète la destination de l'édifice : des statues de la Justice, de la Tempérance, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie. Les deux façades au nord et au sud sont richement décorées avec de nombreux entablements, balcons et colonnes. La plupart des peintures des plafonds intérieurs sont l'œuvre d'artistes lyonnais tels que Antoine Claude Ponthus-Cinier ou de Jean-Baptiste Beuchot.

La statue extérieure aux pieds de l'escalier donnant sur la place des Cordeliers, une allégorie où Saône et Rhône personnifiées joignent leur bras pour pointer vers l'avenir, est une œuvre en marbre blanc du sculpteur André Vermare et date de 1905.

Façade nord

Façade nord Détail de l'horloge du fronton en 1868 (façade sud)

Détail de l'horloge du fronton en 1868 (façade sud) L'horloge du fronton (façade sud)

L'horloge du fronton (façade sud) Coin nord-est, vu depuis la rue de la Bourse

Coin nord-est, vu depuis la rue de la Bourse Détails du pavillon sud-est

Détails du pavillon sud-est Sculptures Le Rhône et la Saône, par André Vermare (façade sud)

Sculptures Le Rhône et la Saône, par André Vermare (façade sud) Le Rhône et la Saône vu "d'en aval"

Le Rhône et la Saône vu "d'en aval"

Intérieur

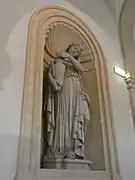

Au centre du bâtiment se trouve la grande salle de la bourse, ou salle de la corbeille (en référence à la corbeille où se trouvaient les agents de change, qui a disparu). De nombreuses sculptures et reliefs ornent les murs : les armoiries des principales villes commerciales de l'époque encadrées de feuillages correspondant aux pays qu'elles représentent font le tour de la salle, selon les dessins de René Dardel. Au premier niveau, quatre niches contiennent chacune une statue représentant les quatre élements : La Terre et L'Air par Jean-Marie Bonnassieux, et L'Eau et Le Feu par François Félix Roubaud[8]. La galerie supérieure contient quatre statues de Joseph-Hugues Fabisch, représentant les quatre parties du monde : l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe[8] - [9]. Toujours au premier étage, au-dessus de l'horloge située au sud, se trouve un groupe de trois femmes sculpté par Jean-Marie Bonnassieux, représentant « l'heure prochaine ou le pouvoir naissant, l'heure du moment ou le pouvoir régnant, l'heure passée ou le pouvoir expiré »[10].

Salle de la corbeille

Salle de la corbeille Les Heures de la vie par Bonnassieux

Les Heures de la vie par Bonnassieux

- Les quatre éléments par Roubaud et Bonnassieux

L'Eau (Roubaud)

L'Eau (Roubaud) L'Air (Bonnassieux)

L'Air (Bonnassieux) La Terre (Bonnassieux)

La Terre (Bonnassieux) Le Feu (Roubaud)

Le Feu (Roubaud)

- Les Quatre Parties du monde par Fabisch

Au dernier niveau alternent des cariatides et des atlantes de Guillaume Bonnet sculptées dans du bois de tilleul.

Le tribunal de commerce

De 1861 à 1995, le Tribunal de Commerce est installé au Palais de la Bourse.

Joseph Chalier est le premier Président du Tribunal de Commerce de Lyon. Elu le .

- De 1930 à 1945 ;

- Jean-Charles VINCENT (1930-1934)

- Henri SERVAN (1935-1936)

- Antoine GIGNOUX (1937-1945)

- De 1946 à 1949 ;

- Pierre BARDOT (1946)

- Maxime AYMARD (1947)

- Léon MANGER (1948-1949)

- De 1950 à 1959 ;

- Henri GORMAND (1950-1953)

- Paul BOISSENOT (1954-1958)

- Henri JANNIN (1958-1959)

- De 1960 à 1969 ;

- Maurice BROSSETTE (1960-1963)

- Raymond GINDRE (1963-1966)

- A. MISSOL-LEGOUX (1966-1969)

Accessibilité

Ce site est desservi par la station de métro Cordeliers.

Pour approfondir

Bibliographie

- Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, La chambre de commerce et d'industrie de Lyon, trois siècles d'histoire en archives, Lyon, , 144 p. (ISBN 2-86069-045-X)

- Jacques Beaufort, L'Architecture à Lyon : Lyon et le Grand Lyon de 1800 à 2000, t. II, Saint-Julien Molin Molette, Jean-Pierre Huguet, (ISBN 2-907410-41-5), p. 38-39.

- De la rue Impériale à la rue de la République, Archives municipales de Lyon, 1991

- René Dardel, Monographie du Palais du Commerce élevé à Lyon : Sous l'administration de Monsieur Vaïsse, sénateur, administrateur du département du Rhône, Paris, A. Morel,

Articles connexes

Notes et références

- Notice no PA00117979, base Mérimée, ministère français de la Culture

- "Le 17e Congrès mondial d’histoire économique", par Jérémy Ducros, doctorant à l’EHESS et à l’École d’Économie de Paris

- "Aux sources de l’histoire boursière régionale : les archives de la Compagnie des Agents de Change de Lyon", par Angelo Riva

- Histoire de la Bourse, par Paul Lagneau-Ymonet et Angelo Riva, éditions La Découverte 2011

- "Raisons et enjeux de l'interconnexion en France 1919-1941", page 121, par Jacques Lacoste (1986)

- "Dynamique des systèmes techniques et « capitalisme » : le cas de l'industrie électrique en France, 1880-1939 ", par François Caron dans Histoire, économie et société (2000)

- "Raisons et enjeux de l'interconnexion en France 1919-1941", page 112, par Jacques Lacoste (1986)

- Dardel 1868, p. 15.

- J.-B. Monfalcon, Histoire monumentale de la ville de Lyon : Quatrième partie, t. IV, Paris, , 204 p., chap. XIII (« Dix années de l'administration de M. le sénateur Vaïsse »), p. 43.

- Dardel 1868, p. 16.