Opis

Opis (Akkadien Upî ou Upija, Grec ancien : Ὦπις) est une ancienne cité babylonienne situé près du Tigre, non loin de Bagdad. Les textes akkadiens et grecs indiquent qu’elle était située à l’est du Tigre, près de la rivière Diyala. Des enquêtes récentes situent Opis sur le tertre appelé Tall al-Mujailāt (ou Tulūl al-Mujaili), à 32 km au sud-est en ligne droite du centre de Bagdad et à 76 km au nord-est en ligne droite de l’ancienne Babylone[1].

À l'époque hellénistique, Opis est un port fluvial de première importance. Xénophon parle d'une ville considérable. D'après des tablettes datant de Cyrus, la ville aurait constitué un très grand marché, où des représentants de la maison des Egibis venaient acheter et vendre des esclaves. Opis est traversée par les Dix-Mille et par Alexandre de retour d'Inde. La ville est un petit village sans importance à l'époque de Strabon.

Opis : enjeu des conquêtes hellénistiques (VIe – IIe siècle av. J.-C.)

Première mention d'Opis

Opis est mentionnée pour la première fois au début du deuxième millénaire av. J.-C. Au XIVe siècle av. J.-C., elle devient la capitale administrative de la région de Babylone. Les Babyloniens ont creusé le « Canal Royal » entre l’Euphrate et le Tigre, qui se termine près d’Opis. Le roi babylonien Nabuchodonosor II (605-562 av. J.-C.) construit un mur entre les deux rivières pour se protéger d'une potentielle invasion mède. La ligne fortifiée continue vers l’est au-delà du Tigre et finit près d’Opis.

Conquête perse

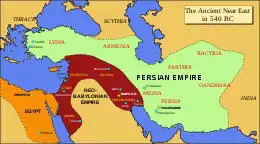

En octobre av. J.-C., les troupes du roi babylonien Nabonide (556-539 av. J.-C.) défendent Opis contre les Perses commandés par Cyrus le Grand (559-530 av. J.-C.). Les Babyloniens sont vaincus et la population se révolte contre son gouvernement. Cyrus en profite pour capturer Babylone. Opis était située près de la route royale persane, qui reliait l’ancienne capitale élamite Suse au centre de l’Assyrie autour d’Erbil et, plus à l’ouest, la capitale lydienne, Sardes.

Conquête macédonienne

En septembre 331 av. J.-C., le roi de Macédoine Alexandre le Grand (336-323 av. J.-C.) remporte la bataille de Gaugamèles, face à Darius III (336-330 av. J.-C.) et prend probablement possession en même temps d’Opis. Quelque temps plus tard, au printemps 324 av. J.-C., à la suite d'une mutinerie de ses soldats à la rivière Hyphase (la rivière Beas maintenant) qui contestent la part croissante des nouvelles recrues perses et craignent de voir le roi établir le centre de son royaume en Asie, il est obligé de faire machine arrière en Inde (c'est la sédition d'Opis). Désireux d’unir durablement ses sujets macédoniens et perses, il fait un serment d’unité devant 9000 soldats perses et grecs à Opis. Dans la même idée, il se marie avec Stateira, la fille de Darius, et célèbre de nombreuses alliances entre ses officiers de haut-rang et des nobles venues de Perse ou de l’est.

L'autorité hellénistique

Séleucos Ier Nicator (306-281 av. J.-C.), l’un des successeurs d’Alexandre, fonde l’empire séleucide et construit une capitale à Séleucie, à l’est du Tigre, à 19 km au sud-ouest d’Opis. La cité hellénistique de Séleucie du Tigre éclipse rapidement les anciens centres mésopotamiens de la région, comme Babylone, Sippar et Opis. Au deuxième siècle av. J.-C., l’empire parthe conquiert les provinces est de l’empire séleucide, dont Séleucie et Opis. Ces deux villes sont à leur tour éclipsées par l’émergence de la capitale parthe de Ctésiphon, située entre les deux villes.

Un épisode marquant : la bataille d'Opis (539 av. J.-C.)

Sources

La principale source d’information concernant la campagne de Cyrus en Mésopotamie en 539 av. J.-C. est la chronique de Nabonide qui fait partie d’une série de tablettes en argile appelée les chroniques babyloniennes qui narrent l’histoire de l’ancienne Babylone. Des détails additionnels sont apportés par des documents datant de l’époque de Cyrus ayant survécu, le cylindre de Cyrus. D’autres informations nous sont connues grâce aux écrivains de la Grèce antique, Hérodote et Xénophon, dont les écrits diffèrent des sources perses et babyloniennes. Bien que la chronique de Nabonide soit fragmentaire, la section relatant la dernière année du règne de Nabonide (539 av. J.-C.) est plutôt intacte. La chronique s’intéresse surtout aux évènements relevant directement de Babylone et de ses dirigeants.

La puissance perse

À l’époque, la Perse est la puissance dominante au Proche-Orient. Elle a assis sa domination grâce au roi Cyrus II qui a conquis un large territoire permettant de créer un empire qui couvre les pays actuels de Turquie, Arménie, Azerbaïdjan, Iran, Kirghizistan et Afghanistan. La seule puissance qui résiste alors est l’empire néo-babylonien qui contrôle la Mésopotamie et assujettit des royaumes comme la Syrie, la Judée, la Phénicie et une partie de l’Arabie. À l’époque, Babylone ne jouit pas d’une situation confortable : l’empire perse l’entoure au nord, à l’est et à l’ouest. Elle connait, qui plus est, de graves problèmes économiques que la famine et la peste viennent aggraver, tandis que le roi Nabonide souffre d’impopularité à cause de sa politique religieuse non conventionnelle. Selon Mary Joan Winn Leith, « le succès de Cyrus est à créditer à sa perspicacité militaire, sa corruption judicieuse, et une intense campagne de publicité à travers la Babylonie qui le montrait tel un suzerain indulgent et tolérant vis-à-vis de la religion ». D’un autre côté, Max Mallowan note : « La tolérance religieuse était un formidable trait des règles perses et il n’y aucun doute sur le fait que Cyrus lui-même était assez ouvert d’esprit pour promouvoir cette politique ». On dit que Cyrus a réussi à persuader un gouverneur d’une province babylonienne nommé Gobryas de combattre à ses côtés. Gutium, la région gouvernée par Gobryas, est un territoire frontalier d’une taille considérable et d’une grande importance stratégique.

Le déroulement de la bataille

La chronique de Nabonide rapporte que la bataille a eu lieu durant le mois de Tashritu (27 septembre - 27 octobre). Cependant, elle ne donne aucun détail sur le cours de la bataille, la disposition des forces de part et d’autre ou les victimes. L’armée perse sous Cyrus a combattu « l’armée d’Akkad » (signifiant les Babyloniens en général, pas la ville de ce nom). L’identité du commandant babylonien n’est pas renseignée mais on a traditionnellement supposé que Balthazar, le fils de Nabonide, était au commandement. Son destin n’est pas clair et il peut avoir été tué durant la bataille. Le combat se solde par une défaite babylonienne, voire une déroute. Après la bataille, les forces perses ont « pillé » les babyloniens vaincus. La plupart des traductions de la Chronique réfèrent aussi à un « massacre » du peuple d’Akkad, bien que les traducteurs ne soient pas d’accord sur qui en est responsable et qui a été tué – la population d’Opis ou l’armée babylonienne en retraite. Pierre Briant commente : « Cette victoire a été suivie d’une immense portée de butin et du massacre de ceux qui ont tenté de résister ». Maria Brosius interprète le massacre comme une action punitive « faisant un exemple de ville qui essaie de résister à l’armée perse ». W. G. Lambert pense au contraire qu'il n’y aurait eu aucun massacre. La bataille n’est pas mentionnée dans le Cylindre de Cyrus, qui dépeint Cyrus comme le libérateur pacifique de Babylone.

Les conséquences

La défaite d’Opis semble avoir mis fin à toute résistance sérieuse à l’invasion perse. Les troupes perses ont pris le contrôle de la ville, bien que la chronique de Nabonide fournisse peu de détail sur comment cela s'est déroulé. Le 29 octobre, Cyrus entre dans Babylone, où il est proclamé roi, et nomme des gouverneurs pour ses royaumes nouvellement conquis. Les descriptions cunéiformes d’une reddition pacifique de Babylone sont corroborées par les preuves archéologiques de la ville, car aucune preuve de destruction n’a été trouvée dans les couches correspondant à la chute de la ville aux Perses.

La défaite babylonienne à Opis et l’entrée apparemment sans opposition de la Perse dans Babylone ont mis fin à l’indépendance de Babylone. L’effondrement babylonien a été rapide et total. Un certain nombre d’explications ont été avancées pour expliquer cet effondrement rapide. Le cylindre de Cyrus et la Chronique de Nabonide, attribuent l’échec de Nabonide au désir du dieu Marduk, pour punir un régime qui s’est opposé à sa volonté. D’autres auteurs ont avancé un certain nombre d’explications pour expliquer la défaite babylonienne. M. A. Dandamaev pense que le régime souffrait d’un manque d’alliés, un manque de soutien parmi la population, l’opposition de peuples sujets tels que les Juifs, qui ont pu voir les Perses envahisseurs comme des libérateurs, et l’incapacité des forces babyloniennes à résister à des adversaires numériquement supérieurs et mieux équipés.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Opis » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of Opis » (voir la liste des auteurs).

- Högelmann and Buschmann (1986) ; Parpola and Porter (2001) map 32, glossary p. 18 ; Talbert (2000) map 91 F4.

Bibliographie

- O. Battistini, Alexandre le Grand : histoire et dictionnaire, Paris, 2004

- P. Briant, Histoire de l'empire perse de Cyrus à Alexandre, Paris, 1996

- P. Brun, A. Sartre-Fauriat, M. Sartre, Dictionnaire du monde grec antique, Paris, 2009

- P. Högelmann, K. Buschmann, "Östlicher Mittelmeerraum. Das achämenische Westreich von Kyros bis Xerxes (547–479/8 v. Chr.)," in Tübinger Atlas des Vorderen Orients, B IV 23, 1986.

- A. T. Olmstead, History of the Persian Empire, Chicago 1948.

- S. Parpola, M. Porter, The Helsinki Atlas of the Near East in the Neo-Assyrian Period, Helsinki 2001.

- G. Roux, La Mésopotamie. Essai d'histoire politique, économique et culturelle, Paris, 1985

- R. J. Talbert, Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Princeton 2000.