Obus flèche

Un obus flèche (OFL, en anglais Armor-Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot, APFSDS) est un type de munition anti-char sous-calibrée hypervéloce.

Principes de base

Lancé à très haute vitesse, un barreau métallique est capable de percer un épais blindage par sa seule énergie cinétique, un faible diamètre et une forte densité accroissent la quantité d'énergie par unité de surface.

Tir

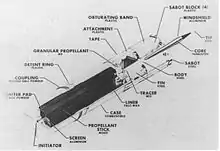

La flèche, largement sous-calibrée, est maintenue par un sabot de lancement engagé dans la douille, au départ du coup, ce sabot communique la poussée des gaz à la flèche mais grâce à une ceinture dérapante, ne lui transmet qu'une faible partie de la rotation engendrée par les rayures du canon.

En vol

À la sortie du canon, la ceinture dérapante se disloque, la pression des gaz ouvre l'arrière du sabot, la bague de maintien frontale se brise, la pression de l'air sur la face avant écarte les pétales du sabot et la flèche est libérée.

Impact et pénétration

Après l'impact s'ensuit une phase de formage durant laquelle le barreau pénètre dans le blindage en se consumant ; les matériaux qui le composent sont alors refoulés autour du barreau (champignonnage) dont l'extrémité ressemble désormais à un champignon. S'il ne s'est pas consommé entièrement dans un blindage trop épais ou disloqué par un blindage réactif ou composite, ce qui reste du barreau va exercer une pression d'interface provoquant l'éclatement du blindage résiduel formant la paroi du compartiment de combat.

Histoire

Années 50

Le développement des premiers obus flèche commença au début des années 50 en Union Soviétique et aux États-Unis. Les américains développèrent deux obus flèches expérimentaux de 90 mm, la flèche T82E23 pour le canon rayé M3A1 du M48 Patton et la munition T320 pour le canon lisse T208 du prototype de char moyen T95. Si ces deux munitions flèches affichaient déjà des vitesses initiales non-négligeables (1341 m/s et 1570 m/s respectivement), elles avaient l'inconvénient de posséder un faible allongement dû aux connaissances limitées de l'époque sur la métallurgie du tungstène[1].

Années 60

En 1960, la munition flèche 3BM1 entra en dotation pour équiper le canon antichar à âme lisse T-12 de 100 mm alors en service dans l'armée soviétique. La flèche 3BM1 était faite intégralement en acier à outil à l'exception d'un petit noyau en carbure de tungstène logé sous la coiffe balistique[2]. Ce modèle de flèche, à la fois simple et économique, fut décliné dans d'autres calibres (115 mm et 125 mm) au cours des années 60 et 70 pour armer les chars de combat soviétiques.

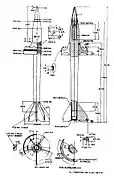

De leur côté, les américains mirent au point au début des années 60 un prototype d'obus flèche de 120 mm à empennage en forme d'aile delta pour leur canon à âme lisse Delta monté sur le prototype de char moyen T95E8[3]. Le développement de ce canon lisse de 120 mm ne connut pas de suite mais les travaux furent repris plus tard par Rheinmetall.

De mars 1964[4] à 1972, l'US Army a mené avec l'arsenal de Picatinny[5] un programme de recherche visant à développer l'obus-flèche XM578 devant être tiré par le canon de 152 mm XM152E5 du char de combat MBT-70 développé conjointement avec l'Allemagne de l'Ouest. Le XM578 était le premier obus flèche à posséder un pénétrateur fait d'alliage de tungstène, plus dense et moins fragile que le carbure de tungstène utilisé précédemment[6]. Afin de limiter la force de rotation imprimée au projectile par les rayures du canon, le sabot du XM578 était équipé d'une ceinture dérapante en plastique.

Années 70

En décembre 1971, le développement du XM803, alternative moins coûteuse au MBT-70 fut annulé. Néanmoins, en 1973 la flèche de la munition XM578 fut resabotée en vue d'être intégré dans une cartouche de 105 mm au standard OTAN afin de pouvoir être tirée par le canon M68 devant armer le futur char de combat américain XM815 alors en développement. Appelé XM735, cet obus-flèche incorporait un sabot de conception avant-gardiste en aluminium possédant deux points de contact pour assurer le guidage de la flèche dans le tube canon[7], cette dernière étant ainsi tractée-poussée et non simplement poussée, cela permettant d'éviter le ballotement du projectile dans le canon lors du tir. La dernière version du prototype appelée XM735E2 fut standarisée en 1978 sous l'appellation de M735 et devint le premier obus-flèche du bloc de l'Ouest a être produit en grande série, par la firme Teledyne Firth Sterling.

En France, ce n’est qu’à partir de 1970 que le développement sera mis sur le projectile flèche au titre d’une étude générale initiée par la Direction Technique de l'Armement Terrestre (DTAT) et dont l’Établissement de Fabrication et d'Armement de Bourges (EFAB) est chargé[8]. Dès 1972, la DTAT présenta un prototype d'obus-flèche devant le DGA d’abord puis devant le ministre Michel Debré et le CEMAT. La précision laisse encore à désirer, le passage de la flèche poussée à la flèche tractée-poussée permettra d’atteindre un écart-type de 0,2/1 000 m tant en hauteur qu’en direction et donc de garantir une très bonne probabilité d’atteinte dès le premier coup jusqu’à 2 000 m au moins. La mise au point du premier obus flèche français par les équipes de l’EFAB vaudra à l’ingénieur en chef Moreau et à l’ingénieur principal Sauvestre le prix Chanson en 1979. La première application portera sur la revalorisation de l’armement de l’AMX-30B2 qui recevra en dotation la munition flèche OFL 105 F1 à partir de 1981 avec un prix unitaire de l'ordre de 8 000 F français soit 3 125 € /pièce en 2021[9]. Afin d'augmenter également sa létalité contre les blindés légers, la coiffe balistique de l'OFL 105 F1 renferme une centaine de billes métalliques de 0,3 mm maintenues dans de la paraffine solide.

De leur côté, les Britanniques restèrent convaincus de la supériorité de l'obus sous-calibré perforant (APDS) sur l'obus flèche jusqu'en 1973[10], la RARDE de Fort Halstead se basait sur la supposition que l'obus flèche était moins précis et perdait plus rapidement sa vélocité (et donc sa capacité de pénétration) avec la distance. Cependant, en 1975, des essais tripartites furent menés en Grande-Bretagne par le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest et les États-Unis. Les essais balistiques démontrèrent qu'en dépit de sa vitesse initiale élevée de 1578 m/s, l'obus perforant sous-calibré britannique tiré par le canon expérimental EXP-14 de 110 mm n'avait pas la capacité de perforation d'un obus flèche XM735 de 105 mm[11]. Un obus flèche de 110 mm fut donc développé en urgence la même année afin de prouver le potentiel de développement du canon de 110 mm mais les Britanniques furent écartés de la compétition à la suite de la décision des Américains de vouloir un canon d'un calibre de 120 mm pour armer le futur char de combat XM-1.

Les Israéliens quant à eux, introduisent en 1978 le M111 Hetz-6 (flèche 6) en parallèle de l'entrée en service de leur premier char de combat, le Merkava Mk. 1. Le M111 innove par son barreau entièrement fait en alliage de tungstène (conception dite monobloc). Il possède également sous sa coiffe balistique une série de trois tampons cylindriques superposés en tungstène qui réduisent la probabilité de ricochet sur un blindage fortement incliné. En 1982, l'URSS mit la main sur une poignée d'obus-flèche M111, testée à Koubinka, la flèche israélienne se révéla capable de percer le glacis de leur nouveau T-72A à distance de combat[12].

Années 80

En 1981, l'obus flèche américain M774 est le premier obus flèche en uranium appauvri à être produit en grande série. Fabriqué par Nuclear Metals, Inc. (Primex Technologies), il contient un barreau de conception monobloc fait en alliage d'uranium appauvri staballoy d'une masse de 3,4 kg (la flèche, sans son sabot, pèse 3,61 kg).

_(28285163142).jpg.webp)

Afin d'outrepasser les blindages composites employés sur les nouveaux chars de combat Léopard 2, Abrams et Challenger de l'OTAN, les Soviétiques menèrent un projet de recherche et de développement de 1977 à 1985 visant à concevoir un obus flèche de nouvelle génération. Le fruit de cette recherche fut la munition 3BM32 Vant (hauban) de 125 mm conçue en matériau B, un alliage d'uranium appauvri, de zinc et de nickel. Le Vant possédait un barreau de conception entièrement monobloc et reprenait le sabot allégé en alliage d'aluminium V-96Ts1 et sa ceinture d'étanchéité en plastique utilisé précédemment par la munition flèche du même calibre 3BM26 Nadezhda (espoir) entré en service deux années auparavant[13].

Années 90

Adopté en 1994 par l'US Army, le M829A2 est le premier obus flèche à posséder un sabot dont les pétales sont faites en carbone-époxy, cette solution composite permet un gain de poids de l'ordre de 35 % par rapport à un sabot en aluminium[14]. La masse de la charge propulsive a également pu être revue à la hausse en ne disposant plus les granules de poudre JA-2 à double base en vrac mais en les empilant à la manière de bâtonnets[15].

En 1990, Royal Ordnance travaillait sur un nouveau modèle d'obus-flèche pour le canon de 120 mm L30 devant armer le futur char de combat britannique Challenger 2. Baptisé CHARM 3, cette munition flèche avait la particularité de ne pas être perturbée par l'explosion d'un blindage réactif explosif[16], elle sera mise en service en 1999 sous l'appellation L27.

Autres développements

L'équivalent des obus flèche pour les fusils sont les fléchettes. Un fusil les utilisant, le Special Purpose Individual Weapon, a été un moment développé pour l'armée américaine, mais le projet fut abandonné.

Galerie photo

Écorché d'un obus-flèche 3BM15 de 125 mm. Entré en dotation en 1972, il est intégralement en acier maraging à l'exception de son noyau en carbure de tungstène.

Écorché d'un obus-flèche 3BM15 de 125 mm. Entré en dotation en 1972, il est intégralement en acier maraging à l'exception de son noyau en carbure de tungstène. Un militaire américain manipulant un obus-flèche en uranium appauvri M833 de 105 mm durant l'opération Bouclier du désert. La pointe du M833 est recouverte d'un embout protecteur en polystyrène.

Un militaire américain manipulant un obus-flèche en uranium appauvri M833 de 105 mm durant l'opération Bouclier du désert. La pointe du M833 est recouverte d'un embout protecteur en polystyrène..jpg.webp) Un obus-flèche indien 125 mm FSAPDS Mk. I de 125 mm.

Un obus-flèche indien 125 mm FSAPDS Mk. I de 125 mm..jpg.webp) Une tankiste suédoise du régiment de blindés de Skaraborg transportant une munition flèche d'exercice Slövnprj01 lors de la compétition Strong Europe Tank Challenge, en 2018.

Une tankiste suédoise du régiment de blindés de Skaraborg transportant une munition flèche d'exercice Slövnprj01 lors de la compétition Strong Europe Tank Challenge, en 2018. Un ouvrier iranien assemblant le sabot d'un obus-flèche de 125 mm.

Un ouvrier iranien assemblant le sabot d'un obus-flèche de 125 mm. Les derniers modèles d'obus-flèche russes de 125 mm présentés à Patriot park lors de l'évènement Army-2020. De Gauche à droite : 3BM42-2, 3BM42 Mango et 3BM60 Svinets-2.

Les derniers modèles d'obus-flèche russes de 125 mm présentés à Patriot park lors de l'évènement Army-2020. De Gauche à droite : 3BM42-2, 3BM42 Mango et 3BM60 Svinets-2..jpg.webp) L'obus-flèche japonais JM33 de 120 mm est une version produite sous licence de l'obus-flèche allemand DM33 du même calibre.

L'obus-flèche japonais JM33 de 120 mm est une version produite sous licence de l'obus-flèche allemand DM33 du même calibre.

Références

- (en) Richard M. Ogorkiewicz, Technology of Tanks, Volume 1, Londres, Jane's Information Group, , 424 p. (ISBN 9780710605955), p. 79

- (en) Iron Drapes, « Soviet Towed Anti-Tank Guns », sur thesovietarmourblog.blogspot.com, (consulté le )

- (en) R. P. Hunnicutt, Abrams: A History of the American Main Battle Tank, Vol. 2, Presidio Press, , 320 p. (ISBN 9780891413882), p. 102

- (en) James C. Pearson, « Investigation of wave propagation and large deformations in ordnance problems with an accurate lagrangian elastic - plastic code », Proceedings of the Army symposium on solid mechanics 1972

The role of mechanics in design ballistic problems, Picatinny Arsenal, Dover, New Jersey, , p. 167 (lire en ligne

)

) - (en) « Tank Munitions Development », sur www.pica.army.mil (consulté le )

- (en) « XM578 152mm, APFSDS », sur globalsecurity.org (consulté le )

- Chassillan, Marc, « Les projectiles flèches : historique et technologies », RAIDS Les Chars De Combat En Action 3ème partie, Hors-Série, no 8, , p. 82

- Michel Marest et Michel Tauzin, COMHART L'armement de gros calibre, Centre des hautes études de l’armement Division Histoire, , 241 p. (lire en ligne), p. 142

- « L'armée de terre française adopte la munition antichar à obus flèche », Le Monde, (lire en ligne)

- (en) Robert Bud et Philip Gummett Philip Gummett, Cold War, Hot Science: Applied Research in Britain's Defence Laboratories 1945-1990, Londres, Harwood Academic Publishers, , 444 p. (ISBN 978-9057024818), p. 125

- (en) Richard M. Ogorkiewicz, Technology of Tanks, Volume 1, Londres, Jane's Information Group, , 424 p. (ISBN 9780710605955), p. 52

- (en) Jim Warford, « The Secret Testing of Israeli M111 “Hetz” Ammunition: A Model of Failed Commander’s Responsibility. », ARMOR, , p. 23, 24, 25 (lire en ligne)

- (en) Iron Drapes, « T-72: Part 1 », sur thesovietarmourblog.blogspot.com, (consulté le )

- (en) « Composites for large caliber sabots », The AMPTIAC Quarterly Army Materials Research, vol. 8, no 4, , p. 75 (lire en ligne)

- (en) John Pike, « M829 120mm, APFSDS-T », sur fas.org, (consulté le )

- (en) « UK 120mm smoothbore ammunition competition », International Defense Review, vol. 23, , p. 936

Bibliographie

- (en) Cai W. D., Li Y., Dowding R. J., Mohamed F. A., Lavernia E. J., « A review of tungsten-based alloys as kinetic energy penetrator materials », Rev. Particulate Mater., vol. 3, , p. 71–131