Nionwentsïo

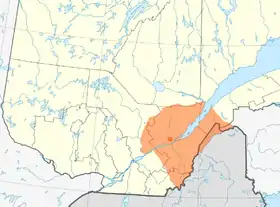

Le Nionwentsïo (wendat : Notre magnifique territoire) est un territoire revendiqué par le peuple huron-wendat.

| Nionwentsïo | |

Carte du Nionwentsïo revendiqué | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Statut politique | Territoire ancestral et revendiqué |

| Grand chef | Rémy Vincent |

Il englobe la Région de Québec (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches) et déborde aussi légèrement sur le nord du Maine.

De nos jours, il est encore revendiqué par les Hurons-Wendat de Wendake, mais aussi en partie par les Innus, qui en considèrent la partie nord comme faisant partie intégrale du Nitassinan[1] et par les Atikamewk qui le considèrent comme inclus dans le Nitaskinan. Les Abénaquis nomment le territoire Ndakinna et les Malécites contestent également les revendications des Hurons[2].

Géographie

Le territoire s'étend de la rivière Saguenay à l’est et au nord et la rivière Saint-Maurice à l’ouest. Au sud du fleuve Saint-Laurent, il s’étend jusqu’au fleuve Saint-Jean.

Histoire

Terre ancestrale

Avant la colonisation européenne des Amériques, le territoire du Nionwentsïo (aujourd'hui approximativement le centre du Québec) est habité par les Iroquoiens du Saint-Laurent (nommés « Onwe », ancêtres, par les Hurons). Jacques Cartier, lors de son deuxième voyage en Amérique du Nord en 1535, est l'un des rares témoins de cette occupation iroquoienne. Il visitera entre autres les villages de Stadaconé et Hochelaga. Vers le milieu du XVIe siècle, une partie de ces populations désertent la vallée du Saint-Laurent et partent vers l'ouest. La tradition orale huronne-wendat indique qu'ils migrent principalement vers la Huronie[3], ce qui est toutefois contesté par les archéologues [4] non-autochtones.

Tranquillement, au cours des premières décennies de colonisation de la Nouvelle-France, les Hurons-Wendat s'installent en Nionwentsïo. Les missions jésuites attirent différentes tribus près de Québec, fondé en 1608 par le français Samuel de Champlain. Pendant ce temps, la Confédération huronne est en proie à la maladie et à la guerre contre l'Iroquoisie. Les tribus se dispersent aux quatre coins des Grands Lacs, c'est l'éclatement de la Huronie. Parmi elles, un groupe décide de fuir dans la vallée du Saint-Laurent. Le , ces survivants du Massacre des Hurons arrivent à Québec. Ils sont installés successivement sur l'île d'Orléans, à Lorette puis définitivement à Jeune-Lorette en 1697. À partir de là, ils recommencent à pratiquer leurs activités ancestrales sur le territoire du Nionwentsïo.

Dépossession progressive du territoire

Après la Guerre de la Conquête, le général britannique James Murray signe un sauf-conduit à Longueuil qui accorde aux Hurons-Wendat la liberté de se rendre à Lorette, d'exercer leurs coutumes et leur religion; ils reçoivent les mêmes termes que les Canadiens (cette phrase est incluse dans le document de Murray)[5]. Il n'est cependant aucunement question du territoire de Nionwentsïo [6], lequel est compris dans le territoire français conquis par la Grande-Bretagne.

Bientôt, les environs de Jeune-Lorette sont empêtrés par la colonisation des environs de la ville de Québec. Les Hurons-Wendat font pression pour obtenir légalement des lots. Le , la Compagnie de Jésus cède aux Hurons 1 600 arpents carrés de la seigneurie de Saint-Gabriel, ce qui deviendra la réserve des Quarante-Arpents. Vers 1850, ils obtiennent aussi 9 600 acres supplémentaires dans le canton de Rocmont, dans Portneuf. Cela dit, ils pratiquent la chasse souvent bien au-delà de ces terres, jusqu'au lac Saint-Jean. Vers la fin du XIXe siècle, ils se voient cependant barrer l'accès avec la création de différents clubs de chasse et de pêche et du parc des Laurentides. Le , ils finissent par vendre leur concession de Rocmont. L'année suivante, on les pousse également à se débarrasser de la réserve des Quarante-Arpents. Au cours du XXe siècle, la pratique de la chasse s'éteint progressivement et la population se retranche à Jeune-Lorette pour se consacrer entre autres à l'artisanat. Ce village prend finalement le nom de Wendake.

De nos jours

En 1990, la Cour suprême du Canada a converti le sauf-conduit du général Murray en 1760 en traité (Traité huron-britannique de 1760).

En 2008, le Conseil de la nation huronne-wendat met en place un Bureau des négociations-revendications et fait pression pour faire reconnaitre le Nionwentsïo[7].

Administration

Réserve

Bibliographie

- Léon Gérin et Denis Vaugeois, Les Hurons de Lorette, Septentrion, (ISBN 2894480709 et 9782894480700, OCLC 36990651, lire en ligne)

Notes et références

- Mathieu Cook, Les droits ancestraux des Innus : reconnaissance et contestation. Analyse des discours sur l'altérité déployés lors d'une controverse à propos de négociations territoriales, Québec, Université Laval, , 379 p. (lire en ligne)

- Zone Politique- ICI.Radio-Canada.ca, « Revendications territoriales : quatre nations forment une alliance », sur Radio-Canada.ca (consulté le )

- « obvcapitale.org/plans-directeu… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Québec, Lévis, l’île d’Orléans, villes huronnes ? », sur Le Soleil, (consulté le )

- . [TRADUCTION] "PAR LES PRÉSENTES, nous certifions que le CHEF de la tribu des HURONS, étant venu à moi pour se soumettre au nom de sa nation à la COURONNE BRITANNIQUE et faire la paix, est reçu sous ma protection lui et toute sa tribu; et dorénavant ils ne devront pas être molestés ni arrêtés par un officier ou des soldats anglais lors de leur retour à leur campement de LORETTE; ils sont reçus aux mêmes conditions que les Canadiens, il leur sera permis d'exercer librement leur religion, leurs coutumes et la liberté de commerce avec les Anglais: nous recommandons aux officiers commandant les postes de les traiter gentiment. Signé par moi à Longueil, ce 5e jour de septembre 1760. Sur l'ordre du général, JOHN COSNAN, JA. MURRAY.Adjudant général" R. c. Sioui, 1990 CanLII 103 (CSC), [1990] 1 RCS 1025

- (en) S. Kheraj & T. Peace, « Historical Document 5 : Murray Treaty (1760) », sur pressbooks.pub (consulté le ).

- « L'Actuel Archives / Quebec Hebdo », sur Quebec Hebdo (consulté le ).