Nanga Parbat

Le Nanga Parbat est le neuvième plus haut sommet du monde (8 125 mètres), dans la chaîne de l'Himalaya. Plus haute montagne entièrement au Pakistan, il est le huit mille le plus occidental. Nanga Parbat signifie « montagne nue ». Il est aussi appelé Diamir (signifiant « Roi des montagnes »).

| Nanga Parbat | ||

Vue de l'ouest. | ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Altitude | 8 125 m | |

| Massif | Himalaya | |

| Coordonnées | 35° 14′ 21″ nord, 74° 35′ 24″ est | |

| Administration | ||

| Pays | ||

| Zone | Gilgit-Baltistan | |

| Ascension | ||

| Première | par Hermann Buhl | |

| Voie la plus facile | Voie Kinshofer en face ouest | |

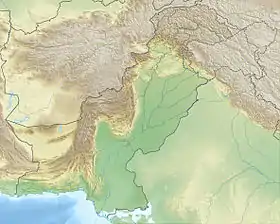

| Géolocalisation sur la carte : Pakistan

| ||

Chez les alpinistes, le Nanga Parbat est connu comme un des 8 000 les plus difficiles à vaincre. Contrairement à l'Everest, même sa voie d'accès la plus classique et la plus « facile » (la voie Kinshofer) présente des pentes extrêmement escarpées, entrecoupées de couloirs d'avalanches et exposées aux chutes de pierres.

Au , 322 alpinistes différents dont 22 femmes sont parvenus au sommet du Nanga Parbat[1], mais 68 sont morts à la même date[2], pour un décompte macabre de 74 alpinistes en mars 2019[3]. Cette montagne se montra si meurtrière qu'elle fut surnommée la « montagne tueuse » par l'expédition allemande qui en fit la première ascension le . Avant cette réussite, trente et une personnes avaient péri en tentant son ascension.

Géographie

Se trouvant à l'extrémité occidentale de l'Himalaya, le Nanga Parbat constitue la masse visible isolée la plus imposante de toute la Terre. La différence d'altitude avec le fond de la vallée de l'Indus, distant seulement de 25 km, atteint environ 7 000 mètres. La paroi sud (le versant du Rupal) avec ses 4 500 mètres est la plus haute paroi rocheuse du monde.

D'un point de vue géologique, la montagne est constituée principalement de granites et de gneiss. De ce fait, suivant les conditions météorologiques, le Nanga Parbat peut également être désigné par le nom de la montagne bleue. D'un point de vue climatique cette fois, ce mont se trouve à la limite de deux zones thermiques, provoquant des vents forts.

| Nanga Parbat | 8 125 m |

| Nanga Parbat, épaule | 8 070 m |

| Nanga Parbat, sommet sud | 8 042 m |

| Nanga Parbat, sommet nord-est | 7 910 m |

| Nanga Parbat, sommet nord | 7 815 m |

| Nanga Parbat, 2e sommet nord | 7 785 m |

| Nanga Parbat, Silberzacken | 7 597 m |

| Nanga Parbat, sommet est | 7 530 m |

Histoire de son ascension

La première tentative d'ascension du Nanga Parbat est entreprise en 1895 par le plus grand alpiniste anglais de l'époque, Albert F. Mummery. Il s'agit de la première tentative d'ascension d'un « 8 000 ». Mummery est un alpiniste aguerri et il a déjà réalisé des ascensions périlleuses, dont celle du Grépon par la grande fissure (fissure Mummery), ainsi que celle du Cervin par l'arête du Zmutt. Il entame l'ascension par le versant du Diamir, et il est possible d'affirmer qu'il atteint une altitude d'environ 6 600 mètres avant d'être emporté par une avalanche. Il devient ainsi la première victime de cette montagne.

Au XXe siècle, pendant les années 1930, l'alpiniste allemand Willi Merkl tente ensuite d'atteindre son sommet en 1932 au cours de l'expédition germano-américaine de l'Himalaya (Deutsch-amerikanischen Himalaya-Expedition (DAHE)), qualifiée « d'expédition de reconnaissance »[4], mais il échoue également. Lors de l'expédition suivante en 1934, Alfred Drexel succombe dès l'établissement du camp de base, des suites d'un œdème pulmonaire. Par la suite, ce sont le chef d'expédition Willi Merkl, Willy Welzenbach et Uli Wieland ainsi que six sherpas qui meurent les uns après les autres dans une tempête de neige sur la paroi sud-est, à environ 7 500 mètres d'altitude[4]. Après cette expédition meurtrière, le Nanga Parbat est rebaptisé « la montagne du destin allemand[4] » (Schicksalsberg der Deutschen) par la presse de propagande nazie. Erwin Schneider et Peter Aschenbrenner atteignirent une antécime à une altitude de 7 895 mètres[5].

Jusqu'à la fin des années 1930, une grande partie de l'élite des alpinistes allemands s'ajoute au nombre des victimes de ce sommet. Durant la seule expédition de 1937, seize personnes périssent emportées par une avalanche (sept alpinistes allemands et neuf sherpas). L'expédition suivante, celle de Paul Bauer en 1938, plus attentive aux conditions de sécurité, ne réussit pas même à gravir la montagne jusqu'à l'altitude qu'avait atteinte celle de 1934. Les dépouilles de Willi Merkl et du sherpa Gay-Lay sont retrouvées, ce dernier, bien qu'ayant eu la possibilité de redescendre, avait préféré rester auprès de son sahib ; il est célébré par la propagande nazie comme ayant bravé la mort héroïquement. Durant l'été 1939 a lieu une nouvelle expédition exploratoire par la face nord-ouest (la face du Diamir). Comme la Seconde Guerre mondiale éclate pendant le voyage de retour de l'équipe, les participants (Peter Aufschnaiter, Heinrich Harrer, Lutz Chicken et Hans Lobenhoffer) sont internés aux Indes anglaises. Le sort de Harrer et de Aufschnaiter est rendu célèbre par le livre devenu mondialement connu de Harrer, Sept ans d'aventure au Tibet, publié au début des années 1950 (et adapté au cinéma en 1997).

Après la Seconde Guerre mondiale, K. M. Herrligkoffer, demi-frère de Willi Merkl, entreprend la préparation d'une nouvelle expédition vers ce sommet. Après que trente-et-une personnes eurent péri en tentant de le gravir, l'Autrichien Hermann Buhl atteint finalement le sommet du Nanga Parbat le , au terme d'une incroyable performance d'escalade. Buhl commence son ascension en direction du sommet à partir du camp de base à 6 900 mètres d'altitude, et atteint celui-là sans apport artificiel d'oxygène en un temps – alors tenu pour impossible – de 41 heures. Cette performance n'est acclamée qu'à contre-cœur par les membres de l'expédition, notamment par son organisateur Karl-Maria Herrligkoffer, du fait que Buhl ne s'est pas tenu aux consignes du chef d'expédition. Au contraire, Buhl a contrevenu aux consignes à des moments cruciaux, qui s'avérèrent par la suite des choix judicieux. De nos jours, les performances de Buhl sont célébrées à leur juste valeur comme acte pionnier dans les ascensions extrêmes.

En 1962, les Bavarois Toni Kinshofer, Siegfried Löw et Anderl Mannhardt réussissent pour la première fois l'ascension par la face du Diamir, ce qui constitue également la deuxième ascension réussie du sommet après celle de Buhl. La descente est fatale à Löw, tandis que Kinshofer et Mannhardt en reviennent avec de sérieuses gelures. Cette fois-ci encore, l'organisateur de l'expédition est K. M. Herrligkoffer.

Günther et Reinhold Messner parviennent pour la première fois en 1970 à réaliser l'ascension par la face la plus dure, la face sud ou versant du Rupal. Ils terminent l'ascension sans corde mais les cordées de soutien qui les suivent, moins rapides, ne peuvent les rejoindre, les obligeant à descendre par le versant de Diamir, inconnu et sans traces ni équipements, toujours sans corde. D'après les récits de son frère, Günther Messner est emporté dans la descente par une avalanche. Ce n'est qu'en 2005 qu'il est possible de confirmer ses dires, par la découverte des restes de Günther Messner. Le lendemain, le Tyrolien Felix Kuen et le Bavarois Peter Scholz parviennent également à faire l'ascension par la face sud. Mais contrairement à Reinhold Messner, qui avait dû faire la descente côté Diamir, les deux alpinistes font également la descente par le versant du Rupal. Cette troisième expédition couronnée de succès est là encore sous la direction de Herrligkoffer, qui organise à lui seul huit expéditions sur cette montagne entre 1953 et 1975.

En 1978, Reinhold Messner réussit une nouvelle ascension du Nanga Parbat, et devient à cette occasion le premier homme à avoir escaladé un 8 000 de son pied jusqu'à son sommet d'une seule traite. Pour réaliser cet exploit, il emprunte le versant du Diamir, en choisissant, tant pour la montée que pour la descente, une voie nouvelle. Au camp de base, il n'a alors que l'assistance d'un médecin et d'un officier de liaison.

Une nouvelle expédition organisée par Herrligkoffer en 1982 a pour but l'ascension totale des à-pics sud-est. Le Suisse Ueli Bühler est le premier homme à atteindre la pointe sud (8 042 mètres), vers laquelle les deux cordées de 1970 s'étaient dirigées sans atteindre son extrémité.

En 1984, Maurice et Liliane Barrard atteignent le sommet en ouvrant une variante sur le versant Diamir. Ils réalisent la première ascension française, et Liliane, la première féminine du sommet.

En 1990, Hans Kammerlander et Diego Wellig effectuent la première descente à ski, par le versant Diamir[6].

En 2003, Jean-Christophe Lafaille ouvre une nouvelle voie. Le premier bastion est gravi les 20 et 21 juin avec l'Italien Simone Moro comme second de cordée mais, épuisé à la sortie de la voie, vers 7 000 m, ce dernier redescend. Jean-Christophe continue alors vers le sommet, par la voie normale, avec son ami l'Américain Ed Viesturs. Initialement cette nouvelle ligne était baptisée Tom & Martina (en hommage à leurs enfants respectifs) mais les relations ne s'étant pas bien passées avec Moro, qui n'avait fait que suivre péniblement Jean-Christophe Lafaille, celui-ci ne désigne ensuite la voie que Tom, estimant qu'il « avait le job » seul. L'ascension se fait intégralement sans oxygène. À son retour en France, il mentionne ne plus jamais vouloir grimper avec Moro.

En , l'Italien Karl Unterkircher trouve la mort dans la paroi de Rakhiot, vers 6 400 m d'altitude.

En 2012, Sandy Allan, Rick Allen, Cathy O'Dowd, Lhakpa Rangdu Sherpa, Lhakpa Zarok Sherpa et Lhakpa Nuru Sherpa effectuent la première traversée intégrale de l’arête Mazeno en 18 jours (seuls Sandy Allan, Rick Allen vont au bout de l'objectif). Ils reçoivent un piolet d'or.

Le , lors du massacre du Nanga Parbat, onze alpinistes trouvent la mort, tués par des talibans pakistanais qui avaient revêtu pour l'occasion les uniformes des Gilgit Scouts (en), au camp de base sur la face Diamir[7].

Le , une expédition composée de Simone Moro (Italie), d'Alex Txikon (Espagne) et de Muhammad Ali Sadpara (Pakistan) parvient au sommet, réalisant ainsi la première ascension hivernale[8].

Le , après avoir atteint le sommet en style alpin, l'alpiniste polonais Tomasz Mackiewicz, en duo avec la Française Élisabeth Revol, est atteint d'ophtalmie et de gelures. Entamant la redescente ensemble, les difficultés d'organisation des secours et de déplacement pour Tomasz Mackiewicz, gravement diminué, impliquent que les deux alpinistes se séparent. Élisabeth Revol parvient à être secourue par une expédition de secours montée à sa rencontre, à 6 300 mètres d'altitude, mais Tomasz Mackiewicz ne peut être récupéré comme espéré, par hélicoptère, et reste bloqué à 7 200 m[9]. Il est porté disparu. En mars de l'année suivante, le Britannique Tom Ballard (it) et l’Italien Daniele Nardi (it) y perdent la vie[3] - [10].

Voies d'ascension

Le versant du Rakhiot, également appelé « voie Buhl », est la voie orientée nord qui fut empruntée lors de la première ascension réussie du sommet. Il s'agit probablement de la plus longue mais aussi de la moins pentue. L'ascension commence par le glacier du Rakhiot (le camp de base se trouvait en 1953 à une altitude de 3 967 mètres) s'étalant juste sous la paroi nord-est, puis escaladant le pic du Rakhiot enneigé (7 070 m), la Tête de Maure (Mohrenkopf) puis passant sur son versant est avant d'atteindre la Selle d'Argent (Silbersattel), à 7 400 mètres d'altitude. De là, la route se poursuit sur une portion peu escarpée du Plateau d'Argent (Silberplateau) avant d'atteindre le sommet nord puis d'ici l'escarpement de Bazhin (7 812 m) et enfin la pyramide finale du sommet.

Le flanc du Diamir — face ouest de la montagne — fut empruntée une première fois par l'expédition de 1962 évoquée ci-dessus (camp de base à environ 4 100 mètres d'altitude), en n'utilisant pas de manière directe la « voie Kinshofer » (voie la plus utilisée actuellement), mais en cheminant sur la gauche de la paroi. Messner utilisa en 1978 une voie plus directe, utilisant des tracés différents à l'aller et au retour. Vers la fin de l'ascension, la voie du Diamir croise les autres voies sur l'escarpement de Bazhin. La paroi du Diamir est dans son ensemble un entrelacs de couloirs glaciaires, avec d'énormes séracs et de dangereux couloirs d'avalanche. Les « éperons Mummery » (Mummery-Rippen) se trouvent à mi-chemin sur la paroi et offrent en partie une protection contre les avalanches, mais à leur pied se trouve une pente extrêmement forte à peine franchissable.

Le versant du Rupal, orienté au sud, haut de 4 500 mètres, délimité à droite par l'impressionnante fracture sud-est. Empruntée pour la première fois avec succès en 1970, cette voie, empruntant la zone la plus abrupte de la ligne de crête, passe à la fin par des secteurs très difficiles comme le couloir Merkl (Merkl-Rinne) à 7 350 mètres ou encore le glacier Welzenbach (Welzenbach-Eisfeld). Une voie alternative fut empruntée en 1976 par l'expédition réduite (quatre alpinistes et un médecin) conduite par Hanns Schell, passant par la paroi gauche, les conduisant sur l'arête sud-ouest, puis finalement au sommet après être passés par le couloir Mazeno. Cette « voie Schell » passe pour relativement « facile ». Du 1er au (sommet le ), Vince Anderson et Steve House (États-Unis), réussissent l'ascension d'une nouvelle voie en style alpin du pilier central du versant Rupal, ce qui leur vaut accessoirement l'obtention du piolet d'or (Europe) cette année-là.

Les piliers sud-est, à droite de la Direttissima, et vaincus pour la première fois en 1982.

Le glacier du Diama, pas encore escaladé, est la voie nord-ouest à gauche du versant du Diamir. Tentée pour la première fois en 1990, entreprise également par Messner en 2000, mais sans succès. Le sommet est finalement atteint le 26 janvier 2018, en hiver et en style alpin, par Tomasz Mackiewicz et Élisabeth Revol. L’alpiniste polonais périra d’ailleurs en tentant de redescendre, tandis que l’alpiniste française sera secourue par Denis Urubko et Adam Bielelecki et souffrira de multiples gelures.

Notes et références

- (en) Ascents - Nanga Parbat, 8000ers.com.

- (en) Fatalities - Nanga Parbat, 8000ers.com.

- Patriia Jolly, « Tom Ballard et Daniele Nardi, les deux alpinistes disparus au Nanga Parbat, sont morts », sur lemonde.fr,

- Charlie Buffet, « À l'assaut des cimes », Le 1, no 260, (ISSN 2272-9690)

- (de) Nanga Parbat - Besteigungsgeschichte - Histoire de l'ascension du Nanga Parbat

- « Himalaya - Ski et surf au-dessus de 8000 », Montagnes Magazine, no 362, , p. 24 (ISSN 0184-2595).

- Un attentat dans l’Himalaya vise des alpinistes. Plusieurs Européens tués, Bruxelles2, 23 juin 2013

- « Des alpinistes gravissent le Nanga Parbat, la « montagne tueuse » », sur Le Monde (consulté le )

- « L'alpiniste Élisabeth Revol raconte son aventure dramatique dans l'Himalaya », sur www.france24.com, (consulté le )

- « Hivernale au K2 : le très gros live 2019 »,

Annexes

Bibliographie

- Paul Bauer, Autour du Nanga Parbat. 1856–1953 (Die Ringen um den Nanga Parbat), Munich, 1955.

- Karl M. Herrligkoffer, Le dernier pas vers le sommet (combat et victoire dans l'Himalaya). (Der letzte Schritt zum Gipfel (Kampf und Sieg im Himalaya)), Reutlingen, 1958.

- Höfler Horst, Reinhold Messner, Nanga Parbat. Expéditions vers le « destin allemand ». 1934–1962. (Nanga Parbat. Expeditionen zum „Schicksalsberg der Deutschen“), Zurich, 2002.

- (de) Max V. Kienlin, Die Überschreitung., Munich, 2003.

- Ralf-Peter Märtin, Nanga Parbat. Bon sens et folie dans l'alpinisme. (Nanga Parbat. Wahrheit und Wahn des Alpinismus.), Berlin, 2002.

- Reinhold Messner, Le Nanga Parbat en solitaire. (Alleingang Nanga Parbat), Munich, 1979.

- Reinhold Messner, La montagne nue. Nanga Parbat - Frère, mort et solitude. (Der nackte Berg. Nanga Parbat – Bruder, Tod und Einsamkeit.), Munich, 2002.

- Hans Saler, Entre l'ombre et la lumière. (Zwischen Licht und Schatten.), Munich, 2003.

- Helfried Weyer, Norman G. Dyhrenfurth, Nanga Parbat, le destin allemand. (Nanga Parbat, der Schicksalsberg der Deutschen), Karlsruhe, 1980.

- Helmuth Zebhauser, L'alpinisme dans l'Allemagne hitlérienne. Pensées, souvenirs, documents. (Alpinismus im Hitlerstaat. Gedanken, Erinnerungen, Dokumente.), Munich, 1998.

Filmographie

- Joseph Vilsmaier, Nanga Parbat. Allemagne 2010. Film relatant la vie de Günther et Reinhold Messner et leur ascension du Nanga Parbat.

Articles connexes

Liens externes

- (en) Remembering climbing's unsung hero - Marcus George, BBC online,

- Marie-Violette Bernard, « Propagande nazie, avalanches et attentat taliban : le Nanga Parbat, la "montagne tueuse" qui dévore les alpinistes », sur France Info, (consulté le )