Musée de la Cour d'Or

Le musée de La Cour d’Or est un musée d’art et d’histoire situé au centre de Metz, en Lorraine. Fondé en 1839, il fut baptisé musée de la Cour d’Or en 1988, en référence au palais des rois d’Austrasie dont le musée occupe le site historique présumé. Le musée est actuellement géré par la métropole de Metz. L'institution regroupe au sein d’un même ensemble un musée archéologique comportant de riches collections d’art gallo-romain et médiéval, un musée d’architecture médiévale et Renaissance, un musée des beaux-arts.

Metz Métropole

| Type | |

|---|---|

| Surface |

3 500 m² |

| Visiteurs par an |

91 248 () |

| Site web |

| Collections |

|---|

| Protection |

|---|

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune | |

| Adresse |

2 rue du Haut-Poirier 57000 Metz |

| Coordonnées |

49° 07′ 15,61″ N, 6° 10′ 41,16″ E |

Contexte historique

Faisant écho à l'engouement pour les sciences et les arts en France et à la rénovation de la ville de Metz, initiée par le maréchal de Belle-Isle, la création d'un musée est projetée dès 1785, par la Société royale des sciences et des arts de Metz. Ce projet est cependant abandonné, le gouverneur des Trois-Évêchés souhaitant contrôler le développement de l'académie royale, et conforter le rôle militaire de la ville[1]. Oubliée par la loi Chaptal du (14 fructidor an IX), Metz ne reçoit pas d’œuvres majeures en dépôt sous l'Empire. Ce retard relatif pèsera plus tard sur le musée, ce que regretteront amèrement les notables messins[note 1].

Histoire du musée

Le musée est fondé en et occupe un espace de 200 m2 dans un bâtiment rattaché à la bibliothèque municipale de la ville[2]. Il abrite alors une collection de tableaux, provenant principalement de la municipalité[3]. Dès 1840, sous la houlette d'Auguste Hussenot, son premier conservateur, le musée acquiert des portraits de l’École hollandaise et accepte la collection du professeur Jean-Augustin Naud[4].

Une collection d’histoire naturelle ancienne, constituée avant l’avènement de l’institution, par la société d’histoire naturelle de la Moselle fondée en 1835[2], est installée en 1841 dans deux salles spécifiques[5] et y est toujours conservée mais n'est plus visible par le public. Certains de ces animaux naturalisés ont été présentés dans la chapelle des Petits-Carmes à l’occasion d’une exposition de photographies consacrée à cette collection[6].

La présentation des collections gallo-romaines a lieu sous l’impulsion de l’académie royale de Metz et de la société d’histoire de la Moselle et se développe considérablement durant l’Annexion (1871-1918)[3].

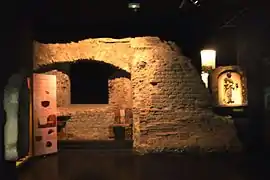

En 1935, une nouvelle aile parallèle à la rue du Haut-Poirier est construite. Des vestiges de thermes antiques sont mis au jour dans le sous-sol et sont conservés in situ dans le cadre d’une partie des collections gallo-romaines d’archéologie[2].

En 1951, le département des beaux-arts s’enrichit de l’important fonds Migette légué à la ville par testament à la mort de l’artiste en 1884. le peintre Gérald Collot, conservateur du musée de 1957 à 1987, crée la collection de tableaux modernes liée à l'École de Paris.

En 1977, le déménagement de la bibliothèque municipale, installée dans l’ancienne abbatiale des Petits-Carmes depuis la Révolution, libère de l’espace pour les musées[2]. Les conservateurs réaménagent entièrement le parcours muséographique. L'inauguration du nouveau musée d'art et d'histoire a lieu en 1981. Les musées occupent depuis lors une surface de 3 500 m2, dont l’ancien grenier municipal Chèvremont du XVe siècle et la petite église des Trinitaires.

Les années 2010 sont marquées par une rénovation complète du musée qui aboutit par la création en 2018 d'une nouvelle entrée par la chapelle des Petits-Carmes, chapelle baroque emblématique du centre de la ville qui accueillait précédemment la bibliothèque municipale de la ville[7].

Collections

Archéologie

Parmi les œuvres présentées dans les collections antiques, notons la présence d'urnes cinéraires, notamment en albâtre, et de nombreuses stèles funéraires gallo-romaines. Un groupe sculpté, dit « colonne de Merten », représentant Jupiter terrassant un monstre anguipède, et un important bas-relief mithriaque de Sarrebourg, représentant Mithra sacrifiant un taureau, du IIIe siècle, sont également mis en valeur par une scénographie contemporaine.

Les collections médiévales présentent de nombreuses boucles de ceintures et des armes mérovingiennes, un très rare chancel du VIIe siècle, mis au jour sur le site de l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains, des éléments sculptés du sarcophage de l'empereur Louis le Pieux, la statue équestre de Charlemagne, ainsi qu'un coffret reliquaire du XIe siècle. La sculpture médiévale est bien représentée dans le Grenier de Chèvremont, où des éléments de plafond peints du XIIIe siècle et du XIVe siècle sont également sobrement mis en scène.

Bas-relief du mithraeum gallo-romain trouvé à Sarrebourg, conservé au musée de Metz.

Bas-relief du mithraeum gallo-romain trouvé à Sarrebourg, conservé au musée de Metz. Cavalier à l’anguipède de la colonne de Merten.

Cavalier à l’anguipède de la colonne de Merten. Stèle montrant la collecte de l’impôt romain.

Stèle montrant la collecte de l’impôt romain. Statue de la déesse Isis.

Statue de la déesse Isis. Céramique sigillée antique produite dans la région de Metz.

Céramique sigillée antique produite dans la région de Metz.

Architecture

Au-delà des pièces archéologiques présentées, le musée de la Cour d'Or se veut être un véritable musée d'architecture in situ. L'ensemble regroupe des constructions gallo-romaines, médiévales et modernes : le musée abrite un ensemble thermal romain, un grenier à blé gothique, ainsi qu'un couvent et une chapelle baroques.

En outre, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la direction du musée s'est efforcée de contribuer à sauvegarder le patrimoine architectural de la ville. En effet, dans les années 1960 et 1970, la modernisation du centre de Metz a abouti à la démolition de certains quartiers anciens comme l'ancien quartier juif Saint-Ferroy ou le Pontiffroy lui faisant face[8]. Le musée s'est efforcé de sauver des décors architecturaux intérieurs, comme des plafonds en bois peints, - notamment ceux des anciens locaux du Républicain lorrain -, des pièces entières d'habitations médiévales, des façades, - telle celle de la maison des Têtes -, voire des bâtiments entiers, comme l'hôtel patricien Le Gronnais. Ainsi, le musée est à même de proposer un parcours historique de salles reconstituées, notamment de Metz au Moyen Âge.

De plus, sont conservées des pièces d'architecture religieuse, des voûtes gothiques, le jubé de l'ancien couvent des Grands-Carmes, ou encore le chancel mérovingien de l’église Saint-Pierre-aux-Nonnains, réputé être le plus bel ensemble de sculpture du Haut Moyen Âge en France[9].

Ancien hypocauste des thermes du Nord, conservées dans le musée.

Ancien hypocauste des thermes du Nord, conservées dans le musée. Entrée reconstituée d’une maison gallo-romaine.

Entrée reconstituée d’une maison gallo-romaine. Salle du gothique civil, avec en fond un dessin de l’ancien Champ-à-Seille.

Salle du gothique civil, avec en fond un dessin de l’ancien Champ-à-Seille. Salle du gothique religieux, avec le jubé des Grands-Carmes.

Salle du gothique religieux, avec le jubé des Grands-Carmes.

Le grenier de Chèvremont accueille la statuaire religieuse médiévale des collections du musée de La Cour d’Or.

Le grenier de Chèvremont accueille la statuaire religieuse médiévale des collections du musée de La Cour d’Or.

Peinture

Le musée présente des œuvres picturales très nombreuses. On y trouve des créations diverses remontant jusqu'au XVIIe siècle avec par exemple le duo d'artistes Monsù Desiderio (Didier Barra et François de Nomé), jusqu'à Jean Dubuffet ou Pierre Soulages au XXe siècle, ainsi qu'une collection de portraits.

Une grande part du musée pictural est consacrée à l'école de Metz, un mouvement artistique d'imprégnation romantique qui se caractérise par ses références au Moyen Âge, par les tableaux d'Auguste Migette ou les vitraux de Laurent-Charles Maréchal. Beaucoup de ces pièces d'arts sont issues de l'Académie royale de Metz en lien étroit avec les artistes de l'école de Metz.

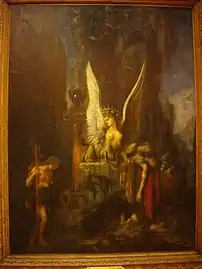

On trouve aussi dans le musée des œuvres de Luca Giordano (Platon), Hyacinthe Rigaud, Jean-Marc Nattier, Jean-Baptiste Greuze, Jean-Baptiste Camille Corot, Eugène Delacroix, Gustave Moreau, Camille Hilaire...

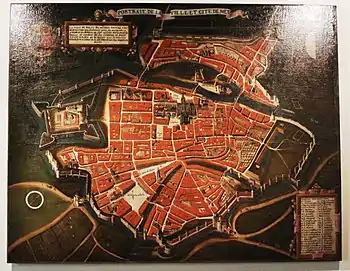

Portrait de la ville et cité de Metz, Geoffroy de Langres, huile sur toile du XVIIe siècle.

Portrait de la ville et cité de Metz, Geoffroy de Langres, huile sur toile du XVIIe siècle. Une fantastique vue architecturale par Monsù Desiderio.

Une fantastique vue architecturale par Monsù Desiderio. Toile mythologique par Charles Poerson.

Toile mythologique par Charles Poerson. Portrait du maréchal de Belle-Isle.

Portrait du maréchal de Belle-Isle. Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan par Joseph-Siffrein Duplessis, écho au libertinage du XVIIIe siècle.

Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan par Joseph-Siffrein Duplessis, écho au libertinage du XVIIIe siècle. Portrait de Paul Verlaine réalisé par Edmond Aman.

Portrait de Paul Verlaine réalisé par Edmond Aman. Œdipe voyageur de Gustave Moreau.

Œdipe voyageur de Gustave Moreau.

Tourisme

Le musée bénéficie de l'appellation « musée de France »[10] depuis le et fait partie du réseau des Grands sites de Moselle.

Notes et références

Notes

- « […] Tout le monde sait que le Musée de Metz est relativement d'une pauvreté déplorable ; fondé trop tard, c'est à peine s'il a pu ajouter à quelques vieilles toiles exhumées à l'hôtel de ville, une vingtaine de bons tableaux, donnés par des particuliers et par l'État, ou achetés par la ville aux ventes de M. Nau et de M. Leforestier. Si le public n'en apprend guère le chemin, c'est que la ville ne s'est occupée d'y mettre ce qu'il faut ni pour attirer la visite des curieux, ni pour satisfaire aux études des peintres. », in Émile Gandar, L'Union des arts : revue littéraire et artistique, Société de l'Union des arts, Metz, 1851-52, p. 319.

Références

- François-Yves Le Moigne (dir.) ; Gérard Michaux : Metz au siècle des lumières, in Histoire de Metz, Privat, 1986 (p.301).

- Monique Sary : La Cour d’Or. Trésors des musées de Metz, Serpenoise, Metz, 1988 (p.114-115)

- Histoire des lieux, site internet des musées de Metz-Métropole

- Henri Tribout de Morembert, Monique Sary, Un tableau de Louis de Caullery au musée de Metz, in Les Cahiers Lorrains, no 4, 1993, p. 267-275.

- Le site internet stipule « En 1841, deux salles furent aménagées pour accueillir les collections d’histoire naturelle » .

- « Reviviscence : une collection d’histoire naturelle dans l’œil des photographes » par Christian Legay et Florian Burger, du 2 octobre au 8 novembre 2009 aux musées de la Cour d’Or, Actualité, sur le site internet.

- Projet de la nouvelle entrée du musée

- Jean-Claude Berrar : Metz défigurée dans les années 60-70. Éditions Serpenoise, Metz, 2011 (ISBN 9782876929098).

- Tourisme en Moselle – Musée de Metz Métropole La Cour d’Or

- « Arrêté du 17 septembre 2003 attribuant l'appellation "musée de France" en application des dispositions de l'article 18-II de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002. Version consolidée au 25 avril 2016 » (consulté le ).