Mors Liverpool

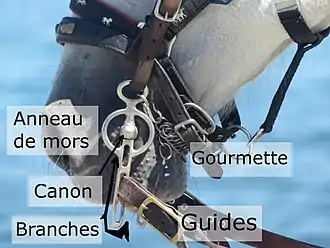

Un mors Liverpool, ou de façon désuète mors (à) ballon, est un type de mors pour permettre le contrôle des chevaux, d'origine anglaise. Comme tous les mors de bride, il se compose d'une pièce métallique, à laquelle peut être attachée une gourmette. Le Liverpool se caractérise par son canon non-articulé et son anneau de mors circulaire, prolongé par deux branches métalliques latérales droites et plates, offrant trois emplacements pour attacher les guides ou les rênes. Cela permet de varier la sévérité de l'action pivotante du mors, plus sévère si la fixation des guides ou des rênes est effectuée bas dans ces emplacements.

Le mors Liverpool est couramment employé pour l'attelage, en combinaison avec le harnachement propre à cette pratique, et de façon plus ponctuelle pour des présentations, montées ou non, de chevaux de trait. Il demande un réglage minutieux, pouvant se révéler douloureux pour l'animal s'il est mal utilisé.

Histoire et dénomination

.jpg.webp)

Le mors Liverpool est, comme son nom l'indique, un mors de conception anglaise[1], inventé au XIXe siècle au Royaume-Uni[2]. Cependant, son principe d'action et de fonctionnement semble avoir été connu antérieurement à cette époque, et appliqué pour d'autres mors d’attelage, de forme et de conception différentes[3]. Il est conçu spécifiquement pour un usage en double harnais, les autres mors ayant tendance à pincer les joues du cheval[4]. Certaines variétés de mors Liverpool sont plutôt nommées en anglais Manchester bits, soit « mors Manchester »[5].

En langue française, ce mors est couramment nommé comme en anglais « Liverpool (bit) », ou plus rarement et de façon erronée, « filet » (car il ne s'agit pas d'un mors de filet)[6]. Il est connu en France au début du XXe siècle : un numéro du Journal des Éleveurs, daté de 1905, recommande de se servir « du mors dit Ballon ou autrement Liverpool bit » pour la pratique de l'attelage en paire (ou dite « en double harnais »)[7]. Le nom de « mors à ballon » est défini en 1977 comme désignant un « mors de bride pour l'attelage à l'anglaise comportant des canons droits et d'une seule pièce »[8].

Description

Le mors Liverpool peut être considéré comme une variété du mors Pelham[9]. Il appartient à la famille dite des curb bits[10], le terme anglais curb faisant référence à « l'implantation du mors dans la bouche d'un cheval afin de le contrôler »[11].

Il est constitué d'une pièce unique de métal. Droit et pourvu de longues branches[12], il comporte un anneau de mors circulaire attaché à chaque extrémité de sa partie centrale (pour éviter les glissements latéraux[12]), surmonté d'un anneau plus petit servant à l'attache du cuir de la bride, et prolongé par deux branches droites (dites également montants) dotées de trois emplacements pour l'attache des rênes (nommées guides dans la pratique de l'attelage), créant un effet de levier plus ou moins puissant[13] - [1]. Le canon, pièce métallique passant à l'intérieur de la bouche du cheval, peut présenter différentes formes[4], mais il n'est pas articulé. Comme tous les mors de bride, le Liverpool fonctionne sur un principe de levier pivotant[4], appliquant une pression plus ou moins forte sur la mâchoire du cheval, laquelle est transmise par la gourmette, une petite chaîne métallique passant sous la mâchoire. Deux points d'ancrage sont destinés à recevoir la gourmette[6]. L'utilisation de la gourmette n'est cependant pas obligatoire, certains chevaux particulièrement sensibles pouvant réagir au mors sans usage de celle-ci[14].

La sévérité de ce mors sur le cheval dépend de trois facteurs[10] :

- le positionnement des rênes, ou guides, parmi les quatre emplacements d'attache disponibles (voir ci-dessus) ;

- l'expérience du cavalier, ou meneur, qui tient ces rênes ou guides ;

- le réglage plus ou moins serré de la gourmette.

En effet, plus les rênes sont attachées bas dans les emplacements du mors, plus l'effet de levier créé est puissant, et plus le mors est par conséquent sévère[13]. La première position d'attache possible, nommée plain cheek en anglais, se situe dans l'anneau de mors[13] - [15], et n'est utilisée qu'en cas de couplage entre plusieurs paires de rênes (par exemple en cas d'enrênement)[16]. La seconde position, directement sous l'anneau de mors ou autour de la branche au niveau de l'anneau, est surnommée respectivement rough cheek[15] ou lady's curb[13] en anglais. L'emplacement suivant est communément appelé « emplacement du milieu »[13], ou middle bar[15]. Le dernier, surnommé « emplacement du bas », bottom bar[15] ou full curb position en anglais, forme le réglage le plus sévère[13].

Utilisations

Le mors Liverpool est très largement diffusé et utilisé pour la pratique de l'attelage[17] - [4] - [18] : il est presque exclusivement réservé à cet usage de nos jours[9] - [5]. Il est particulièrement populaire pour un usage sur des chevaux de trait[19] - [20].

En attelage

Le mors Liverpool est particulièrement recommandé pour former les jeunes chevaux d'attelage[21], et pour tempérer des animaux peu respectueux[5], puisqu'il est réputé rendre les chevaux plus responsables[4]. En effet, il permet d'adapter la sévérité du mors à la sensibilité de chaque cheval attelé[22]. De plus, une majorité de chevaux d'attelage semblent bien tolérer ce type de mors de bride pivotant[4]. Dans cette discipline, le Liverpool est essentiellement utilisé avec une unique paire de guides placée dans l'un des quatre emplacements disponibles[9].

Autres utilisations

C'est également un mors populaire pour les spectacles de présentation de chevaux de trait, permettant un contrôle important de la hauteur du port de tête : dans les pays anglophones, le mors Liverpool est couramment fourni avec la bride de présentation, parfois en combinaison avec un enrênement releveur[23].

Il arrive qu'en utilisation montée, deux paires de rênes soient attachées, l'une dans l'anneau de mors, l'autre dans l'un des trois emplacements restants[9]. En cas d'utilisation d'un enrênement, en particulier s'il est destiné à relever la tête, l'attache de cet enrênement doit s'effectuer uniquement dans le premier emplacement des branches (le rough cheek), et non dans l'anneau du mors Liverpool, afin que l'effet de l'enrênement n'entre pas en conflit avec l'effet abaisseur du mors[24].

Réglages et sécurité

Il convient de choisir un mors adapté à la largeur de la bouche de chaque cheval, en laissant un demi-pouce d'espace de chaque côté entre l'anneau du mors et la mâchoire, et ce afin d'éviter que les molaires du cheval ne soient poussées contre ses joues (ce qui occasionne des blessures)[15]. En effet, ce mors peut être sévère, et du fait de sa forme, peut dans certains cas causer des blessures internes dans les joues ou la mâchoire du cheval, si des parties métalliques les frottent[17].

Notes et références

- McBane 1988, p. 129.

- (en) Eric W. Smith, Lost Skills of the 19th Century : A practical guide to a variety of useful arts no longer widely known or practiced, History Crumbles, , 423 p. (ISBN 978-1-5080-5781-9 et 1-5080-5781-8).

- (en) John Philipson, Harness : Types and Usage for Riding : Driving and Carriage Horses, Read Books Ltd, , 144 p. (ISBN 978-1-4474-8666-4 et 1-4474-8666-8, lire en ligne), chap. II.

- Ryder 1977, p. 139.

- Ryder 1977, p. 17.

- Jean-Claude Boulet, Dictionnaire anglais-français du cheval : Equine French-English Dictionary, BoD - Books on Demand France, , 228 p. (ISBN 978-2-9804600-8-1 et 2-9804600-8-7), p. 84.

- « Attelage en paire », L'Acclimatation. Journal des Éleveurs, , p. 577.

- La Banque des mots, Presses Universitaires de France, , « 13 à 18 », p. 158.

- (en) John Clark, The Medieval Horse and Its Equipment, C.1150-c.1450, vol. 5 de Medieval finds from excavations in London, Museum of London, Boydell Press, , 18 p. (ISBN 1-84383-097-3 et 9781843830979, lire en ligne), p. 45.

- (en) Charles W. Kellogg (ill. Karl W. Stuecklen), Driving the Horse in Harness : A Beginner's Manual, Stephen Greene Press, , 182 p., p. 169.

- J.C. Sergeant, Anglais du journalisme : Comprendre et traduire, Éditions OPHRYS, , 214 p. (ISBN 978-2-7080-1257-8 et 2-7080-1257-6, lire en ligne), p. 195.

- Ballereau 2010, p. 114.

- Bowers et Steward 2014, p. 127.

- (en) Margaret I. Clarke, Care of the Horse and Pony, Tri-Ocean Books, , 134 p., p. 109.

- Ryder 1977, p. 18.

- Hart 2004, p. 173.

- (en) Josepha Guillaume, Riding without a bit : The gentle art of sensitive riding, Cadmos Publishing, , 96 p. (ISBN 978-3-8404-6925-1 et 3-8404-6925-2), p. 37.

- (en) James R. Gillespie et Frank Flanders, Modern Livestock & Poultry Production, Cengage Learning, coll. « Texas Science Series », , 8e éd., 1136 p. (ISBN 978-1-4283-1808-3 et 1-4283-1808-9, lire en ligne), p. 621.

- (en) Terry Keegan, The Heavy Horse, Its Harness and Harness Decoration, Pelham, , 217 p., p. 54.

- Allen 2004, p. 157.

- Ryder 1977, p. 8.

- (en) Aaron Brachfeld et Mary Choate, Horse Hoeing Husbandry, Coastalfields Press, , 5e éd., p. 558.

- (en) Robert A. Mischka, It's Showtime! : A Beginner's Guide to Showing Draft Horses, Mischka Press/Heart Prairie, , 105 p. (ISBN 1-882199-04-9 et 9781882199044, lire en ligne), p. 83.

- Ryder 1977, p. 48.

Annexes

Bibliographie

- [Ballereau 2010] Jean-François Ballereau, Dictionnaire encyclopédique du cheval, Éditions Belin, , 194 p. (ISBN 2-7011-3549-4), « Liverpool »

- [Bowers et Steward 2014] (en) Steve Bowers et Marlen Steward, Driving Horses : How to Harness, Align, and Hitch Your Horse for Work Or Play, Voyageur Press, , 160 p. (ISBN 978-0-7603-4570-2 et 0-7603-4570-8, lire en ligne)

- [Hart 2004] (en) Edward Hart, Showing the Heavy Horse : An Exhibitor's Guide, J. A. Allen, , 352 p. (ISBN 0-85131-827-4 et 9780851318271)

- [McBane 1988] (en) Susan McBane, The Horse and the bit, Howell Book House, , 144 p. (ISBN 0-87605-878-0 et 9780876058787)

- [Richardson 1985] (en) Clive Richardson, Driving, the development and use of horse-drawn vehicles, B.T. Batsford, , 156 p. (ISBN 0-7134-3992-0 et 9780713439922)

- [Ryder 1977] (en) Tom Ryder, On the Box Seat : A Manual of Driving, Carriage Assoc. of America, coll. « Gawsworth series », , 180 p.