Montauban-sur-l'Ouvèze

Montauban-sur-l'Ouvèze est une commune française située dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Montauban-sur-l'Ouvèze | |||||

| |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Drôme | ||||

| Arrondissement | Nyons | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale | ||||

| Maire Mandat |

Gérard Coupon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 26170 | ||||

| Code commune | 26189 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Montalbanais, Montalbanaises | ||||

| Population municipale |

120 hab. (2020 |

||||

| Densité | 3,7 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 16′ 00″ nord, 5° 30′ 00″ est | ||||

| Altitude | Min. 665 m Max. 1 532 m |

||||

| Superficie | 32,29 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Nyons et Baronnies | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

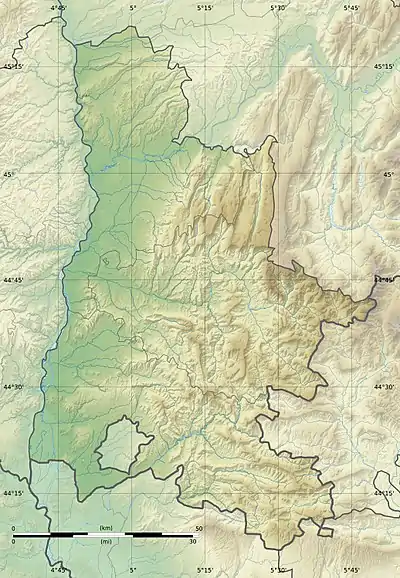

Géolocalisation sur la carte : Drôme

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | montauban-sur-ouveze.fr | ||||

Géographie

Localisation

Montauban sur l'Ouvèze est situé à 24 km (par la route, 9 km à vol d'oiseau) de Séderon (chef-lieu de canton) et à 22 km à l'est de Buis-les-Baronnies.

|

Roussieux Montguers |

Chauvac-Laux-Montaux | Chauvac-Laux-Montaux Laborel |

|

| Montguers Rioms |

N | Laborel | ||

| O Montauban-sur-l'Ouvèze E | ||||

| S | ||||

| Rioms | Mévouillon Vers-sur-Méouge |

Izon-la-Bruisse |

Relief et géologie

Dernier village de la haute vallée établi à une altitude moyenne de 730 mètres avant la montée en lacets de la route atteignant au col de Perty (1 302 mètres).

Sites particuliers[1] :

- Barret (1025 m)

- Col de Chauvac (1282 m)

- Col de la Chapelle

- Col de la Trappe

- Col de Nayranne

- Col de Pain Days

- Col de Perty (1302 m)

- Col d'Izon

- la Gardette (1381 m)

- la Grande Plaine (1482 m)

- Montagne de Chamouse (1532 m, point culminant)

- Montagne de l'Arsuc (1461 m)

- Plaine des Pins

- Serre de Charbuisse

Géologie

Le sol est sédimentaire de formation argileuse marno-calcaire.

Hydrographie

La commune est arrosée par l'Ouvèze qui y prend sa source à l'est du hameau de Somécure[2], au-dessus de 800 mètres d'altitude, ainsi que par les cours d'eau suivants[1] :

- le Rieu (dont source)

- ravin de Chantaour

- ravin de la Couvagne

- ravin de la Trappe

- ravin du Pré d'Enroye

- ruisseau de Crabaye

- ruisseau de Cramy

- ruisseau de Pévouillet

- ruisseau de Roussieux

- ruisseau de Ruègne

- ruisseau des Combes

- ruisseau de Terre Noire

Urbanisme

Typologie

Montauban-sur-l'Ouvèze est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5].

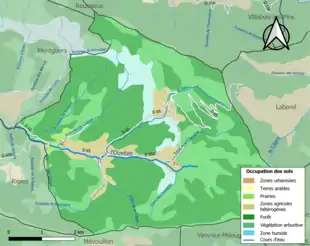

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (90,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (91 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (53 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (31,5 %), zones agricoles hétérogènes (7,8 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (6,4 %), prairies (1,3 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Morphologie urbaine

La commune n'a pas de village-centre portant ce nom. Elle est composés de hameaux anciens disséminés[2] sur le territoire, les plus centraux étant Bagnols et Bons sur un site de confluences (Ouvèze-Rieu-Ruisseau de Roussieux).

Quartiers, hameaux et lieux-dits

Site Géoportail (carte IGN)[1] :

- Adret de Barret

- Bagnols

- Barbayes

- Beaussec

- Bergerie de la Trappe

- Blaches de Ruissas

- Bons

- Châtillon

- Chauvet

- Clos de Pitoye

- Église-Mairie

- Fenouil

- Fontaimon

- Forêt Domaniale de Chamouse

- Francou

- Grandes Bouisses

- la Boudousse

- la Bouisse

- la Brunette

- la Combe

- la Farette

- la Frigourière

- la Pigière

- la Pose

- la Traverse

- le Grand Ribas

- le Pré Neuf

- les Armaraux

- les Combes

- le Serre

- les Olagniers

- les Pièces

- les Sestrières

- les Siriers

- l'Ubac d'Armaraux

- l'Ubac de Barret

- l'Ubac de la Fortune

- l'Ubac de la Prune

- l'Ubac de Somecure

- Micore

- Nayranne

- Opiot

- Pain Days

- Plane

- Pracaillon

- Prayes

- Prayette

- Quinet

- Remoulon

- Ruègne

- Ruissas

- Saint-Quentin

- Saussac

- Somecure

- Temps Perdu

- Ville Vieille

Anciens quartiers, hameaux et lieux-dits :

- l'Abric est un quartier attesté en 1891. Il était dénommé La Bris en 1627 (parcellaire)[9].

Voies de communication et transports

Ancienne route des princes d'Orange).

La commune est desservie par les routes départementales D 65 et D 65a[1].

Toponymie

Attestations

Dictionnaire topographique du département de la Drôme[10] :

- 1284 : mention de la baronnie : baronia Montis Albani (inventaire des dauphins, 234).

- 1293 : castrum de Monte Albano (inventaire des dauphins, 226).

- 1343 : mention de la baronnie : la baronie de Montalban (Duchesne, Dauphins de Viennois, 69).

- 1400 : Mont-Alban (choix de documents, 235).

- 1516 : mention du prieuré : prioratus Montis Albani (pouillé de Gap).

- 1891 : Montauban, commune du canton de Séderon.

En 1920 : Montauban-sur-l'Ouvèze[11].

Histoire

Du Moyen Âge à la Révolution

La seigneurie[10] :

- Au point de vue féodal, Montauban était une terre (ou seigneurie) de l'ancienne baronnie de ce nom, souverainement possédée, dès 1206, par les Montauban.

- 1278 : la terre passe (par mariage) aux Castellane.

- Elle passe (par héritage) aux Adhémar de Lombers.

- 1302 : les Adhémar de Lombers l'abandonnent aux dauphins.

- 1349 : la terre devient domaniale.

- 1543 : vendue (sous faculté de rachat) aux Plovier dont les droits sont rachetés par les habitants.

- 1559 : vendue aux Bon.

- 1593 : vendue aux La Tour.

- 1638 : vendue aux Pingré.

- Vers 1710 : passe (par héritage) aux Crombis de Cheisolme, derniers seigneurs.

La baronnie de Montauban comprenait tout ou partie des terres et châteaux suivants[10] :

- Drôme : Aubres, Autane, Ban, la Bâtie-Côte-Chaude, la Bâtie-Verdun, Baume-la-Lance, Bécone, Châteauneuf-de-Bordette, Châteauratier, Chauvac, Dulion, Durfort, la Fare, Gignac, Gouvernet, Lemps, Linseuil, Marsoin, Mirabel, Montauban, Montbrison, Montferrand, Montguers, Montjoux, Montaulieu, Montréal, Noveysan, Nyons, Oddefred, Ollon, Pennafort, Piégon, Rioms, Rocheblave, Rochebrune, Rochegude, Roussieux, Sahune, Sainte-Euphémie, Sainte-Jalle, Tarandol, Taulignan, Teyssières, Venterol, Vercoiran, Vinsobres.

- Hautes-Alpes : la Baume-Rison, Ribiers, Rosans, Saint-André de Rosans.

- Vaucluse : Cayrane, Derboux, Grillon, Valréas.

1302 : Montauban est l'une des trois baronnies réunies au Dauphiné[2].

Le château seigneurial est ruiné pendant les guerres du XVIe siècle. Ce château du XIIe siècle fut définitivement détruit sur décisions des villageois[12].

1639 (démographie) : 1000 à 1100 habitants[10].

Avant 1790, Montauban était une communauté de l'élection de Montélimar et de la subdélégation et du bailliage du Buis.

Elle formait une paroisse du diocèse de Gap, dont l'église, sous le vocable de Notre-Dame de Saint-Quentin, était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoît (filiation de Cluny) et dont les dimes appartenaient au prieur qui présentait à la cure[10].

De la Révolution à nos jours

En 1790, Montauban devient le chef-lieu d'un canton du district du Buis, comprenant les municipalités de Ballons, Chauvac, Eygalayes, Laborel, Lachau, Mévouillon, Montauban Montguers, Rioms, Roussieux, Saint-Auban, Sainte-Euphémie, Villebois, Villefranche et Vers. La réorganisation de l'an VIII (1799-1800) en fait une simple commune du canton de Séderon[10].

Politique et administration

Liste des maires

Rattachements administratifs et électoraux

Pour les élections législatives, la commune relevait du Canton de Séderon avant mars 2015 ; depuis elle fait partie de la Troisième circonscription de la Drôme.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[14]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[15].

En 2020, la commune comptait 120 habitants[Note 2], en augmentation de 14,29 % par rapport à 2014 (Drôme : +3,72 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

- Fête : le dernier dimanche de juillet[2].

Loisirs

- Randonnées : GRP Tour des Baronnies Provençales[1]. Une table d'orientation est installée au col de Perty[2].

Économie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église paroissiale Saint-Pierre dans le hameau central de Bons-Bagnols (XVIIe siècle).

- Chapelle à Somecure[2].

- Chapelle Saint-Pierre au hameau de Somécure.

- Chapelle à la Combe[2].

- Chapelles Saint-Quentin et Saint-Pierre au hameau de la Combe.

- Chapelle Notre-Dame-de-Pitié au hameau de Ruissas.

- Fontaine-lavoir au hameau de Ruissas.

- Fontaine-lavoir au hameau de Somécure.

- Moulin à farine et à huile.

Patrimoine naturel

La commune fait partie du Parc naturel des Baronnies provençales créé en 2015.

Personnalités liées à la commune

- Daniel Chamier (1565-1621) : théologien calviniste, disciple de Théodore de Bèze.

- Joseph Charras (1769-1839) : général des armées de la République et de l'Empire.

Héraldique, logotype et devise

.svg.png.webp) |

Blason | D'azur à trois tours d'or maçonnées de sable[18]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- https://www.geoportail.gouv.fr/

- Michel de la Torre, Drôme, le guide complet de ses 371 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, (ISBN 2-7399-5026-8), Cobonne.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- J. Brun-Durand, Dictionnaire topographique du département de la Drôme, Paris, Imprimerie nationale, (lire en ligne), page 1 (L'Abric).

- J. Brun-Durand, Dictionnaire topographique du département de la Drôme, Paris, Imprimerie nationale, (lire en ligne), page 223 (Montauban).

- Toponymie Ouvèze.

- Histoire.

- Association des maires de la Drôme, « Renouvellement électoral », sur mairesdeladrome.fr.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « 26189 Montauban-sur-l'Ouvèze (Drôme) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).