Mesonychia

Les Mesonychia (mésonychiens en français) sont un clade ou un ordre éteint de mammifères carnivores de taille moyenne à grande, ressemblant vaguement aux loups actuels. Ils ont vécu au début du Cénozoïque, du Paléocène inférieur à l'Oligocène inférieur, il y a environ entre 63 et 28 Ma (millions d'années).

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Classe | Mammalia |

| Sous-classe | Theria |

| Infra-classe | Eutheria |

Familles de rang inférieur

- † Mesonychidae Cope, 1875[1] - [2]

- † Hapalodectidae (Szalay & S. J. Gould, 1966)[3]

- † Triisodontidae ? Trouessart, 1904[4]

Les Mesonychia ou mésonychiens est le nom du clade ou de l'ordre, considéré même parfois comme une super-famille sous l’appellation de Mesonychoidea, ce qui montre que la nomenclature de ce taxon n'est pas encore stabilisée. Il inclut deux ou trois familles, dont celle des Mesonychidae ou mésonychidés.

Liste des familles

- † Mesonychidae Cope, 1875[1]

- † Hapalodectidae (Szalay & S. J. Gould, 1966)[3]

- † Triisodontidae ? Trouessart, 1904. Cette famille est considérée comme paraphylétique depuis l'étude de Sarah L. Shelley et al. en 2015[4].

Origines

Quelques taxonomistes rapprochent les mésonychiens des cétacés pour former le clade des « cètes ». Ils sont apparus au Paléocène inférieur, ont fortement décliné à la fin de l'Éocène et ont entièrement disparu lorsque le dernier genre, Mongolestes, s'est éteint au cours de l'Oligocène inférieur. Les mésonychiens venaient probablement d'Asie, où le plus ancien d'entre eux, Yangtanglestes, est connu depuis le Paléocène inférieur. Ils étaient également très diversifiés en Asie, où on les retrouve dans toutes les grandes faunes du Paléocène. Étant donné l'absence ou la rareté dans ces communautés animales d'autres carnivores comme les créodontes et les Condylarthra, il y a tout lieu de croire que les mésonychiens ont dominé la niche des grands prédateurs en Asie au cours du Paléocène.

Ils avaient des ancêtres communs avec les artiodactyles (ongulés possédant un nombre pair de doigts) et les cétacés (dauphins et baleines).

Caractéristiques

Taille

Un genre, Dissacus, s'est diffusé en Europe et en Amérique du Nord au cours du Paléocène inférieur. Dissacus était un carnivore de la taille d'un chacal dont l'on trouve les fossiles dans tout l'hémisphère nord[5], mais le genre Ankalagon, issu de lui, et qui a vécu du Paléocène inférieur au Paléocène moyen dans le Nouveau-Mexique, était beaucoup plus grand que lui, atteignant jusqu'à la taille d'un ours[6]. Un autre genre, Pachyaena, a pénétré en Amérique du Nord au cours de l'Éocène inférieur et y a évolué en espèces encore plus grandes, qui dépassaient même Ankalagon en taille, et pouvait atteindre une masse, pour son espèce Pachyaena gigantea, entre 130 et 400 kilos[7]. Les mésonychiens en Amérique du Nord ont été de loin les plus grands mammifères prédateurs du Paléocène inférieur jusqu'au milieu de l'Éocène.

Anatomie

La forte ressemblance des mésonychiens avec les loups n'est que superficielle. Les premiers d'entre eux avaient à leurs pieds cinq doigts qui reposaient sans doute sur le sol pendant leur marche (locomotion plantigrade), mais les derniers n'en avaient plus que quatre, tous terminés par de petits sabots, et s'étaient de mieux en mieux adaptés à la course. Comme les autres ongulés artiodactyles bons coureurs, les mésonychiens (Pachyaena, par exemple) marchaient sur leurs doigts (locomotion digitigrade).

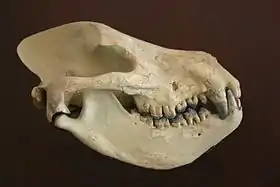

Ces « loups à sabots » constituaient probablement un des groupes de carnivores les plus importants (même s'il se peut qu'ils n'aient été que des charognards) dans les derniers écosystèmes du Paléocène et de l'Éocène en Europe (qui était à l'époque un archipel), en Asie (alors un continent isolé) et en Amérique du Nord. Leur dentition se composait de molaires modifiées pour opérer un cisaillement vertical, de molaires inférieures minces et semblables à des épées, et de dents acérées évoquant des carnassières, mais non homologues des dents carnassières actuelles. Les molaires, comprimées sur le côté et souvent peu coupantes, servaient probablement à déchirer la viande ou broyer les os. On se demande si beaucoup d'espèces ne se nourrissaient pas de poissons, voire de tubercules ou d'œufs, et on considère que les plus grandes espèces étaient des charognards.

Les mésonychiens possèdent des molaires triangulaires inhabituelles qui ressemblent à celles des cétacés (baleines et dauphins), en particulier ceux des archaeocétidés : l'anatomie de leurs crânes est similaire et ils possèdent en commun d'autres traits morphologiques. Pour cette raison, les paléontologues ont cru longtemps que les mésonychiens étaient les ancêtres directs des cétacés, mais la découverte de membres arrière bien conservés de cétacés archaïques, de même que des analyses phylogénétiques en 2003 et 2005[8] - [9] - [10], indiquent maintenant que les cétacés sont plus étroitement liés aux hippopotamidés et aux autres artiodactyles qu'ils ne le sont aux mésonychiens, et ce résultat concorde avec de nombreuses études moléculaires (voir plus bas)[11].

Phylogénie et relations dans le cadre de l'évolution

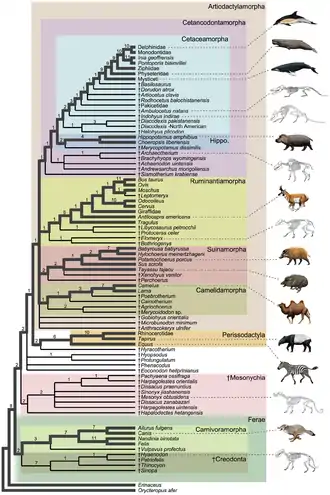

D'après Michelle Spaulding et al. en 2009[12].

Les mésonychiens ont été longtemps rangés parmi les créodontes mais on les a ensuite retirés de cet ordre et l'on a créé pour eux un ordre qui leur est propre : les Mesonychia (« acréodes » dans la littérature la plus ancienne), quoique certains auteurs les rangent dans l'ordre des condylarthres. Quoi qu'il en soit, on les divisait en trois familles : les Mesonychidae, Hapalodectidae et Triisodontidae, cette dernière généralement considérée, depuis 2015, comme paraphylétique[4]. Presque tous les mésonychiens sont, en général, plus grands que la plupart des créodontes et des carnivores miacoïdes du Paléocène et l'Éocène.

La plupart des paléontologues doutent maintenant de l'idée selon laquelle les baleines seraient les descendantes des mésonychiens, et suggèrent plutôt que les baleines descendent des anthracothères, les ancêtres semi-aquatiques des hippopotames, ou partagent un ancêtre commun avec eux. D'autres paléontologues maintiennent pourtant de façon catégorique que les mésonychiens sont les ancêtres des baleines et considèrent les baleines, les hippopotames et les anthracothères comme leurs descendants actuels. Actuellement, on estime que les mésonychidés descendent des condylarthes (les premiers animaux à sabots) et font partie du superordre des Laurasiatheria.

Alors que d'autres ascendances sont envisagées pour les cétacés (les artiodactyles par exemple)[13], les tenants de la théorie de l'ascendance mésonychienne des cétacés font valoir que le passage des mésonychiens aux cétacés est facile à suivre à partir des preuves fossiles. Les mésonychidens étaient souvent des animaux qui habitaient des régions côtières et chassaient aussi bien sur la terre ferme que dans des zones peu profondes, si bien qu'il n'est pas difficile d'imaginer une créature vivant sur les rivages qui se serait spécialisée davantage et aurait fini par retourner à l'océan. Des formes intermédiaires de cétacés comme les genres Ambulocetus et Pakicetus ressemblent beaucoup aux mésonychidés avec leurs jambes totalement fonctionnelles et une morphologie dentaire semblable. Pakicetus a par ses organes une allure similaire, mais sa tête ressemble davantage à celle des cétacés archaïques. Ambulocetus est par son allure semblable à Pakicetus, avec des pieds évoquant des nageoires, et très probablement il se déplaçait mieux dans l'eau que sur la terre, à la manière d'une loutre ou d'un phoque d'aujourd'hui. À partir d'Ambulocetus, il est facile de retracer la lignée qui conduit directement aux cétacés actuels[14]: Sinonyx (en) (qui vivait sur la terre ferme) → Pakicetus (nageur occasionnel) → Ambulocetus natans (qui vivait surtout en nageant) → Rodhocetus (pattes arrière réduites et adaptées à se mouvoir dans l'eau) → Basilosaurus (pattes arrière vestigiales) → Dorudon.

Notes et références

Références

- (en) E. D. Cope. 1875. On the supposed Carnivora of the Eocene of the Rocky Mountains. Proceedings of the Academy of Natural Sciences (separate) 1-4

- http://fossilworks.org/?a=taxonInfo&taxon_no=183660

- (en) Szalay, F.S. et S.J. Gould, « Asiatic Mesonychidae (Mammalia, Condylarthra) », Bulletin of the American Museum of Natural History, vol. 132, no 2, , p. 127–174 (hdl 2246/1112)

- (en) Sarah L. Shelley, Thomas E. Williamson, Stephen L. Brusatte, Resolving the higher-level phylogenetic relationships of “Triisodontidae” (‘Condylarthra’) within Placentalia, October 2015, Society of Vertebrate Paleontology (abstract)

- (en) Jehle, Martin, « Carnivores, creodonts and carnivorous ungulates: Mammals become predators », Paleocene mammals of the world (online), (lire en ligne)

- (en) O'Learya, Maureen A., Spencer G. Lucas, and Thomas E. Williamson, « A New Specimen of Ankalagon (Mammalia, Mesonychia) and Evidence of Sexual Dimorphism in Mesonychians », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 20, no 2, , p. 387–393 (DOI 10.1671/0272-4634(2000)020[0387:ANSOAM]2.0.CO;2)

- (en) J. Sargis, Eric (2009) Mammalian Evolutionary Morphology: A Tribute to Frederick S. Szalay p.130

- (en) Geisler, J.H. and Uhen, M.D., « Morphological support for a close relationship between hippos and whales », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 23, , p. 991–996 (DOI 10.1671/32)

- (en) Geisler, J.H. and Uhen, M.D., « Phylogenetic relationships of extinct cetartiodactyls: results of simultaneous analyses of molecular, morphological, and stratigraphic data », Journal of Mammalian Evolution, vol. 12, no 1 and 2, , p. 145–160 (DOI 10.1007/s10914-005-4963-8)

- (en) Boisserie, J.−R., Lihoreau, F., and Brunet, M., « The position of Hippopotamidae within Cetartiodactyla », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 102, , p. 1537–1541 (PMID 15677331, DOI 10.1073/pnas.0409518102)

- (en) Gatesy, J., Hayashi, C., Cronin, A., and Arctander, P., « Evidence from milk casein genes that cetaceans are close relatives of hippopotamid artiodactyls », Molecular Biology and Evolution, vol. 13, , p. 954–963

- (en) Spaulding M, O'Leary MA, Gatesy J (2009) Relationships of Cetacea (Artiodactyla) Among Mammals: Increased Taxon Sampling Alters Interpretations of Key Fossils and Character Evolution. PLoS ONE 4(9): e7062. doi:10.1371/journal.pone.0007062

- (en) Encyclopaedia Britannica: Cetaceans

- (en) Mesonychid Museum, « The Cetacean Connection », Bluelion.org: Extinct and Extant Wildlife, Bluelion.org in Association with Amazon.com, (lire en ligne)

Voir aussi

Références taxinomiques

- (en) Référence Paleobiology Database : Mesonychia

Annexes

Articles connexes

- Mesonychidae

- Hapalodectidae

- Triisodontidae