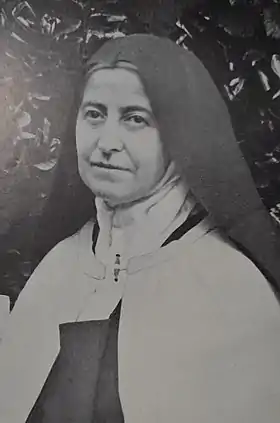

Marie-Pauline Martin

Marie-Pauline Martin (appelée communément Pauline Martin), née le à Alençon et morte le à Lisieux, en religion Sœur Agnès de Jésus, est une religieuse de l'ordre des Carmes déchaux. Elle est l'une des cinq filles de Louis et Zélie Martin (canonisés en 2015) qui toutes entrèrent en religion (quatre au carmel et une à la Visitation), notamment la benjamine aujourd'hui célèbre en tant que « sainte Thérèse de Lisieux », religieuse avec elle au Carmel de Lisieux mais aussi Léonie, visitandine sous le nom de Sœur Françoise-Thérèse, dont le procès en béatification est ouvert en 2015.

| Agnès de Jésus | |

Pauline Martin carmélite | |

| Naissance | Alençon |

|---|---|

| Décès | Lisieux |

| Nom de naissance | Marie-Pauline Martin |

| Autres noms | Pauline Martin |

| Nationalité | |

| Activité | Prieure du Carmel de Lisieux |

| Ordre religieux | Ordre des Carmes déchaux |

| Vénéré à | Carmel de Lisieux |

Pauline est à l'origine de l’œuvre autobiographique de Thérèse de Lisieux, l'Histoire d'une âme. Étant prieure du couvent en 1894, elle demande à Thérèse au nom de l'obéissance de rédiger ses souvenirs d'enfance, qui constitueront la première partie de son ouvrage. Après la mort de Thérèse, c'est elle qui œuvre à faire publier le manuscrit, après beaucoup de relectures et d'organisation pour en tirer un ouvrage conforme aux standards de l'époque. L'ouvrage connaît un succès littéraire inattendu et mondial.

Réélue plusieurs fois prieure du couvent, elle est confirmée à ce poste « à vie », par une décision exceptionnelle du pape Pie XI. Elle meurt en 1951, âgée de 89 ans.

Biographie

Enfance

.JPG.webp)

Pauline Martin est la deuxième enfant de Louis et Zélie Martin. Louis Martin est horloger, Zélie Martin née Guérin, tient un atelier de Dentelles d'Alençon. Née à Alençon en Normandie, le , Marie-Pauline est baptisée le lendemain. Elle passe les premières années de son enfance dans cette ville. En , elle est envoyée au pensionnat de la Visitation au Mans, où sa tante maternelle est religieuse sous le nom de Sœur Marie-Dosithée, pour y étudier. Elle y termine ses études le [1]. Elle est qualifiée de : « bonne élève, studieuse et intelligente ».

Pauline, très pieuse, fait sa première communion le et, à cette occasion, pense, pour la première fois, devenir religieuse. En 1876, sa mère Zélie se découvre une tumeur fibreuse au sein. De plus, la santé de sa tante, Sœur Marie-Dosithée inquiète, la situation s'aggrave et le , la religieuse meurt de la tuberculose.

Avec sa mère Zélie, et ses sœurs Marie et Léonie, Pauline part en pèlerinage à Lourdes le , afin de demander la guérison de Mme Martin. Mais Zélie Martin meurt le . La famille est bouleversée. La fille aînée Marie, âgée de 17 ans, prend alors en charge le foyer familial et la plus jeune, Thérèse choisit la seconde, Pauline comme « seconde maman ». La famille Martin déménage à Lisieux près du frère de Mme Martin, Isidore Guérin, pharmacien. Elle s'installe dans la villa Les Buissonnets[2].

Entrée au couvent

En 1882, Pauline décide d'entrer dans les ordres, et choisit d'intégrer le couvent des Sœurs de la Visitation au Mans. Mais le , en priant devant la statue de Notre-Dame du Mont-Carmel dans l'église Saint-Jacques de Lisieux, Pauline réalise qu'elle voudrait être carmélite. Elle demande alors de changer de congrégation, et le , elle entre à 21 ans comme postulante au carmel de Lisieux[1].

Son départ du foyer familial provoque une grande peine à sa sœur Thérèse qui se sent « abandonnée une seconde fois », et qui sera à l'origine chez elle de son « étrange maladie ». Néanmoins, les deux sœurs restent en lien par courrier, et Pauline prépare Thérèse à sa première communion grâce à de nombreuses lettres.

Le , lors de sa prise d'habit, Pauline choisit le nom de sœur Agnès de Jésus. Le , elle prononce ses vœux perpétuels, en même temps que Thérèse fait sa première communion[1] - [2].

Après la mort de mère Geneviève de Sainte-Thérèse, fondatrice du carmel de Lisieux, Agnès de Jésus est élue prieure le . Elle reste à ce poste jusqu'à l'élection de mère Marie de Gonzague le [1].

Édition d'Histoire d'une âme

À l'origine de la publication de la célèbre autobiographie de Thérèse de Lisieux, publiée et connue sous le titre d'Histoire d'une âme, il y a la demande faite par Pauline, alors supérieure du couvent, de rédiger les souvenirs d'enfance de Thérèse. C'est Marie du Sacré Cœur (sa sœur Marie Martin), qui convainc Pauline d'ordonner à Thérèse de mettre par écrit ses souvenirs d'enfance. Cette demande faite à Thérèse, durant l'hiver 1894, (rédaction faite par obéissance à sa supérieure)[2] donne le premier récit appelé le Manuscrit A de Thérèse. La suite de l'ouvrage est rédigé à la demande d'autres carmélites :

- Marie du Sacré-Cœur pour le Manuscrit B

- Mère Marie de Gonzague (Prieure à la suite de Pauline), pour le Manuscrit C

Agnès de Jésus a également permis la publication d'autres écrits de Thérèse[2] :

- à partir de , Sœur Agnès entreprend de dater les billets que lui envoie Thérèse (ce qui sera un élément important de la publication des nombreuses lettres de Thérèse).

- du mois d', jusqu'à la mort de Thérèse, Agnès transcrit par écrit presque chaque jour les paroles de Thérèse dans le "carnet jaune". Elles seront publiées sous le titre des "derniers Entretiens".

Immédiatement après la mort de Thérèse, Pauline, propose de faire publier les trois écrits de Thérèse (les manuscrits A, B et C) dans un unique ouvrage. Pauline se charge alors de les remettre en forme, de structurer le texte en chapitres, de rectifier le style et l'orthographe des manuscrits originaux afin de respecter les conventions littéraires de l'époque. Ce faisant, elle en altère aussi le sens profond[3]. Le livre, tiré à 2 000 exemplaires, est publié en [4] - [5] sous le titre d'Histoire d'une âme[6]. Très vite épuisé, l'ouvrage doit être réédité de multiples fois, en volume croissant. En 1956, on compte déjà 40 éditions et de nombreuses traductions (50 sont répertoriées)[7].

Après le décès de mère Agnès de Jésus, en 1951, le pape Pie XII demande de revenir à la version originale du texte et de publier les trois manuscrits thérésiens « sans les modifications ». La réalisation d'une édition critique (phototypie) est menée par le Père carme François de Sainte Marie († 1961) avec une équipe de carmélites de Lisieux[7]. La première édition paraît en à l'Office central de Lisieux[8]. Cette édition gomme de facto tout le travail de mise en forme de Mère Agnès, revenant au texte thérésien original.

Prieure du couvent

En 1902, mère Agnès de Jésus est réélue prieure du couvent. Elle l'est à nouveau en 1909, lorsque se prépare le procès en béatification de Thérèse de Lisieux puis, le , elle l'est à nouveau, et le pape Pie XI, par une permission spéciale, la nomme « prieure à vie » du carmel de Lisieux[1]. Mère Agnès travaille activement au projet de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux : elle coordonne les projets, du gros œuvre au plus petit détail. La première pierre est posée le et l'inauguration officielle se déroule le [2].

Mère Agnès reçoit de très nombreuses visites d’ecclésiastiques et de personnalités diverses[9]. Elle maintient une correspondance considérable[10], et devient ainsi « un élément majeur du rayonnement de Thérèse dans le monde »[1] - [2].

Dès 1926, elle entretient avec Charles Maurras une correspondance suivie et intervient auprès du pape Pie XI au sujet de la condamnation de l'Action française[11].

Lors du débarquement de Normandie, la ville de Lisieux se trouve sur la ligne de front. Le , la ville est en flammes. Le supérieur de la Mission de France enjoint à mère Agnès, qui a alors 83 ans, de quitter le monastère avec toute la communauté pour se réfugier, dans la crypte de la basilique de Lisieux. L'exil de la communauté dure 80 jours. Le suivant, la communauté carmélitaine rejoint son carmel demeuré intact[1].

En , mère Agnès est atteinte d'une congestion pulmonaire. Elle meurt, le , âgée de 89 ans.

Ses obsèques solennelles sont célébrés en présence de Mgr Picaud, évêque de Bayeux et Lisieux[1].

Annexe

Voir aussi

Bibliographie

- Thérèse de Lisieux, Thérèse de Lisieux : Œuvres complètes, Cerf, coll. « Thérèse de Lisieux - Œuvres et études », (1re éd. 1992), 1599 p. (ISBN 978-2204043038), p. 71-285.

- Jean Vinatier, Mère Agnès de Jésus : Pauline Martin, sœur aînée et "petite mère" de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, Le Cerf, coll. « Épiphanie », , 273 p. (ISBN 978-2204047586).

- Un chemin de conversion : Correspondance choisie entre Charles Maurras et deux carmélites de Lisieux (1936-1952) (préf. Jean Sévillia), Paris, Téqui, , 472 p. (ISBN 9782740324820).

Liens Externes

- Etapes chronologiques de la vie de Pauline (Mère Agnès de Jésus) (sur le site du Sanctuaire de Lisieux).

- Biographie de Pauline Martin (compte FaceBook du sanctuaire de Lisieux).

- Lettres et écrits de Pauline Martin

Notes et références

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Pauline Martin » (voir la liste des auteurs).

- « Pauline (Mère Agnès de Jésus) », sur Sanctuaire de Lisieux, therese-de-lisieux.catholique.fr (consulté le ).

- « "C'est toi qui sera Maman." (Thérèse à Pauline) », sur FaceBook Sanctuaire de Lisieux, fr-fr.facebook.com, (consulté le ).

- Pauline souhaitait masquer également certains passages montrant trop clairement la vocation (initiale du texte) à but familial. Ce sont pas moins de 7 000 corrections qui sont relevées sur l'ensemble de l'édition.

- François de saint Marie, « Préface », Manuscrits autobiographiques de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Livre de vie/Office central de Lisieux, .

- Œuvres Complètes, 1992, p. 61-63.

- Le titre Histoire d'une âme est choisi à l'initiative de mère Agnès, Thérèse n'ayant indiqué aucun titre dans le manuscrit.

- « Histoire d’une âme », sur Sanctuaire de Lisieux, therese-de-lisieux.catholique.fr (consulté le ).

- Œuvres Complètes, 1992, p. 65.

- La publication du livre de Thérèse de Lisieux, puis sa béatification et sa canonisation amène une avalanche de lettres au couvent, ainsi que de visites.

- Dont le pape Pie XII qui entretient avec elle une correspondance régulière.

- Stéphane Giocanti, Maurras – Le chaos et l'ordre, éd. Flammarion, 2006, p. 392.